Introducción

La demanda por justicia social se hizo sentir ampliamente en Chile en octubre de 2019 a través de movilizaciones sociales donde quedó de manifiesto que los positivos índices macroeconómicos del país no se corresponden con una distribución equitativa de los recursos, y que las personas no se sienten reconocidas en sus diferentes realidades y/o intereses (Salazar, 2019; Rojas & Charles-Leija, 2022). La ciudadanía se reunió para manifestarse por las bajas pensiones, la educación segregadora, la constante invisibilización y criminalización ejercida por el Estado respecto de los pueblos originarios, las diversidades de género, las orientaciones sexuales, la infancia, las personas mayores, así como la desigualdad de trato hacia las mujeres. Todos los temas mencionados convocaron a la ciudadanía a exigir una nueva Constitución que permitiera repensar el sistema económico, político y social para Chile (Riffo-Pavón et al., 2021). No obstante, luego de haber sometido a votación dos propuestas (2022 y 2023) de carta magna, ambas fueron rechazadas. Con lo cual, las demandas de justicia social siguen sin resolverse.

Lo anterior hace que el sistema educativo chileno siga en el modelo de justicia social de igualdad de oportunidades meritocrática (Rawls, 2018) presente en la Constitución Política de 1980, promulgada en periodo de la dictadura, aún vigente. Los principios de esta Constitución son la subsidiariedad y la libertad de enseñanza, ambos señalados como ejes causantes de la desigualdad y segregación educativa. Este principio de subsidiariedad emerge como la forma de distribuir los recursos (vía voucher) a las instituciones educativas en función de la condición socioeconómica de las familias de escolares que asisten al sistema educativo (municipal y particular subvencionado), con la finalidad de generar condiciones iniciales similares entre escolares para competir por el rendimiento académico. Por su parte, el principio de libertad de enseñanza, basado principalmente en la posibilidad de abrir escuelas particulares subvencionadas por el Estado con proyectos propios y copago por parte de las familias, emerge como sustento de la garantía a las familias para elegir “libremente” el establecimiento educacional que deseen para sus hijos e hijas, constituyéndose así en lo que Bellei (2016) ha caracterizado como mercado de la educación. Más tarde, Ramos et al. (2022) han expuesto la consagración de este modelo a nivel de subjetividades de las personas que consumen esta estructura de educación. En la misma línea, esta libertad queda sujeta al poder adquisitivo de las familias. En definitiva, pueden elegir solo quienes cumplen dichos requisitos, por lo cual se trata de una libertad condicionada que contribuye a la segregación socioeconómica que reproduce el sistema educativo nacional (Ferrada et al., 2021). En consecuencia, lo que ocurre en Chile consagra un modelo de meritocracia social consolidado en la herencia cultural y familiar de las y los escolares (Márques, 2023; Sandel, 2020; Vélez, 2018) por sobre un modelo de meritocracia cognitiva.

En este escenario, al menos en Chile, pareciera injustificado insistir en un modelo de justicia meritocrático, cualquiera que sea este. Desde este diagnóstico cabe preguntarse, ¿es posible pensar en una escuela que genere prácticas sociales correspondientes con otros modelos de justicia social en el país? Esta problemática ha sido fuente de inspiración para los colectivos que desarrollan la pedagogía dialógica enlazando mundos expresados en aulas comunitarias a lo largo del país y que datan de comienzos de los años 2000. Estos colectivos promueven otros modelos de justicia social, tales como los del reconocimiento recíproco propuesto por Axel Honneth y el modelo de paridad participativa de Nancy Fraser. ¿Logran avanzar en prácticas, interacciones, acciones, etc., que se condigan con estos modelos? Su forma de organización puede develar algo al respecto, pues cuando desarrollan este tipo de pedagogía se abren a la participación y diálogo de diferentes agentes ―madres, profesores, vecinos, niños y niñas del aula― que se hacen cargo de planificar, enseñar y evaluar actividades de enseñanza, ampliando el currículo oficial a temáticas propias de la cultura y vida de los niños, niñas, barrio y ciudad, resignificando el currículo, incorporando saberes locales y territoriales (Ferrada, 2020; Ferrada & Del Pino, 2021; Ferrada et al., 2023), y obviando la competencia por los resultados educativos que se promueve desde el Estado.

Este manuscrito recoge una investigación sobre la experiencia de aulas comunitarias basadas en la pedagogía dialógica enlazando mundos. Concretamente, este estudio se propuso responder si este tipo de aulas comunitarias son capaces de generar justicia social de reconocimiento recíproco y paridad participativa, tal como persiguen estos colectivos.

Marco teórico

Dentro del marco de enfoques de reconocimiento y participación como justicia social encontramos una amplia gama de filósofos y filósofas (Fraser, 2008; Fraser & Honneth, 2018; Honneth, 1997) que centran la atención en exigencias como la igualdad de derechos entre los distintos miembros de las comunidades, el reconocimiento de las peculiaridades del «otro», la participación igualitaria o la valoración en las distintas culturas por medio de políticas del reconocimiento.

Se encuentra en la literatura científica (Angit & Jarvis, 2024; Brown et al., 2022; Clarke et al., 2022; Echeverría, 2022; Henderson et al., 2024; Wong et al., 2023), por un lado, que diversos enfoques de pedagogías dialógicas, comunitarias y culturalmente responsables plantean la justicia social como el centro de sus experiencias. No obstante, en términos teóricos, estas experiencias no se enmarcan en enfoques específicos de justicia social, sino que plantean que existen injusticias educativas relacionadas con aspectos raciales, étnicos, económicos, subestimación de la mujer, baja autoestima de las personas, entre otras.

Por otro lado, estudios recientes sobre la pedagogía dialógica enlazando mundos en Chile (Ferrada & Del Pino, 2021; Ferrada, 2020) dan cuenta de que las personas (profesorado y diversidad de agentes sociales) manifiestan que existen injusticias en la educación formal que se relacionan con la falta de reconocimiento de las características personales y contextuales donde se ubica la escuela; asimismo, que existe poca o nula participación en la toma de decisiones educativas y que estas quedan únicamente en el nivel de directivos. Esto motiva a interesarnos en los enfoques de justicia social de paridad participativa y de reconocimiento recíproco que de momento ayudan a comprender las injusticias que las personas manifiestan.

En este sentido, interesa el enfoque de Nancy Fraser (Fraser & Honneth, 2018; Fraser, 2008) porque enmarca las problemáticas de mala distribución de bienes, recursos y materiales, de falta de valor cultural de las distintas identidades y las de nula representación en la esfera social de las personas, como tres cuestiones de justicia social que tienen que ser reivindicadas por las personas y las instituciones sociales: “La justicia requiere acuerdos sociales que permitan a todos participar como pares en la vida social. Superar la injusticia significa desmantelar los obstáculos institucionalizados que impiden a algunos participar a la par con otros, como socios con pleno derecho en la interacción social” (Fraser, 2008, p. 39).

Si bien el enfoque de Fraser (2008) se dirige a una reivindicación a nivel macropolítico de la estructura del sistema y sus instituciones, también podemos observar sus ámbitos de justicia en el nivel micro de las instituciones, como la escuela. Cabe preguntarnos: ¿las aulas comunitarias logran la justicia de paridad participativa? Es decir, ¿las personas logran intervenir en la institución escolar para realizar reivindicaciones en la redistribución de bienes y materiales, de reconocimiento y de representación? Por ello es necesaria una revisión de este enfoque a fin de conceptualizar la paridad participativa como enmarque teórico.

Fraser aborda las injusticias desde los tres ámbitos mencionados (Fraser, 2008), es decir, existe una desigualdad distributiva de bienes y recursos económicos que demanda una justicia de redistribución (Fraser, 2016). En este sentido, las escuelas pueden contar con una mala distribución económica, pero también de materiales y recursos educativos o didácticos que no alcanzan a la totalidad de estudiantes. Por ello, una justicia redistributiva consiste en que las personas cuenten con los recursos didácticos suficientes para estar en igualdad respecto de los demás.

Las injusticias pueden responder a patrones de valor hegemónicos institucionalizados que afectan negativamente la esfera de valor o estatus social de las personas, incidiendo en un reconocimiento fallido de la sociedad que requiere de una justicia de reconocimiento (Fraser, 2016, 2018). En la escuela podemos observar que los saberes propios de las personas y sus comunidades ―por mencionar algunas: mineras, campesinas, indígenas, industriales― no forman parte del currículo oficial ni son incorporadas en la planificación de aula a modo de contextualización. En el primer caso, no existen como cultura legitimada curricularmente; en el segundo, están en desigual estatus de valor cultural respecto de los demás contenidos curriculares. Por ello, superar este tipo de injusticia en este ámbito requeriría de un reconocimiento de igualar el estatus cultural entre estos conocimientos.

Fraser (2008) también se refiere a la injusticia en el plano político, en la cual las personas no perciben representados sus intereses y demandas de forma que se requiere de representación participativa en esta dimensión. En la escuela las personas muchas veces no se encuentran representadas en la toma de decisiones pedagógicas porque estas son jerárquicas (directivos). Se advierte así la necesidad de una justicia de representatividad donde las personas intervengan en la toma de decisiones de forma equitativa.

Para Fraser, la justicia se alcanza cuando las personas, para superar las condiciones de injusticia mencionadas, pueden participar en igualdad paritaria respecto de los demás: “el núcleo normativo de mi concepción es la idea de la paridad de participación. Según esta norma, la justicia exige unos acuerdos sociales que permitan que todos los miembros (adultos) de la sociedad interactúen en pie de igualdad” (Fraser, 2018, p. 42).

Por su parte, el enfoque de Axel Honneth (1997, 2018; Revuelta & Hernández-Arancibia, 2019) plantea tres principios normativos desde una teoría moral de la construcción de la identidad de las personas, los cuales orientan el análisis de las injusticias en su proceso histórico y dan cuenta de que ha existido una falta de respeto o menosprecio de ellas. Este enfoque plantea el amor, la igualdad de trato y la estima social como formas de reconocimiento recíproco, mismas que podemos identificar en las relaciones sociales de las personas que se dan en el espacio escolar. En este punto cabe preguntarse: ¿las personas en las aulas comunitarias logran una justicia de reconocimiento recíproco? Es decir, ¿logran relaciones sociales con base en acciones relacionales afectivas, igualdad de trato y la valoración de distintas habilidades y capacidades no incluidas en el currículo escolar? Para ello, revisaremos este enfoque que nos sirve como enmarque teórico.

La primera forma de reconocimiento es el amor, dada por el afecto y la atención (infancia, familia, amistades, amor de pareja, etc.), cuya base es la cobertura de las necesidades de afecto. En la escuela las relaciones sociales afectivas cubren las necesidades de atención, ayudando así a que cada niño y niña construya la autoconfianza. La segunda es la igualdad de trato ofrecida por la sociedad civil que garantiza el reconocimiento igualitario en el cual las personas son respetadas “con los mismos derechos que todos los demás miembros de la sociedad” (Honneth, 2018, p. 111). Este ámbito se presenta en la escuela cuando las relaciones sociales permiten que todas las personas participen en igualdad de derechos para la toma de decisiones, ayudando en la formación del autorrespeto. Finalmente, la tercera esfera corresponde a la estima social que constituye el reconocimiento social; en la escuela se observa cuando a las personas se les valora por sus habilidades y talentos considerados valiosos para la sociedad, lo que desarrolla la autoestima.

Cuando a las personas se les ha negado lo que consideran reconocimiento legítimo, entonces se está frente a una injusticia, entendida como menosprecio en cualquiera de las esferas mencionadas: en la del amor se manifiesta como desamor cuando en la escuela las relaciones entre personas no tienen empatía y existe una asimetría (entre otras) que afecta la confianza de las personas en sí mismas. En la de la igualdad de trato, en la escuela se hace presente cuando las relaciones sociales ocurren en un contexto de desigualdad de derechos respecto de los demás. Y en la esfera del mérito social la injusticia aparece cuando a las personas no se les reconoce sus habilidades y talentos como valiosos para la escuela, y en cambio son infravalorados bajo estatus en jerarquía de aprobación social (Honneth, 1997, 2018). A su vez, esta esfera afecta una redistribución desigual de la economía debido a que solo se reconocen como válidos las habilidades y talentos legitimados por la sociedad. Esto puede entenderse como que las personas solo deben desarrollar las habilidades promovidas por el currículo escolar, es decir, las que lo posicionarán mejor en la estructura económica del trabajo remunerado, básicamente las académicas.

Estos enfoques de paridad participativa y de reconocimiento recíproco son nuestro marco de referencia al plantear el trabajo de las aulas comunitarias con pedagogía dialógica enlazando mundos; ello se basa en que son experiencias que surgen de distintas situaciones de injusticia, como negación de las personas y sus colectivos, e invisibilidad de sus saberes, culturas, lenguas, entre otros ámbitos. Es por ello que, por un lado, el enfoque de Fraser (2008) ayuda a comprender los procesos de transformación de estas experiencias por medio de la igualación del estatus cultural y del reconocimiento recíproco desde la paridad de participación. Por otro, Honneth (1997) clarifica el proceso de reconstrucción de las relaciones sociales en las que se desarrolla la identidad personal y colectiva.

Método

En este artículo optamos por un paradigma participativo (Guba & Lincoln, 2012; Gayá Wicks & Reason, 2009), siguiendo el enfoque de investigación-acción participativa (Fals Borda, 2017) y la metodología de investigación dialógica-kishu kimkelay ta che (Ferrada & Del Pino, 2018), cuya característica central es construir conocimiento igualando epistemes de diversas culturas mediante la incorporación de agentes tradicionalmente considerados como sujetos investigados, y que en este caso quedan incluidos como sujetos investigadores. De allí que se conforman comunidades de investigación en posición de igualdad de cada integrante frente a cada fase investigativa, esto es, el qué, para qué y cómo investigar, de tal modo que ninguna persona tenga el predominio interpretativo sobre las demás. Desde esta perspectiva metodológica, la dialogicidad se entiende como una praxis humana abierta a la generación permanente de nuevos significados con base en las múltiples voces de las diversas culturas; en este sentido, la frase mapuce kishu kimkelay ta che recoge el carácter colectivo del saber y el legado histórico de los pueblos. Todo ello expresa la diversidad cultural de Chile, el territorio de investigación en el cual se desarrolla este estudio.

La investigación dialógica-kishu kimkelay ta che aborda la construcción de conocimiento a partir de comunidades de investigación conformadas por personas con formación en investigación y personas de los territorios que son portadoras de los saberes locales. Así, esta metodología busca establecer relaciones igualitarias en la producción del conocimiento, para “recuperar el conocimiento vivo que portan los sujetos, sus comunidades y sus diversas formas de avanzar en sus propias problemáticas mediante intenciones y acciones transformadoras” (Ferrada, 2017, p. 188). De allí que son estas comunidades de investigación las que deciden en conjunto qué, por qué, para qué y cómo investigar.

Comunidades de investigación conformadas en el estudio

La cobertura territorial de esta investigación abarcó cinco regiones de Chile que, de norte a sur, son: Tarapacá, Metropolitana, Maule, Bíobío y La Araucanía, conformando en total ocho comunidades de investigación en ocho aulas comunitarias. Retomar esta distribución tiene la intención de rescatar la diversidad cultural, territorial y lingüística, entre otras características propias del país. De la misma manera, el objetivo es dar cuenta de la mayor diversidad posible de quienes componen cada una de las comunidades de investigación con relación al género, edad, escolarización, pertenencia cultural, entre otros aspectos, al mismo tiempo que garantizar la presencia de docentes de aula, escolares e investigadoras/es (Tabla 1).

Tabla 1 Comunidades de investigación responsables del estudio

| Identificación | Caracterización | Integrantes de las aulas | Integrantes de la comunidad de investigación |

|---|---|---|---|

| Tarapaqueña | Cultura del desierto, andina, costera, urbana. Cinco años de antigüedad. Dependencia municipal | 38 | 6 (1 docente, 3 estudiantes del aula, 2 académicas). |

| Valle Central | Cultura agrícola e industrial, Del Valle Central, semirrural. Cuatro años de antigüedad. Dependencia municipal. | 37 | 5 (1 docente responsable del aula, 2 docentes de educación diferencial, 1 asistente de aula, 1 investigadora). |

| Campesina | Cultura campesina, agrícola, artesana, rural, secano costero. Seis años de antigüedad. Dependencia municipal. | 25 | 15 (1 docente responsable de aula, 8 estudiantes, 3 artesanas, 1 personal técnico, 1 asistente de aula y 1 investigadora). |

| Industrial-pesquera A | Cultura industrial pesquera, costera, urbana. Nueve años de antigüedad. Dependencia municipal. | 47 | 10 (1 docente de aula, 1 profesor diferencial, 3 estudiantes de pedagogía, 2 estudiantes niveles superiores, 1 estudiante mismo nivel, 1 académica experta, 1 investigadora). |

| Industrial-pesquera B | Cultura industrial pesquera, costera, urbana. Cuatro años de antigüedad. Dependencia municipal. | 38 | 13 (1 docente de aula, 1 profesor diferencial, 2 profesores especialidad, 1 estudiante de pedagogía, 2 madres, 4 estudiantes mismo nivel, 1 académica experta, 1 investigadora). |

| Minera | Cultura minera, pequeño comercio, urbana. Doce años de antigüedad. Dependencia municipal. | 51 | 14 (1 docente, 1 asistente de aula, 1 auxiliar, 5 madres, 1 abuela, 4 estudiantes, 1 investigadora). |

| Mapuce A | Cultura mapuce, costera, agrícola, rural. Diez años de antigüedad. Dependencia de la asociación indígena. | 14 | 14 (2 docentes, 3 miembros de la comunidad, 5 estudiantes, 3 estudiantes de pregrado de pedagogía, 1 investigador). |

| Mapuce B | Cultura mapuce, costera, agrícola, rural. Diez años de antigüedad. Dependencia de la asociación indígena. | 14 | 14 (2 docentes, 3 miembros de la comunidad, 5 estudiantes, 3 estudiantes de pregrado de pedagogía, 1 investigador). |

| Total de participantes: | 264 | 91 |

Fuente. Elaboración propia con datos del proyecto.

Dado que son las comunidades de investigación en este tipo de metodología quienes definen mediante acuerdos dialógicos qué investigar, en este caso, y en el contexto de un proyecto mayor, se logró desarrollar un trabajo conjunto con las ocho comunidades de investigación conformadas, las cuales acordaron responder la pregunta: ¿estas aulas comunitarias con pedagogía dialógica enlazando mundos son capaces de generar justicia social? De ser afirmativa esta respuesta, ¿qué tipo de justicia social promueven?

Construcción de conocimiento a cargo de las comunidades de investigación

Otro aspecto a cargo de las comunidades de investigación es decidir cómo investigar. Para dar cuenta de este aspecto, resolvieron seguir tres procedimientos: i) el diálogo colectivo, cuando se decidió recoger información en la que participan diversas personas que se consideran clave para conocer una temática; ii) la conversación dialógica, cuando la comunidad decidió recoger información en un diálogo situado con una determinada persona que se consideraba clave para la profundización de una temática (Ferrada & Del Pino, 2018), y iii) registros audiovisuales de clases y reuniones en las aulas comunitarias. De esta forma, durante los cuatro años que duró la investigación, se desarrolló un total de 240 conversaciones dialógicas y 128 diálogos colectivos, asimismo, se registraron 192 clases de aulas comunitarias y 60 preparaciones de clases. Cada uno de estos procedimientos fueron transcritos e incorporados en una base de datos del software nvivo 12.0. A partir de allí, las comunidades de investigación organizaron y analizaron los hallazgos durante todo el transcurso del trabajo investigativo.

Categorías y nodos temáticos para revelar la justicia social

En primer término, para revelar la justicia social, las comunidades de investigación se apoyaron en categorías teóricas vinculadas con teorías de justicia que, a su juicio, resultaban relevantes conocer. En este contexto se levantaron nodos temáticos en correspondencia con la justicia como reconocimiento recíproco (Honneth, 1997, 2019) y justicia como paridad participativa (Fraser, 2008). En segundo término, se procedió a consensuar las categorías con base en ese conjunto de nodos (Tabla 2).

Tabla 2 Categorías y nodos temáticos de justicia social

| Categorías | Nodos temáticos | Definición |

|---|---|---|

| Justicia como reconocimiento recíproco | (Des)amor | Relaciones sociales -en distintos espacios escolares- de afecto, simetría, empatía, etc., que cubran la necesidad de afecto entre las personas que participan del aula, o no. |

| (Des)igualdad de trato | Relaciones sociales donde las personas gozan del mismo respeto que las demás, entre adultas, adultas-menores, entre menores, entre géneros, etc., es decir, sienten que tienen el mismo derecho que las demás, o no. | |

| (Des)estima social | Las personas sienten que sus habilidades o talentos cognitivos, relacionales, espirituales, cuidado de la naturaleza, etc., son tan valorados como los de los demás en las distintas actividades escolares, o no. | |

| Justicia como paridad participativa | (Dis)paridad representativa | Las personas se encuentran representadas (docente, madres, abuelas, artesanas, escolares, etc.) en la toma de decisiones pedagógicas de forma equitativa respecto de las demás, o no. |

| (Dis)paridad cultural | Las personas encuentran que sus culturas están representadas en igualdad de estatus respecto a las demás culturas (escolar, otras culturas) que les permite participar en igualdad respecto de las demás, o no. | |

| (Dis)paridad de recursos | Las personas cuentan con los recursos didácticos suficientes que les permiten participar en igualdad respecto a las demás, o no. |

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de literatura.

Validación del conocimiento construido

Los procesos de validación del conocimiento en este tipo de metodología es algo que se realiza durante todo el proceso investigativo. Para estos efectos, las comunidades de investigación usaron el procedimiento denominado az kintun que significa en lengua mapuce “mirar con atención con la intención de buscar y encontrar algo en conjunto con otros” (Ferrada & Del Pino, 2018, p. 10). Esto implica una revisión permanente y sistemática de los nodos levantados hasta alcanzar acuerdos colectivos sobre la validez de los mismos. Con este fin las comunidades de investigación realizaron este procedimiento en 132 ocasiones durante el tiempo que duró el estudio.

Consideraciones éticas

En todos los procedimientos que abarca este estudio se respetó la ética de la investigación por medio de la firma de consentimientos y asentimientos informados de las y los participantes. Estos resguardos consideraron los principios bioéticos de la Ley 20.120 vigente en Chile (Ministerio de Salud, 2006) y fueron aprobados en el Acta Nº 144/2020 por el Comité de Ética de la Universidad Católica del Maule debidamente acreditado por el Ministerio de Salud de acuerdo a la Resolución 3703.

Resultados

La justicia social presente en aulas comunitarias

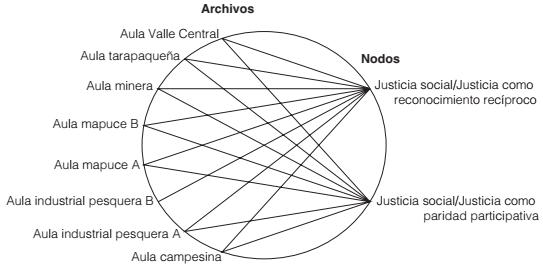

En términos generales, los hallazgos de las comunidades de investigación identificaron dos modelos de justicia social presentes en todas las aulas comunitarias, a saber: justicia como reconocimiento recíproco y justicia como paridad participativa (Figura 1).

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto en NVIVO 12.0.

Figura 1 Modelos de (in)justicia social presentes en aulas comunitarias

En específico, los resultados arrojaron un total de 787 nodos identificados con categorías tanto de justicia como de injusticia. De estos, 328 corresponden a la (in)justicia como reconocimiento recíproco y 459 a la (in)justicia como paridad participativa.

(In)justicia como reconocimiento recíproco en aulas comunitarias

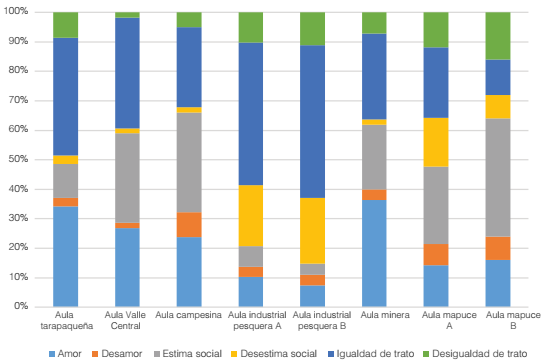

La (in)justicia como reconocimiento recíproco se expresa en todas las aulas y ámbitos estudiados, a saber: (des)amor, (des)igualdad de trato y (des)estima social, pero las aulas ponen acentos diferenciados en cada uno de ellos. También se evidencia que avanzan en justicia en todos los ámbitos las aulas tarapaqueña, Valle Central, campesina, minera, mapuce A y B, a excepción de las aulas industrial-pesquera A y B, que si bien superan las injusticias de trato y afectivas, no logran superar las injusticias de estima social (Gráfico 1).

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto.

Gráfico 1 Frecuencia de nodos de (in)justicia como reconocimiento recíproco en las aulas

La frecuencia de los nodos presentes en las aulas permite visualizar las particularidades de cada una. En primer lugar, aparece la igualdad de trato en las aulas tarapaqueña, Valle Central, industrial-pesquera A y B; la estima social lo hace en las aulas campesina, mapuce A y B, y el amor en el aula minera. En segundo lugar, se evidencia el amor en las aulas tarapaqueña, industrial-pesquera A y B y mapuce B; la igualdad de trato en las aulas campesina, minera y mapuce A, y la estima social en el aula Valle Central. En tercer lugar, la estima social aparece en las aulas tarapaqueña y minera; el amor en las aulas Valle Central, campesina y mapuce A, y la igualdad de trato en el aula mapuce B. Este hallazgo permite sostener que priman las justicias sobre las injusticias en todos los ámbitos estudiados (amor, igualdad de trato y estima social) en las aulas tarapaqueña, Valle Central, campesina, minera, mapuce A y B. También priman las justicias sobre las injusticias en las aulas industrial-pesquera A y B en dos ámbitos (amor e igualdad de trato), no así en la estima social en la que prima la injusticia sobre la justicia.

Otro hallazgo relevante son los contenidos de los nodos presentes en los tres ámbitos de (in)justicia como reconocimiento estudiado (Tabla 3), cuestión que permite adentrarse en las diferencias de cada aula.

Tabla 3 Ámbitos de (in)justicia de reconocimiento recíproco

| Aulas | Estima social | Desestima social | Igualdad de trato | Desigualdad de trato | Amor | Desamor |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Tarapaqueña | Valoración de habilidades relacionales, intrapersonales, cognitivas, creativas. | Alta valoración de habilidades cognitivas. Subvaloración u omisión de otras habilidades. | Relaciones igualitarias entre géneros y entre personas de diferentes edades. | Jerarquía unipersonal y en función de la distribución del poder del sistema educativo. Relaciones jerárquicas de género. | Relaciones afectivas entre todas las personas que integran el aula. Relaciones e interacciones abiertas a la expresión de emociones de todas las personas. | Cuidado sobre la base de la desconfianza. Imposición para generar solidaridad. |

| Valle Central | Valoración de habilidades prácticas, cognitivas relacionales, sensorio motrices, de relación con la naturaleza. | Alta valoración de habilidades cognitivas. Subvaloración u omisión de otras habilidades. | Relaciones igualitarias entre personas de diferentes edades. | Jerarquía unipersonal y en función de la distribución del poder del sistema educativo. | Relaciones afectivas entre todas las personas que integran el aula. Relaciones e interacciones abiertas a la expresión de emociones de todas las personas. | Relaciones formales y distantes entre las personas. Ausencia de vínculos entre quienes componen el aula. |

| Campesina | Valoración de habilidades prácticas, cognitivas relacionales, sensorio motrices, de relación con la naturaleza. | Alta valoración de habilidades cognitivas. Subvaloración u omisión de otras habilidades. | Relaciones igualitarias entre géneros y entre personas de diferentes edades. | Jerarquía unipersonal y en función de la distribución del poder del sistema educativo. | Relaciones afectivas entre todas las personas que integran el aula comunitaria. Relaciones e interacciones abiertas a la expresión de emociones de todas las personas. | Relaciones formales y distantes entre las personas. Relaciones de poder entre agentes, escuela y la comunidad. |

| Industrial-pesquera A | Solo habilidades cognitivas | Alta valoración de habilidades cognitivas. Subvaloración u omisión de otras habilidades. | Relaciones igualitarias entre personas de diferentes edades. | Jerarquía unipersonal y en función de la distribución del poder del sistema educativo. | Relaciones de confianza y empatía en el aula. | Relaciones formales y distantes entre las personas. |

| Industrial-pesquera B | Solo habilidades cognitivas. | Alta valoración de habilidades cognitivas. Subvaloración u omisión de otras habilidades. | Relaciones igualitarias entre personas de diferentes edades. | Jerarquía unipersonal y en función de la distribución del poder del sistema educativo. | Relaciones de confianza y empatía en el aula. | Relaciones formales y distantes entre las personas. |

| Minera | Valoración de habilidades prácticas, cognitivas, relacionales, sensorio motrices. | Alta valoración de habilidades cognitivas. Subvaloración u omisión de otras habilidades. | Relaciones igualitarias entre personas de diferentes edades. | Jerarquía unipersonal y en función de la distribución del poder del sistema educativo. | Relaciones afectivas entre todas las personas que integran el aula comunitaria. Relaciones e interacciones abiertas a la expresión de emociones de todas las personas. | Relaciones formales y distantes entre las personas. Ausencia de vínculos entre quienes componen el aula. |

| Mapuce A | Valoración de habilidades cognitivas, espirituales, prácticas, relacionales, relaciones con la naturaleza. | Alta valoración de habilidades cognitivas. Subvaloración u omisión de otras habilidades. | Relaciones igualitarias entre quienes participan en la escuela. | Jerarquía unipersonal y en función de la distribución del poder del sistema educativo. Relaciones jerárquicas de género. | Relaciones afectivas, empáticas, de confianza y colaboración entre quienes componen el aula comunitaria. | Relaciones formales y distantes entre las personas. Ausencia de vínculos entre quienes componen el aula. |

| Mapuce B | Valoración de habilidades cognitivas, espirituales, prácticas, relacionales, relaciones con la naturaleza. | Alta valoración de habilidades cognitivas. Subvaloración u omisión de otras habilidades. | Relaciones igualitarias entre quienes participan en la escuela. | Jerarquía unipersonal y en función de la distribución del poder del sistema educativo. Relaciones jerárquicas de género. | Relaciones afectivas, empáticas, de confianza y colaboración entre quienes componen el aula comunitaria. | Relaciones formales y distantes entre las personas. Ausencia de vínculos entre quienes componen el aula. |

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto en NVIVO 12.0.

En primer lugar, la justicia expresada como estima social que releva diversas habilidades aparece en seis aulas. Todas ellas coinciden en las habilidades cognitivas, las relacionales y las prácticas (tarapaqueña, Valle Central, campesina, minera, mapuce A y B). No obstante, otras también incluyen la habilidad del cuidado a la naturaleza (mapuce A y B, campesina y Valle Central), la sensorio-motriz (minera, campesina, Valle Central) y la espiritual (mapuce A y B). Es decir, quienes participan de las aulas sienten que sus habilidades, tanto si son cognitivas o no, resultan valiosas para ser desarrolladas, pues son una contribución a la comunidad/sociedad a la que pertenecen. Situación diferente se observa en las aulas industrial-pesquera A y B: no logran superar la exclusividad de la habilidad cognitiva, cuestión que las mantiene en este ámbito en una injusticia de desestima social, algo que las demás aulas están logrando superar. En segundo lugar, la justicia expresada como igualdad de trato se evidencia en las relaciones igualitarias entre todas las personas que participan del aula comunitaria, no obstante, algunas de ellas destacan las relaciones igualitarias entre género (campesina y tarapaqueña) y entre diferentes edades (minera, industrial-pesquera A y B, campesina, Valle Central y tarapaqueña), es decir, las personas sienten que son tratadas con el mismo respeto que las demás; cuestiones que no aparecen en las aulas mapuce A y B. A nivel de injusticia de desigualdad de trato, aunque claramente desplazadas, aparece en todas las aulas establecidas por la estructura del sistema educativo que reconoce la jerarquía unipersonal, también en algunas de ellas se hacen evidentes las relaciones desiguales entre géneros (tarapaqueña, mapuce A y B). Por último, la justicia expresada en el amor como garantía de cuidado y protección para la generación de la autoestima y autoseguridad aparece en todas las aulas, destacando las relaciones afectivas, empáticas, de confianza y colaboración entre quienes participan. Es decir, las personas sienten que sus necesidades de afecto están siendo cubiertas en el espacio del aula comunitaria. Respecto de las injusticias de desamor, aunque relegadas, aparecen relaciones formales y distintas, y carencia de vínculos afectivos entre quienes forman parte de las aulas.

Estos hallazgos permiten sostener la predominancia de la justicia como reconocimiento recíproco frente a las injusticias encontradas en estas aulas comunitarias.

(In)justicia como paridad participativa

La (in)justicia como paridad participativa se expresa en todas las aulas y en todos los ámbitos estudiados, a saber: (dis)paridad representativa, (dis)paridad de estatus cultural y (dis)paridad de recursos, con diferencias entre las aulas. También se evidencia que avanzan en justicia paritaria en todos los ámbitos las aulas tarapaqueña, Valle Central, campesina, minera y mapuce A y B, a excepción de las aulas industrial-pesquera A y B que, si bien alcanzan justicia representativa y de recursos, no logran superar las injusticias de estatus cultural (Gráfico 2).

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto en NVIVO 12.0.

Gráfico 2 Frecuencia de nodos en la (in)justicia como paridad participativa en las aulas

La frecuencia de los nodos presentes en las aulas visualiza las particularidades de cada una. En primer lugar, aparece la justicia como paridad representativa en todas las aulas, desplazando así notoriamente a las injusticias de este ámbito. En segundo lugar, se evidencia un avance en la paridad de estatus cultural en las aulas tarapaqueña, Valle Central, campesina, minera y mapuce A y B, en las cuales se desplaza parte de la cultura escolar con cultura local; no así las aulas industrial-pesquera A y B donde predomina la cultura escolar. En tercer lugar, la paridad de recursos ―considerada solo como recursos didácticos― se satisface en todas las aulas, aunque resulta ser la menos evidenciada.

Otro hallazgo relevante son los contenidos de los nodos presentes en los tres ámbitos de (in)justicia como paridad participativa estudiados (Tabla 4), cuestión que permite adentrarse en las diferencias de las aulas.

Tabla 4 Ámbitos de (in)justicia de paridad participativa

| Aulas | Paridad representativa | Disparidad representativa | Paridad de estatus cultural | Disparidad de estatus cultural | Paridad de recursos | Disparidad de recursos |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Tarapaqueña | Docentes, escolares, madres, estudiantes y docentes universitarias deciden sobre todas las acciones educativas. | Docentes deciden en función de lo impuesto por el Estado sin representación de otras personas o colectivos. | Igualdad de estatus por ingreso de la cultura andina y costera al currículo escolar. | Saberes de la cultura andina y costera ausentes del currículo escolar, en ocasiones solo como contextualización. | Las y los escolares cuentan con recursos didácticos e infraestructura para participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las mismas condiciones. | Las y los escolares carecen de recursos didácticos y espacios suficientes para estar en condiciones similares a otros. |

| Valle Central | Docentes, escolares, madres y docente universitaria deciden sobre todas las acciones educativas. | Docentes deciden en función de lo impuesto por el Estado sin representación de otras personas o colectivos. | Igualdad de estatus cultural por ingreso de la cultura campesina desplazando contenidos del currículo nacional. | Saberes de la cultura campesina ausentes del currículo escolar, en ocasiones solo como contextualización. | Las y los escolares cuentan con recursos didácticos e infraestructura para participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las mismas condiciones. | Las y los escolares carecen de recursos didácticos y espacios suficientes para estar en condiciones similares a otros. |

| Campesina | Docentes, escolares, madres, abuelas, artesanas y campesinos deciden sobre todas las acciones educativas. | Docentes deciden en función de lo impuesto por el Estado sin representación de otras personas o colectivos. | Igualdad de estatus por la cultura campesina y artesana desplazando asignaturas del currículo nacional. | Saberes de la cultura campesina y artesana ausentes del currículo escolar, en ocasiones solo como contextualización. | Las y los escolares cuentan con recursos didácticos, bibliográficos, de laboratorio e infraestructura para participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las mismas condiciones. | Las y los escolares carecen de recursos para desarrollo de laboratorio y aula musical para estar en condiciones similares a otros. |

| Industrial-pesquera A | Docentes, escolares, estudiantes y docentes universitarias deciden sobre todas las acciones educativas. | Docentes deciden en función de lo impuesto por el Estado sin representación de otras personas o colectivos. | Saberes de la cultura industrial y pesquera ausentes del currículo escolar, en ocasiones solo como contextualización. | Las y los escolares cuentan con recursos didácticos e infraestructura para participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las mismas condiciones. | Las y los escolares carecen de recursos didácticos y espacios suficientes para estar en condiciones similares a otros. | |

| Industrial-pesquera B | Docentes, escolares, madres, estudiantes y docentes universitarias deciden sobre todas las acciones educativas. | Docentes deciden en función de lo impuesto por el Estado sin representación de otras personas o colectivos. | Saberes de la cultura industrial y pesquera ausentes del currículo escolar. | Las y los escolares cuentan con recursos didácticos e infraestructura para participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las mismas condiciones. | Las y los escolares carecen de recursos didácticos y espacios suficientes para estar en condiciones similares a otros. | |

| Minera | Docentes, escolares, madres y abuelas deciden sobre todas las acciones educativas. | Docentes deciden en función de lo impuesto por el Estado sin representación de otras personas o colectivos. | Igualdad de estatus por ingreso de la cultura minera y feriante desplazando asignaturas del currículo nacional. | Saberes de la cultura minera y feriante ausentes del currículo escolar, en ocasiones solo como contextualización. | Las y los escolares cuentan con recursos didácticos, bibliográficos e infraestructura para participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las mismas condiciones. | Las y los escolares carecen de recursos didácticos y espacios suficientes para estar en condiciones similares a otros. |

| Mapuce A | Docentes, sabios y personas de la comunidad deciden sobre todas las acciones educativas. | Docentes deciden en función de lo impuesto por el Estado sin representación de otras personas o colectivos. | Igualdad de estatus cultural por medio de currículo mapuce que equipara sus saberes con los occidentales. | Saberes mapuce relegados a una asignatura de bajo estatus en el currículo escolar. | Las y los escolares cuentan con recursos didácticos para participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las mismas condiciones. | Las y los escolares carecen de los recursos didácticos necesarios para estar en condiciones de enseñanza similares a los demás. |

| Mapuce B | Docentes, sabios y personas de la comunidad deciden sobre todas las acciones educativas. | Docentes deciden en función de lo impuesto por el Estado sin representación de otras personas o colectivos. | Igualdad de estatus cultural por medio de currículo mapuce que equipara sus saberes con los occidentales. | Saberes mapuce relegados a una asignatura de bajo estatus en el currículo escolar. | Las y los escolares cuentan con recursos didácticos para participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en mismas condiciones. | Las y los escolares carecen de los recursos didácticos necesarios para estar en condiciones de enseñanza similares a los demás. |

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto en NVIVO 12.0.

En primer lugar, la justicia expresada como paridad representativa que releva la participación igualitaria en la toma de decisiones está presente en todas las aulas. Las especificidades pasan por quienes participan de esas decisiones. Así, en las aulas tarapaqueña, Valle Central e industrial-pesquera B deciden docentes, escolares, madres, estudiantes y docentes universitarias. En el aula campesina, a docentes y escolares se suman madres, abuelas, artesanas y campesinos. En el aula minera, a docentes y escolares se suman madres y abuelas. A las aulas mapuce A y B, a docentes y escolares se suman sabios del lof1 personas de la comunidad. Es decir, todas las personas que conforman el aula comunitaria participan equitativamente en la toma de decisiones pedagógicas. Contrariamente, las disparidades representativas que persisten se focalizan en decisiones centradas en la figura docente y por imposición del sistema escolar. En segundo lugar, la justicia expresada en la paridad cultural entre saberes escolares oficiales y saberes locales está presente en seis de las ocho aulas ―la excepción son las aulas industrial-pesquera A y B―, diferenciándose en la especificidad cultural de cada una. Así, la tarapaqueña incluye saberes de la cultura andina y costera; el aula Valle Central lo hace incluyendo saberes de la cultura agrícola; la campesina lo hace con saberes de la cultura agrícola y artesana; la minera con saberes de la cultura minera y feriante; y las aulas mapuce A y B con saberes de la cultura mapuce. Es decir, las personas reconocen que sus culturas alcanzan un estatus equiparable con la cultura escolar. Por su parte, las disparidades culturales se expresan en la carencia de oficialización de esos saberes en el currículo escolar (aulas tarapaqueña, Valle Central, campesina y minera), a excepción de las aulas mapuce A y B que cuentan con un currículo escolar oficializado que equipara asignaturas de la cultura mapuce con las asignaturas del currículo nacional. En tercer y último lugar, la justicia de paridad de recursos, en este caso recursos didácticos, se encuentra en todas las aulas, pues en todas se movilizan aportando lo necesario para dotar de recursos equitativos al completo de sus escolares. Es decir, las personas que participan en los procesos pedagógicos redistribuyen los recursos con los que cuentan (los dotados por el Estado y los aportados por ellas mismas) de forma equitativa para lograr los aprendizajes esperados. Así, la disparidad de recursos prácticamente está ausente, pero esta no obedece a una cobertura estatal sino a la de las personas que participan.

Estos hallazgos permiten sostener la predominancia de la justicia como paridad participativa frente a las injusticias encontradas en estas aulas comunitarias.

Discusión

En un primer ámbito de discusión y en términos generales se confirma que las aulas comunitarias estudiadas muestran un avance en justicia social de reconocimiento recíproco y paridad participativa, con lo cual es posible señalar que la escuela puede desarrollar modelos de justicia diferentes al de la justicia meritocrática (Rawls, 2017). Este dato resulta de sumo interés, pues es esta última la instalada en el sistema educativo chileno y la que ha profundizado las desigualdades entre las personas e instituciones, y la que ha fortalecido una educación como espacio de competitividad entre ellas.

También se constata que en estas aulas, previo a sus procesos de transformación y como resultado de hábitos institucionales influenciados muy probablemente por la meritocracia antes descrita, se identificaron injusticias ligadas a situaciones de menosprecio entre las personas (Honneth, 2018) expresadas en desafección, desconfianza e infravaloración de la diversidad de habilidades personales. Y se observó una subvaloración de las culturas locales y escasa participación de estudiantes, familias y diversos agentes de sabiduría local en los asuntos educativos, lo que es atribuible a la hegemonía cultural y a las dinámicas institucionalizadas de la sociedad que obstaculizaban la participación (Fraser, 2008). Estos aspectos comienzan a revertirse en todas las aulas estudiadas, cuestión coincidente con investigación previa en otras aulas (Ferrada, 2020; Ferrada & Del Pino, 2021) donde se observa de igual modo que dichas injusticias comienzan a ser superadas mediante la creación de vínculos de reciprocidad entre las personas que participan (madres, abuelas, artesanas, horticultores, entre otros agentes), de forma que “las personas logran corporeizarse/visibilizarse en los distintos espacios formativos, es decir, en el estar presente para las demás” (Ferrada & Del Pino, 2021, p. 12) visibilizando así sus aportes particulares y sus culturas.

En términos específicos -y desde la perspectiva de la generación de justicia de reconocimiento recíproco- surgen relaciones basadas en el amor, la estima social y la igualdad de trato, así, todas las personas que participan del aula comunitaria establecen relaciones igualitarias de confianza, respeto y realización práctica que pueden ser caracterizadas como lo planteado por Honneth (2018). Lo anterior, salvo en la profundidad de justicia que alcanzan unas aulas respecto de otras y de los diversos ámbitos evaluados en este estudio. Ejemplo de ello son las aulas industrial-pesquera A y B que escasamente desarrollan la estima social, pues se focalizan casi exclusivamente en las habilidades cognitivas, a diferencia de las demás aulas que sí atienden la diversidad de habilidades presentes en las personas incluyendo la cognitiva. Este hallazgo resulta sugerente para seguir investigándolo, a fin de adentrarse en las motivaciones que conducen a estos colectivos a tomar estas opciones.

Ahora bien, desde la perspectiva de la paridad participativa y la utopía de construir espacios sociales “en pie de igualdad” (Fraser, 2018, p. 42), estas experiencias educativas comunitarias evidencian un progreso en lo referente a paridad de estatus cultural y paridad de representación. La primera encuentra explicación en la inserción de otros agentes (no tradicionales) y, con ellos, sus saberes en el aula; de esta forma irrumpen en el currículo oficial con su cultura territorial desde donde aportan a la equiparación de estatus (Fraser, 2008, 2018). Con ello reconstruyen aspectos culturales identitarios que distinguen a cada una de estas aulas: cultura nortina, campesina, minera, mapuce, rural e industrial-pesquera. Por su parte, la paridad de representación se revela también en la incorporación al aula de agentes diversos de la comunidad, pero esta vez en su derecho a tomar decisiones educativas, con lo cual se distribuye el poder previamente representado por el Ministerio de Educación, sus instituciones, directivos y docentes. Finalmente, desde la paridad de recursos, destaca cómo la solidaridad y responsabilización del colectivo para redistribuir y obtener materiales educativos de enseñanza anula, en todas las aulas, la injusticia por paridad de recursos presente al inicio de las transformaciones. No obstante, se tiene certeza que este tipo de justicia requiere de un cambio estructural mayor.

En síntesis, las aulas comunitarias dialógicas en el sistema escolar en Chile permiten observar en experiencias de larga data la posibilidad de impactar la educación formal con prácticas de relaciones sociales y cambios estructurales que se pueden caracterizar como justicia de reconocimiento recíproco y paridad participativa, que además merecen seguir siendo investigadas.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)