Introducción

Las mujeres que habitan en las zonas rurales latinoamericanas presentan una baja participación laboral en comparación con los hombres y con las que habitan en las urbes (De Pablo, Capobianco y Uribe, 2017). No obstante, una gran cantidad de familias rurales ya no puede prescindir de los ingresos laborales femeninos, debido a las nuevas modalidades de consumo en zonas de ingresos limitados, que hace indispensable que otro miembro del hogar se emplee y, generalmente, las mujeres son la mano de obra de reserva (Rodríguez y Muñoz, 2015).

De acuerdo con múltiples autores, el ingreso que obtienen las mujeres por el empleo contribuye significativamente a la reducción de la pobreza de sus hogares (Abramo, 2004; Piras, 2006; Montaño y Milosavljevic, 2010; Ballara, Damianović y Parada, 2010; Pagés y Piras, 2010). Sin embargo, Ballara y Parada (2009) contradicen esta afirmación, y en su estudio concluyen que, debido a la precariedad de los empleos, sobre todo en los que se integran las mujeres, el ingreso que devengan no coadyuva a disminuir significativamente la pobreza de sus hogares, aunque es vital para la subsistencia familiar.

Los empleos donde se integran las mujeres generalmente son precarios, mal pagados y con limitadas oportunidades de capacitación (Ballara et al., 2010). En su mayoría tienden a ser empleos informales de baja productividad (Pagés y Piras, 2010; Espino, 2011). Las condiciones desventajosas para las mujeres en el mercado laboral afectan su autonomía económica (Montaño y Milosavljevic, 2010), su bienestar y su autonomía personal (Espino, 2011). En América Latina el ingreso laboral femenino es 30% menor que el de los hombres (Ballara et al., 2010). La persistencia de brechas en los ingresos económicos entre uno y otro sexo a favor de los hombres evidencia los inconvenientes que los constructos de género ocasionan a las mujeres (Piras, 2006; Ballara y Parada, 2009), al segregarlas en cierto tipo de empleos y obstaculizar su integración laboral (Piazze, 2009).

La participación laboral femenina está limitada, entre otras razones, por las normas de género dentro de los hogares que restringen las decisiones, la movilidad, la independencia y la productividad de las mujeres (Piras, 2006). Una gran cantidad de ellas opta al casarse por dedicarse exclusivamente al hogar, lo que ocasiona que carezcan de ingresos propios que les proporcionen autonomía económica, por lo cual, en comparación con los hombres, son más vulnerables a los cambios económicos adversos (Montaño y Milosavljevic, 2010).

La pobreza en las zonas rurales tiene efectos desfavorables sobre la salud, la nutrición, la educación, el acceso a recursos, la calidad del empleo y, en general, sobre la calidad de vida de las familias. No discrimina por sexo, pero la mujer es quien la experimenta en mayor intensidad, sobre todo cuando no se emplea (Ballara et al., 2010). Las mujeres pobres enfrentan mayores obstáculos para emplearse (Rodríguez, 2014), y en el ámbito laboral tienen un mayor número de limitaciones (Piras, 2006), lo que ocasiona que difícilmente puedan erradicar la pobreza en sus hogares (Rodríguez, 2014). No obstante, el que la mujer se emplee es importante, ya que, sin el ingreso que aporta a su hogar, su familia experimentaría un incremento en el nivel de pobreza (Montaño y Milosavljevic, 2010).

Además, y a diferencia de los hombres, las mujeres asignan gran parte de sus ingresos por trabajo productivo a gastos en educación, alimentación y salud de sus hijos, con lo cual coadyuvan a interrumpir la transmisión transgeneracional de la pobreza (Abramo, 2004; Piras, 2006; Pagés y Piras, 2010). Asimismo, que la mujer se emplee contribuye a su empoderamiento, seguridad, autonomía (Ballara et al., 2010; Rodríguez, 2014), y a mantener su integridad física al ser menos propensa a la violencia intrafamiliar (CEPAL, 2004).

Otro importante beneficio del empleo femenino es la modificación del pensamiento familiar y comunitario en relación con la valía de la mujer. Pero el más importante cambio perceptual es el de su propia imagen, que coadyuva a acrecentar su independencia, su libertad de decisiones y, sobre todo, su dignidad como persona (Piras, 2006). En específico, las mujeres que se emplean en empresas tienden a reforzar su agencia y su voz, lo que les permite tener una mejor posición en las relaciones de poder en sus hogares (Sen, 2000; Nussbaum, 2002). En resumen, los efectos positivos que el empleo provee a las mujeres y a sus hogares pueden clasificarse en dos tipos: monetarios y no monetarios. El primero está relacionado con el ingreso laboral, y el segundo con el fortalecimiento de sus capacidades y las de sus descendientes.

Los escasos estudios que tratan el aporte del empleo de la mujer en zonas rurales, por lo general, se enfocan en el aspecto monetario, y casi no se orientan empíricamente a analizar la contribución del empleo femenino en la reducción de la pobreza. Lo mismo sucede con los beneficios no monetarios derivados de su empleo; estudios al respecto son aún más escasos, sobre todo en espacios rurales, y casi no se enfocan en las capacidades humanas que coadyuvan a erradicar la pobreza intergeneracional. A pesar de que abundan los estudios sobre pobreza en el estado de Yucatán, como los de Bracamonte y Lizama (2003) y Villagómez y Sánchez (2014), se evidencia la ausencia de trabajos relacionados con los aportes del empleo femenino en la reducción de la pobreza. Considerando lo anterior, el objetivo del presente estudio fue analizar la pobreza real1 y la contribución monetaria y no monetaria del empleo de las mujeres en la reducción de la pobreza por falta de ingresos y por carencias de capacidades humanas, con la finalidad de visibilizar la importancia del empleo femenino.

En este trabajo se aplicó la perspectiva de género para analizar la pobreza real y las contribuciones del empleo de la mujer que coadyuvan a la reducción de la pobreza real en sus hogares. Por, en el siguiente apartado se presenta el abordaje conceptual de la medición de la pobreza con perspectiva de género en sus vertientes monetaria (por ingresos) y no monetaria (por capacidades). En el tercer apartado se describe el proceso metodológico para la recopilación y el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos que se obtuvieron en Bokobá y Teya.

El cuarto apartado, de resultados, lo componen dos secciones. En la primera se realiza una aproximación a la situación de pobreza real en los hogares, a la vez que se presentan datos demográficos de las dos localidades de estudio. En la segunda sección se abordan las contribuciones monetarias y no monetarias que derivan del empleo de la mujer en la reducción de la pobreza por ingresos y por carencia de capacidades humanas. Para una mejor comprensión del fenómeno estudiado, los datos cuantitativos (parámetros e indicadores económicos y sociodemográficos, obtenidos mediante encuesta) de la primera etapa del trabajo de campo y la información cualitativa (testimonios sobre razones para emplearse, educación, organización familiar y relaciones de poder en el hogar, obtenidos mediante entrevista) de la segunda etapa se presentan complementándose entre sí a lo largo de las dos secciones de resultados. En el quinto y último apartado se resumen los principales hallazgos y conclusiones que derivan del trabajo empírico en función de los marcos teóricos que los sustentan.

La pobreza por capacidades se analizó desde el enfoque teórico de su precursor Amartya Sen (2000) y las dimensiones del abordaje teórico de Martha Nussbaum (2002), ya que esta autora retoma lo propuesto por Sen y se enfoca en la problemática de las mujeres en particular. Por su parte, la pobreza monetaria se valoró a través de las líneas de pobreza, que en el caso mexicano son señaladas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en atención a los estándares internacionales.

Además de cubrir importantes brechas de conocimiento en la comprensión de la contribución del trabajo femenino a los hogares rurales del sureste mexicano, otro de los principales aportes del presente documento es ofrecer la articulación de dos abordajes teóricos relacionados con la medición de la pobreza, que en la gran mayoría de los trabajos académicos se realizan por separado y con una visión contrapuesta. Asimismo, se proporciona evidencia empírica que no solo sustenta la complementariedad de ambas, sino también robustece la evidencia empírica de las dos perspectivas teóricas.

Pobreza monetaria y por falta de capacidades con perspectiva de género

La pobreza, en su conceptualización más completa, se relaciona con condiciones de vida material que vulneran la dignidad de los individuos, limitan sus derechos y libertades fundamentales (por ejemplo: la capacidad de las personas para permanecer vivas y disfrutar de una vida larga y saludable), imposibilitan la satisfacción de sus necesidades básicas y dificultan su plena integración social (CEPAL, 2004; CONEVAL, 2018). La medición de la pobreza por ingresos fundamentada en las líneas de pobreza es la más utilizada en el ámbito internacional. Esto es debido a que permite comparar cifras entre diversos territorios y a que la información sobre las rentas de las personas está disponible en diversos países (CEPAL, 2004; Batthyány, 2008; Boltvinik y Damián, 2020).

Desde esta perspectiva, se definen líneas de pobreza donde el umbral mínimo está dado por el ingreso mínimo necesario para la adquisición de productos y bienes para la subsistencia familiar. La utilidad de este indicador de pobreza es coadyuvar a la identificación de la población privada de condiciones económicas mínimas para satisfacer sus necesidades básicas (CONEVAL, 2018). Una de las desventajas más importantes de este método es que la variable monetaria tiene como unidad de análisis el hogar, pero no se toman en cuenta las características sociodemográficas y económicas de los integrantes, que conllevan diferencias en sus necesidades monetarias, por lo que no es un buen indicador de la intensidad de pobreza entre las personas que habitan en el hogar (Sen, 2000; INMUJERES, 2005; Batthyány, 2008).

La pobreza monetaria se relaciona con la autonomía económica de las personas. Visto a través del enfoque de género, se pone énfasis en las desigualdades que, por razón de género en los hogares, repercuten en la autonomía económica de las personas, porque el hogar, como grupo familiar, puede estar o no en situación de pobreza a partir del análisis del ingreso familiar y la comparación con las líneas de pobreza del CONEVAL. Sin embargo, en un hogar con determinado nivel de pobreza, el hecho de que una mujer no se emplee la hace dependiente económicamente de los ingresos del esposo, pareja u otro miembro de la familia (usualmente hombre), lo que coarta su autonomía monetaria (CEPAL, 2004; Batthyány, 2008) y la hace más propensa a estar en situación de pobreza en términos netamente monetarios (Batthyány, 2008).

La principal crítica a la medición de la pobreza por ingreso se debe a su carácter unidimensional, ya que solo considera el aspecto monetario y, por ende, los medios de vida materiales, excluyendo los aspectos culturales y sociales en los cuales se ponen en evidencia las desigualdades de poder basadas en el género, consecuencia de la cultura patriarcal, que influyen en el acceso de las personas a los recursos económicos. Asimismo, no considera redes comunitarias, apoyo familiar, acceso a servicios públicos gratuitos, entre otros, que también contribuyen a satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias de las personas (INMUJERES, 2005; Batthyány, 2008).

No obstante estas deficiencias en la medición de la pobreza por ingresos que diversos autores enuncian, y que el propio Sen (2000) confirma, este último es enfático al señalar que, al estudiar la pobreza, es importante el análisis de los ingresos, ya que el recurso monetario contribuye a delimitar lo que los individuos pueden hacer o no. Además, las privaciones que se relacionan con la pobreza se deben, en su mayoría, a la falta de ingresos (Sen, 2000), pero añade que el análisis no debe limitarse solo a los medios monetarios (Sen, 2000; CEPAL, 2004). Propone centrarse en aspectos más generales del desarrollo humano, en las capacidades humanas (Sen, 2000).

Las capacidades humanas son las libertades fundamentales de los individuos para elegir la vida que tienen razones para valorar (Sen, 2000; Cejudo, 2007). Para que las personas puedan mejorar sus capacidades y funcionar, requieren, al menos, cinco libertades instrumentales (expresadas en forma de derechos y oportunidades): políticas, servicios económicos, oportunidades sociales, garantía de transparencia y seguridad protectora, las cuales interactúan y se influyen entre sí (Sen, 2000). En concordancia con Sen, pero a diferencia de este, que no realiza una lista de las capacidades humanas, Nussbaum enlista diez capacidades centrales2 que también se influyen mutuamente (Nussbaum, 2002; Nussbaum, 2012) y que, para lograrlas, se puede requerir de una base monetaria, ya que el ingreso es un instrumento para conseguir otro fin mayor, las libertades fundamentales o capacidades humanas (Sen, 2000).

Nussbaum (2012) recalca que no hay un orden con criterio de prioridad en el listado de las capacidades humanas, debido a las circunstancias particulares de las personas; por ejemplo, una mujer que habita en un hogar no pobre (capacidad de salud física) puede estar sufriendo violencia intrafamiliar (carencia de la capacidad de integridad física), y otra puede habitar en un hogar en situación de pobreza alimentaria, pero no ser violentada por su esposo. No obstante, la autora considera esenciales dos capacidades: la razón práctica y la asociación. La razón práctica expresa la capacidad de formarse una buena idea de la propia imagen, y la asociación se refiere a ser capaz de interactuar socialmente. Ambas capacidades pueden fortalecerse cuando las mujeres se emplean en el mercado laboral (Nussbaum, 2002; Nussbaum, 2012).

Las rentas derivadas del empleo exigen participar en el comercio y en la producción, lo cual se circunscribe en la libertad instrumental de servicios económicos. Esta, a su vez, se relaciona con la capacidad para tener trabajo y con la capacidad de los individuos para ayudarse a sí mismos, no solo por el ingreso que se obtiene, sino también por los demás beneficios no monetarios. Uno de los más importantes es la agencia viable de las personas, que invariablemente coadyuva a la libertad de los individuos para lograr lo que quieren obtener (Sen, 2000).

Sen afirma que la superación de la pobreza, tener bienestar o una calidad de vida óptima depende de lo que los individuos sean capaces de lograr y de las formas en que estén capacitados para vivir, y no solo de la renta (Cejudo, 2007). El enfoque de capacidades conlleva la noción de dignidad humana y de libertad en la elección de la vida que se quiera llevar, por lo que considera a la persona como un fin en sí mismo. Debido a que se orienta a lo que las personas son aptas para ser y hacer, desde la perspectiva de género se evidencian las múltiples desigualdades y la falta de oportunidades relacionadas con la agencia de la mujer, que disminuyen su calidad de vida (Nussbaum, 2002) y la de su familia (Sen, 2000).

La desigualdad producto de las estructuras relacionadas con el género limita gravemente las libertades fundamentales de las mujeres, entendidas desde un enfoque de capacidades (Sen, 2000; Nussbaum, 2002). Sin embargo, por las mismas razones, ser capaz de participar libremente en un trabajo remunerado, además de indicar por sí mismo una capacidad, impacta positivamente en el desarrollo de otras capacidades ligadas con el logro de esta dignidad humana que las personas, y en este caso las mujeres, poseen.

Metodología

La investigación empírica utilizó un enfoque metodológico mixto y se realizó en Teya y Bokobá, municipios considerados rurales por tener menos de 2,500 habitantes (INEGI, 2017), ubicados en el litoral centro en la zona ex-henequenera del estado de Yucatán, en el sureste de México. El criterio principal para seleccionar ambas comunidades fue su índice de pobreza. Según el CONEVAL (2015), el municipio de Teya presentó un índice de pobreza relativamente alto (62%) y Bokobá un índice bajo (29%). El trabajo de campo y el análisis de la información se realizaron en dos etapas: en la primera se utilizaron métodos cuantitativos y en la segunda métodos cualitativos.

En la primera etapa, el estudio de las dos localidades se basó en el diseño no experimental de corte transeccional, en sus variantes descriptivo y correlacional (Hernández, Collado y Baptista, 2014). El instrumento utilizado para recopilar la información cuantitativa fue un cuestionario integrado por preguntas sobre las características sociodemográficas y económicas de los hogares, e incluye tres apartados: 1) vivienda y equipamiento de los hogares: superficie del predio y de las viviendas, tenencia del predio, calidad y espacios de las viviendas, servicios básicos y bienes inmuebles; 2) sociodemografía de las familias: tipo de familia, número de integrantes, educación, seguridad social; 3) características económicas: empleo, ingresos de los integrantes del hogar. Debido a que se carecía de una lista de las mujeres en edad laboral (mayores de quince años), se realizó un muestreo preliminar en las localidades de estudio, que consistió en la selección al azar del 20% del total de manzanas de la población. Las unidades de muestreo fueron los hogares, por lo que se aplicó un cuestionario por hogar dirigido a la madre-esposa. La información se recopiló en los meses de octubre y noviembre de 2019.

Una vez finalizada esta primera fase de trabajo de campo, se prosiguió a la estimación de la muestra final; se utilizó la técnica de encuesta por muestreo basada en el diseño por conglomerados en su variante para estimación de una proporción poblacional (Scheaffer, Mendenhall y Lyman, 2006). Como límite de error de estimación se consideró el 5% del valor de dicha variable. La variable asociada al muestreo fue la proporción de mujeres que participan en el ámbito económico, dato que se obtuvo al finalizar el trabajo de campo (muestra preliminar). Se corroboró que la muestra final indicada por esta estimación (Bokobá cinco conglomerados y Teya nueve) fue inferior a la preliminar, por lo que no se necesitó regresar a campo. Se aplicaron 56 cuestionarios en siete conglomerados de la localidad de Bokobá, y 78 en diez conglomerados de Teya. La información de los cuestionarios fue registrada y procesada en el programa Excel.

En la estimación del ingreso familiar se consideraron las entradas de dinero de los integrantes del hogar, derivadas: de los empleos asalariados y autoempleos, a este tipo de ingresos se los denomina ingresos laborales; de las transferencias gubernamentales; de las remesas, y de otros ingresos, como la venta de productos obtenidos del traspatio. Los ingresos están valorados de forma anual en pesos mexicanos del año 2019.

Se realizó la tipificación de los hogares según su condición de pobreza al comparar el ingreso per capita (ingreso familiar mensual dividido entre el número de miembros del hogar) con el valor monetario mensual promedio por persona de las líneas de pobreza por ingresos del último trimestre del año 2019 que publicó el CONEVAL.

La segunda etapa utilizó un enfoque cualitativo, el cual posibilitó contextualizar y ampliar la discusión de la pobreza monetaria, al recopilar información, desde las subjetividades de las mujeres, sobre la dinámica familiar en los hogares y las perspectivas de las mujeres al estar empleadas o no. Para la selección de la muestra se recurrió a una técnica mixta que combinó el muestreo por conveniencia a informantes clave identificadas durante la aplicación del cuestionario en la primera etapa, más la técnica de muestreo por “bola de nieve”, a partir de la información proporcionada por las informantes clave respecto de potenciales participantes en sus comunidades. El número final de informantes de la muestra se estableció a partir del criterio de saturación de información.

El instrumento de obtención de información fue una guía de entrevista semiestructurada, la cual incluyó los siguientes ejes temáticos: educación, razones para emplearse, organización familiar, autoridad y sumisión, decisiones en el hogar y violencia en el hogar. La información se recopiló en los meses de febrero y marzo del año 2021. La duración de las entrevistas fue en promedio de una hora; se realizaron un total de 24 entrevistas, el 50% en la localidad de Bokobá y la otra mitad en Teya. En ambas localidades el 67% de las mujeres entrevistadas tenía empleo, y el 33% se dedicaba solo a las labores no remuneradas del hogar. La edad promedio de las mujeres era de 38 años, con un mínimo de 23 y un máximo de 64 años. En el 83% estaba casada y en el 17% solteras, divorciadas o viudas. El 29% tenía estudios de primaria, el 50% de secundaria y el 21% estudios de preparatoria. Se realizó la transcripción de cada una de las entrevistas, luego se prosiguió a su análisis en el programa Atlas.ti. 7.0.83, usando como guía los conceptos relacionados con pobreza, capacidades y relaciones de poder.

Resultados

Caracterización socioeconómica de las localidades rurales con énfasis en la pobreza

En ambas localidades se enfatizan las variables relacionadas con la pobreza monetaria y las capacidades humanas. En las dos localidades la superficie promedio de los predios es mayor de 500 m2; la de las viviendas es de alrededor de 50 m2 en Teya y 65 m2 en Bokobá. El 75% de las viviendas es propiedad de algún integrante del hogar; por lo general, la certeza jurídica la tiene un integrante hombre (70% en Bokobá y 75% en Teya).

En las dos localidades, los materiales de las viviendas son en su mayoría de piso de cemento, paredes de bloques y techos de bovedillas; el número de habitaciones es de alrededor de cuatro; el 90% de las viviendas cuenta con sumideros y letrina. En Teya hay tres veces más casas tradicionales mayas (paredes de embarro, techo de guano) que en Bokobá; en ambas localidades estas estructuras son la tercera o cuarta pieza que compone toda la vivienda. La calidad y los espacios de las habitaciones se deben en gran parte a los apoyos gubernamentales después del huracán Isidoro, que asoló la península de Yucatán en 2002. En cuanto al equipamiento básico de los hogares, en Bokobá el 94% y en Teya el 82% de los hogares tienen refrigerador, estufa y televisión. En todos los hogares disponen de lavaderos de concreto para el lavado de ropa; no así de lavadora, ya que solo el 48% de los hogares en Bokobá y el 12% en Teya la tienen. Todos los hogares cuentan con mesas, sillas, utensilios de cocina y lugar para dormir. En Bokobá el 93% de los hogares cuenta con al menos un celular y el 95% con al menos una bicicleta; en Teya el 82% y el 87% de los hogares, respectivamente.

La información socioeconómica de las viviendas revela que, en ambas localidades, la mayoría de las familias goza de seguridad jurídica en su patrimonio, las condiciones de las viviendas son buenas y tienen equipamiento básico; además, en ningún hogar se encontró hacinamiento, ni domicilio en el que habitara solo algún adulto mayor en condiciones insalubres, y todas las viviendas tienen acceso a los servicios básicos de agua y electricidad. En general, se podría afirmar que las condiciones materiales de casi todos los hogares son aceptables. No obstante, la mayoría de las mujeres de las dos localidades están en pobreza patrimonial, debido a que generalmente los hombres tienen en propiedad los predios de la vivienda familiar y son los dueños de casi todas las tierras ejidales, debido a que PROCEDE les entregó la certeza jurídica del territorio, como se puede comprobar en el trabajo de Bracamonte y Lizama (2003). Esta situación impide a las mujeres acceder a programas productivos del campo, disponer de tierra para emprender un negocio, y tener un espacio propio para habitar en caso de diferencias irreconciliables con sus parejas.

Además de las oportunidades que pierden por no tener derecho a la propiedad, que coadyuvaría a su capacidad para ayudarse a sí mismas, también disminuyen su capacidad de agencia y voz en sus hogares (Sen, 2000). El testimonio de una mujer de Teya que heredó una vivienda, por ser la única hija, evidencia el contrapeso de este derecho a favor de la mujer, que contribuye a mejorar sus relaciones al proporcionarle una herramienta de poder para hacer oír su voz. Marta,3, mujer de 26 años, relató que, cuando vivía en casa de sus suegros, su esposo la violentaba, pero desde que se trasladaron a la casa de ella, puede dialogar con su esposo, incluso toman decisiones juntos y él es más flexible en situaciones en las que anteriormente no lo era.

En ambas localidades los hogares están conformados, en promedio, por cuatro integrantes, de los cuales una mitad son hombres, y la otra mitad mujeres. El tipo de familia que predomina es la nuclear (82% en Bokobá y 60% en Teya). En Bokobá el porcentaje restante es de familias extendidas, en su mayoría de uno o dos núcleos familiares; en Teya el 34% es de familias extendidas, en la que casi el 60% están compuestas por dos núcleos familiares. En esta localidad también se hallaron hogares con solo una persona (6%), generalmente adultas mayores que realizan alguna actividad económica por cuenta propia para complementar otros tipos de ingresos que perciben; esto es importante, ya que, como indican Villagómez y Sánchez (2014), las mujeres de edad avanzada que viven solas son más propensas a estar en situación de pobreza.

En las dos localidades, las edades de los padres de uno u otro sexo están entre los 45 y los 50 años, con estudios de primaria o secundaria; las edades de los hijos e hijas que aún habitan en el hogar están entre los quince y los dieciocho años, en su mayoría cursan algún nivel de escolaridad; los que no, tienen secundaria o preparatoria finalizada. Cuando en la familia hay abuelos y abuelas, sus edades rondan entre los 70 y los 80 años, la mayoría tiene estudios hasta tercero de primaria, y aproximadamente un 20% no asistió a la escuela y no sabe leer ni escribir. Esto último coincide con el rezago educativo expuesto por Bracamonte y Lizama (2003) para el estado de Yucatán en la generación de los abuelos.

Los yernos o nueras tienen alrededor de 30 años, con estudios de preparatoria o carrera técnica; los nietos o nietas tienen entre ocho y nueve años, y cursan algún nivel escolar. No se identificaron en los discursos de las madres elementos indicativos de discriminación por sexo en sus descendientes y sus oportunidades para estudiar. En general, en ambas localidades las nuevas generaciones tienen posibilidades para educarse sin problemas de acceso hasta la preparatoria, debido a la oferta educativa en sus localidades. Sin embargo, hay gastos relacionados con la educación que en hogares con pobreza monetaria pueden ser impedimentos de acceso a la instrucción formal; entre los que mencionaron las mujeres de ambas localidades están: los costos de inscripción, útiles y materiales escolares, servicio de internet para realizar tareas, y datos para internet en el celular en épocas de pandemia por la covid-19, entre otros.

En ambas localidades no se tiene oferta local de universidades, la distancia que los estudiantes tendrían que recorrer está entre los 21 km y los 66 km. Las mujeres de Bokobá y Teya coinciden en que “estudiar una licenciatura no cualquiera lo logra”, porque hay demasiados gastos. Además, dos de las hijas de las mujeres entrevistadas comentaron que les gustaría estudiar enfermería, pero es imposible que sean aceptadas en alguna universidad pública de prestigio y, si son aceptadas, sus familias tendrían que hacer muchos sacrificios para sufragar los gastos. Los obstáculos que impiden a los jóvenes seguir sus estudios universitarios coartan su capacidad para tener sentidos, imaginación y pensamiento (Nussban, 2002) y las libertades para lograr lo que quieran alcanzar, ya que esta capacidad humana de las personas depende del atractivo y la oferta existente (Sen, 2000).

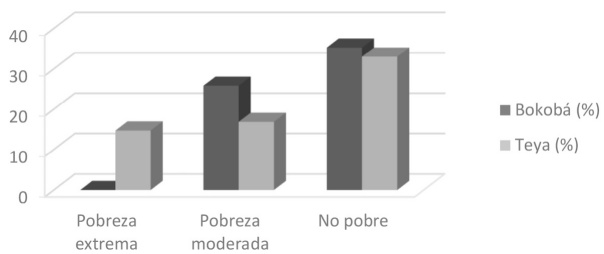

Además de las oportunidades educativas públicas de calidad que el estado debe proveer, están los servicios públicos de salud. Ambas son libertades instrumentales relacionadas con las oportunidades sociales que, al interactuar con las demás libertades instrumentales, favorecen las capacidades humanas (Sen, 2000). El 41% y el 35% de los habitantes de Bokobá y Teya, respectivamente, están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En ambas localidades, solo una minoría de personas (5%) está afiliada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Casi la totalidad de las mujeres está adherida a estos seguros sociales por algún hombre de su familia, no porque estén integradas a algún empleo formal. La mayoría de los habitantes de Bokobá y Teya está afiliada al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), antes denominado “Seguro Popular”. En ambas localidades cuentan con un centro de salud para los que están afiliados al INSABI, no así para los afiliados al IMSS y el ISSSTE, quienes tienen que viajar a Motul (a 21 km de Bokobá y 23 km de Teya) o a Mérida (51 km de Bokobá y 66 km de Teya) para obtener atención. Aunque se podría afirmar que todos los pobladores de ambas localidades cuentan con algún servicio social para la salud, hay obstáculos para que las personas puedan acceder al servicio; los que se identificaron en los discursos de las mujeres son: el tiempo de espera para acceder al servicio y los costos de transporte. Para las personas afiliadas al INSABI, en casos que necesiten hospitalizaciones o atenciones más allá de un chequeo rutinario, además de los anteriores, están los requerimientos monetarios para solventar gastos en medicamentos y materiales no disponibles en los hospitales. En cuanto a la pobreza monetaria medida a través de las líneas de pobreza, calculadas a partir de criterios que publica el CONEVAL (2018),4 se encontró que en Bokobá hay menos hogares en pobreza monetaria que en Teya (figura 1). Estas cifras coinciden con lo publicado por el CONEVAL (2015).

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en encuesta directa.

Figura 1 Pobreza monetaria en las localidades rurales

En ambas localidades el ingreso laboral contribuye con más del 80% al ingreso familiar, las transferencias gubernamentales aportan cerca del 10%, y el porcentaje restante otras fuentes. En la tabla 1 se observa que en las dos localidades los integrantes hombres son los que tienen mayor participación laboral, en comparación con las mujeres. Esto es similar a lo expuesto por De Pablo et al. (2017) y Ojeda, Mul y Saavedra (2019). En la tabla también se puede ver que el doble de madres en Bokobá se emplea, en comparación con las de Teya, por lo que en esta localidad una gran cantidad de mujeres no tiene autonomía económica. Las madres-esposas que no se emplean en ambas localidades señalaron que no lo hacen porque son las responsables del hogar, tienen hijos pequeños que cuidar, a sus esposos no les agrada la idea de que se empleen, entre otras razones que convergen en constructos de género. Asimismo, indicaron que en el poblado no hay guarderías; antes había y les era muy útil. Clara, de 31 años, oriunda de Bokobá, recalcó, “pero ahora, sí, es cierto, te pagan, pero era mejor cuando estaba la guardería”.

Tabla 1 Características del empleo de los integrantes de los hogares en Bokobá y Teya

| Integrantes | Empleo (%) | Tipo de empleo | Ingreso laboral promedio (%) | |||||

| Asalariado (%) | Autoempleo (%) | |||||||

| Bokobá | Teya | Bokobá | Teya | Bokobá | Teya | Bokobá | Teya | |

| Padres-esposos | 84 | 83 | 76 | 76 | 24 | 24 | 64,347 | 58,259 |

| Madres-esposas | 66 | 34 | 62 | 65 | 38 | 35 | 41,473 | 40,020 |

| Hijas | 35 | 37 | 87 | 74 | 13 | 26 | 53,828 | 46,390 |

| Hijos | 22 | 29 | 100 | 89 | 0 | 11 | 58,823 | 64,157 |

| Yernos | 100 | 100 | 100 | 86 | 0 | 14 | 64,500 | 65,974 |

| Nueras | - | 43 | - | 67 | - | 33 | - | 30,960 |

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en encuesta directa.

Nota: Los hijos e hijas son los que habitan en el hogar materno-paternal.

El porcentaje de participación de los descendientes es menor que el de los demás integrantes de la familia, debido a la edad de las personas (quince años o más) que se consideró como población ocupada en los empleos, lo cual se intersecta con la participación escolar en la preparatoria (el 95% de los jóvenes en Bokobá y el 80% en Teya) y demás niveles de instrucción que siguen.

En la tabla también se observa que la mayoría de los empleos en que laboran tanto hombres como mujeres son como asalariados. Esto difiere, en parte, de lo señalado por Ojeda et al. (2019), quienes hallaron que para el estado de Yucatán las mujeres se autoemplean en mayor proporción que los hombres. Por su parte, la diferencia en ingresos entre hombres y mujeres, evidenciada en la tabla, se debe al menor tiempo que ellas dedican a los empleos por realizar el trabajo doméstico no remunerado en sus hogares. Lo hallado coincide con lo registrado por Piazze (2009) y Piras (2006). En ambas localidades, la mujer destina más del 90% del total de horas que se necesitan para las actividades no remuneradas de la casa a la semana.

Las características analizadas en la tabla evidencian la carencia de capacidades humanas en las mujeres, principalmente las madres en comparación con los padres, que derivan de la falta de libertades instrumentales relacionadas con los servicios económicos y las oportunidades sociales que las políticas públicas deben fomentar para brindar a la mujer las oportunidades necesarias para contrarrestar el aspecto cultural relacionado con el género que la constriñe al espacio privado y quebranta su capacidad de agencia, su capacidad de recreación, su capacidad de razón práctica, su capacidad de asociación, algunas veces su capacidad de integridad física y, en general, su capacidad para lograr lo que desea.

En ambas localidades se halló que, ante una ruptura matrimonial, la mujer que no se emplea es más propensa a la pobreza real, debido a que el esposo es el proveedor de los recursos económicos y el que ha fomentado sus propias capacidades humanas. Para la mujer encontrar empleo, sobre todo con una remuneración equiparable a la del hombre, cuando ha sido ama de casa por años y tiene aún hijos en edad escolar, es muy difícil, debido al casi nulo desarrollo de sus capacidades humanas, al ser la que cuida de los demás miembros del hogar en la mejora de sus capacidades. Por ello muchas mujeres, sobre todo en Teya, optan por no separarse, aunque no estén del todo conformes con su matrimonio, incluso aunque el esposo las violente de diversas formas.

La sujeción de las mujeres a sus esposos cuando estas no se emplean es mucho mayor que la de las que se emplean, lo que deriva en una constante pobreza por capacidades, pero también monetaria, al no tener ingresos propios. En el testimonio de una mujer de Teya que desde que se casó no se emplea se puede percibir que las inequidades de género en el transcurso de su matrimonio han oprimido el desarrollo de sus capacidades humanas y, sobre todo, la ha mantenido en constante pobreza monetaria, lo que coarta su libertad de agencia y, por ende, el impulso de sus capacidades fundamentales a que, como persona, tiene derecho.

Desde el matrimonio mi esposo no me deja trabajar fuera de casa, no le gusta que salga a convivir socialmente, no le gusta ni que visite a mi mamá, tengo que pedirle permiso, decirle qué hago, dónde estoy. Hace poco quise estudiar la preparatoria, pero me dijo que no, guardó mis documentos para que no pueda inscribirme. Él tampoco tenía la prepa, hace poco lo estudió, pero a mí me lo prohibió. Me da poco dinero para los gastos de la casa, tengo que ver cómo hacerle para que alcance. Si quiero comprar algo para mí o para mis hijas, tengo que pedirle dinero, a veces está de buenas y lo da sin más (Fabiana, 35 años).

Contribución del empleo de la mujer a la reducción de la pobreza real en sus hogares

La contribución monetaria proveniente de los empleos es quizás la aportación más visible que las mujeres integradas a los trabajos remunerados realizan a sus hogares. Es la principal razón que las mujeres de ambas localidades expresaron para emplearse, ya que, independientemente de los indicadores que establecen los organismos nacionales e internacionales para catalogar los hogares según su condición de pobreza, en las dos localidades se encontró que los requerimientos monetarios de los hogares, sean pobres o no, para la funcionalidad de las capacidades humanas de sus integrantes requieren mayores ingresos a los que se establece para clasificarlos.

No obstante, al tipificar los hogares por el método de líneas de pobreza y estimar el aporte monetario promedio de las mujeres se observa una tendencia progresiva e inversa entre el aporte y el nivel de pobreza (figura 2), lo que hace conjeturar que el ingreso de la mujer contribuye a disminuir la pobreza monetaria de su hogar, e incluso a erradicarla, y evidencia la importancia de su ingreso económico para que en el hogar no exista pobreza monetaria. Esto es coincidente con hallazgos previos en Abramo (2004), Piras (2006), Montaño y Milosavljevic (2010), Ballara et al. (2010) y Pagés y Piras (2010).

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en encuesta directa.

Figura 2 Aporte laboral promedio femenino según situación de pobreza en los hogares

En cuanto a la incidencia de pobreza según el aporte laboral de las mujeres en sus hogares, en la tabla 2 se corrobora la tendencia de la figura 2, pero solo cuando la mujer aporta hasta el 50% de su ingreso laboral al ingreso familiar. El porcentaje de incidencia de hogares no pobres cuando la mujer contribuye con su ingreso laboral con más del 75% al total del ingreso familiar (menos del 4% de los hogares en Bokobá y menos del 10% en Teya) es parecido al porcentaje cuando la mujer no contribuye con ingreso monetario derivado del empleo. Esto evidencia que, en ambas localidades, algunos hogares (13% en Bokobá y 40% en Teya) necesitan más de un ingreso laboral para que sus integrantes no estén en pobreza monetaria. De allí la importancia del ingreso por trabajo productivo de la mujer en conjunción con el del hombre. Lo encontrado coincide con lo que expresan Piras (2006), Espino (2011) y Rodríguez y Muñoz (2015).

Tabla 2 Aporte laboral de las mujeres e incidencia de pobreza en los hogares

| Tipología según aporte laboral | Pobreza extrema (%) | Pobreza moderada (%) | No pobre (%) | |||

| Bokobá | Teya | Bokobá | Teya | Bokobá | Teya | |

| Sin contribución | 7 | 5 | 43 | 68 | 50 | 27 |

| Menor de 25% | 0 | 0 | 25 | 20 | 75 | 80 |

| Entre 25% y 50% | 0 | 0 | 13 | 21 | 87 | 79 |

| Entre 50% y 75% | 0 | 0 | 22 | 38 | 78 | 63 |

| Mayor de 75% | 0 | 0 | 50 | 71 | 50 | 29 |

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en encuesta directa.

El que en los hogares con dos ingresos laborales, el del esposo y el de la esposa, no se tenga una incidencia de pobreza nula (hogares no pobres) se debe a los limitados ingresos, sobre todo de la esposa, que se emplea usualmente un máximo de dos días a la semana como trabajadora doméstica remunerada, o se dedica a la venta de alimentos en su localidad. Este tipo de actividades remuneradas le proporciona ingresos adicionales al de su esposo, cuyo ingreso no es suficiente para satisfacer las necesidades de su familia, motivo por el cual ella trabaja de forma remunerada; pero, como debe compaginar el empleo y las actividades no remuneradas del hogar, elige la actividad laboral que se lo permita. Esto coincide con lo que publica Abramo (2004).

En las dos localidades de estudio se halló que los ingresos familiares se asignan de dos maneras: primero, para los gastos denominados del hogar, primordialmente se ocupan para sufragar el consumo alimentario de los miembros del hogar y otros gastos no alimentarios que benefician a toda la familia; segundo, para los gastos individuales de los integrantes de la familia que generan los ingresos. En ambas localidades, los padres designan alrededor del 50% de sus ingresos laborales al gasto común del hogar, las madres-esposas asignan en promedio el 31% en Bokobá y el 21% en Teya.

La contrastante diferencia de los aportes laborales entre los padres y madres a la bolsa común del hogar se debe a que al padre-esposo se le considera el proveedor económico del hogar. Está percepción social relacionada con los constructos de género también ocasiona que la gran mayoría de ellos, una vez otorgado el gasto para la casa, el dinero restante, después de los gastos que conlleva su empleo, lo ocupen para su disfrute personal. No así las madres-esposas, quienes, después de los gastos para trasladarse a sus empleos, distribuyen la mayor parte del dinero restante en gastos comunes de los miembros de su familia; pero, a diferencia de los denominados “gastos del hogar” que se ocupan en su mayoría en la alimentación, estos se asignan a gastos relacionados con salud, educación, prendas de vestir, cuidado personal y convivencia de los miembros del hogar.

En los hogares donde las madres-esposas no se emplean, además del enorme esfuerzo por administrar la limitada bolsa común de dinero que sus esposos les proveen, generalmente de forma semanal, cuando algún miembro requiere un gasto extra, por ejemplo en educación, deben ingeniárselas para sufragar los costos, muchas veces a expensas de su propia alimentación o sus necesidades básicas, por lo que en dichos hogares es la mujer quien tiende a experimentar pobreza con mayor intensidad. Esta afirmación coincide con lo señalado por Ballara et al. (2010). Este efecto es similar cuando la mujer interrumpe su participación en el empleo por maternidad u otra situación relacionada con sus roles de género. Al respecto, se hallaron narrativas parecidas en el discurso de una mujer de Bokobá.

Los seis meses que no trabajé en que nació mi hijo, sí lo vi difícil, porque le digo -para comer sí hay, pero para más ya no-. Que se necesitan cosas de la escuela de mi otro hijo, cosas para el bebé, nunca dijo él -no hay-, pero tenía el dinero exacto, si quería comprar algo para mí tenía que abstenerme, porque el dinero estaba exacto y pudiera surgir algo que necesiten los niños. Si enfermaban, era más gasto, visitas al médico, medicinas y no había más, me organizaba con los gastos (Clara, 31 años).

El ingreso laboral que la mujer aporta al hogar se vuelve imponderable cuando el del hombre es insuficiente para cubrir la alimentación familiar, como también indican Montaño y Milosavljevic (2010). En los hogares donde el aporte monetario del esposo alcanza a satisfacer las necesidades alimentarias del hogar, el ingreso que la mujer proporciona para el rubro de gastos en alimentación sirve para mejorar la calidad y la cantidad de los productos que consumen. Asimismo, la mujer con su ingreso laboral contribuye al patrimonio familiar, muchas veces sin tener la seguridad jurídica del predio. En Bokobá se hallaron varios relatos similares al de Fermina (64 años), que lo corroboran: “con mi trabajo en casas ajenas en Mérida, logré techar la parte de la cocina y le mandé a poner loza a este cuarto”. En Teya no se halló ninguna mujer con algún relato similar.

En ambas localidades se encontró que las mujeres con sus ingresos laborales han contribuido a la adquisición de bienes muebles en sus viviendas. Igualmente, en los hogares donde hay hijos e hijas ocupan su ingreso laboral principalmente para cubrir los gastos en educación y salud de sus descendientes. El relato de una mujer de Bokobá lo evidencia:

Con mi empleo alcancé mis cosas, que mi estufa, que mi refrigerador. Apoyo a mi hijo en lo que necesita en la secundaria, libretas, copias; y ahora que va entrar a la prepa, me tengo que fajar a trabajar para que no se quede rezagado, para que estudie (Graciela, 48 años).

En cuanto a la universidad, cuya oferta no existe en ninguna de las dos localidades, el aporte económico de las mujeres para cubrir los gastos que conlleva estudiar una licenciatura es sumamente importante, porque con ello contribuyen a que sus descendientes puedan acceder a empleos mejor remunerados, con lo cual erradicar la pobreza monetaria que pueda estar arraigada en sus hogares o aumentar su bienestar material. Lo encontrado es similar a lo que exponen Abramo (2004), Piras (2006) y Pagés y Piras (2010).

Visto desde el abordaje teórico de las capacidades humanas, la mujer con su ingreso laboral coadyuva al logro de las capacidades fundamentales de sus descendientes, sobre todo a las capacidades para tener salud física, y para tener sentidos, imaginación y pensamiento (en los términos planteados por Nussbaum). Asimismo, con el ingreso que la mujer devenga de su empleo contribuye a su independencia monetaria, que a su vez coadyuva al logro y el funcionamiento de sus capacidades, principalmente a la capacidad para lograr lo que quiera alcanzar y a la capacidad para ayudarse a sí misma (en los términos planteados por Sen). La autonomía monetaria es el primer y gran detonador de los demás efectos positivos de la participación laboral femenina, al contribuir a la realización personal, al empoderamiento y al fortalecimiento de la agencia y la voz de las mujeres. Lo hallado es similar a lo encontrado por Alamilla y Trucios (2019), y coincide en parte con lo publicado por Ballara et al. (2010) y Rodríguez (2014); la diferencia radica en que estos no mencionan que son beneficios directos del ingreso laboral, y no incluyen la agencia y la voz de las mujeres.

En ambas localidades, pero en su mayoría en Bokobá, las mujeres que tienen empleo o que se emplearon por varios años, independientemente de sus edades y tipos de empleos, en sus expresiones manifestaron mayor seguridad y fortaleza en el transcurso de las entrevistas. Expresaron que tener su propio dinero les ha posibilitado opinar y dialogar con sus esposos, porque ellos ven que contribuyen a los gastos de la casa; además, aseguran que sumado al hecho de tener ingresos propios, tener la libertad de gastar el dinero que obtienen de su empleo de la forma que decidan las hace sentir bien consigo mismas, al sentirse autosuficientes al igual que sus esposos. En su mayoría expusieron sentirse libres de tomar decisiones relacionadas con su persona. Incluso se identificaron comentarios que responden al fortalecimiento de su capacidad para tener razón práctica en los términos planteados por Nussbaum (2002); es decir, tener la capacidad para discernir lo bueno y reflexionar. Esto se observa en el relato de una mujer de Bokobá.

Aunque mi mamá siempre trabajó en Mérida, mi papá nunca ha ayudado en los quehaceres de la casa, es muy machista, eso está mal. En cambio mi esposo, como trabajo en la fábrica, cuida al niño y nos coordinamos con lo que hay que hacer en la casa. Cuando veo a otras mujeres que sus maridos les exigen, dame mi comida, pienso -y ellos por qué no lo hacen-. Las mujeres deben trabajar, no quedarse en sus casas a esperar que sus esposos les resuelvan la vida (Rosario, 24 años).

El ingreso laboral no es el único resultado de la inmersión laboral, ya que el que la mujer se emplee ocasiona su ausencia en el hogar y fortalece su capacidad de agencia y voz, lo que propicia cambios en la organización familiar y contribuye a la anulación de las normas sociales de género, como también se puede observar en el testimonio anterior y en el de Ángela de Teya (23 años): “Cuando me voy a trabajar, mi esposo hace las labores domésticas, está bien que los hombres ayuden en la casa, porque a veces la mujer se cansa”. También aquí la mujer demuestra su capacidad de reflexión y se puede conjeturar que el que su esposo realice actividades domésticas en el hogar aumenta sus posibilidades de desarrollar la capacidad de recreación. No obstante, en ambas localidades, se emplee o no la mujer, ella sigue dedicando más tiempo a las tareas no remuneradas del hogar en comparación con el hombre.

La red de amistad por la socialización en sus centros laborales, y las influencias culturales externas al hogar al participar en una actividad remunerada que pertenece al ámbito público, incrementan la capacidad fundamental de asociación de las mujeres y maximizan los demás aportes intangibles del empleo femenino. En su conjunto, los efectos positivos del empleo de la mujer son una herramienta fundamental para que la balanza de poder sostenida por el patriarcado que la somete se incline poco o mucho a su favor, aunque sin equilibrarla, al contribuir a minimizar o erradicar las privaciones que emanan de la discriminación que influye en la pobreza monetaria y por capacidades humanas. Esto es coincidente con lo expuesto por Sen (2000) y Nussbaum (2002).

En ambas localidades se hallaron hogares donde, a pesar de que la mujer se emplea, el esposo la violenta psicológica y físicamente. Pero también se tiene evidencia de que el hecho de que ella esté empleada contribuye en su decisión de separación y es vital para disminuir las posibilidades de que, sobre todo ella, pero también sus descendientes, estén en pobreza monetaria extrema y de que experimenten alguna carencia en sus capacidades fundamentales por la separación matrimonial.

En el siguiente relato una mujer de Teya que por años resistió violencia psicológica, sexual y física por parte de su esposo narró que el tener empleo impidió que regresara con su maltratador, a pesar de que muchas veces le solicitó que regresara. Por lo anterior se podría deducir que el empleo de la mujer contribuye a su capacidad para proteger su integridad física. Lo citado es similar a lo publicado por la CEPAL (2004).

Mi esposo me violentaba, me celaba mucho, no me dejaba trabajar, pero trabajaba por días en Mérida, porque a veces no me daba el gasto para la casa, algo no le parecía…, me tiraba la comida. Sufrí mucho, me obligaba a tener relaciones, pasé golpes, insultos, me trataba de lo peor. Gracias al ahorro que tenía por el ingreso de mi trabajo, decidí dejarlo. Una compañera que también trabajaba limpiando casas me apoyó, me escuchaba, me aconsejaba y al dejar a mi esposo estuvimos unos días en su casa. Gracias a que tenía empleo no nos la pasamos mal entre mis hijos y yo. Además, aunque mi esposo me insistió e incluso suplicó para que regresara con él, no lo hice (Luisa, 38 años).

Conclusiones

En las dos localidades aún existe pobreza monetaria, lo que impide a la mayoría de las familias disponer de una herramienta para eliminar las carencias de capacidades fundamentales o poner en funcionamiento las capacidades que puedan tener sus integrantes. En su mayoría, las mujeres de Teya, en comparación con las de Bokobá, son las que tienen mayores carencias en sus capacidades, sobre todo en la capacidad para tener empleo y en las ventajas que se derivan de ello. En ambas localidades, el que por años se haya excluido a la mujer de su derecho a la propiedad ha limitado su capacidad para tener tierras y los efectos multiplicadores que conlleva esta capacidad fundamental.

El ingreso que las mujeres de Bokobá perciben de su empleo representa alrededor de un tercio del ingreso total familiar, y en Teya cerca de un cuarto. No obstante que el aporte laboral no es equiparable al de los hombres, en ambas localidades las mujeres contribuyen al menor porcentaje de incidencia de pobreza en sus hogares y, al destinar gran parte de sus ingresos laborales e incluso su totalidad a la educación, alimentación y salud de los demás miembros del hogar, sobre todo de hijos e hijas, sus aportes económicos irrumpen contra la pobreza monetaria transgeneracional, al aumentar las capacidades fundamentales de sus descendientes, principalmente la salud física y la capacidad para tener sentidos, imaginación y pensamiento.

El ingreso laboral, la ausencia en el hogar por estar en el centro de trabajo, la red de amistad por la socialización en los centros laborales, y las influencias culturales externas al hogar al participar en las actividades remuneradas, son productos de la participación laboral que coadyuvan en gran medida a fortalecer las capacidades fundamentales de todo ser humano. De allí la importancia de brindar a todas las mujeres las oportunidades de emplearse formalmente en trabajos remunerados no precarios, erradicando los obstáculos que se lo impiden, generalmente asociados a las normas sociales de género.

El que la mujer se emplee contribuye a su autonomía monetaria, a su agencia y al fortalecimiento de su voz; en suma, coadyuva a su realización personal, con lo cual incrementa dos capacidades que Sen (2000) señala: su capacidad para ayudarse a sí misma y la libertad para lograr lo que quiera alcanzar. Entre las capacidades que la mujer fortalece al emplearse están también las dos que Nussbaum (2012) considera principales, la capacidad de razón práctica y la de asociación, que a su vez robustecen la agencia, la voz y el empoderamiento de la mujer, que, en caso de ser víctima de violencia intrafamiliar, coadyuva a su capacidad para tener integridad física, al brindarle la opción de tener protección en caso de querer poner fin a su situación. Esto es importante al ofrecer una visión sistémica de la violencia de género, pues indica que la política pública en esta materia no debe enfocarse solo en los mecanismos directos para prevenir la violencia, sino también en las condiciones de vida material y laboral de las mujeres, que indirectamente pueden reducir su vulnerabilidad ante dichas situaciones de violencia.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)