Introducción

Este trabajo es parte del proyecto y línea de investigación de comunicación de la ciencia. Algunas de las investigaciones recientes son: “Diagnóstico de la comunicación de la ciencia en el momento de la post-pandemia del Covid-19. Análisis de los organismos estatales a partir de sus páginas web”; “La comunicación de la ciencia en la pandemia Covid-19 y sus divulgadores”, el libro “La comunicación de la ciencia. Miradas interdisciplinarias con responsabilidad social”, así como los proyectos presentados en el grupo de investigación de “Comunicación de la Ciencia” de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC)1.

Tanto en lo teórico, como en lo práctico, se han realizado diversas investigaciones científicas para el día de hoy tener en construcción a la “Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación de la Ciencia: Divulgación, Difusión y Apropiación Social”, con los dos fundamentos científicos esenciales de la educación y la comunicación. Para lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se necesita el ejercicio de la comunicación de la ciencia para responder a la diversidad de agendas temáticas globales, nacionales y locales.

Precisamente, existe consenso en lo antes mencionado, así que se debe evitar lo que se indica:

Sabemos que los datos ya masificados y analizados desde la sociedad industrial han dado paso a una información dinámica y de fácil acceso, en donde parte de esta información ha respondido superficialmente a problemáticas complejas de esta postmodernidad, con una mirada anacrónica, sin pertinencia y anclada en vestigios industrializados en cadenas simbólicas. (Garrido Quintanilla, 2021, p. 4324)

La comunicación científica busca la apropiación social y, para lograrlo, es necesario que se realice con las competencias de formación de quienes la realizan; es decir, no sólo se requiere información especializada en cada área del conocimiento; para comunicar (difundir y divulgar) y educar, es necesario logar un aprendizaje significativo para la vida cotidiana de cada ser humano y en el entorno de cada mexicano.

El proceso de comunicación de la ciencia tiene los pilares de la educación y la comunicación, sin ellos es imposible lograr la incidencia de la apropiación social, ya sea en actividades analógicas: experimentos, talleres, concursos, clubes de ciencia, obras de teatro, televisión abierta/periodismo científico, radio abierta/periodismo científico, cine/documental, periódico/periodismo científico, comics, canciones, cursos, seminarios, etc. Así como en las digitales como las páginas “web”, blog, Facebook, X, Instagram, Tik-tok, YouTube, Twitch, videojuegos, Spotify, conferencias y teatro, mediados por las TIC, etc.

El comunicador de la ciencia es el encargado de transformar el lenguaje técnico de la ciencia a través de textos comprensibles para todo receptor, por lo que se busca la transmisión del conocimiento a partir de explicar procesos o conceptos científicos; construir una comunicación y no sólo una transmisión de la información.

De allí que, en la formación del divulgador, se hace necesaria la comprensión de la evolución de los modelos educativos, “la concreción de los paradigmas educativos que una institución profesa y que sirve de referencia para todas las funciones que cumple (docencia, investigación, extensión, vinculación y servicios), a fin de hacer realidad su proyecto educativo” (Tünnerman, 2008, p. 15). Este pilar es fundamental en la formación del divulgador de la ciencia; entender la evolución histórica del proceso educativo institucionalizado y no institucionalizado.

Todos y todas deben conocer y adoptar el modelo, y este debe materializarse en la dinámica de las instituciones educativas, que han de asumir las orientaciones del modelo al punto que se vean reflejadas en unas estrategias de enseñanza ajustadas a las diferentes realidades y prácticas. Para que el objetivo de adopción universal del modelo dentro del sistema tenga éxito, el modelo debe ser construido de manera colaborativa y continua y, a la vez, ha de ser suficientemente abierto y flexible. (Organización de Estados Iberoamericanos, 2021, p. 8)

Es importante construir un modelo para la comunicación de la ciencia con base en diversos elementos fundamentales: las necesidades de aprendizaje significativo de los temas; los diversos grupos formales de preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior y posgrado; las comunidades rurales marginadas, las comunidades urbanas marginadas; para los grupos con algún tipo de discapacidad; grupos con y sin conectividad digital, etc.

Tünermann (2008) encuentra que en los modelos educativos se concentran las teorías pedagógicas que sirven de fundamento para estructurar y sistematizar los procesos para lograr los objetivos y que requieren modificarse para ajustarse a las necesidades sociales y posibilidades. En el pilar educativo de la comunicación de la ciencia se deben conocer los diversos modelos para identificarlos en actividades y aprender las características del más vigente; por la edad de los divulgadores, más del 70% fue educado con el modelo tradicional, actualmente es el menos recomendado para la apropiación social como lo afirma Acevedo Blanco:

El profesor asume el poder y la autoridad como transmisor esencial del conocimiento, quien exige disciplina y obediencia, destacándose una imagen impositiva, coercitiva, paternalista, autoritaria que ha trascendido más allá de un siglo y subsiste hoy en día. Este modelo viene dado por los conocimientos y valores acumulados por la sociedad y las ciencias, como verdades acabadas, lo cual aparece divorciado de las experiencias y realidades del alumno y su contexto. (2018, p. 57)

Este modelo tradicional, no recomendable, todavía se emplea para las actividades analógicas y digitales de comunicación de la ciencia, su fundamento es la transmisión formal de la información, la memorización y el proceso mecánico. En este proceso hay criterios e indicadores que se aplicaron por décadas en el siglo pasado; pero, hoy han quedado obsoletos. En términos conocidos coloquialmente, es el modelo basado en la memorización y evaluación a través de exámenes de pregunta y respuesta.

El siguiente modelo que se puede identificar en los procesos educativos y de manera práctica en la comunicación de la ciencia es el conductista, cuya idea principal “es que el ser humano está determinado por su entorno y que la única manera de entender su comportamiento es a través del estudio de sus conductas observables” (Viñoles, 2013, p. 13), en el cual se trabaja a través de las recompensas; muy empleado en la educación de las familias mexicanas.

Es la recompensa y gratificación del proceso; en este modelo está en duda el interés por la apropiación del conocimiento. Esta forma conductual se visibiliza a través de la recompensa que puede ir desde un premio hasta un regalo. Aún cuando sí se presenta una apropiación del conocimiento, está sujeta al estímulo práctico y real, el cual no siempre se puede tener en las actividades de comunicación de la ciencia analógicas y digitales.

En la formación educativa del divulgador es fundamental el desarrollo de competencias educativas, el modelo más actual es el constructivista en el cual se considera que:

El aprendizaje es una construcción idiosincrásica: es decir, está condicionado por el conjunto de características físicas, sociales, culturales, incluso económicas y políticas del sujeto que aprende. Condicionamientos que también son válidos para quien enseña y su forma de hacerlo. Si la persona que enseña parte de la idea de que es poseedor del conocimiento que va a transmitir a los estudiantes, probablemente usará metodologías tradicionales que implican un proceso pasivo de aprendizaje, con los estudiantes en la postura de receptores del conocimiento. (Ortiz Granja, 2015, p. 93)

Identificamos en la educación formal que todavía existe el modelo tradicional y el conductista; en la teoría, y no tanto en la práctica, se presenta más el modelo constructivista. A ello debemos de sumar el cambio en el contexto, analógico antes de la pandemia del Covid-19, y luego con una mediación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); por la pandemia en la comunicación de la ciencia también hubo transformaciones en sus diferentes conceptos que se interrelacionan, se correlacionan y se aplican.

Se suma la complejidad debido a la existencia de polarizaciones entre quienes tienen acceso a los procesos digitales, frente a los indigentes mediáticos y tecnológicos. Las competencias comunicativas son el otro pilar fundamental de la y el divulgador de la ciencia, conocimientos que se traducen en el ejercicio práctico de texto, audio, imagen fija, imagen en movimiento, etc.; lo más reciente, los productos transmedia.

Junto al grupo de los divulgadores, agregamos que hoy la comunicación de la ciencia es un indicador para pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), en todas las áreas del conocimiento. Además de un requisito para estar en el SNI, es un compromiso para lograr construir una sociedad de la información y pasar a la sociedad del conocimiento.

Con esto se ubica la necesidad de formación en las competencias de los dos pilares: la educación y la comunicación, y no sólo focalizar la formación, estrategias y esfuerzos en el conocimiento de un tema. El objetivo es la apropiación social del conocimiento de todos los grupos sociales, desde quienes tienen un alto grado de escolaridad, hasta quienes no han logrado la educación básica.

Aún se tienen discusiones académicas estériles para definir términos relacionados como los siguientes: divulgación de la ciencia, educación no formal en ciencia, popularización de la ciencia, alfabetización científica, comunicación pública de la ciencia, democratización de la ciencia, apropiación social del conocimiento científico, acceso universal al conocimiento, vocaciones científicas. Lo importante es determinar los objetivos propios de esta educación en la comunicación de la ciencia que generalmente no es institucionalizada, tanto en los espacios analógicos como en las mediaciones tecnológicas.

La comunicación pública de la ciencia es una responsabilidad social que no excluye la realización de productos y actividades concretas orientadas a divulgar ciertos conocimientos o procesos en particular; pero, debe tender a objetivos más amplios, que incluyan proyectos encaminados a construir una cultura científica de planeación social y prevención de riesgos, que contribuyan a incorporar efectivamente el conocimiento científico a la práctica cotidiana y al quehacer colectivo, llegar a una sociedad de la información y pasar a la sociedad del conocimiento. (Navarro Zamora, 2019, p. 13)

Con relación a la comunicación, también es necesario conocer las diversas teorías, desde el filósofo Aristóteles con el proceso comunicativo de emisor-mensaje y receptor, hasta la de Manuel Martín Serrano con una Teoría General de la Comunicación (Navarro Zamora y de Lara Bashulto, 2007), quien señala que la comunicación estudia la capacidad que poseen algunos seres vivos de relacionarse con otros seres vivos intercambiando información. En su trabajo, el autor establece los actores de la comunicación sin caer en el antropocentrismo, explica las aptitudes (capacidades) y actitudes (disposición) necesarias para comunicar.

Manuel Martín Serrano propone la necesidad de un estudio dialéctico de los fenómenos y las prácticas desde el enfoque “idealista cultural” y desde el enfoque biologista, considera a la comunicación vista desde un planteamiento sistémico. Explica la génesis de las expresiones y de las representaciones comunicativas; de manera adicional, plantea las formas posibles de interacción entre los seres vivos, la tipología de comportamientos, de actos, de prácticas efectivas y expresivas.

De lo anterior, se deben considerar las grandes apuestas comunicativas como la funcionalista, neo-funcionalista, estructuralista y marxista. Desde estas teorías se determinan los procesos comunicativos acordes a los objetivos, públicos, dimensiones, etc. No sólo es comunicar; es determinar a través de cuál mirada teórica se procede a comunicar la ciencia; es decir, la apropiación social de un conocimiento científico como puede ser una Ley de Newton, el tema de la democracia, la prevención de la drogadicción, etc., se dan a través de la elección del modelo educativo y de la teoría comunicativa, esto resulta necesario en la sociedad, ya que:

Un sistema científico que busca su desarrollo y consolidación no puede actuar aislado de una sociedad con carencias de conocimiento sobre cómo la ciencia impacta su vida cotidiana y/o ayuda a la solución de sus múltiples problemas en procesos de aprendizaje colectivo, para llegar a un producto de investigación exitoso, siempre debe existir retroalimentación de los usuarios potenciales, por lo que los canales de comunicación deben ser abiertos. (Bernardino López, et al, 2018, p. 619)

De allí que, para la formación del comunicador científico en la sociedad actual en donde hay un avance importante de la tecnología, se hace necesario incorporar la Inteligencia Artificial (IA) en la elaboración de los programas educativos con contenidos textuales, dibujos, contenidos animados, etc.; por ejemplo, el ChatGPT que es una aplicación muy conocida e incipiente. Existen otras que pueden apoyar la comunicación de la ciencia como las siguientes: Socialbakers/Emplifi y Brandwatch para la gestión de perfiles en redes sociales y conectar con los usuarios; Midjourney y DALL-E 2 para la generación de las imágenes; Piper Lab, Bertie y Taboola para la construcción de contenidos; SEO para la automatización de los contenidos, y las que van surgiendo día con día.

Luego de la pandemia del Covid-19, también se deberá incluir en la formación del comunicador de la ciencia los elementos de las mediaciones tecnológicas, tanto en lo educativo, como en lo comunicativo. El objetivo es que las TIC reduzcan las brechas y no las profundicen más; estamos con una sociedad del conocimiento frente a grupos excluidos. “La capacidad de generar desinformación a gran escala y atentar contra los derechos establecidos científicamente es un riesgo existencial para la humanidad”, observó el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco], 2022, p. 5)

En el ámbito legal, para el ejercicio de la comunicación como actividad profesional no se requiere una cédula profesional; en México, el único antecedente que se tenía era la licencia de locutor o locutora para ejercer en la radio y televisión, la cual ya no se solicita en la actualidad con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Método

En la presente investigación científica, el objetivo fue ubicar las necesidades de formación de competencias educativas y comunicativas para las y los comunicadores de la ciencia. La metodología fue cuantitativa, es un diagnóstico con un alcance descriptivo, a través de la aplicación de un cuestionario.

El envío del cuestionario fue con base en el siguiente proceso: se ubicaron los correos y las redes sociales de los divulgadores de la ciencia; luego se mandó el cuestionario de manera directa, se enviaron a 300 divulgadores de la ciencia en México, quienes han sido ubicados en las diferentes organizaciones de los consejos locales de investigación de cada entidad federativa, así como en los diversos eventos que se realizan en torno al tema.

De los 300 cuestionarios, se obtuvieron 115 respuestas de divulgadores, en promedio cuatro divulgadoras y divulgadores de la ciencia por entidad federativa; esto con el objetivo de ubicar las necesidades en torno a la formación educativa como uno de los pilares de la comunicación de la ciencia.

Para responder el cuestionario, se dio el lapso de los meses de abril, mayo y junio del año 2023; las preguntas se centraron en los bloques ubicados en la tabla 1. Fue construido a partir de la diversidad de estudios que se han publicado tanto en revistas, capítulos de libros y libros, así como en el trabajo realizado por el grupo de Comunicación de la Ciencia de AMIC. La validación se dio con el pilotaje aplicado a 15 divulgadores con la validación de doctores, uno en educación y otro en comunicación. El objetivo fue conocer las áreas de oportunidad en los divulgadores; también se aplicaron preguntas abiertas sobre las necesidades de formación y actualización continua.

Tabla 1 Bloques, descriptores y variables en el cuestionario

| Bloques | Descriptores | Variables |

|---|---|---|

| Elementos educativos en la comunicación de la ciencia | Aplicación de elementos educativos en sus actividades de comunicación de la ciencia | Integración de elementos educativos para la comunicación de la ciencia |

| Perfil de formación recibida en torno a la educación | Tipo de Formación | Conferencias |

| Pláticas | ||

| Asesorías | ||

| Talleres | ||

| Promedio de tiempo enfocado a esta formación | Semanas | |

| Meses | ||

| Semestres | ||

| Años en los cuales se recibió dicha formación | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |

| Competencias en los modelos educativos | Teorías Educativas | Modelo tradicional |

| Modelo conductista | ||

| Modelo constructivista | ||

| Didáctica del modelo tradicional | Centrado en Contenidos transmitidos | |

| Atención al producto | ||

| Evaluación mediante exámenes | ||

| Didáctica del modelo Conductista | Presentación del estímulo | |

| Presentación de oportunidades | ||

| Práctica de la respuesta | ||

| Didáctica del modelo Constructivista | El aprendizaje colaborativo | |

| El aprendizaje significativo | ||

| El aprendizaje basado en problemas y en proyectos | ||

| La educación basada en competencias | ||

| Actividades de comunicación de la ciencia | Comunicación de la ciencia sin mediación tecnológica | Museos, ferias, muestras, semanas de ciencia, conferencias, ponencias, exposiciones, visitas guiadas, experimentos, talleres, concursos, clubes de ciencia, obras de teatro, televisión abierta/periodismo científico, radio abierta/periodismo científico, cine/documental, periódico/periodismo científico, comics, canciones, cursos, seminarios, etc. |

| Actividades de comunicación de la ciencia | Comunicación de la ciencia con mediación tecnológica | Páginas “web”, blog, Facebook, X, Instagram, Tik-Tok, YouTube, Twitch, videojuegos, Spotify, conferencias mediadas por las TIC, teatro mediado por las TIC, etc. |

| Formatos educativos para los divulgadores de la ciencia | Formato de capacitación | Presencial |

| Con mediación tecnológica | ||

| Digital | ||

| Sincrónico | ||

| Asincrónico | ||

| Frecuencia y horarios de capacitación | Horarios y días | Mañana, tarde, noche |

| Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos | ||

| Formación sobre las características de los públicos en comunicación de la ciencia | A partir de las edades, niveles académicos, características, etc. | Primera infancia |

| Primaria | ||

| Secundaria | ||

| Media Superior | ||

| Superior | ||

| Sociedad en general | ||

| Grupos marginales | ||

| Grupos conectados y desconectados a las TIC |

Estos elementos servirán de base para la construcción de un diplomado nacional, con mediación tecnológica y a través de una plataforma virtual, que permita formar a los divulgadores de la ciencia en los dos pilares de la comunicación y educación. Estas variables fueron consideradas para quienes se dedican a este ámbito, no para otros grupos como los investigadores e investigadoras que tiene un interés de incursionar a partir de las normativas del Conahcyt.

Resultados

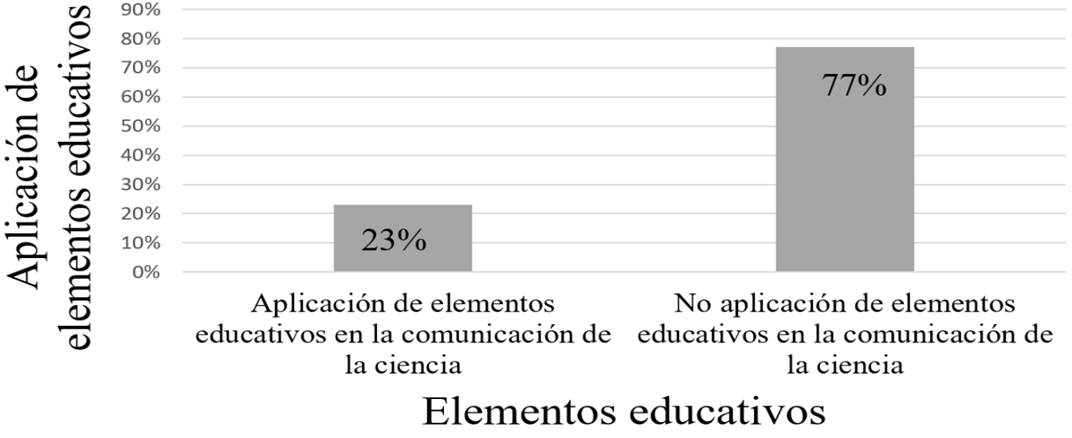

Interpretaciones de las respuestas de los divulgadores de la ciencia a partir de los cuestionarios respondidos. Los resultados de esta investigación tienen como objetivo aportar datos sobre la necesidad de formación en la teoría educativa para el ejercicio de la comunicación de la ciencia, en lo analógico y en el proceso digital, construir y gestionar su conocimiento principalmente en el elemento educativo como se ubica en la Figura 1, en la cual se visibiliza la ausencia de la educación en los procesos de divulgación.

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Aplicación de Elementos Educativos. Nota: Aplicación de elementos educativos en la comunicación de la ciencia.

Con base en la legislación de profesiones en México, establecido por la Secretaría de Educación Pública (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2023, https://www.gob.mx/sep), para ejercer las actividades de comunicación de la ciencia no se requiere de una formación específica; quien lo decida lo puede hacer, tanto para las actividades analógicas como digitales. De las 32 entidades federativas, sólo de 3 a 5 tienen organizaciones que agrupan a quienes ejercen esta actividad, algunas más desarrolladas que otras; aunque no se solicita un perfil de formación.

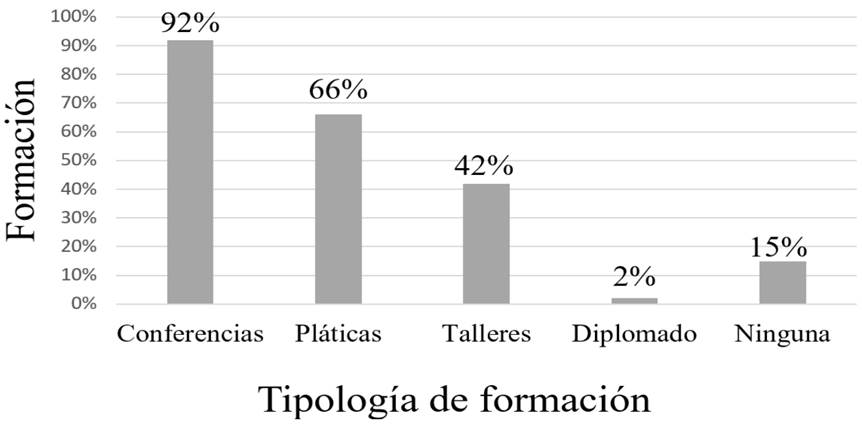

La imagen 2 refleja que fue difícil ubicar elementos pedagógicos en el proceso de comunicación de la ciencia de sus diversas actividades para quien no tiene esta formación. El enfoque educativo en la construcción de las actividades debe ser a partir de los objetivos planteados, no basta con tener conocimientos especializados sobre un área.

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Tipología de Formación Educativa. Nota: Tipología de formación en temas educativos para la comunicación de la ciencia.

En esta Figura 2, no suma el 100% porque los divulgadores de la ciencia podían contestar varias opciones. Refleja que sí han recibido contenidos sobre el tema educativo para el ejercicio de las actividades de la comunicación de la ciencia; sin embargo, se observa una formación mínima con relación a la necesidad; sobre todo, ante el desafío de lograr la apropiación social en grupos muy diversos.

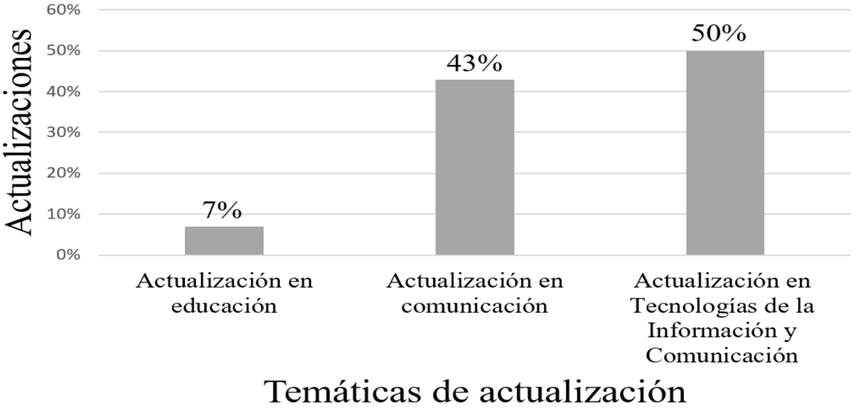

En el bloque de preguntas relacionadas con el tema, en la Figura 3, expresaron un interés para su formación; precisaron la inexistencia de ofertas que les permita un aprendizaje y actualización permanentes. Consideran muy básicas las conferencias, pláticas y talleres porque se sitúan para un público general y no para ellos.

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Temáticas de actualización. Nota. Temáticas de actualización recibidas en educación, en comunicación y en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Estos resultados son muy importantes; reflejan los temas focalizados por los divulgadores para su actualización y formación, aquí se visibiliza cierto grado de formación en comunicación y TIC, y un mínimo en educación. Hasta la actualidad, el imaginario para quien realiza actividades de divulgación de la ciencia se ubica en formarse en competencias comunicativas y en las tecnologías, y no en el proceso educativo de construcción que debe permear desde la idea básica hasta la evaluación.

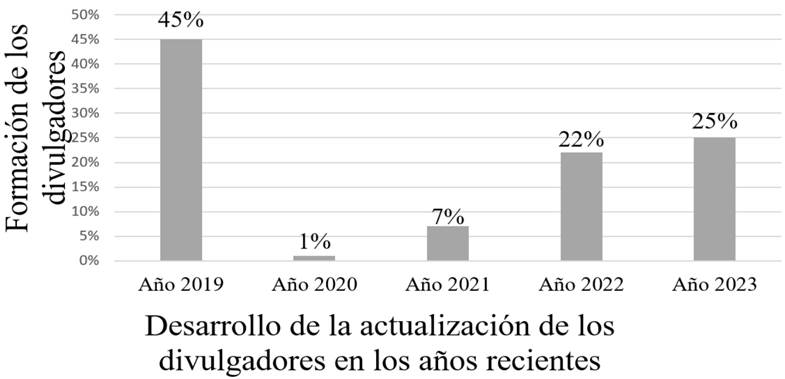

De las 115 personas que contestaron el cuestionario, menos del 20% tienen una licenciatura en comunicación, más del 65% una formación en ciencias exactas, un 3% en ciencias sociales y humanidades, el resto se ubica en el bachillerato. Más allá de posgrados, se ha ubicado la capacitación a través de talleres y diplomados específicos; principalmente, para quienes han ejercido esta actividad durante una trayectoria. Esto se relaciona con la imagen 4 siguiente, en torno a la actualización de la formación de los divulgadores.

Esta Figura 4 refleja las consecuencias del no seguimiento de los programas de formación, como resultado de la pandemia del Covid-19. El 2020, cuando era muy importante la comunicación de la ciencia por el tema de las vacunas, fue el año donde hubo menos actividades, durante los primeros meses del año 2023 se observa un repunte en la organización para la formación de los divulgadores.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Periódo de Actualización. Nota 4: Años recientes en los cuales han recibido actualización para ejercer esta actividad..

Lo que inició como una cuarentena por el Covid-19 se transformó en dos años, el 2020 y el 2021, periodo en el cual se suspendió la formación significativa a través de los diversos formatos. El año 2019 supera al resto y existe el imaginario de que en el año 2024 se dé una amplia oferta en la formación para los comunicadores de la ciencia, y por ende, en la construcción de la sociedad del conocimiento.

Podemos ejemplificar con la siguiente Figura 5 a través de los museos, los cuales siempre han estado en constante evolución. Con base en su desarrollo educomunicativo, se tiene la siguiente clasificación que hemos ubicado a través de elementos base de la interactividad: en la primera generación están los museos de nula interactividad, los contemplativos; en la segunda generación están aquellos que permiten cierto grado de interactividad, de manera directa o indirecta; en la tercera generación se promueve el enfoque educativo constructivista, y en la cuarta generación, la museografía se construye a partir de un proyecto educativo y de “real” comunicación con el usuario.

Fuente: Elaboración propia

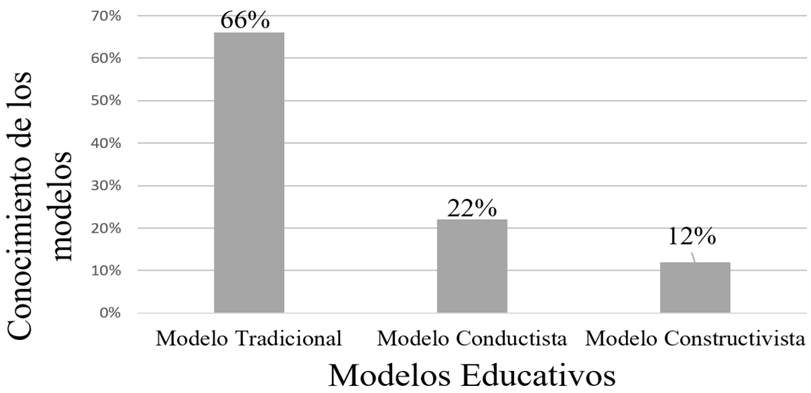

Figura 5. Conocimieto de los Modelos Educativos. Nota: Conocimiento de los modelos educativos.

La edad de los divulgadores, en promedio más del 70%, es superior a los 40 años, quienes en su educación básica fueron formados en el modelo pedagógico tradicional; por ende, es replicado en sus diversas actividades, tanto analógicas como digitales. Luego continúa el modelo conductista, el de acción y recompensa, para finalizar con el constructivista. Esta imagen también coincide con la información sobre su formación académica.

Estos son los tres modelos esenciales que debe conocer toda persona que realice actividades con incidencia educativa; en el caso de la comunicación de la ciencia reiteramos el tema como un pilar esencial para las actividades, no sólo para los divulgadores; a partir de la actual normativa como un requisito para quienes pertenecemos al SNI de Conahcyt. Se puede reiterar que en la educación media superior y superior de México tampoco se requiere, como requisito de contratación, una formación pedagógica para ejercer como docente; por ello, la solicitud de realizar actividades de comunicación de la ciencia ha sido un gran desafío para la mayoría de los investigadores.

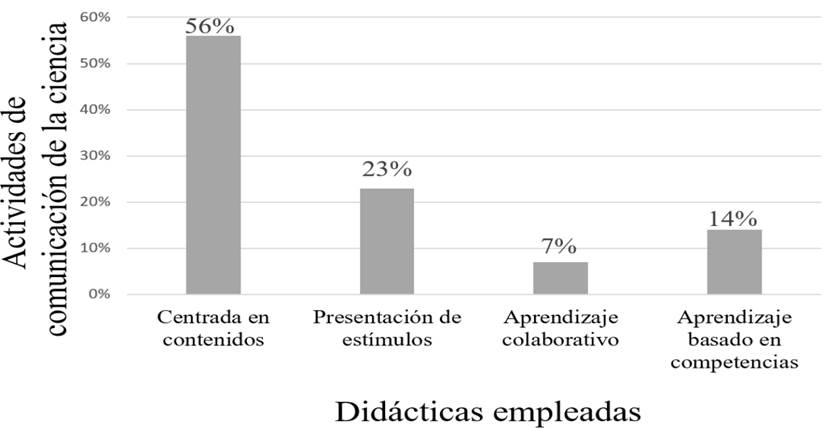

El incremento en la participación se dará cuando exista un aprendizaje significativo de las diversas áreas; por ejemplo, en temas emergentes como el cambio climático, la perspectiva de género, la sustentabilidad social, la marginación social, la salud mental, las adicciones, etc. En la Figura 6 también se ubica dicha deficiencia.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Didácticas Aplicadas. Nota: Principales didácticas utilizadas en sus actividades de los divulgadores de la ciencia.

A partir de estos resultados, se reconoce la carencia de competencias en formación educativa, reflejan la aplicación de una didáctica muy apegada al modelo tradicional y con un bajo porcentaje en el modelo constructivista. Mientras más se aplique el constructivismo, a través de actividades colaborativas, basados en competencias y con el objetivo de un aprendizaje significativo, se tendrá una mayor cantidad de horas de trabajo en la preparación, la realización del proceso y la evaluación de los resultados.

Estas son las temáticas fundamentales y esenciales para la formación de los divulgadores”. Se sugiere orientar la idea de otra forma para que quede claro que es una recomendación con base en los resultados. Por ejemplo, en la realidad de México y en el mundo, es el aprendizaje colaborativo y por competencias, tanto de manera presencial como mediado por las tecnologías, el que debe visibilizarse en toda actividad de comunicación de la ciencia.

De las respuestas sobre sus dinámicas de trabajo, de los divulgadores, reiteran la necesidad de que la formación sea en las tardes y noches de los días jueves y viernes en un formato inicial de diplomado que continúe con un posgrado, ya sea de especialidad o de maestría. También expresan la premisa de evitar el intrusismo, es decir, que no ejerza la actividad quien no esté formado en la comunicación y en la educación.

Conclusiones

Las aportaciones de los resultados de esta investigación suman a la generación de fundamentación teórica que incidirá en la comunicación de la ciencia y la apropiación social del conocimiento, en la comunicación de la ciencia. El presente estudio descriptivo se continuará con una metodología cualitativa con los divulgadores.

El incremento en la participación de las actividades de comunicación de la ciencia se dará cuando exista un aprendizaje significativo de las diversas áreas; por ejemplo, en temas emergentes como el cambio climático, la perspectiva de género, la sustentabilidad social, la marginación social, la salud mental, las adicciones, etc. El ser humano requiere información que se traduzca en conocimiento, más allá de grados académicos; ante los desafíos humanos actuales se necesitan conocimientos básicos suficientes en todas las áreas de la humanidad.

Con las respuestas de la metodología científica aplicada a través de un cuestionario, se reflejan las necesidades de formación de competencias educativas para los comunicadores de la ciencia, se requiere ofertar un programa, principalmente, para los divulgadores de la ciencia. Entre las temáticas más importantes están las siguientes: fundamentos educativos para la comunicación de la ciencia; institucionalizada y no institucionalizada; evolución histórica de la pedagogía en todo proceso de enseñanza aprendizaje, didácticas emergentes, etc.

A partir de la reflexión de los resultados es necesaria la formación en estrategias didácticas de cada uno de los modelos; reconocimiento de los elementos educativos específicos para cada una de las actividades de divulgación de la ciencia; las formas de evaluaciones inmediatas y mediatas de todo proceso para mejorar las actividades con base en los objetivos y en la diversidad de los grupos.

Correlacionar el pilar de la educación y las fortalezas de la comunicación, de las teorías de esta última para construir un proceso integrado, ya sea de manera presencial o a través de las mediaciones tecnológicas; sobre todo, cuando existe un interés y una necesidad en los procesos de comunicación de la ciencia y en la evaluación de la apropiación social de los grupos a quienes se dirigen. Retomar la Inteligencia Artificial (IA) como un apoyo para las diversas actividades de conocimiento y de construcción, así como el reconocimiento de los errores que todavía se tienen en la IA y construir en la diversidad de aplicaciones, no sólo en el ChatGTP.

Los resultados de esta investigación aportan elementos significativos para sugerir y recomendar una formación que deberá integrarse por tres temáticas: educación, comunicación y TIC, planteada en un enfoque constructivista. Se propone vincular en un diplomado los módulos de la siguiente manera: primer módulo, historia de la evolución educativa; segundo módulo: modelo constructivista, en la teoría y en la práctica; tercer módulo: evaluación en el modelo constructivista; cuarto módulo: teorías de la comunicación y su relación con el modelo constructivista; quinto módulo: TIC y modelo constructivista; sexto y séptimo módulos: prácticas analógicas de la comunicación de la ciencia; octavo y noveno módulos: prácticas digitales de comunicación de la ciencia; décimo módulo: prácticas para los grupos marginales, tanto en zonas rurales como urbanas.

Estas son las temáticas fundamentales y esenciales para la formación de los divulgadores; al identificarse en los sujetos encuestados carencias en aspectos fundamentales y esenciales en su formación como comunicadores de la ciencia, se hace necesario que su actividad no solo se concentre en prácticas tradicionales.

Construir las actividades de comunicación de la ciencia no sólo concentradas en las dinámicas prácticas de ejercicios analógicos y digitales; es decir, ubicar la diferencia entre la construcción de un programa de radio y un programa de radio para la comunicación de la ciencia; dejar el modelo pedagógico tradicional en el cual no se tendrá una incidencia y hacerlo en el modelo constructivista para lograr y evaluar el aprendizaje significativo.

Finalmente, esta necesidad se incrementa luego del parteaguas por la pandemia del Covid-19, ante el cambio de estructuras institucionales y ante el compromiso ético y social con la diversidad de grupos, sobre todo los más vulnerables y que no tienen acceso a otros recursos de formación en las ciencias exactas; las ciencias de la salud, las ciencias sociales y de las humanidades.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)