Introducción1

El ocio es un fenómeno multidimensional que está en constante evolución; se ha ido adaptando a las diferentes orientaciones conceptuales y circunstancias socioculturales y ha llegado a adquirir una relevancia social de indudable importancia para el desarrollo integral de la persona a lo largo de la vida (Caride, 2012, 2014; Cuenca, 2014; Iso-Ahola, 1980). Se ha convertido, así, en un poderoso factor de desarrollo individual, social y económico (Cuenca y Goytia, 2012). Es por ello que, de un tiempo a la fecha, ha pasado a formar parte de los derechos democráticos de la nueva ciudadanía (Cuenca, 2000), tras haber sido reconocido -de manera explícita- en la segunda generación de los derechos humanos.

Así aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su artículo 24: “toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”. Un derecho que la Asociación Mundial de Ocio (WLRA World Leisure and Recreation Association) reconoció en la denominada “Carta del Ocio” (1981). En ella se establece, entre otras consideraciones, que es un derecho básico del que ningún ser humano ha de ser privado, además de identificarlo como un servicio social tan importante como la salud y la educación, ya que contribuye a la satisfacción de las necesidades humanas y a mejorar la calidad de vida de las personas.

En los últimos años, como consecuencia de la pandemia derivada del COVID-19, se dieron profundos cambios a nivel social, sanitario, económico y educativo, entre otros, que evidenciaron la importancia de la salud y la familia como pilares esenciales para el bienestar personal y social. De ahí que, en la etapa de confinamiento en la que fue negada la posibilidad de ejercer determinados derechos, el tiempo libre se convirtió en una oportunidad para dinamizar procesos -individuales y colectivos- que permitiesen transformarlo en una experiencia de ocio por los múltiples beneficios que reporta, de cara a fomentar un mayor bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas (Cuenca, 2014; Kleiber et al., 2011; Nussbaum, 2012; Porter et al., 2010; Valdemoros et al., 2016).

En este contexto, además de reivindicarlo como un derecho humano esencial, se puso de manifiesto la necesidad de educar(nos) con y en el ocio (Maroñas et al., 2019) para generar bienestar; lo anterior, a partir de acciones que posibiliten la adquisición de conocimientos, destrezas, actitudes y valores que permitan autogestionar el tiempo de un modo más saludable, que creen entornos sensibles e integradores (Shank, 2000) y que impulsen una vivencia del ocio más completa (Caballo et al., 2011; Varela et al., 2016). Todo ello al considerarlo un elemento ineludible para alcanzar el derecho a la calidad de vida (Lázaro y Madariaga, 2014).

A este respecto, son numerosas las investigaciones que han analizado los beneficios (cognitivos, emocionales y sociales) que el ocio es capaz de producir en el estado de las personas, los colectivos y las sociedades (Monteagudo et al., 2017), en la prevención de determinadas conductas (y condiciones) no deseadas y en la promoción de la salud, así como en el fomento de experiencias psicológicas satisfactorias que redunden en una salud integral y mayor bienestar. No en vano, Coleman e Iso-Ahola (1993) ya habían establecido correlaciones entre el ocio y la salud al identificar a éste como la estrategia que permite amortiguar el estrés, favorecer la adaptación psicosocial y mejorar el funcionamiento físico, mental y social. De ahí que el ocio haya pasado de ser un fenómeno de carácter individual a ser reconocido como un derecho colectivo que promueve el bienestar personal y social (Maroñas et al., 2019; Monteagudo, 2008).

Con base en esta cuestión, si analizamos la distribución del tiempo observamos la estrecha relación que se establece con la calidad de vida de las personas; tanto es así que una dese- quilibrada organización temporal puede provocar situaciones de estrés y malestar que, por lo general, pueden traducirse en niveles de bienestar bajos y una menor satisfacción con el funcionamiento familiar (Boz et al., 2016).

Asistimos, por tanto, a una situación que resulta paradójica, ya que mientras se destacan los beneficios sociales del ocio, el problema de la escasez de tiempo resulta cada vez más acuciante, pues no sólo implica la reducción de los tiempos de ocio disponibles, sino la calidad de éstos (De Valenzuela et al., 2015). A ello se suman las inercias de los tiempos apresurados en los que vivimos, que evidencian -cada vez más- las tensiones de orden-caos temporal que dificultan el encuentro familiar, vecinal y comunitario (Morán y Cruz, 2011).

Como sostienen varios autores, nos encontramos ante un (des)equilibrio entre los horarios y las biografías personales que se vuelve problemático y complica los tiempos compartidos en familia (Buxarrais y Escudero, 2014; Martín-Lagos y Luque, 2020); la saturación de las agendas y la rigidez de las estructuras temporales dificulta la conciliación familiar y esto impide que muchas madres y padres dispongan de tiempos de ocio con sus hijas e hijos. Finalmente, el tiempo de ocio familiar se configura como un tiempo residual, a pesar del incremento de estudios que ponen el foco de atención en los beneficios que comporta, y que subrayan su relación con el bienestar, una mayor cohesión, la asimilación de patrones de ocio saludables, una mayor adaptabilidad a los cambios, mayor y mejor comunicación intrafamiliar, así como con la optimización de los vínculos emocionales. Todos estos aspectos ayudan en la configuración de la diversidad de tipologías familiares (Hodge et al., 2015).

Los beneficios de los tiempos de ocio que se han mencionado se hicieron evidentes -y eclosionaron- durante el confinamiento por el COVID-19, ya que todos los miembros de la unidad familiar coincidieron en tiempo y espacio y, con ello, se dio un aumento de la cantidad de tiempo de ocio compartido en familia; de ahí que estos tiempos -antes concebidos como secundarios- pasaron a ocupar un tiempo central para la realización y diversificación de actividades conjuntas, con el fin de aliviar el estrés y servir para el disfrute personal y la cohesión familiar. Además, contribuyeron a optimizar la percepción de los beneficios de un ocio compartido y de bienestar; con ello mejoraron la confianza y el respeto mutuo, se incrementó el sentimiento de pertenencia dentro de la unidad familiar y se favoreció un clima de convivencia y de comunicación familiar óptimo (Belmonte et al., 2021).

El modelo de funcionamiento del ocio familiar formulado por Zabriskie y McCormick (2001) propone que las experiencias lúdicas respondan a la necesidad de estabilidad y traten de fomentar las relaciones personales y los sentimientos de cercanía con los miembros de la familia; pero también han de incentivar el equilibrio al introducir cambios en el entorno familiar que desafíen a sus integrantes con el fin de reforzarlos y cohesionarlos. Desde esta perspectiva, la familia tiene un papel importante -desde el punto de vista socioeducativo- en la (con)formación de hábitos de ocio saludables, ya que la orientación, el acompañamiento y el disfrute compartido resultan esenciales en la educación de itinerarios de ocio a lo largo de la vida. Mucho más en aquellas familias con hijos o hijas que presentan necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE),2 puesto que, en tanto que estos miembros de la familia requieren mayor atención, las actividades de ocio saludable contribuyen a paliar las dificultades de aprendizaje y desarrollo y se convierten, de algún modo, en acciones terapéuticas que ayudan a mejorar las relaciones sociales y la comunicación entre los miembros de la unidad familiar.

Por lo general, los resultados de investigaciones previas muestran un alto grado de satisfacción respecto al tiempo de ocio en familia (por ejemplo, Sanz et al., 2018), pero ¿qué pasa cuando se trata de familias con hijos/as con NEAE y, especialmente, cuando irrumpen los avatares de la pandemia? En España no constan investigaciones que se centren específicamente en este objeto de estudio.

Ante este panorama, la presente indagación pretende conocer cómo ha sido el tiempo de ocio de las familias con hijos/as con NEAE, escolarizados en educación primaria, durante el confinamiento vivido entre los meses de marzo y mayo de 2020. En concreto, se pretende averiguar cuánto tiempo de ocio compartieron durante el confinamiento y cómo lo valoran, considerando sus opiniones en función de determinadas variables de interés, como la situación laboral de las personas participantes y el nivel de conciliación percibido (bajo versus medio-alto). Además, se analizan las diferencias en el ocio desarrollado por familias con hijos/as con y sin NEAE, para poder obtener una visión más completa de la realidad estudiada.

Método

Este estudio se caracteriza por una metodología ex post facto, de corte descriptivo-comparativo (Mateo, 2004). Se realizó conforme a principios éticos que aseguran el respeto a la dignidad del ser humano, a la autonomía de su voluntad y a la protección de la información facilitada (no se solicitaron datos personales de identificación).

Dado que en el marco de este proyecto I+D+i se pretendía obtener información acerca de familias con hijas o hijos escolarizados en educación primaria dentro del conjunto del territorio español, se definió inicialmente un muestreo probabilístico estratificado mediante afijación proporcional (muestreo polietápico por conglomerados).

En primer lugar, se determinó el número de cuestionarios totales a realizar; a continuación, se realizó una afijación proporcional en función del volumen de estudiantes según cada una de las zonas de agregación geográfica consideradas (zonas NUTS).3 Por último, se seleccionaron los diferentes centros educativos y las aulas participantes en el estudio.

Finalmente, sin embargo, la participación de los sujetos atendió a criterios de disponibilidad y colaboración con motivo de la situación sanitaria y el estado de alarma decretado en marzo de 2020; una circunstancia que imposibilitó (tanto física como telemáticamente) el acceso a los centros educativos. En este sentido, pese a tratar de mantener una elevada correspondencia con los criterios predefinidos para la muestra, ésta quedó constituida por una mayor representación de la zona ES1 (Galicia, Asturias y Cantabria), mientras que la zona ES6 (Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla) evidenció una muestra menor de la planteada inicialmente. Además, también se obtuvo cierta sobrerrepresentación de las personas que poseen estudios superiores; algo que quizás se pueda explicar por su mayor predisposición para responder a estudios de este tipo.

En todo caso, pese a estas diferencias en la distribución de la muestra, los datos cuentan con una elevada consistencia. Tras realizar diferentes pruebas de reponderación de la muestra en función de aquellas características que presentan un mayor desequilibrio estimado (zona de residencia y nivel de estudios), no se identificaron diferencias sustanciales entre los resultados no ponderados y los resultados ponderados; por ello se infiere que dichos desequilibrios no afectan de forma significativa a los hallazgos de esta investigación.

Se obtuvo un total de 1 mil 309 cuestionarios válidos; lo que implica -en el supuesto del muestreo estratificado- un error del 2.7 por ciento, con un nivel de confianza de 95 por ciento. De esta muestra, procedente del estudio más amplio, se extrajo una submuestra conformada por 127 familias con hijos/as con NEAE. En la Tabla 1 se recogen las principales características de esta muestra específica, en la que destaca el sesgo de género del que parte la muestra objeto de este estudio (113 mujeres frente a 14 hombres); un dato que es preciso tener en cuenta para la posterior interpretación de los resultados. Dado que este trabajo también analiza las diferencias respecto a las familias con hijos/as sin NEAE, en la Tabla 2 se indican las características de esta otra muestra más general.

Tabla 1 Características básicas de las familias con hijos con NEAE (porcentajes)

| Persona que responde (%) | Hábitat de residencia (%) | Titularidad del centro educativo (%) |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Madre/tutora | 89 | Rural | 15.7 | Público | 65.4 | |

| Padre/tutor | 11 | Intermedio | 26.8 | Privado | 3.1 | |

| Urbano | 57.5 | Concertado | 31.5 | |||

| Zonas de residencia-NUTS (%) | Nivel de estudios (%) | Madre/ tutora | Padre/ tutor | Ingresos mensuales (%) | ||

| Noroeste | 38.6 | Sin estudios | 1.6 | 3.2 | Menos de 950€ | 12.8 |

| Noreste | 3.9 | Básicos | 17.3 | 23.8 | De 951 a 1,500€ | 32.8 |

| Comunidad de Madrid | 10.2 | Secundaria postobligatoria | 26 | 23 | De 1,501 a 2,500€ | 24.8 |

| Centro | 11.8 | Formación profesional grado superior | 7.9 | 11.1 | De 2,501 a 3,500€ | 12.8 |

| Este | 20.5 | Universitarios | 47.2 | 34.9 | Más de 3,500€ | 16.8 |

| Sur | 11.8 | No aplica | 0 | 4 | ||

| Canarias | 3.1 | |||||

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2 Características básicas de las familias con hijos sin NEAE (porcentajes)

| Persona que responde (%) | Hábitat de residencia (%) | Titularidad del centro educativo (%) |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Madre/tutora | 85.6 | Rural | 24.5 | Público | 69.6 | |

| Padre/tutor | 14.4 | Intermedio | 20.4 | Privado | 2.3 | |

| Urbano | 55 | Concertado | 28 | |||

| Zonas de residencia-NUTS (%) | Nivel de estudios (%) | Madre/ Tutora | Padre/ Tutor | Ingresos mensuales (%) | ||

| Noroeste | 40.8 | Sin estudios | 1.2 | 1.5 | Menos de 950€ | 9.8 |

| Noreste | 6.5 | Básicos | 12.5 | 22.5 | De 951 a 1,500€ | 22.2 |

| Comunidad de Madrid | 12.7 | Secundaria postobligatoria | 16.6 | 18.4 | De 1,501 a 2,500€ | 30.3 |

| Centro | 9.4 | Formación profesional grado superior | 12.2 | 15.4 | De 2,501 a 3,500€ | 21.1 |

| Este | 19.9 | Universitarios | 57.3 | 40.1 | Más de 3,500€ | 16.6 |

| Sur | 8.3 | No aplica | 0.2 | 2.2 | ||

| Canarias | 2.3 | |||||

Fuente: elaboración propia.

El trabajo de campo también fue reorientado a causa del estado de alarma decretado por la crisis sanitaria derivada del COVID-19. La recogida de información se realizó entre el 2 de junio y el 9 de julio de 2020 mediante un cuestionario online -y no con cuestionarios impresos a través del alumnado, como se tenía previsto en un principio. Se creó una base de datos con las direcciones de correo electrónico de los centros educativos, extraídas de las páginas web de las Consejerías de Educación de todas las comunidades autónomas de España. Se enviaron correos electrónicos a los equipos directivos de los centros (públicos, privados y concertados) de educación primaria, así como a las federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA), con el fin de solicitar su colaboración para hacerles llegar el cuestionario a las familias. Antes de la cumplimentación del cuestionario, todas las personas fueron informadas de los objetivos y condiciones del estudio y se garantizó su anonimato y la confidencialidad de sus respuestas; los participantes otorgaron su libre consentimiento a participar en esta investigación.

El cuestionario fue elaborado ad hoc y validado previamente por expertos/as de distintas áreas de conocimiento: tres en metodología de investigación y dos en conciliación, ocio y género, quienes aportaron sugerencias de mejora en la redacción y el contenido que fueron incorporadas al cuestionario definitivo. Éste incluye un primer apartado que recoge información de carácter sociodemográfico (ítems del 1 al 12) y abarca dos grandes bloques temáticos: uno titulado “Conciliación” (ítems del 13 al 16) y otro denominado “Tiempos compartidos, tiempos libres y ocio familiar” (ítems del 17 al 22). Para este trabajo en concreto se emplean los siguientes ítems:

-

Del apartado de datos sociodemográficos:

Ítem 7: “Indique cuál fue su situación laboral durante el confinamiento”. Se trata de una pregunta de opción múltiple (de tipo abanico), con las siguientes opciones de respuesta: tiempo completo, tiempo parcial, expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), en paro.

Ítem 12: “¿Alguno de sus hijos/as tiene algún tipo de discapacidad, trastorno y/o necesidad educativa específica?”. Pregunta de opción binaria (sí / no).

-

Del bloque “Conciliación”:

Ítem 13: “Considerando la etapa de confinamiento indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones...”, las cuales versan sobre las dificultades experimentadas en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y también sobre la satisfacción con la organización de los tiempos cotidianos. Se emplea una escala tipo Likert de 4 puntos: desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo.

-

Del bloque “Tiempos compartidos, tiempos libres y ocio familiar”:

Ítem 17: “Durante el confinamiento, ¿quién realizaba habitualmente las siguientes actividades? (señale con una X las que procedan)”. Para responder a esta pregunta se presenta una relación de actividades: 1) realizar tareas domésticas; 2) cuidar de las hijas o hijos; 3) contactar (virtualmente) con el centro educativo, profesorado, etc.; 4) ayudar con las tareas escolares; 5) compartir actividades deportivas en casa; y 6) compartir juego, actividades artísticas y/o culturales en casa. Y en paralelo se indican los miembros de la unidad familiar: madre/tutora, padre/tutor, hermanos/as mayores, otros.

Ítem 18: “Durante el confinamiento, el tiempo de ocio familiar (actividades que comparten todos los miembros de la unidad familiar)...”. Se trata de una pregunta de opción múltiple (de tipo abanico), entre las que sólo se escoge una alternativa de respuesta: “disminuyó”, “se mantuvo” o “se incrementó”.

Ítem 19: “Durante el confinamiento, ¿cuánto tiempo de ocio (media diaria) compartían todos los miembros de la unidad familiar”? Se trata de una pregunta de opción múltiple de estimación, con la siguiente escala de frecuencia: ningún tiempo; menos de media hora; entre media hora y una hora; entre 1 y 2 horas; entre 3 y 4 horas; y más de 4 horas.

Ítem 20: “Señale el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, considerando el periodo de confinamiento”. Se presenta una serie de enunciados formulados principalmente en sentido positivo para valorar la calidad del ocio familiar para responder en una escala tipo Likert, donde 1 es totalmente en desacuerdo hasta 4 que es totalmente de acuerdo.

Con ayuda del software estadístico SPSS, versión 25, se realizaron análisis descriptivos univariables, concretamente: porcentajes, medidas de tendencia central (media y mediana) y de dispersión (desviación típica). Para calcular la puntuación global de la escala de conciliación (ítem 13; véase en Teijeiro et al., 2021), se llevó a cabo una recodificación previa de los ítems formulados a la inversa; de este modo, una mayor puntuación en la escala corresponde a un mayor nivel de conciliación. En términos de consistencia interna (alfa de Cronbach) se obtuvo un coeficiente muy alto (α=0.892), conforme a las escalas de interpretación habituales (Corral, 2009). Con base en los valores promedio obtenidos se establecieron dos niveles de conciliación: bajo (valores de 1 a 2) y medio-alto (valores de 2.01 a 4). Además, se realizaron análisis bivariados. Tras verificar el incumplimiento de los supuestos de parametricidad, y a partir de las características de las variables analizadas, se aplicó la prueba de Chi-cuadrado y la prueba de U de Mann-Withney de acuerdo con un nivel de significación de p≤0.05. Como medida del tamaño del efecto se calculó el estadístico

Resultados

En primer lugar, se indaga sobre cuánto tiempo de ocio compartieron durante el confinamiento las familias con hijos/as con NEAE y cómo lo valoran. A continuación, se presentan las valoraciones que realizan estas familias sobre su ocio familiar en referencia a su situación laboral durante el confinamiento y el nivel de conciliación percibido. Por último, se pone el foco de atención en las posibles diferencias que se producen en el ocio de las familias con hijos/as con NEAE y sin NEAE.

Visión general sobre el tiempo de ocio de familias con hijos/as con NEAE

Durante el confinamiento, el tiempo de ocio familiar -en alusión a las actividades que comparten todos los miembros de la unidad familiar- aumentó para un 47.2 por ciento de los/as participantes, mientras que para un porcentaje menor de la muestra se mantuvo (28 por ciento) o disminuyó (24.8 por ciento).

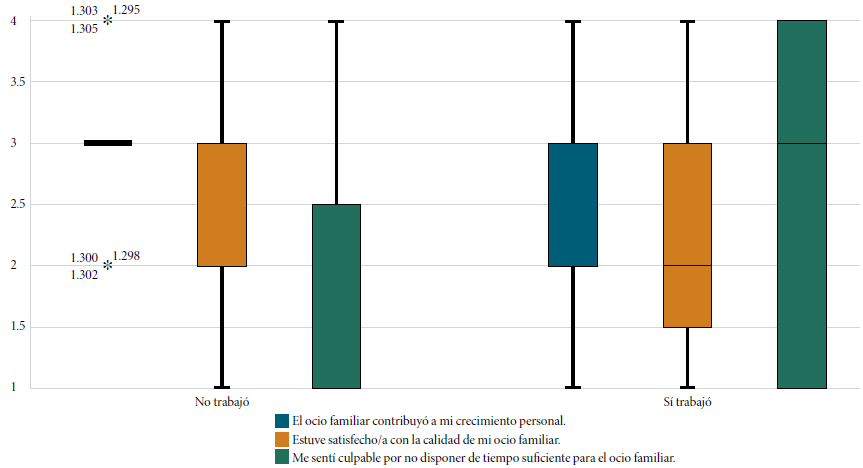

Como refleja la Gráfica 1, la pauta más habitual (de lunes a viernes) fue pasar entre 1 y 2 horas diarias compartiendo tiempo de ocio entre todos los miembros de la unidad familiar (44.4 por ciento), seguida en menor grado por aquellas familias que le dedicaron entre 30 minutos y 1 hora (22.6 por ciento) o entre 3 y 4 horas (16.1 por ciento). En la media diaria del sábado y del domingo se observa un notable incremento del porcentaje de familias que compartieron entre 3 y 4 horas (33.3 por ciento) o más de 4 horas (31 por ciento) de ocio familiar, aunque también destacan por igual aquéllas que sólo compartieron entre 1 y 2 horas (31 por ciento).

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 1 Porcentajes de respuesta sobre el tiempo de ocio familiar compartido durante el confinamiento (media diaria)

En la Tabla 3 se recogen las valoraciones realizadas sobre el ocio familiar. La mayoría de los participantes afirma que le dieron mucha importancia al tiempo de ocio familiar (78.8 por ciento) y, especialmente, al tiempo de ocio de su hijo o hija (85.2 por ciento), pese a que muchos renunciaron a tiempos personales para tener ocio familiar (75.4 por ciento). Así mismo, cerca de la totalidad de los/as participantes asegura que les gustó compartir tiempo de ocio en familia (90.5 por ciento).

Tabla 3 Valoraciones sobre el ocio familiar durante el confinamiento (porcentajes)

| n | Totalmente en desacuerdo (%) |

En desacuerdo (%) |

De acuerdo (%) | Totalmente de acuerdo (%) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| El ocio familiar contribuyó a mi crecimiento personal | 123 | 13 | 20.3 | 48.8 | 17.9 |

| Estuve satisfecho con la calidad de mi ocio familiar | 118 | 16.1 | 31.4 | 38.1 | 14.4 |

| Le di mucha importancia al tiempo de ocio familiar | 118 | 6.8 | 14.4 | 51.7 | 27.1 |

| Renuncié a tiempos personales para tener ocio familiar | 118 | 11.9 | 12.7 | 33.9 | 41.5 |

| Las instituciones/entidades de mi entorno facilitaron recursos para el ocio familiar en casa | 116 | 42.2 | 25.9 | 20.7 | 11.2 |

| Me gustó compartir tiempo de ocio en familia | 116 | 4.3 | 5.2 | 31 | 59.5 |

| Me sentí culpable por no disponer de tiempo suficiente para el ocio familiar | 114 | 40.4 | 15.8 | 14.9 | 28.9 |

| Le di mucha importancia al tiempo de ocio de mi hijo o hija | 115 | 4.3 | 10.4 | 40.9 | 44.3 |

| Existió un reparto corresponsable de las tareas domésticas y de cuidado en mi hogar | 115 | 30.4 | 21.7 | 27 | 20.9 |

| El confinamiento mejoró el bienestar de mis hijos o hijas | 115 | 29.6 | 32.2 | 23.5 | 14.8 |

Fuente: elaboración propia.

Dos tercios de los/as participantes (66.7 por ciento) considera que el ocio familiar contribuyó a su crecimiento personal, aunque no debemos perder de vista que 47.5 por ciento no se sintió satisfecho/a con la calidad de su ocio familiar y 43.8 por ciento se sintió culpable por no disponer de tiempo suficiente para disfrutar del ocio en familia. Cabe destacar que para 61.8 por ciento el confinamiento no repercutió en una mejora del bienestar de sus hijos/as; a lo que se suma que una buena parte de la muestra no contó con recursos para el ocio familiar en casa proporcionados por las instituciones y entidades del entorno (68.1 por ciento).

Además, para la mitad de la muestra no existió un reparto corresponsable de las tareas domésticas y de cuidado en el hogar: hablamos de 52.1 por ciento frente a 47.9 por ciento que asegura que sí hubo corresponsabilidad. La Gráfica 2 muestra el asimétrico reparto de roles dentro de la unidad familiar. La madre/tutora fue quien se encargó habitualmente de la realización de las tareas domésticas (96.1 por ciento), así como del cuidado de los hijos/as (88.2 por ciento), y también en lo concerniente a las actividades relacionadas con el ámbito escolar y el ocio. En ellas recayó fundamentalmente el contacto (virtual) con el centro educativo y el profesorado (85.8 por ciento), además del acompañamiento en las tareas escolares de sus hijos/as en casa (83.5 por ciento); fueron quienes se ocuparon mayormente de compartir juegos, actividades artísticas y/o culturales (82.7 por ciento) y de la práctica deportiva en casa (65.4 por ciento). Las mayores asimetrías entre la labor de las figuras materna y paterna ocurren en la realización de las tareas domésticas y en el contacto con el centro educativo (56.7 y 64.5 puntos porcentuales de diferencia, respectivamente), mientras que las menores diferencias se encuentran en el desarrollo de actividades deportivas (18.2 puntos porcentuales).

Valoraciones de las familias con hijos/as con NEAE sobre el ocio compartido en atención a distintas realidades

Se presentan los resultados de las valoraciones realizadas sobre el ocio familiar en función de las siguientes variables explicativas: 1) la situación laboral de la persona que responde al cuestionario; y 2) nivel de conciliación percibido (bajo versus medio-alto).

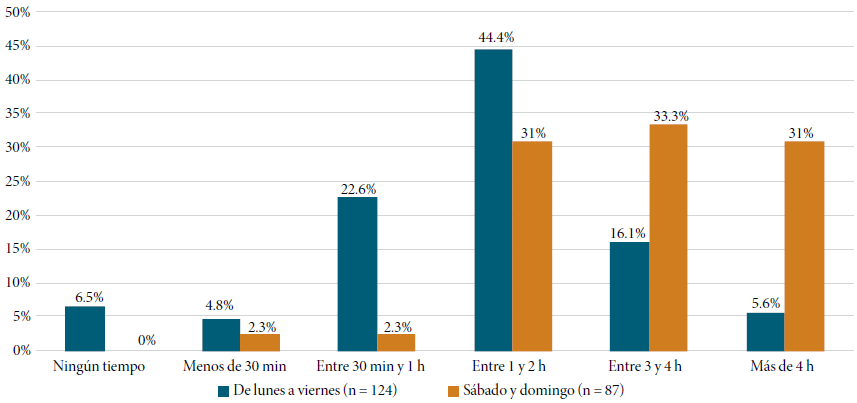

Valoración del ocio familiar según la situación laboral

Dado que 59.1 por ciento de la muestra trabajó durante el confinamiento (ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial) y 40.9 por ciento no trabajó (ERTE, paro o empleo doméstico), se encuentran diferencias estadísticamente significativas en tres aspectos sobre el ocio familiar (Tabla 4): quienes trabajaron durante el confinamiento emitieron una valoración más baja sobre la contribución del ocio familiar a su crecimiento personal (M=2.53; Md=3; DT=1.003) frente a los/as que tuvieron otras condiciones profesionales (M=3; Md=3; DT=0.682); se trata, con base en el resultado del tamaño del efecto, de una diferencia pequeña. También se sienten menos satisfechos/as con la calidad de su ocio familiar (M=2.29; Md=2; DT=0.995 frente a M=2.86; Md=3; DT=0.734) y, a su vez, se sienten más culpables por no disponer de tiempo suficiente para disfrutar del ocio en familia (M=2.69; Md=3; DT=1.280 frente a M=1.75; Md=1; DT=1.037); y estas diferencias son de magnitud media. La Gráfica 3 refleja las diferentes distribuciones de los datos en estos aspectos. Por lo demás, otros como la importancia atribuida al tiempo de ocio familiar, el gusto por compartir tiempo en familia o la renuncia a tiempos personales a favor del ocio familiar obtuvieron valoraciones similares por parte de ambos colectivos.

Tabla 4 Estadísticos de la prueba U de Mann-Whitney para las valoraciones del ocio familiar en función de la situación laboral (sí trabajó / no trabajó)

| n | RSÍ | RNO | U | Z | p | r | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| El ocio familiar contribuyó a mi crecimiento personal | 123 | 55.36 | 72.03 | 1321.5 | -2.726 | 0.006* | 0.25 |

| Estuve satisfecho con la calidad de mi ocio familiar | 118 | 51.58 | 71.47 | 1106 | -3.248 | 0.001* | 0.30 |

| Le di mucha importancia al tiempo de ocio familiar | 118 | 56.77 | 63.62 | 1475 | -1.162 | 0.245 | 0.11 |

| Renuncié a tiempos personales para tener ocio familiar | 118 | 63.09 | 54.07 | 1413.5 | -1.489 | 0.136 | 0.14 |

| Las instituciones/entidades de mi entorno facilitaron recursos para el ocio familiar en casa | 116 | 54.81 | 64.32 | 1335.5 | -1.567 | 0.117 | 0.15 |

| Me gustó compartir tiempo de ocio en familia | 116 | 56.77 | 61.23 | 1474.5 | -0.800 | 0.424 | 0.07 |

| Me sentí culpable por no disponer de tiempo suficiente para el ocio familiar | 114 | 66.46 | 43.24 | 912.5 | -3.844 | 0.000* | 0.36 |

| Le di mucha importancia al tiempo de ocio de mi hijo o hija | 115 | 56.19 | 60.81 | 1448.5 | -0.789 | 0.430 | 0.07 |

| Existió un reparto corresponsable de las tareas domésticas y de cuidado en mi hogar | 115 | 57.19 | 59.27 | 1518 | -0.338 | 0.735 | 0.03 |

| El confinamiento mejoró el bienestar de mis hijos o hijas | 115 | 54.58 | 63.32 | 1335.5 | -1.427 | 0.154 | 0.13 |

Nota: se señalan con asterisco (*) los aspectos que resultaron estadísticamente significativos (p≤0.05).

Fuente: elaboración propia.

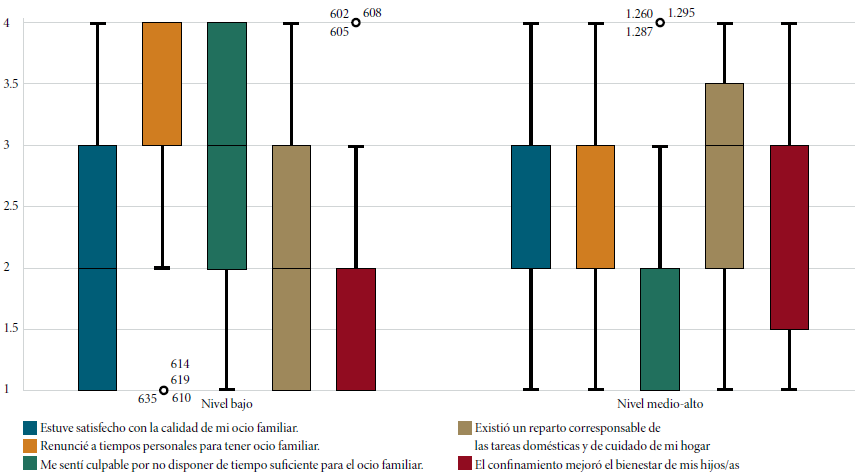

Valoración del ocio familiar según el nivel de conciliación percibido

Un 51.6 por ciento de la muestra percibe un nivel de conciliación bajo, mientras que 48.4 por ciento se sitúa en un nivel medio-alto. Al comparar ambos grupos de familias se observan diferencias estadísticamente significativas en cinco aspectos sobre el ocio familiar, con tamaños del efecto que oscilan entre valores pequeños y medios (Tabla 5). Los/as participantes que se caracterizan por un nivel de conciliación bajo se mostraron menos satisfechos con la calidad de su ocio familiar (M=2.17; Md=2; DT=0.968 frente a M=2.87; Md=3; DT=0.771) y se sintieron más culpables por no tener tiempo suficiente para el ocio en familia (M=2.88; Md=3; DT=1.219 frente a M=1.73; Md=1; DT=1.044), pese a que manifiestan que renunciaron más a sus tiempos personales a favor del ocio familiar (M=3.34; Md=4; DT=0.958 frente a M=2.69; Md=3; DT=0.979). Así mismo, aquellos/as que presentan un nivel de conciliación bajo obtienen puntuaciones más bajas en el reparto corresponsable de las tareas domésticas y de cuidado en el hogar (M=2.17; Md=2; DT=1.132) que los/as que disponen de un nivel de conciliación medio-alto (M=2.64; Md=3; DT=1.078). Además, se observa que quienes que perciben un nivel de conciliación más bajo están menos de acuerdo con el hecho de que el confinamiento mejoró el bienestar de sus hijos/as (M=1.98; Md=2; DT=0.919 frente a M=2.51; Md=3; DT=1.103). En la Gráfica 4 se muestran las diferentes distribuciones de los datos en estos aspectos.

Tabla 5 Estadísticos de la prueba U de Mann-Whitney para las valoraciones del ocio familiar en función del nivel de conciliación percibido (bajo frente a medio-alto)

| n | RB | RM-A | U | Z | p | r | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| El ocio familiar contribuyó a mi crecimiento personal | 123 | 56.84 | 67.59 | 1558 | -1.794 | 0.073 | 0.16 |

| Estuve satisfecho con la calidad de mi ocio familiar | 118 | 48.73 | 71.84 | 1054 | -3.844 | 0.000* | 0.35 |

| Le di mucha importancia al tiempo de ocio familiar | 118 | 56.63 | 62.78 | 1552 | -1.063 | 0.288 | 0.10 |

| Renuncié a tiempos personales para tener ocio familiar | 118 | 70.83 | 46.53 | 1019 | -4.090 | 0.000* | 0.38 |

| Las instituciones/entidades de mi entorno facilitaron recursos para el ocio familiar en casa | 116 | 54.24 | 63.39 | 1410 | -1.543 | 0.123 | 0.14 |

| Me gustó compartir tiempo de ocio en familia | 116 | 54.35 | 63.10 | 1424.5 | -1.605 | 0.108 | 0.15 |

| Me sentí culpable por no disponer de tiempo suficiente para el ocio familiar | 114 | 71.16 | 42.85 | 816.5 | -4.810 | 0.000* | 0.45 |

| Le di mucha importancia al tiempo de ocio de mi hijo o hija | 115 | 59.36 | 56.52 | 1568.5 | -0.497 | 0.619 | 0.05 |

| Existió un reparto corresponsable de las tareas domésticas y de cuidado en mi hogar | 115 | 51.32 | 65.29 | 1249 | -2.324 | 0.020* | 0.22 |

| El confinamiento mejoró el bienestar de mis hijos o hijas | 115 | 50.47 | 66.22 | 1198 | -2.632 | 0.008* | 0.25 |

Nota: se señalan con asterisco (*) los aspectos que resultaron estadísticamente significativos (p≤0.05).

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 4 Valoraciones del ocio familiar en las que se encuentran diferencias estadísticamente significativas según el nivel de conciliación percibido

Complementariamente, al calcular las correlaciones entre la puntuación media obtenida en conciliación percibida y las valoraciones efectuadas sobre el ocio familiar (Tabla 6) se aprecia que cuanto más alta es la primera, mayor es la valoración sobre el ocio familiar como medio de crecimiento personal y la satisfacción con la calidad de este tiempo familiar. Como era de esperar, a mayor conciliación percibida también es mayor el reparto corresponsable de las tareas domésticas y de cuidado en el hogar, así como la consideración de que el confinamiento mejoró el bienestar de los hijos e hijas. En la dirección inversa encontramos que a menor conciliación percibida es mayor el sentimiento de culpa por no disponer de tiempo suficiente para el ocio familiar y la renuncia que hay que hacer a los tiempos personales de cada uno/a. Son estos dos últimos aspectos los que guardan mayor relación con el índice de conciliación.

Tabla 6 Correlaciones entre la conciliación percibida y las valoraciones sobre el ocio familiar

| Valoraciones sobre el ocio familiar | Conciliación percibida | |

|---|---|---|

| rs | Sig. | |

| El ocio familiar contribuyó a mi crecimiento personal | 0.215 | 0.017* |

| Estuve satisfecho con la calidad de mi ocio familiar | 0.379 | 0.000* |

| Le di mucha importancia al tiempo de ocio familiar | 0.177 | 0.056 |

| Renuncié a tiempos personales para tener ocio familiar | -0.417 | 0.000* |

| Las instituciones/entidades de mi entorno facilitaron recursos para el ocio familiar en casa | 0.136 | 0.144 |

| Me gustó compartir tiempo de ocio en familia | 0.175 | 0.060 |

| Me sentí culpable por no disponer de tiempo suficiente para el ocio familiar | -0.426 | 0.000* |

| Le di mucha importancia al tiempo de ocio de mi hijo o hija | 0.054 | 0.564 |

| Existió un reparto corresponsable de las tareas domésticas y de cuidado en mi hogar | 0.216 | 0.020* |

| El confinamiento mejoró el bienestar de mis hijos o hijas | 0.257 | 0.006* |

Nota: se señalan con asterisco (*) los aspectos que resultaron estadísticamente significativos (p≤0.05).

Fuente: elaboración propia.

Comparativa entre familias con hijos/as con NEAE y familias con hijos/as sin NEAE en su ocio familiar

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el tiempo dedicado al ocio familiar, aunque de muy pequeña magnitud (n=1274; RCON=574.24; RSIN=644.32; U=63456; Z= -2.100; p=0.036; r=0.06). Las familias con hijos/as sin NEAE afirman compartir más tiempo de ocio durante la semana (de lunes a viernes), ya que 31.8 por ciento de la muestra le dedicó tres o más horas diarias, mientras que en el caso de las familias con hijos/as con NEAE este porcentaje se reduce a 21.7 por ciento.

Ambas familias también difieren significativamente en la participación de la figura del padre o tutor a la hora de compartir juegos, actividades artísticas y/o culturales en casa [χ2(1, n=1296) = 4.193; p=0.041; φ=0.06]. En lo que concierne a las familias con hijos/as sin NEAE, el padre fue señalado en un 52.9 por ciento de los casos, mientras que en las familias con hijos/as con NEAE, como ya se ha visto, desciende a 43.3 por ciento. Lo mismo sucede con “otras” personas [χ2(1, n=1296) =5.399; p=0.020; φ=0.07], las cuales participan ligeramente más en este tipo de actividades en las familias con hijos/as sin NEAE (5.6 por ciento) que con hijos/as con NEAE (0.8 por ciento). En todo caso, se trata de diferencias muy pequeñas.

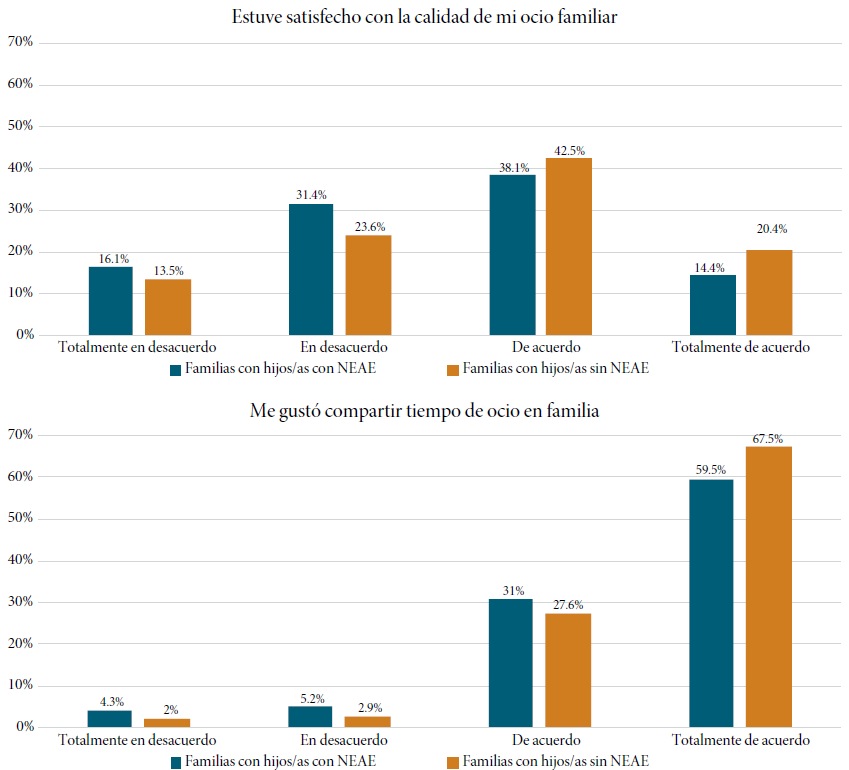

Respecto a las valoraciones efectuadas sobre su ocio, únicamente se encuentran diferencias estadísticamente significativas, aunque de muy pequeña magnitud, en lo relativo a la satisfacción y al gusto en compartir tiempo (Tabla 7). Esto es, las familias con hijos/as con NEAE se muestran menos satisfechas con la calidad de su ocio familiar que las que tienen hijos/as sin NEAE (M=2.50; Md=3; DT=0.937 frente a M=2.71; Md=3; DT=0.938); y también obtienen una puntuación ligeramente más baja cuando se les pregunta si les ha gustado compartir tiempo de ocio en familia (M=3.46; Md=4; DT=0.785 frente a M=3.61; Md=4; DT=0.645).

Tabla 7 Estadísticos de la prueba U de Mann-Whitney para las valoraciones del ocio familiar en función de si tienen o no tienen hijos/as con NEAE

| n | RSÍ | RNO | U | Z | p | r | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| El ocio familiar contribuyó a mi crecimiento personal | 1260 | 595.62 | 634.27 | 65635.5 | -1.185 | 0.236 | 0.03 |

| Estuve satisfecho con la calidad de mi ocio familiar | 1186 | 531.50 | 600.35 | 55696 | -2.183 | 0.029* | 0.06 |

| Le di mucha importancia al tiempo de ocio familiar | 1179 | 565.11 | 592.77 | 59662.5 | -0.898 | 0.369 | 0.03 |

| Renuncié a tiempos personales para tener ocio familiar | 1177 | 574.73 | 590.59 | 60797.5 | -0.513 | 0.608 | 0.01 |

| Las instituciones/entidades de mi entorno facilitaron recursos para el ocio familiar en casa | 1157 | 558.97 | 581.23 | 58054.5 | -0.714 | 0.475 | 0.02 |

| Me gustó compartir tiempo de ocio en familia | 1166 | 535.34 | 588.82 | 55314 | -1.967 | 0.049* | 0.06 |

| Me sentí culpable por no disponer de tiempo suficiente para el ocio familiar | 1158 | 562.21 | 581.39 | 57537 | -0.604 | 0.546 | 0.02 |

| Le di mucha importancia al tiempo de ocio de mi hijo o hija | 1157 | 569.05 | 580.10 | 58771 | -0.368 | 0.713 | 0.01 |

| Existió un reparto corresponsable de las tareas domésticas y de cuidado en mi hogar | 1145 | 535.07 | 577.24 | 54862.5 | -1.341 | 0.180 | 0.04 |

| El confinamiento mejoró el bienestar de mis hijos o hijas | 1147 | 529.73 | 578.93 | 54248.5 | -1.568 | 0.117 | 0.05 |

Nota: se señalan con asterisco (*) los aspectos que resultaron estadísticamente significativos (p≤0.05).

Fuente: elaboración propia.

En términos de porcentajes, como se observa en la Gráfica 5, 52.5 por ciento de las familias con hijos/as con NEAE están satisfechas con su ocio familiar (indican de acuerdo o totalmente de acuerdo) frente a un porcentaje mayor, 62.9 por ciento, de las familias con hijos/as sin NEAE. Del mismo modo, 59.5 por ciento de las familias con hijos/as con NEAE se muestran totalmente de acuerdo en que les gustó compartir tiempo de ocio en familia, en contraste con 67.5 por ciento de las familias con hijos/as sin NEAE.

Conclusiones

Este estudio permitió indagar en la realidad de las familias con hijos e hijas con NEAE respecto a su ocio familiar durante el confinamiento que tuvo lugar entre los meses de marzo y mayo de 2020, así como ahondar en sus particularidades en cuanto al tiempo compartido y las valoraciones realizadas sobre la importancia atribuida y la satisfacción experimentada, en comparación con las familias con hijos e hijas que no presentan este tipo de necesidades específicas.

Se encuentran diferencias estadísticamente significativas en el tiempo dedicado al ocio familiar durante el confinamiento, que fue algo menor en el caso de las familias con hijos/as con NEAE y donde la figura del padre también participó menos. Por el contrario, y en consonancia con investigaciones previas (Martín-Lagos y Luque, 2020), destaca la figura de la madre quien, en el plano de la conciliación familiar, asumió un gran papel en el conjunto de las dinámicas y tareas cotidianas: labores domésticas, cuidado de los hijos/as, contacto con el centro educativo, ayuda con las tareas escolares, generalmente responsable también de los juegos, actividades deportivas, artísticas y culturales realizadas en familia, así como de la planificación y desarrollo de las experiencias de ocio familiar. Sin embargo, es un resultado que contrasta con el alto porcentaje de participación conjunta de la madre y el padre en actividades de ocio (artístico-culturales y físico-deportivas) que revela un estudio anterior llevado a cabo en el contexto gallego (Maroñas et al., 2018).

Durante el confinamiento, las responsabilidades laborales y educativas supusieron una barrera difícil de salvar para una óptima conciliación de los tiempos familiares (Teijeiro et al., 2021). En el presente estudio se observa que las valoraciones sobre conciliación y ocio van de la mano, en convergencia con los resultados de otras investigaciones (Buxarrais y Escudero, 2014); ya que cuanto más alto es el nivel de conciliación, mayor es la valoración sobre el ocio familiar como medio de crecimiento personal y de satisfacción con la calidad de este tiempo familiarmente compartido. También es mayor la consideración de que el confinamiento mejoró el bienestar de los hijos/as; mientras que es menor la renuncia a los tiempos personales y el sentimiento de culpa por no disponer de tiempo suficiente para el ocio familiar. Así mismo, muchos/as de los/las que continuaron con sus obligaciones laborales -y, por tanto, con menos posibilidades para conciliar- emitieron valoraciones más bajas en relación con la contribución del ocio familiar a su crecimiento personal, sintiéndose menos satisfechos/as con la calidad de su ocio y más culpables por no disponer de tiempo suficiente para disfrutarlo en familia.

Pese a que se obtienen porcentajes altos en el gusto por compartir tiempo de ocio en familia, dado que superan incluso los obtenidos por padres y madres con hijos/as de edades superiores (Sanz et al., 2018), si los comparamos con los de las familias con hijos e hijas sin NEAE que cursan la misma etapa educativa, se observa que las que tienen a su cargo hijos con NEAE ponen de manifiesto una menor valoración en su gusto por compartir tiempo de ocio en familia y, además, con diferencias estadísticamente significativas, muestran más insatisfacción con la calidad de su ocio familiar. Así pues, en una situación tan insólita como la vivida durante la pandemia, urge promover políticas sociales, educativas y laborales que favorezcan tiempos compartidos entre todos los miembros de la unidad familiar, así como invertir en recursos y servicios inclusivos de base comunitaria para el desarrollo de un ocio de calidad en familia (Varela y Gradaílle, 2021). Desafíos que, sin duda, resultan necesarios para la armonización -y conciliación- de los tiempos sociales; de ahí la necesidad de continuar investigando en este ámbito desde una perspectiva pedagógica y sociocomunitaria.

Con todo, en un escenario de privación de derechos, los tiempos de ocio sirvieron para incrementar la cohesión familiar y se revelaron como factores esenciales para promover el desarrollo integral de las personas (Caride, 2012, 2014; Cuenca, 2014; Iso-Ahola, 1980), garantizar la armonía de los núcleos familiares, favorecer el bienestar individual y colectivo y promover la salud (Coleman e Iso-Ahola, 1993). El confinamiento ha dado lugar, por tanto, a una redefinición del ocio (Belmonte et al., 2021) que ha permitido reafirmarlo como fuente de salud emocional y psicológica, además de reforzar su potencialidad como una herramienta comunicativa y relacional esencial para las dinámicas cotidianas de las familias, especialmente para aquéllas que tienen hijos/as con NEAE.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)