Introducción

La edad en que se presenta la salida de la escuela tiene diversas connotaciones según el contexto en que se desenvuelven las personas. Dependiendo de la forma en que se concibe a hombres y mujeres dentro de su sociedad y del valor que se atribuye a la escolaridad, se hará mayor o menor esfuerzo individual y colectivo por permanecer en la escuela. Dentro de una cohorte es posible considerar que esta edad sintetiza en gran parte el contexto individual y familiar, además de las contradicciones de género, socioeconómicas e históricas presentes en ella. Por tanto, la edad en que ocurre una transición puede tomarse como un indicador del grado de igualdad o desigualdad que existe dentro de un país en un periodo determinado, así como de las posibilidades que tuvieron las personas y la comunidad para desarrollarse.

En esta investigación se analizan el calendario de la primera salida de la escuela y los elementos que incidieron en la permanencia escolar de tres cohortes de mujeres y de varones mexicanos urbanos1 nacidos entre 1936 y 1938, 1951 y 1953, y 1966 y 1968, a las que llamaremos respectivamente: cohorte antigua, intermedia y joven, las cuales se ubicaron a su vez en dos estratos socioeconómicos: medio y bajo.2

Se pretende mostrar que aun cuando a lo largo del siglo XX fueron mejorando las condiciones de vida, fue aumentando la escolaridad de la población en general y se fue cerrando la brecha educativa por género; las desigualdades entre los niveles socioeconómicos siguieron muy presentes en estas cohortes y aun se presentaron notables diferencias entre hombres y mujeres en el nivel de escolaridad y en las edades de salida de la escuela. En este estudio se pondrá mayor énfasis en las transiciones de la población femenina y se tomará a la masculina como punto de comparación.

Los elementos de análisis de esta investigación son: el género, la cohorte y el estrato. Las diferencias genéricas pueden potencializarse o atenuarse dependiendo del acceso a los recursos económicos y a las redes sociales con que cuente la cohorte, pues tales factores pueden postergar la salida de la escuela. Los efectos de pertenecer a uno u otro estrato pueden ser diferentes si se es hombre o mujer, por lo que la conjugación entre el género y el estrato socioeconómico repercute en el logro escolar.

Aunado a ello, la cohorte de nacimiento influye decisivamente en la vida de las personas, pues refleja el tiempo histórico y éste afecta de manera distinta a los individuos según su edad en el momento en que ocurren los cambios sociales. Así, factores tales como la instrumentación de políticas públicas en materia educativa pueden ocasionar variaciones en la forma y en las circunstancias en que ocurre esta transición en cada cohorte, de ahí que sea un indicador de las transformaciones sociales y culturales.

El estudio toma el curso de vida como referente teórico para comprender la complejidad de las relaciones entre la salida de la escuela y los factores sociodemográficos que han afectado a tres cohortes de nacimiento, a la luz de las transformaciones que ocurrieron en México desde los años cuarenta hasta finales del siglo XX. La teoría del curso de vida busca entender los patrones sociales, el cambio de los mismos y su relación con las condiciones sociohistóricas y personales (Elder, Kirkpatrick y Crosnoe, 2003). Para ello se enfoca en el proceso del desarrollo individual y en la relación de la biografía personal con las estructuras histórico-sociales para conjuntar ambos elementos en su análisis (Elder, 1987).

La salida de la escuela es una de las transiciones más importantes hacia la vida adulta. Puede obedecer al egreso escolar o al abandono de los estudios. En el primer caso el alumno concluye con su escolaridad porque llegó al nivel que deseaba o al grado máximo al que aspiraba o al que su sociedad esperaba de él. En el segundo caso el estudiante deserta de la escuela en algún momento, ya sea al concluir un grado o un nivel escolar, e incluso durante el ciclo escolar, esgrimiendo para ello argumentos tan variados como las cuestiones económicas, los problemas familiares, los embarazos no planeados, o la desmotivación escolar, entre otras razones.

La connotación personal y social que se le da a cada situación es distinta. No obstante, en este trabajo se estudia dicha transición sin distinguir si se presentó por abandono o egreso, ya que la Encuesta Demográfica Retrospectiva (Eder) 1998, que es la fuente de datos que se empleó por ser una encuesta que contiene datos año por año de la vida de las personas, no indica el motivo por el que se dio esta situación.

Para abordar el tema se emplearon dos herramientas estadísticas: las tablas de vida y los modelos de historia de eventos. Con la primera técnica se estudiaron el calendario y la intensidad de esta transición, y con los modelos de historia de eventos se precisaron los factores sociodemográficos asociados a la salida de la escuela de los hombres y de las mujeres. El trabajo consta de tres secciones: en la primera se exponen los antecedentes históricos y de investigación que dan sustento al análisis; en un segundo momento se muestran los resultados del calendario de dicha transición en las tres cohortes con el propósito de ahondar en sus edades por género y por estrato socioeconómico. En la última sección se presenta un examen de las variables sociodemográficas relacionadas con la salida de la escuela y se exponen los resultados más sobresalientes.

Panorama histórico de la educación en México

La educación formal es un elemento importante para el desarrollo de un país. En México los ideales de transformación de la sociedad, el desarrollo, la igualdad y el nacionalismo estuvieron presentes a lo largo del siglo pasado; no obstante no siempre se logró concretarlos debido en parte a los cambios que cada gobierno fue realizando en el ámbito escolar, así como a la falta de una planeación educativa de largo alcance, al reducido presupuesto que se otorgó a la educación y a la presencia de líderes del sindicato magisterial cada vez más fuertes pero poco interesados en incrementar la calidad educativa nacional. Por esto se observan diferencias sustantivas en el logro escolar entre los diversos grupos poblacionales conforme al tiempo sociohistórico en que se hallaban en el momento en que se estudiaron.3

A principios del siglo XX el país contaba con una población de apenas 15 millones de habitantes, sin embargo 78% era analfabeta. Para 1940, momento en que la cohorte antigua, nacida entre 1936 y 1938, tenía edad para asistir a la escuela, el porcentaje de analfabetas era de 54%, con una población de 20 millones de habitantes (Vázquez, 2011; Greaves, 2011).

El 44% de la población en edad escolar estaba inscrito en primaria. El país era todavía rural, pluriétnico y con grupos aislados por la orografía. La pobreza de la mayoría contrastaba con la riqueza que se concentraba en manos de unos cuantos. Aunque apenas comenzaba la integración urbana producto de la industrialización, se advertían notables diferencias entre las escuelas rurales y las urbanas, pues en la mayoría de las rurales se impartían sólo uno, dos o tres grados de escolaridad como máximo, de manera que sólo 4 de cada 100 niños inscritos en primer grado llegaban al sexto, mientras en las ciudades 55% de las primarias contaba con los seis grados. Entre la población mayor de 15 años el número medio de años aprobados en la escuela era de apenas dos (Greaves, 2011; Vázquez, 2011).

En los siguientes tres lustros se concentró 92% de la matrícula escolar en la educación básica; 66% de los adolescentes no contaba con instrucción escolar al concluir la primaria, y la enseñanza preparatoria, vocacional y normal representaba apenas 3.4% del total escolar, aunque algunas zonas urbanas, como la Ciudad de México, concentraban ya una alta proporción de la inscripción nacional, mientras en el campo eran muy reducidas las oportunidades para continuar estudiando después de la primaria. En materia de educación superior la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) cubrían los requerimientos de la nueva sociedad urbana; además se establecieron en los estados algunas instituciones públicas y privadas (Greaves, 2011).

Para 1958, cuando la cohorte intermedia (1951-1953) empezó a ir a la escuela, la población ya había comenzado a crecer y a urbanizarse rápidamente; pese a ello, de cada 100 alumnos de primer ingreso sólo 16 llegaban a sexto grado y la mitad de los niños que vivían en el campo no pisaba un aula (Latapí, 1965; Muñoz y Suárez, 1994; Carranza, 2004; Greaves, 2011).

Se calcula que en 1960 el número medio de años aprobados en la escuela por la población en general seguía siendo de tan sólo 2.2 y el analfabetismo se encontraba presente en 4 de cada 10 personas mayores de 15 años, por lo que era poco común cursar la secundaria o un nivel educativo superior (Muñoz y Suárez, 1994; Alba, 1989; Aboites, 2006).

Ante este escenario Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública, puso en marcha en 1960 el Plan de Once Años, con el cual se promovieron campañas de alfabetización, se construyeron escuelas, se preparó a más profesores, y por primera vez se editaron y distribuyeron libros de texto y materiales educativos gratuitos en todas las primarias del país. Los objetivos que preconizaba el Plan eran tres: 1) incorporar a la primaria a los niños que todavía no eran atendidos por falta de plazas escolares, 2) dotar de plazas a la educación para poder inscribir cada año a todos los niños de seis años, y 3) mejorar la eficiencia terminal de la misma, de modo que 38% de los niños que iniciaran su primaria en 1964 permanecieran en la escuela hasta matricularse en el sexto grado en 1970, ello con base en los índices de retención y aprobación que ya presentaban las escuelas del Distrito Federal (Latapí, 1965; Muñoz y Suárez, 1994; Carranza, 2004; Greaves, 2011).

Pese al impulso que se le dio a la educación, sobre todo en los primeros cinco años de la aplicación del Plan de Once Años, no se obtuvieron los resultados esperados: a finales de los sesenta, cuando estaba concluyendo el plazo establecido por el Plan, el volumen de alumnos rezagados había crecido pero no había aumentado significativamente la eficiencia terminal; si bien se habían ofrecido plazas escolares a una cantidad considerable de niños en los primeros grados de primaria, a falta de aulas y de maestros en los siguientes grados, especialmente en el cuarto, éstos terminaban desertando. Asimismo el número de niños y adultos que no contaban con la primaria y que no asistían a la escuela se había incrementado por la falta de estímulos familiares, por la temprana incorporación de los niños a las actividades productivas, por las deficientes vías de comunicación hacia los lugares que contaban con escuelas, y por la pobreza imperante, sobre todo en el medio rural (Latapí, 1965 y 1973; Muñoz y Suárez, 1994).

El desarrollo económico y la transición de la sociedad rural a la urbana e industrial, que se inició en los años cuarenta, ensalzaron el valor de la escolarización como medio para lograr la movilidad social, lo que propició el incremento de las demandas educativas. Su expansión dio a la educación una connotación democrática, si bien no acarreó un beneficio para todos los sectores sociales. La igualdad de oportunidades educativas y la posibilidad de ascenso social no siempre llegaron a alcanzarse y sólo beneficiaron a ciertos grupos de la clase media, olvidando al campesinado y al sector obrero. En cambio se perpetuaron las diferencias entre las escuelas urbanas y las rurales en cuanto a la distribución de oportunidades de cursar la primaria completa y a la expansión de la enseñanza media y superior. Se favoreció más a las zonas desarrolladas y menos a las más rezagadas, por lo que la escuela se transformó en un elemento adicional de marginación (Latapí, 1973; Greaves, 2011).

En 1970 el número medio de años aprobados en la escuela era de 3.4. El analfabetismo se situó en 31.6% entre la población de 15 años y más (Alba, 1989; Muñoz y Suárez, 1994; Parker y Pederzini, 2000; Aboites, 2006), y si bien aumentó la inscripción en las escuelas secundarias, se mantuvo el desequilibrio regional (Greaves, 2011).

Por ello el secretario de Educación Pública Víctor Bravo Ahuja apoyó la discusión de una nueva ley de educación, que se promulgó el 13 de diciembre de 1973, justo cuando la cohorte más joven (1966-1968) empezaba a cumplir seis años. Con esta ley se reformaron los métodos, los programas de estudio y los libros de texto de primaria (Vázquez, 2011). En cuanto a los estudios medios, se promovió el crecimiento de las secundarias técnicas agropecuarias y de las normales rurales en el campo. En la ciudad la UNAM creó el Colegio de Ciencias y Humanidades (1971), y el IPN llevó a cabo la conversión de las vocacionales en centros de estudios científicos y tecnológicos (CECyT) para ofrecer títulos intermedios. En 1974 se fundó la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y se instituyeron los Centros de Educación Básica para Adultos (posteriormente INEA) para combatir el analfabetismo (Vázquez, 2011).

En 1978 se aumentaron el número de aulas y alumnado en primaria, y para 1982 se había logrado una cobertura de 86% en este nivel, con una eficiencia terminal de 50.4%. En secundaria creció la matrícula, se extendió la telesecundaria y se alcanzó una eficiencia terminal de 70%. A lo largo de la década de los ochenta se obtuvo cierto éxito en detener la deserción y la reprobación escolar sin que se lograra mejorar la calidad de la enseñanza. Para 1993 la educación básica obligatoria incluyó preescolar, primaria y secundaria (Vázquez, 2011).

En 1997 el número medio de años aprobados en la escuela era ya de 7.4 (Tuirán y Zúñiga, 2000; Giorguli, 2006). Cerca del año 2000 el analfabetismo entre la población mayor de 15 años alcanzó 11.3% (Muñoz y Suárez, 1994; Pederzini, 2006; Aboites, 2006). En esta última década del siglo XX la probabilidad de entrar a la secundaria ya era alta: 87% de los jóvenes que terminaban la primaria continuaba estudiando, aunque se presentaban diferencias por sexo en el ingreso, ya que las niñas acudían en menor medida que los niños (Mier y Terán y Rabell, 2001).

Estado del arte sobre el tema de estudio

Algunas investigaciones reportan diferencias consistentes en los niveles educativos respecto a la permanencia y el desempeño escolar de las personas según su cohorte, su género y su estrato socioeconómico; no obstante es poco común hallar estudios que interrelacionen los tres ejes. Algunos autores se han interesado en las cohortes incluidas en este artículo e indican que ha habido un aumento notable en el nivel educativo a lo largo del tiempo. En las cohortes más recientes se observa que una mayor proporción de niños de ambos sexos asiste alguna vez a la escuela y lo hace a la edad normativa correspondiente (Mier y Terán y Rabell, 2005; Coubès y Zenteno; 2005; Castro y Gandini, 2006).

De igual manera, en la cohorte más joven de este estudio (1966-1968) se advierte que se posterga la salida de la escuela en comparación con las cohortes más antiguas, tanto para las mujeres como para los hombres. En las tres cohortes los hombres y las mujeres presentan un comportamiento muy similar en los primeros seis años de duración de su educación formal. No obstante, a partir de los siete años de educación los hombres de todas las cohortes muestran una mayor permanencia en la escuela en comparación con las mujeres, aunque la brecha no superó el año y medio (Castro y Gandini, 2006).

En las últimas décadas del siglo pasado cada vez más hombres y mujeres de estas cohortes comenzaron a adquirir un nivel de escolaridad de secundaria o bachillerato, sin embargo estos avances educativos no incluyeron un mayor acceso a la educación universitaria en la última cohorte de este estudio, ya que las edades de salida continuaron siendo tempranas y diferenciadas por género (Coubès y Zenteno, 2005; Castro y Gandini, 2006).

En concordancia con lo anterior, los niveles de educación formal sugieren que los hombres aventajan ligeramente a las mujeres en términos de escolarización, ya que ellas salen de la escuela antes que los varones, muchas veces sin haber alcanzado un nivel superior a la primaria o a la secundaria. Este retiro escolar viene acompañado de mayores responsabilidades en el hogar y el cuidado de los menores y las personas de la tercera edad, así como de una baja participación en el mercado laboral (Morelos, Aguirre y Pimienta, 1997; Parker y Pederzini, 2000; Mier y Terán y Rabell, 2002; Giorguli, 2002; Castro y Gandini, 2006).

Si bien anteriormente eran grandes las diferencias por género en la educación, con el incremento de las oportunidades educativas y el aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, las familias han tendido a invertir más en ellas, con lo que se ha ido cerrando la brecha de género en el nivel de primaria. No obstante parecen haberse trasladado las diferencias al nivel educativo siguiente, ya que a partir de los 12 años las niñas tienden a dejar la escuela más frecuentemente que los varones (Parker y Pederzini, 2000; Mier y Terán y Rabell, 2002).

A pesar de que las niñas asisten menos a la escuela, las que lo hacen suelen lograr mejores resultados que los niños, ya que son mayores sus probabilidades de terminar la primaria a tiempo al no rezagarse ni repetir grados (Parker y Pederzini, 2000; Mier y Terán y Rabell, 2002). A los 16 años los porcentajes de niños y de niñas que terminan la primaria son similares, lo cual se debe a que mientras las mujeres salen antes del sistema escolar, los varones tienden a atrasarse y a reprobar debido a que tienen mayores probabilidades de tener que trabajar o de combinar el estudio y el trabajo cuando los recursos del hogar son escasos, lo que a largo plazo les repercutirá en sus niveles de escolaridad al impedirles continuar con su educación formal (Parker y Pederzini, 2000; Camarena, 2000; Tuirán y Zúñiga, 2000; Giorguli, 2002; Mier y Terán, 2004 y 2007).

Aunado a ello se observan diferenciales educativos según el sector socioeconómico de la familia, ya que las personas de escasos recursos tienen bajos niveles educativos, asisten menos a la escuela y dejan de acumular años de escolaridad antes que las de estratos más altos (Parker y Pederzini, 2000; Polo Arnejo, 1999; De Oliveira y Mora, 2008a y b). En los estratos bajos la salida de la escuela adquiere mayor importancia como primera transición, en comparación con el estrato medio alto, en el cual la primera transición es el trabajo. En el estrato bajo las mujeres son quienes salen antes de la escuela. Tales diferencias entre los sectores sociales se mantienen en los grupos más jóvenes (De Oliveira y Mora, 2008a y 2008b).

A pesar de que en el estrato medio alto las mujeres y los hombres egresan más tardíamente del sistema educativo, entre los 25 y 29 años, también en este sector se nota una discriminación por género a favor de los varones, lo cual puede deberse a un efecto de cohorte, ya que estos datos se refieren a las generaciones más jóvenes, aunado a que es posible que las mujeres de las familias más acomodadas dejen de estudiar a partir de cierto momento debido a que ya alcanzaron los niveles de escolaridad deseados y a que ya se han unido maritalmente y han tenido hijos en mayores proporciones que su contraparte masculina (Ojeda, 1989; Mier y Terán y Rabell, 2001; Polo Arnejo, 1999; De Oliveira y Mora, 2008a y 2008b).

Los contrastes por estrato socioeconómico en el momento de egresar del sistema escolar son mucho más acentuados entre la población femenina que entre la masculina. Asimismo, si bien las divergencias entre hombres y mujeres atraviesan los diferentes sectores sociales, son más marcadas -al menos en las primeras edades escolares- en los estratos bajos, donde la división sexual del trabajo en los hogares limita más la escolaridad de las mujeres, así como su participación en el mundo laboral en relación con los hombres de su mismo medio socioeconómico, así como con otras mujeres que cuentan con mejores niveles de vida. También los varones del estrato bajo enfrentan estas condiciones de desventaja, ya que dejan la escuela y entran a la vida laboral en mayor medida y antes que los hombres del estrato medio alto (De Oliveira y Mora, 2008a y 2008b).

A partir de la revisión histórica y de los resultados que han reportado las investigaciones mencionadas, se presenta primeramente el análisis del calendario de la salida de la escuela de las tres cohortes de mujeres y luego el de los varones. Enseguida se realiza una revisión por estrato socioeconómico para la población femenina y para la masculina de cada cohorte, y posteriormente se hace un contraste por género. Finalmente se verifica, mediante modelos de tiempo discreto, la asociación de la cohorte, el género y el estrato socioeconómico en esta transición.

La experiencia escolar femenina: cambios en el tiempo

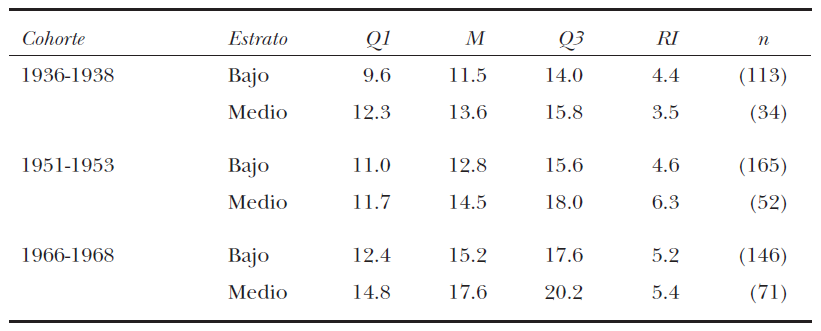

Con la finalidad de adentrarnos en el calendario de la salida de la escuela de las mujeres mexicanas del área urbana en el siglo XX se presentan el primer y el tercer cuartil, así como la mediana4 de las tablas de vida de cada cohorte.5 Se esperaba observar en este apartado diferencias en el calendario de salida del sistema escolar a favor de las mujeres más jóvenes marcado por la mayor permanencia escolar de éstas. En el cuadro 1 se aprecia un aumento en las edades de salida de la escuela de las tres cohortes de mujeres, lo que refleja en gran medida los esfuerzos que realizó el gobierno federal para expandir el sistema escolar a partir de los años cuarenta a fin de incrementar los niveles educativos de la población mexicana.6

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Demográfica Retrospectiva 1998.

CUADRO 1 Salida de la escuela de mujeres. Cuartiles, mediana y rango intercuartil

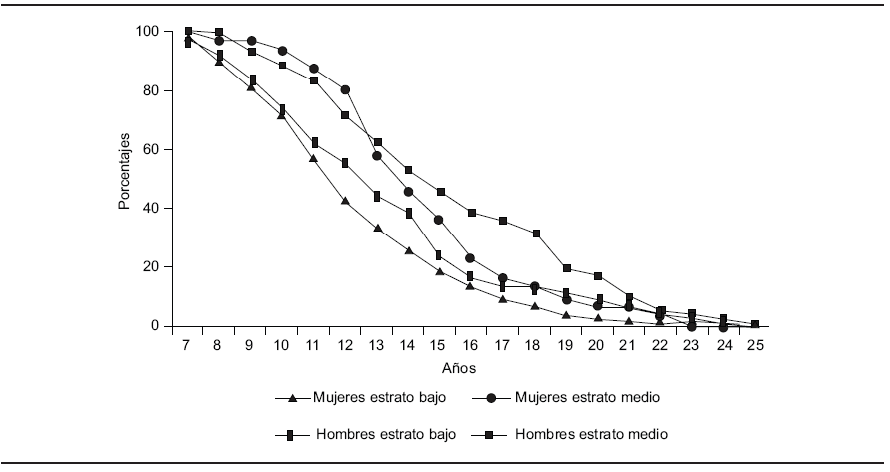

En la cohorte antigua de mujeres la curva de supervivencia (gráfica 1) muestra una menor asistencia escolar y una alta probabilidad de dejar la escuela en todas las edades; en cambio en la joven esta probabilidad disminuye, por lo que se observa una mayor supervivencia escolar. El cuadro 2 muestra una notable disminución de la proporción de mujeres que nunca estudiaron a lo largo de las tres cohortes, pues pasó de 24.4 a 2.1%; así, el ingreso a la educación formal se hizo casi universal en la cohorte más joven.

Fuente:Elaboración propia con base en la Encuesta Demográfica Retrospectiva 1998

GRÁFICA 1 Mujeres que permanecen en la escuela, según cohorte

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Demográfica Retrospectiva 1998.

GRÁFICA 2 Hombres que permanecen en la escuela, según cohorte

* Esta categoría incluye a las mujeres que estudiaron primaria o algún oficio técnico con primaria, independientemente de si lograron concluir con el nivel.

** Incluye secundaria y técnico con secundaria.

*** Incluye estudios de bachillerato, técnico con bachillerato, normal básica, profesionista y posgrado.

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Demográfica Retrospectiva 1998.

CUADRO 2 Nivel educativo alcanzado por las mujeres según su cohorte de nacimiento (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Demográfica Retrospectiva 1998.

CUADRO 3 Salida de la escuela de hombres. Cuartiles, mediana y rango intercuartil

Aumentó además la proporción de mujeres que obtuvieron niveles educativos más altos. En la primera cohorte la mayor parte solamente logró estudiar la primaria y el número que llegó a cursar los siguientes niveles fue muy bajo, en tanto que en la cohorte más joven la situación cambió completamente al incrementarse el porcentaje con secundaria o con bachillerato y más. En estas generaciones los cambios en la escolaridad se reflejan tanto en las edades más tardías de salida del sistema educativo como en la reducción de la proporción de personas que nunca asistieron a la escuela.

Pese a ello, el cuadro 1 revela la existencia de rezagos en materia de educación a lo largo del tiempo, ya que la edad mediana tan sólo aumentó 3.7 años entre cohortes extremas,7 y entre los 14 y los 18 años tres de cada cuatro mujeres ya habían salido del sistema educativo en esas mismas generaciones.8 Las edades tempranas de salida de la escuela en cada cohorte reflejan que el grueso de la población de las tres generaciones no permaneció en el sistema educativo el tiempo suficiente para acceder a niveles avanzados de escolaridad, sobre todo en las dos primeras cohortes, debido en parte a las pautas de género, pues en las décadas pasadas no siempre se creía necesaria la educación formal de la mujer al considerar que su destino era desempeñar las labores del hogar.

El rango intercuartil aumentó de 4.5 a 5.5 años entre las cohortes extremas, lo que revela un incremento de las desigualdades educativas en la generación más joven al existir una menor concentración de la finalización de los estudios en determinadas edades. Tal desigualdad podría tener su explicación en posibles impedimentos familiares y sociales, pero sobre todo económicos, ya que a las mujeres de la cohorte joven les tocó vivir la crisis económica de los ochenta cuando aún se encontraban estudiando la secundaria, por lo que es muy posible que ello mermara sus oportunidades educativas y por tanto se ampliara el rango intercuartil.

La experiencia educativa masculina

En el calendario de salida de los varones se esperaba observar una diferenciación marcada por los cambios en el tiempo en detrimento del logro educativo de la generación más antigua. Esto efectivamente se comprobó, pues sus tendencias son similares a las de las mujeres.9 Si bien fueron presentándose edades cada vez más tardías en el momento en que el primer cuartil de cada cohorte partió del sistema escolar, que pasó de 10 a 14 años entre las cohortes extremas, aún siguieron siendo edades claramente precoces que no le permitieron a uno de cada cuatro niños estudiar más que algunos años de primaria o secundaria.

La edad mediana aumentó entre cohortes al pasar de 12.9 años en la generación antigua a 16.7 años en la joven, con un incremento de 3.8 años entre las cohortes extremas, lo que significa que en esta última generación uno de cada dos varones contó con la posibilidad de cursar algunos años del bachillerato.

Las precoces edades de esta transición revelan que una proporción importante de la población masculina no tuvo acceso ni contó con los recursos económicos ni con el apoyo familiar o con la motivación y el interés necesarios para proseguir con sus estudios, y es posible que se haya visto forzada a contribuir a sufragar las necesidades económicas de su familia de origen, lo que le restaría tiempo para continuar estudiando.

El rango intercuartil muestra que aun cuando la tendencia a realizar esta transición se ubicó alrededor de determinadas edades, esto no parece cierto en el caso de la cohorte intermedia, ya que a diferencia de las otras dos cohortes su rango pasó de los cinco a los seis años y mostró entre los hombres una mayor desigualdad en el momento de dejar la escuela que la de los varones de las otras dos generaciones. Ello se debe posiblemente a que sólo una parte de esta cohorte comenzó a gozar de la expansión de la educación que se presentó durante la década de los setenta, lo que llevó a alargar el rango intercuartil.

Se aprecian además notables aumentos en el nivel educativo que alcanzaron los varones de las tres cohortes, ya que la proporción de los que nunca habían estudiado se redujo de 12.5 a 2.1% entre cohortes. Si bien en la primera cohorte seis de cada diez hombres habían estudiado sólo algún grado de primaria, ya para la última esto disminuyó a dos de cada diez. De la misma forma se presentaron notables aumentos en secundaria, bachillerato y universidad. En comparación con las mujeres, ellos presentaron una menor proporción de personas sin escolaridad en la primera cohorte y lograron llegar en mayor cantidad a grados de nivel medio superior y superior en todas las cohortes, todo lo cual coincide con lo que diversos estudios han indicado acerca de la preferencia de las familias por asegurar a los varones mejores niveles educativos.10

El aumento de la escolaridad y de la edad de salida de la escuela en las dos cohortes más jóvenes tendría su explicación en la ampliación del número de profesores y de escuelas, en el mayor acceso a las mismas -sobre todo en el área urbana- y en la gratuidad de los libros de texto. Aunado a ello, la instrumentación del Plan de Once Años (a partir de 1960) pareció beneficiar a la cohorte intermedia -que en ese momento tendría entre seis y ocho años de edad- al aumentar las oportunidades de cursar el nivel primario, ya que el plan estaba enfocado mayormente en dicho nivel.

A la cohorte joven la promulgación de una nueva ley de educación en 1973 le permitió contar con programas de estudio, métodos y libros de texto de primaria reformados. Se promovió entonces el aumento de las secundarias y la creación de nuevas escuelas de bachillerato y de universidades, por lo que la oferta educativa se amplió rápidamente, y con ello se benefició a esta cohorte y a una parte de la intermedia al brindarles más opciones educativas.

Asimismo, los cambios sociales y de género, tales como el incremento de la fuerza laboral femenina, el aumento de los hogares con jefas de hogar y las modificaciones en cuanto a la valoración de la mujer, entre otros factores, deben haber incidido en su cada vez más tardío éxodo del sistema escolar.

Desigualdades por cohorte y estrato socioeconómico

En este apartado se estudia la salida de la escuela diferenciando el estrato de origen de las mujeres y de los varones de cada una de las tres cohortes.11 Se esperaba observar desigualdades socioeconómicas persistentes a lo largo de más de medio siglo en cuanto a las edades de salida de la escuela, y que las mujeres y los hombres de los niveles bajos salieran a edades más tempranas. Tal situación tendería a acentuarse más que a desaparecer con el paso del tiempo debido a los desequilibrios económicos que sufrió el país a partir de la década de los setenta y que se profundizaron en las siguientes décadas con las crisis de 1981 y 1994, lo cual afectó la posibilidad de que las personas con menores oportunidades económicas lograran un mejor desarrollo educativo.

En el nivel medio contamos con un reducido número de casos de estudio, de ahí que los resultados de estos apartados deban verse como primeras evidencias de las posibles diferencias por estrato, y que por ello nos hayamos centrado principalmente en el bajo.

Si bien la edad de salida de la escuela aumentó entre las mujeres, este avance varió de acuerdo con su estrato socioeconómico: fue mayor en las del estrato medio con relación a las del bajo.12 Esta diferencia es especialmente pronunciada en el tercer cuartil, lo que indica que la población femenina del nivel bajo contó con menores oportunidades de retardar dicha transición por un periodo más prolongado de tiempo, y que por ende fueron menos sus posibilidades de prepararse para el desarrollo de su vida adulta y de aplazar sus siguientes transiciones vitales.

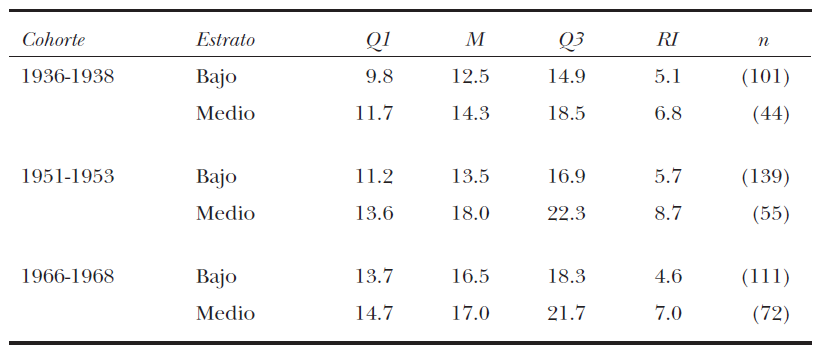

En las tres cohortes de varones también se presentaron avances desiguales en el aumento de la edad de salida de la escuela conforme avanzó el siglo, siempre en contra del nivel bajo (cuadro 6).13 En cada cohorte se aprecia una mayor homogeneidad en las edades de salida de los hombres del estrato bajo, con un rango intercuartil situado alrededor de los cinco años; en tanto que los del estrato medio espaciaron más su partida del sistema escolar, sobre todo los de la cohorte intermedia, lo que significó una mayor diferenciación en los logros educativos de los varones por nivel socioeconómico y la mayor posibilidad para quienes contaban con mejores niveles de vida de decidir el momento en que dejarían la escuela.

La cohorte antigua (1936-1938)

Una de cada cuatro mujeres de la cohorte más antigua comenzó a dejar el sistema escolar a edades muy tempranas pero diferenciadas por estrato, ubicadas entre los 9 y los 12 años en el bajo y medio respectivamente; esta misma situación ocurrió en la edad mediana y el tercer cuartil (cuadro 5).14 Si bien 75.6% de las mujeres de la cohorte más antigua asistió a la escuela, la escolaridad aún no se encontraba establecida como una opción de desarrollo para ellas, por lo que las edades de salida en ambos estratos fueron muy precoces, y 24.4%, en su gran mayoría del estrato bajo, no tuvo la oportunidad de estudiar.

En los hombres de esta cohorte también se presentaron edades diferenciadas por estrato en cada medida. Asimismo 12.5%, casi la mitad de lo reportado por su contraparte femenina, no tuvo posibilidad alguna de asistir a la escuela. El hecho de que una alta proporción de miembros de esta cohorte no haya tenido acceso a la escuela, y que en el caso de las mujeres su ingreso haya sido a una edad promedio de siete años (Mier y Terán y Rabell, 2005), son en sí mismos indicadores de la desigualdad presente desde el ingreso a la misma.

La edad más precoz de salida del estrato bajo puede deberse -al menos en parte- a que en esa época no todas las escuelas contaban con los seis grados de primaria, por lo que es posible que quienes vivían cerca de estas escuelas tuvieran que abandonarlas tras haber cursado el grado máximo que ofrecían, por lo regular hasta tercer año de primaria.

Otros factores que pueden explicar el temprano alejamiento escolar de los miembros del estrato bajo -mujeres y hombres- son las condiciones que prevalecían cuando vivieron su niñez y su juventud. A pesar de que en los años cuarenta y cincuenta había cierta bonanza económica y se gestaba una naciente clase media, la mayor parte de la población vivía en localidades rurales y semiurbanas donde el acceso a la escuela se veía muy limitado tanto por las distancias geográficas como por la escasez de ofertas educativas, lo que menguaba aún más la escolaridad femenina. Dicha población se hallaba en condiciones socioeconómicas deprimidas, con un bajo nivel educativo e inserta en empleos de baja calificación que reportaban una escasa remuneración salarial, por lo que no había un estímulo real para enviar a los hijos a la escuela, menos aún si eran mujeres, ya que se consideraba que su principal papel en la vida se desempeñaba dentro del hogar (Alba, 1989; Aboites, 2006).

Tal situación también la compartían los varones de esta cohorte, ya que a los niños se les veía mayormente como una forma de asegurar un capital para la familia, así como un flujo de recursos que iba principalmente de los hijos a los padres, y por ello era escasa la inversión en su educación. Asimismo, la secundaria no se encontraba institucionalizada dentro de la sociedad mexicana, sobre todo en el medio rural, de ahí que pocas personas pudieran alcanzarla y el acceso y permanencia fueran escasos y mayormente reservados a las clases medias que habitaban en las ciudades.

La gráfica 3 muestra que era mayor la supervivencia escolar entre los miembros del estrato medio en comparación con los del bajo. Si bien en las primeras edades las mujeres del estrato medio tenían más posibilidades de seguir en la escuela, aun por encima de los varones de su mismo nivel socioeconómico, a partir de los 13 años veían disminuir rápidamente sus posibilidades educativas, aunque seguían siendo superiores a las de las mujeres del estrato bajo.

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Demográfica Retrospectiva 1998.

GRÁFICA 3 Mujeres y Hombres de la cohorte 1936-1938 que permanecen en la escuela, según estrato socioeconómico

La cohorte intermedia (1951-1953)

La cohorte intermedia vivió sus primeros años entre 1950 y 1970, época que suele considerarse “dorada” en lo que al crecimiento económico corresponde. Sin embargo, y de forma similar a la anterior, no todas las familias contaron con las mismas oportunidades de integrarse al proceso de urbanización e industrialización que experimentaba el país, debido a que muchas se encontraban fuera del progreso social, que vía el empleo formal les habría permitido proporcionar a su descendencia la posibilidad de acceder a mayores niveles de escolaridad, o debido también a que continuaban viviendo en el campo, con todas las desventajas que ello implicaba, sobre todo para el acceso escolar de la población femenina, que tiende a ser más sensible a la disponibilidad de escuelas en las comunidades rurales.

En el plano educativo, el Plan de Once Años que se puso en marcha en 1960 les dio la posibilidad de acceder a la educación primaria -tanto en el campo como en la ciudad- contando por primera vez con libros gratuitos, lo que facilitaba el aprendizaje a la vez que homogeneizaba la educación en este nivel.

A pesar de tales avances las edades de salida de la escuela continuaron siendo anticipadas en la vida de las mujeres: 25% de la población femenina de ambos estratos ya había abandonado la escuela a los 11 años (cuadro 5), lo cual indica que una de cada cuatro jóvenes sólo logró estudiar algunos grados de primaria, sin grandes diferencias por nivel económico, posiblemente por efecto de las acciones que se desplegaban con el Plan de Once Años.

Ya en la edad mediana se observa una diferencia de 1.7 años a favor de las mujeres procedentes de las familias mejor acomodadas, con una edad de salida de 12.8 y de 14.5 años en los estratos bajo y medio respectivamente, lo que muestra que las jóvenes del estrato bajo vieron reducidas sus oportunidades educativas en edades cercanas a la conclusión de la primaria, mientras que posiblemente las del estrato medio pudieron haber asistido en mayor medida a la secundaria, la cual había comenzado a crecer en la década de los sesenta, sobre todo en las áreas más desarrolladas.

Entre los varones de esta cohorte se presentó, desde el primer cuartil, una diferencia por estratos de más de dos años en la salida de la escuela, producto de la necesidad que los primeros pudieron haber tenido de ayudar económicamente a sus familias, lo que los habrá llevado a abandonar muy pronto el colegio.

Dicha situación se acentuó en el tercer cuartil, ya que antes de los 17 años tres de cada cuatro varones con reducidas oportunidades económicas ya se encontraban fuera del sistema escolar; en tanto que en el estrato medio esto ocurrió hasta los 22 años, y esos jóvenes fueron los primeros en mostrar edades de egreso situadas alrededor de la conclusión de la universidad, lo cual coincide con el incremento de 27.3% en su asistencia a la educación media y superior (cuadro 4). De esta manera, parece hasta este momento que la población masculina del estrato medio de dicha cohorte fue quien más se benefició de la expansión y diversificación de la escolaridad; es posible que haya tenido la oportunidad de asistir a los bachilleratos y universidades que recientemente se creaban, a la par que contaban con el respaldo económico de su naciente clase social.

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Demográfica Retrospectiva 1998.

CUADRO 4 Nivel educativo alcanzado por los hombres según su cohorte de nacimiento (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Demográfica Retrospectiva 1998.

CUADRO 5 Salida de la escuela según cohorte de nacimiento y estrato socioeconómico de las mujeres. Cuartiles, mediana y rango intercuartil

En esta cohorte se presentaron notables diferencias por estrato socioeconómico. En las otras dos, la antigua y la joven, las había, pero no tan marcadas, producto quizá del mayor beneficio que pareció recibir la clase media de esta cohorte, principalmente los varones. Con todo ello se hizo más visible la desigualdad social, económica y educativa entre ambos estratos, a la par que entre hombres y mujeres.

La cohorte joven (1966-1968)

A pesar de que la cohorte más joven comenzó a vivir sus primeros años dentro del periodo de auge de la economía mexicana, durante la década de los setenta y siendo aún niños empezaron a resentir el deterioro de la estabilidad económica del país y continuaron padeciéndolo en las siguientes dos décadas. Esto pudo haber incidido en la anticipación de la salida de la escuela en las edades medianas que se presentó en ambos estratos socioeconómicos, sobre todo entre las mujeres, por lo que su escolaridad no fue muy alta pese a que formaron parte de las generaciones que comenzaron a disfrutar de los adelantos educativos del sistema nacional.

En primaria contaron con libros de texto gratuitos reformados, pudieron acceder a un mayor número de secundarias y se les presentó una variedad educativa más amplia en los niveles medio superior y superior. Aun así, a los 15.2 años la mitad de las mujeres del estrato socioeconómico más deprimido de esta generación ya no asistía a la escuela, es decir, en edades que apenas les habrían permitido concluir con la secundaria. En contraste, igual número de mujeres del estrato medio se encontró en situaciones similares a los 17.6 años, edad cercana a la conclusión del bachillerato.

En la población masculina continuaron presentándose diferencias por estrato desde el primer cuartil; se situaron en 13.7 y 14.7 años en los estratos bajo y medio respectivamente. En el nivel medio esta edad se aproximó al momento en que se finaliza la secundaria, que parece ser un punto de inflexión en la salida del sistema escolar (lo cual también se aprecia en otras medidas de esta cohorte).15 Aunque los cuartiles son medidas acumuladas que no reflejan lo ocurrido a cierta edad, cabe suponer que la probabilidad de abandonar la escuela sea mayor en estas edades debido a que con la institucionalización de la educación los individuos esperarían a concluir un ciclo escolar y un nivel educativo para plantearse, junto con su familia, su posibilidad de continuar o concluir su trayectoria escolar.

En los hombres las mayores diferencias por estrato se dieron en el tercer cuartil, con una edad de 18.3 y de 21.7 para los estratos bajo y medio, en el que se hicieron mucho más pronunciados los contrastes socioeconómicos de los cuales habían partido, lo que indica que mientras los varones del estrato medio pudieron haber continuado su preparación en los niveles universitarios, los del bajo sólo habrían podido acceder, cuando más, al bachillerato o su equivalente.

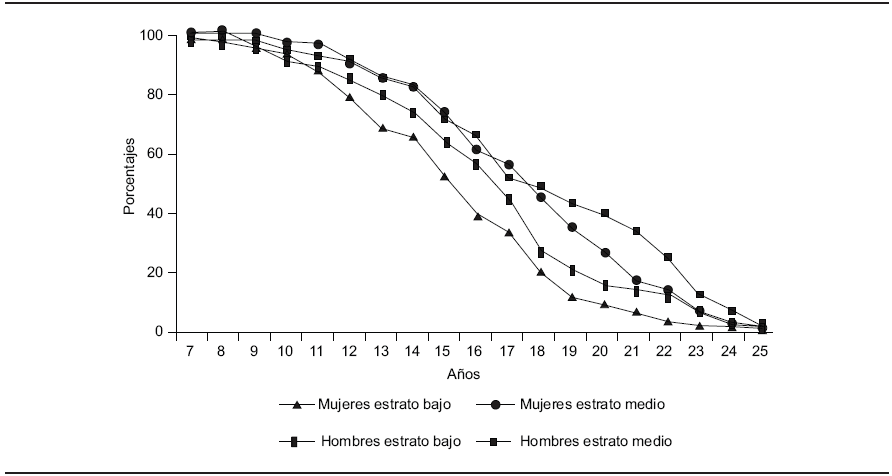

En la gráfica 5 se aprecia un estrechamiento de las distancias escolares en las primeras edades de la vida educativa de los cuatro grupos poblacionales, producto quizá de la mayor inversión que realizaron la sociedad y el gobierno en el nivel primario, lo que habrá permitido compensar los desequilibrios de origen de los niños con menos recursos y ayudarles a permanecer más tiempo en el colegio. Sin embargo, luego de los 11 años los adolescentes del estrato bajo, especialmente las mujeres, vieron rápidamente disminuida su presencia en la escuela.

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Demográfica Retrospectiva 1998.

GRÁFICA 5 Mujeres y hombres de la cohorte 1966-1968 que permanecen en la escuela, según estrato socioeconómico

Esto indica que incluso en esta cohorte que contó con mayores posibilidades de acceder y continuar en el sistema educativo gracias al incremento masivo de la educación, las limitaciones económicas siguieron influyendo en el nivel escolar y éste continuó siendo muy limitado y diferenciado por estrato. Sin embargo, por primera vez en estas cohortes se aprecia un cierre de la brecha de género en el primer cuartil y en la edad mediana entre los jóvenes del estrato medio, incluso a favor de la mujer, aunque desaparece en el tercer cuartil.16

Desigualdades por cohorte, género y estrato socioeconómico en el momento de salir de la escuela

Los resultados indican que hay diferencias entre el calendario de salida de la escuela de las mujeres y los hombres y el de las cohortes. En términos generales la población femenina de las tres cohortes en estudio tendió a salir de la escuela antes que su contraparte masculina, lo cual se aprecia en la edad mediana, donde se observa que si bien en cada cohorte aumentó la edad de término de los estudios de hombres y mujeres, se mantuvo una diferencia de un año o más a favor de ellos a través del tiempo (véase la quinta columna del cuadro 7 y la gráfica 6).

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Demográfica Retrospectiva 1998.

CUADRO 6 Salida de la escuela según cohorte de nacimiento y estrato socioeconómico de los hombres. Cuartiles, mediana y rango intercuartil

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Demográfica Retrospectiva 1998

CUADRO 7 Edad mediana a la salida de la escuela de mujeres y de hombres según cohorte de nacimiento y estrato socioeconómico

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Demográfica Retrospectiva 1998.

GRÁFICA 6 Mujeres y hombres que permanecen en la escuela, según cohorte

Cabría pensar que las edades medianas de la salida de la escuela a favor de los varones estarían magnificadas, ya que se sabe que ellos tienden a permanecer más tiempo en la escuela en comparación con las mujeres, pero muchas veces no alcanzan una mayor escolaridad debido a que tienden a rezagarse más. Sin embargo en estas cohortes no pareció suceder así, ya que al comparar los cuadros 2 y 4, referentes al nivel de escolaridad, se observa que a lo largo del tiempo las mujeres se concentraron en los niveles inferiores de la educación, en tanto que la participación de los hombres se incrementó considerablemente en los niveles más avanzados de la misma, por lo que la desigualdad de género pareció estar muy presente en estas cohortes.

Al incorporar el estrato en el estudio (cuadro 7) se aprecian desigualdades matizadas por el factor socioeconómico, ya que en cada cohorte fueron las mujeres del estrato bajo quienes presentaron una edad de salida de la escuela más temprana respecto a las mujeres del estrato medio, pero también respecto a los varones de su mismo nivel socioeconómico, si bien en la cohorte más joven la edad mediana de estas mujeres se acercó a las de los otros grupos poblacionales.

Los hombres del estrato bajo también exhibieron edades medianas mucho más prematuras en su salida del sistema escolar que las de las mujeres y los varones del estrato medio, por lo que esta transición muestra una estrecha relación con las concepciones de género y con las características socioeconómicas de la familia de origen de los jóvenes, como confirman los modelos de historia de eventos que se presentan más adelante.

Si bien entre las mujeres se incrementó la edad de salida y el nivel socioeconómico en cada cohorte, se mantuvo una diferencia de cerca de dos años entre los estratos, mientras que entre los hombres las desigualdades por estrato en el momento de dejar la escuela se fueron reduciendo con el tiempo. De esta forma parecen hacerse más evidentes las desigualdades que provoca la intersección del estrato con el género, mismas que ponen en mayor desventaja a las mujeres con bajos niveles de vida, pues fueron menores sus posibilidades de permanecer por más tiempo en el sistema educativo.

Las mujeres del nivel medio también vivieron desigualdades de género en esta transición, pero en edades más tardías, lo que se verifica a partir del tercer cuartil (cuadros 5 y 6). Es decir, en las edades donde ellas podrían encontrarse estudiando en los niveles medio superior y superior fue menor el número de mujeres dentro de los planteles educativos, lo cual puede atribuirse a la edad precoz en que la población femenina inicia su vida conyugal y reproductiva en relación con la masculina. Ello muestra que tanto para las mujeres del estrato bajo como para las del medio fueron mayores las posibilidades de quedar fuera del sistema educativo antes que sus pares del sexo masculino, aun cuando esto ocurriera en momentos tempranos de la vida de unas y más tardíos en la de otras.

Factores sociodemográficos relacionados con la salida de la escuela

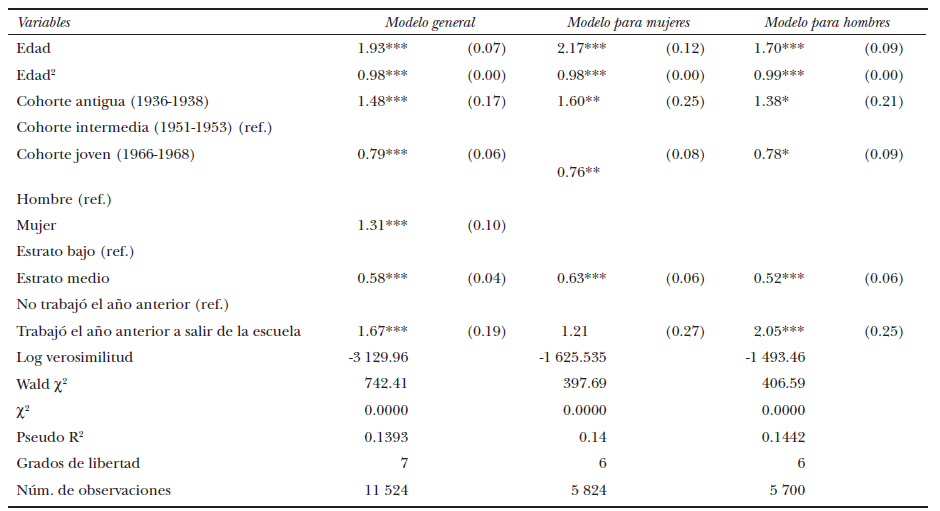

Este apartado se refiere a la manera en que se asocian los ejes del presente estudio --cohorte de nacimiento, género y estrato socioeconómico- con la probabilidad de salir de la escuela. Adicionalmente se agrega la edad como variable de control, y además la experiencia laboral un año antes de haber experimentado esta transición, ya que se sabe que la combinación de estudio y trabajo puede repercutir a largo plazo en la asistencia educativa, especialmente de los varones.

Para ello se ajustaron tres modelos de tiempo discreto: uno general, otro para las mujeres y uno más para los hombres, debido a que se observaron comportamientos diferenciales por género en la salida de la escuela. Los modelos de tiempo discreto precisan, controlando por otras variables, si una variable incide en la transición analizada, y además revelan en qué medida y dirección lo hace. En éstos se emplean como medida los años-persona, lo que permite estudiar eventos que no se repiten en el tiempo, tales como la primera salida de la escuela (Allison, 1984).

Una medida que se obtiene del modelo es el hazard rates (razón de momios), que en tiempo discreto es la probabilidad de que un evento le ocurra en un tiempo particular a un individuo, dado que éste se encuentra en riesgo de vivirlo en ese tiempo (Allison, 1984).17 Para posibilitar su explicación se recurre a la transformación exponencial de los coeficientes; así, una razón de momios (RM) mayor que uno indica que el riesgo de ocurrencia de la variable dependiente aumentará en el porcentaje por encima de la unidad que indica la RM de la categoría analizada respecto de la de referencia de la variable independiente, en tanto que una RM menor que uno revela que el riesgo disminuye según ésta lo indique.

Resultados del modelo

Tanto en el modelo general como en el de mujeres y en el de varones, con cada año más de vida se incrementó fuertemente la probabilidad de salir de la escuela, y este riesgo fue mayor para las mujeres. Sin embargo la edad elevada al cuadrado, que también resultó significativa, indica que la relación entre ésta y la probabilidad de salir de la escuela no fue lineal, sino que a partir de cierto momento se estacionó o disminuyó. Ello pudiera deberse a que las personas que lograron llegar a ciertos grados escolares vieron disminuido su riesgo de dejar la escuela, pues se trata de una población selectiva por sus mismas características educativas.

Las diferencias en las probabilidades de abandonar la escuela por cohorte revelan que la generación antigua tuvo más dificultades para permanecer en ella en cada edad con relación a la cohorte intermedia, y que esto es especialmente marcado en las mujeres de dicha cohorte. Mientras que la cohorte joven de hombres y de mujeres vio aumentadas sus posibilidades educativas, lo cual confirma lo ya visto con las tablas de vida en la primera parte de este estudio, en referencia a los avances en materia educativa que se lograron en el siglo pasado para la población en general y que repercutieron en la mejora educativa de las generaciones más jóvenes.

Aunque se redujo el riesgo de dejar la escuela en el tiempo, ello pareció ser especialmente favorable para las cohortes femeninas, ya que se observa una reducción en la razón de momios mucho más pronunciada en las mujeres en comparación con los hombres, especialmente entre la cohorte antigua y la intermedia. En ese mismo tenor, la cohorte intermedia pareció haber logrado más ganancias educativas si se le compara con la cohorte antigua, en tanto que para la joven, aun cuando continuó progresando en la asistencia, permanencia y niveles educativos, los avances no fueron tan marcados.18

Las desigualdades por género también son muy significativas: la probabilidad de que las mujeres abandonaran la escuela fue mucho más elevada que la de los varones, aun controlando por el estrato socioeconómico y por la cohorte (modelo general), lo que refuerza los resultados ya apuntados por las tablas de vida y por otras investigaciones que han reportado un menor apoyo a la educación formal de las mujeres en el interior de sus familias.19Asimismo, las personas del estrato medio tuvieron una menor probabilidad de dejar la escuela en relación con las del estrato bajo.

En principio se esperó encontrar interacciones sustanciales entre el género y el estrato socioeconómico asociadas a esta transición, por lo que se realizaron modelos de historia de eventos en donde se incluía dicha interacción; sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas que indicaran que ambas categorías se encontraban entrelazadas. Lo anterior pudiera deberse a que no todas las mujeres, por el hecho de serlo, estuvieron en riesgo de dejar la escuela, sino que el estrato pudo ser un elemento que las ayudara a superar tal riesgo, como puede apreciarse en el modelo para mujeres, el cual indica que fueron las del estrato medio, en comparación con los varones de su mismo medio socioeconómico, quienes presentaron el menor riesgo de salir del sistema escolar.

A su vez, las desigualdades socioeconómicas se redujeron más entre las mujeres que entre los hombres, como se aprecia en el cuadro 8. Pareciera que en cada cohorte hubo grupos que se vieron más beneficiados tanto en el acceso como en la permanencia en el sistema escolar: en la primera cohorte el estrato medio de las grandes ciudades, en la segunda los varones del estrato medio, y en la más joven las mujeres de ambos niveles, sobre todo las del medio. Ello puede explicar por qué la interacción entre la cohorte y el estrato, que también se probó, no resultó significativa, ya que en cada momento histórico los planes y las leyes educativas, así como las concepciones de género, la expansión y las crisis económicas, entre otros factores, pudieron haber afectado a los grupos poblacionales que analizamos, haciendo avanzar o incluso retroceder lo que ya se había logrado en una cohorte previa.

*p< .050, **p< .010, ***p< .001.

Nota: Errores estándar entre paréntesis.

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Demográfica Retrospectiva 1998.

CUADRO 8 Razones de momios del modelo de regresión logística de la probabilidad de salir de la escuela

Por último, entre los hombres el hecho de haber estado trabajando el año anterior afectó sus posibilidades de continuar en la escuela, ya que a esta variable correspondió el mayor efecto negativo. No sucedió lo mismo en el caso de las mujeres, lo cual revela que ante una situación de necesidad económica familiar ellos enfrentaron más obstáculos para hacer compatibles las actividades de estudio y trabajo.

Consideraciones finales

La salida de la escuela, sea por egreso o por abandono escolar, ha ocurrido de manera diferencial en el país entre mujeres y hombres a lo largo de la segunda mitad del siglo xx. Ha dependido de los cambios sociohistóricos que se han observado en la cohorte a la que los individuos pertenecen, su género, y también de su nivel socioeconómico.

Este estudio confirma los resultados de investigaciones anteriores sobre la salida de la escuela,20 ya que se observa que en materia de educación las mujeres de las tres cohortes estudiadas tendieron a egresar siempre antes que los varones, ello a pesar de que a lo largo del tiempo se fueron incrementando la edad de salida de la escuela y el nivel educativo en general. También se aportan nuevos elementos para la comprensión del fenómeno al presentar de manera sistemática la forma en que las interrelaciones entre la cohorte, el género y el estrato socioeconómico afectaron la edad de salida del sistema educativo en las seis últimas décadas del siglo XX.

En la cohorte más antigua los hombres y las mujeres tuvieron apenas la oportunidad de terminar la primaria, con mayor riesgo que las siguientes cohortes de salir de la escuela; además una alta proporción no logró estudiar. Estos datos llevan a considerar las escasas oportunidades con que contaron las personas de las generaciones antiguas, especialmente las mujeres, de permanecer en el colegio, como consecuencia de normas de género diferenciales, de la escasez de profesores y de la carencia de una infraestructura educativa para los distintos niveles y zonas geográficas que hiciera realmente posible el acceso escolar para cursar más de unos cuantos grados.

En la cohorte más joven, en parte gracias al aumento en el número de planteles y a la mayor oferta educativa, más personas pudieron haber accedido al nivel medio superior, pero pocas a grados universitarios. Asimismo se redujo hasta casi desaparecer el número de individuos sin escolaridad.

De igual forma se presentaron edades diferenciales de terminación de los estudios como resultado de las desigualdades socioeconómicas y de género en el interior de cada cohorte, lo que permitió que quienes contaban con más recursos económicos, y que los hombres en relación con las mujeres, se mantuvieran más tiempo dentro del sistema educativo. Esto último fue especialmente relevante en el estrato bajo.

En la población femenina el estrato socioeconómico pareció actuar diferencialmente en esta transición, como lo muestra la población femenina del nivel medio, que en la última cohorte vio disminuida la brecha educativa por género en las primeras edades aunque en las tardías tal discrepancia volvió a ser evidente.

Asimismo, las divergencias socioeconómicas fueron menores entre las mujeres que entre los hombres. De esta manera se ponen de manifiesto las desigualdades genéricas que se expresan en distintos momentos de la trayectoria educativa de las mujeres, mismas que llevaron principalmente a las del estrato bajo a abandonar rápidamente sus estudios, imposibilitadas para concluir con los niveles más elementales de educación, en tanto que a las del estrato medio les limitó sus aspiraciones en los niveles medios y superiores del sistema escolar, quizá debido a que a esas edades comenzaron su historia familiar.

De igual forma la desigualdad educativa alcanzó a los varones del estrato bajo de cada cohorte, ya que ellos compartieron junto con su contraparte femenina la prematura edad de término escolar. Las carencias económicas pudieron haber forzado a estos hombres a trabajar, y una vez dentro de la fuerza laboral vieron disminuidas sus posibilidades de continuar en la escuela, y no pudieron combinar por mucho tiempo el estudio y el trabajo, algo que no se observó en las mujeres.

La interacción entre la cohorte, el género y el estrato socioeconómico en la salida de la escuela es compleja. No todas las mujeres compartieron el mismo riesgo de dejarla, lo que indica el efecto positivo del estrato sobre la población femenina con mayores recursos. En cada cohorte, y por efecto de los cambios económicos, sociales y educativos, se presentaron avances y retrocesos escolares que permitieron a determinados grupos verse más beneficiados, sin que en ningún momento se lograra abatir las desigualdades socioeconómicas y de género presentes en la transición.

Este panorama muestra que una importante proporción de familias con necesidades socioeconómicas se ha visto forzada a limitar la educación formal de sus hijos en cada cohorte. Además revela una deficiencia crónica en el sistema educativo, que no logró retener a sus jóvenes durante el tiempo suficiente para capacitarlos y así desempeñarse mejor en la vida y desarrollar un trabajo productivo acorde con los requerimientos sociales que a cada generación le tocó en suerte vivir. Por tal, algunos grupos juveniles no vieron una opción real de desarrollo dentro del sistema escolar y lo abandonaron anticipadamente para iniciar otras transiciones vitales, como el ingreso al mercado laboral, la vida en pareja o la paternidad.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)