Introducción

El género Bursera Jacq. ex L. es un grupo de plantas altamente diverso, con más de 100 especies, que se distribuye desde el sur de los Estados Unidos de América hasta el norte de Sudamérica (además existen registros en el Cerrado, Brasil; Daly, 2014). Insularmente el género se encuentra en las Antillas, mientras que en el Pacífico tiene presencia en las islas Galápagos y el Archipiélago de Revillagigedo (Espinosa et al., 2006; Becerra et al., 2012; De-Nova et al., 2012).

La mayoría de las especies del género habitan en los bosques tropicales secos (BTS) de Mesoamérica. Sin embargo, es en México donde se presenta la mayor riqueza de especies, muchas de ellas con distribuciones restringidas, incluyendo muchas endémicas (Rzedowski et al., 2005; Rzedowski, 2015). Los árboles del género suelen ser elementos dominantes de los BTS, por lo que se consideran característicos de su flora (Rzedowski y Krauze, 1979). Además, algunas especies se encuentran en ambientes relativamente más xéricos, dominados por matorrales, mientras que otras se encuentran en los bosques tropicales húmedos de México y de las Antillas; es posible también encontrar a algunas especies en los bosques de encino o en la zona de transición entre estos y el bosque tropical seco (Godínez-Ibarra y López-Mata, 2002; Rzedowski et al., 2005; Rzedowski, 2015; van Andel et al., 2016).

La gran variedad de especies (127 especies aceptadas, de las cuales 94 se presentan en México; GBIF, 2023), su amplia distribución y su variedad de usos tradicionales y potenciales, han hecho del género Bursera un buen modelo para llevar a cabo estudios biogeográficos (Kohlmann y Sánchez, 1984; Espinosa et al., 2006), filogenéticos (Becerra, 2005; Weeks et al., 2005, 2014; Rosell et al., 2010; De-Nova et al., 2012), de evolución y desarrollo (Rosell et al., 2012, 2014; Mendoza-Segovia et al., 2022), ecológicos (Stevens, 1987; Becerra et al., 2001; Kelly y Bowler, 2002; Hernández-Apolinar y Valverde, 2007; Pineda-García et al., 2011; Hulshof et al., 2012; Núñez-Cruz et al., 2018), etnobotánicos (Case et al., 2003; Peters et al., 2003; Abad-Fitz et al., 2020; Blancas et al., 2022) y químico-farmacológicos (Mooney y Emboden, 1968; Zúñiga et al., 2005; Evans y Becerra, 2006; Carretero et al., 2008; Serrano-Parrales et al., 2012; Guevara-Fefer et al., 2017; Cáceres Ferreira et al., 2019), entre otros.

Los primeros estudios del género en México, de carácter taxonómico, se remontan al periodo transcurrido entre los años 60 y 80 del siglo XX (McVaugh y Rzedowski, 1965; Rzedowski y Kruze, 1979; Toledo Manzur, 1982). Sin embargo, más recientemente se ha generado una gran cantidad de estudios ecológicos y evolutivos, muchos de ellos asociados al interés por estudiar los bosques tropicales secos, que históricamente fue posterior al que suscitó el estudio de los bosques tropicales húmedos en América Latina.

La relevancia del género, sus usos actuales y potenciales, así como las numerosas investigaciones recientes que se han hecho en torno a él, hacen necesario analizar los avances en su conocimiento, así como identificar aquellas áreas que requieren de más impulso, de forma que sea posible contar con un conocimiento más integral de este importante grupo. Por ello, en este artículo se presenta una revisión sistemática de los trabajos publicados sobre el género Bursera en México, en particular los dedicados al conocimiento de su ecología, historia natural, evolución, usos y manejo, con el fin de analizar el estado actual del conocimiento, así como de identificar las necesidades de investigación futura en estas áreas. No se incluyeron estudios fitoquímicos, que por ser muy numerosos y especializados merecen una revisión aparte.

Los objetivos específicos de esta investigación son: 1) analizar las tendencias generales en el conocimiento ecológico, evolutivo y de manejo de este importante género en México; 2) detectar los temas y las especies en que se requiere de más investigación para lograr un conocimiento más integral del género, en las áreas antes mencionadas, en nuestro país, y 3) crear una base de datos bibliográfica cuidadosamente seleccionada, que pueda ser usada en futuras investigaciones sobre el género.

Materiales y Métodos

Búsqueda de literatura

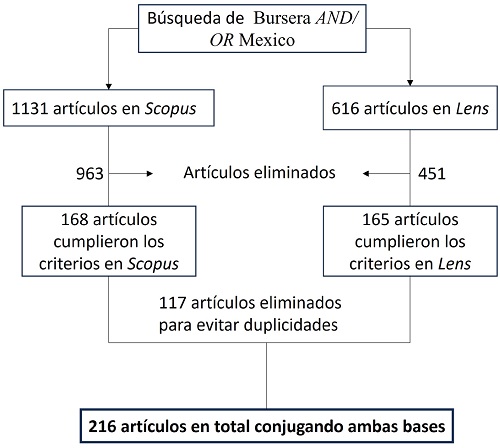

Se consultaron las bases de datos de Scopus (Scopus, 2023) y Lens (Lens, 2023). La primera se eligió por ser una de las bases de artículos científicos más usadas; la segunda porque tiene un alcance más amplio, ya que detecta algunas publicaciones que, a pesar de ser revisadas por pares, no necesariamente están indexadas.

Los términos de búsqueda usados con los operadores booleanos fueron; Bursera AND/OR Mexico (en el título, resumen, palabras clave o en el cuerpo del documento) y NOT chemistry, terpenoids, metabolites y dipertenoids (y sus respectivos términos en español), para eliminar el gran número de publicaciones sobre los metabolitos secundarios y aceites esenciales de las especies del género (DeCarlo et al., 2019), que tienen diversos usos médicos y veterinarios, pero que no son tema de esta revisión. La búsqueda incluyó desde la primera publicación (1965) hasta las publicadas en diciembre de 2022.

Una vez obtenidas las bases de datos de las publicaciones que cumplían con el criterio de búsqueda, se realizó un segundo filtro en cada una. En este último se excluyeron: 1) trabajos que fueran revisiones sin aportar datos nuevos, o los que al referirse al género citaran a otras publicaciones, así como capítulos de libro, tesis y resúmenes/comentarios de otras publicaciones, 2) estudios fitoquímicos, salvo que estuviesen relacionados con algún uso tradicional, 3) especies incluidas en listados de especies útiles, excepto cuando se estudiaba su forma de uso, 4) menciones a especies que forman parte de la dieta de mamíferos silvestres o domesticados, y las que se identificaron en análisis de composición de miel de abejas, 5) investigaciones que no fueran realizadas con especies distribuidas en México. Por último, se conjugaron ambas bases y se eliminaron los trabajos repetidos.

Dinámica de las publicaciones y temas principales

Se utilizó el paquete bibliometrix (Aria y Cuccurullo, 2017) para R v. 4.3.2 (R Core Team, 2022) para la representación gráfica de los resultados y para hacer una aproximación de análisis co-word. Esto debido a que tiene por unidad de análisis las palabras y utiliza el contenido (palabras clave, o términos extraídos de los títulos, o resumen), en lugar de los metadatos bibliográficos (Aria y Cuccurullo, 2017; Büyükkidik, 2022).

La lista final fue revisada cuidadosamente y los artículos se clasificaron y etiquetaron de acuerdo con las siguientes categorías: 1) florística-diversidad (que incluye listados florísticos de distintas zonas de México y análisis de diversidad), 2) vegetación (análisis de estructura y composición), 3) taxonomía (descripción de nuevas especies o modificaciones en el nombre de taxones ya descritos), 4) filogenia y evolución (en donde incluimos los estudios de hibridación), 5) distribución, 6) anatomía-morfología, 7) rasgos funcionales-fisiología, 8) frutos y semillas, 9) plántulas, 10) estudios poblacionales, 11) interacciones (con excepción de frugivoría y plantas epífitas), 12) dispersión-frugivoría, 13) epífitas-porofitos, 14) sucesión-regeneración-respuesta al disturbio, 15) fenología, 16) restauración ecológica, 17) suelos-fertilización, 18) usos-especies útiles (incluye estudios etnobotánicos), 19) manejo (actual y tradicional).

Se colocó una etiqueta principal y una o dos adicionales, de ser necesario, a cada publicación de forma que no hubiera demasiada redundancia. Por ejemplo, la descripción de una nueva especie (categoría taxonomía) por lo general incluye su distribución, pero en este caso no se usó una etiqueta adicional ‘distribución’, que se reservó para estudios centrados en la distribución o que analizan la distribución de un conjunto más amplio de especies. En las interacciones se decidió analizar separadamente tanto a la frugivoría como a la que se presenta entre las plantas epífitas y los porofitos del género, debido al alto número de publicaciones en estas dos áreas. Por el contrario, debido al bajo número de publicaciones sobre la regeneración de las especies o su respuesta al disturbio, se decidió incluirlas en la categoría de sucesión, cercanamente relacionada. Los estudios de germinación quedaron incluidos en frutos y semillas; cuando analizaban también a las plántulas se añadió esta última categoría. Aunque las categorías semillas y plántulas corresponden más a un estadio del ciclo de vida que a un tema de estudio (por ejemplo, semillas podría ser parte de estudios de germinación, dispersión o frugivoría, y plántulas de regeneración natural, dinámica poblacional o rasgos funcionales), consideramos relevante incluirlas debido al aumento reciente en la cantidad de estudios en torno a ellas.

Conocimiento de las especies

Una vez hecha la clasificación, se revisaron las publicaciones incluidas en cada categoría, registrando las especies mencionadas en cada una, con el fin de establecer cuántas especies han sido incluidas; por ejemplo, en estudios de fenología, de rasgos funcionales, o por ser hospederos de epífitas. Adicionalmente, se realizó un análisis de la distribución de las especies que se encuentran en México en función de un gradiente de aridez y esta información se usó para analizar qué grupos de especies, de acuerdo con su posición a lo largo de dicho gradiente, han sido más estudiadas y detectar así si existen vacíos en condiciones climáticas particulares. Para ello, se obtuvieron los puntos de distribución de las especies que se encuentran en México, a través de la Global Biodiversity Information Facility (GBIF, 2023). Solo se consideraron registros de especies cuyo origen fuese un herbario (eliminando observaciones de plataformas como Naturalista). Además, se verificó si el nombre de la especie es aceptado o se trata de una sinonimia en el portal Plants of the world online (POWO, 2023).

Una vez curada la base de datos, las coordenadas de cada registro se proyectaron sobre el mapa de México, en conjunto con la capa de datos del índice global de aridez (IA) usando los paquetes terra y raster de R v. 4.3.2 (R Core Team, 2022). Los datos del IA se obtuvieron del Consorcio para información espacial CGIAR (CGIAR-CSI, 2019). El IA es el cociente entre la evapotranspiración potencial anual y la precipitación promedio anual, y se calcula con una resolución de 1 km2 (Zomer et al., 2007; 2008). Tiene valores bajos para sitios hiperáridos, que aumentan con la humedad. El valor asignado a cada especie se calculó como el promedio de los valores del IA de sus puntos de distribución.

Resultados

Dinámica de las publicaciones

Se encontraron 1131 publicaciones en Scopus (Scopus, 2023) y 616 en Lens (Lens, 2023), las cuales una vez depuradas incluyeron 168 y 165 publicaciones, respectivamente. Al combinar ambas se obtuvo una base de datos final de 216 publicaciones producidas en un periodo de casi seis décadas (1965-2022; Fig. 1) La base de datos completa está disponible en Barrales Alcalá y Bonfil (2023).

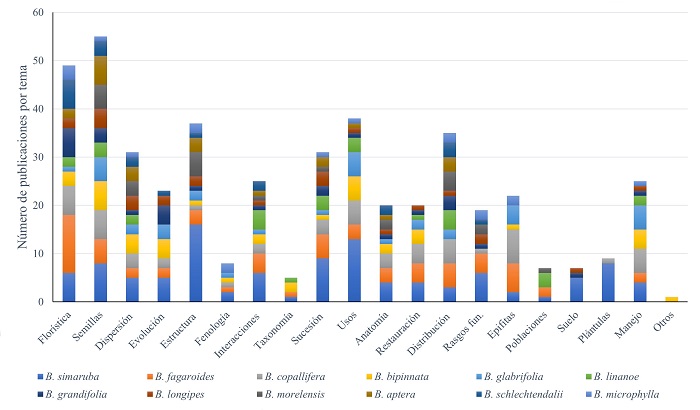

En un primer periodo (1965-final de la década de los 90), el número de publicaciones fue muy bajo, con un promedio anual menor a un artículo. Sin embargo, a partir del año 2000 se observa un claro incremento en el número de publicaciones, que se acelera notablemente durante el presente siglo (Fig. 2A); mientras entre 2000 y 2010 el promedio fue de 5.8 artículos/año, entre 2011 y 2020 este fue de 11.1. Es probable que esta tendencia continúe, ya que en los dos años de esta década incluidos en esta revisión el promedio fue de 13 artículos/año.

Figura 2: A. número de publicaciones en función del tiempo durante el periodo 1965-2022. B. nube de palabras clave más usadas en las publicaciones. El tamaño de cada palabra es proporcional al número de veces en que fue mencionada.

El número total de revistas en las que se publicaron los artículos es de 94. Entre ellas destaca Acta Botanica Mexicana (42, 19.4%), seguida por la Revista Mexicana de Biodiversidad (18, 8.2%), Botanical Sciences y Journal of Tropical Ecology (8, 3.7% cada una), Madera y Bosques (7, 3.2%), y finalmente Agroproductividad, Journal of Arid Environments y Proceedings of the National Academy of Sciences, con cinco cada una (2.3%).

Entre las palabras clave que fueron más usadas por los autores destacan Burseraceae, México (Mexico) y Bursera, seguidas por bosque seco (dry forest), y filogenia (phylogeny), con más de 10 menciones cada una (Fig. 2B). En lo que respecta a las especies, la más mencionada es Bursera simaruba (L.) Sarg., seguida por B. fagaroides (Kunth) Engl., aunque también destacan B. copallifera (Moc. & Sessé) Bullock, B. microphylla A. Gray, y en menor medida B. glabrifolia (Kunth) Engl. Otras palabras clave frecuentes son agua, árbol o árboles, Tillandsia L., bosque tropical, clima tropical, corteza, xilema, dispersión de semillas y otras (Fig. 2B)

Temas principales

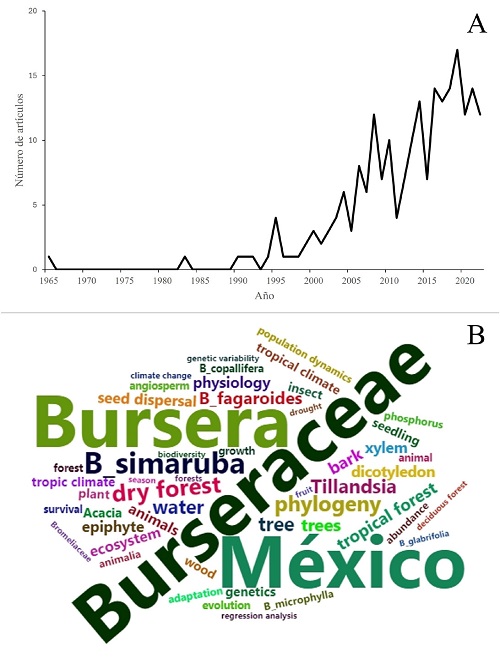

De acuerdo con nuestra clasificación de los artículos por temas, los estudios de composición y estructura de la vegetación y los relativos a los usos de las especies fueron los más abundantes. Hay también un buen número de estudios sobre semillas que incluyen diversos aspectos: ecológicos (como frugivoría y dispersión), anatómico-embriológicos, de viabilidad y de propagación de algunas especies (Fig. 3A).

Figura 3: A. número de artículos en cada uno de los temas definidos en este trabajo durante el periodo estudiado (1965-2022); B. número de publicaciones por especie. Se incluye solo a las especies que cuentan con 10 o más publicaciones.

Les siguen los estudios de florística, distribución, evolución, sucesión e interacciones (Fig. 3A). Aunque hay pocos trabajos publicados que analicen directamente la distribución de las especies del género, muchos la describen como parte de su análisis (por ejemplo, los de taxonomía, biogeografía y evolución). Los estudios de sucesión, aunque no están centrados en el género, analizan la presencia y abundancia de especies de este en distintos estadios sucesionales, o su repuesta (generalmente presencia o abundancia) ante disturbios de diferente tipo e intensidad. Los estudios de evolución se han centrado en análisis moleculares, con los cuales se han elaborado filogenias en las que han quedado bien establecidas las relaciones de parentesco entre las especies del género. Este conocimiento de su historia evolutiva y los grupos que lo conforman ha servido a su vez de apoyo a muchos otros estudios ecológicos y evolutivos.

Entre los estudios de interacciones (además de la frugivoría, que es una de las más estudiadas), destaca la herbivoría, seguida por la que se da entre diversas especies de epífitas y sus forofitos; esto último da como resultado que las palabras Tillandsia, epífitas y Bromeliaceae quedaran incluidas en la nube de palabras clave más importantes.

La gran diversidad de especies en el territorio nacional hace necesarios los estudios taxonómicos, muchos de los cuales fueron realizados por Rzedowski y colaboradores a lo largo de varias décadas. En un primer periodo, que va de 1965 a 1999, se publicaron algunos trabajos en taxonomía y anatomía, usos, interacciones (herbivoría, epífitas, frugivoría y dispersión de semillas), regeneración natural y evolución. La dinámica de las publicaciones cambió notablemente entre 2000 y 2010, periodo en que se produjo un incremento notable en los estudios de taxonomía, evolución, interacciones, usos y manejo. Algunos temas emergentes en esta década son los estudios poblacionales, de restauración ecológica y propagación y los de fenología. Se registró también un auge muy importante en los estudios de florística y estructura y composición de la vegetación.

Entre 2011 y 2020 (y los dos años posteriores) continuó aumentando el número de publicaciones en los temas mencionados, y surgió como tema emergente el estudio de los rasgos funcionales (en relación con su evolución, el almacenamiento y transporte de agua, el desempeño de plántulas, y otros estudios anatómicos). Esto provocó que las palabras xilema, corteza, madera y fisiología quedaran incluidas en la nube de palabras clave más importantes (Fig. 2B). También se presentó como un tema dominante la sucesión en los bosques tropicales secos, en la cual las especies del género suelen jugar un papel importante.

Los estudios de manejo se han centrado en algunas especies útiles, en particular aquellas de las que se obtienen resinas aromáticas o aceites esenciales, madera para artesanías, y en menor medida, leña. Las publicaciones sobre plántulas están muy relacionadas con las de regeneración natural, desempeño de plantaciones en campo y restauración ecológica. En esta última área destacan también los estudios de propagación, que en algunos casos resulta difícil por la baja germinación de las semillas de varias especies del género. Por ello, se han emprendido investigaciones sobre la propagación vegetativa. A pesar de lo anterior, aún son pocas las publicaciones de regeneración natural/restauración ecológica, las de suelos y micorrizas, así como las de dinámica de poblaciones (con algunas excepciones; Hernández-Apolinar et al., 2006). Lo mismo sucede con las de genética de poblaciones; aunque recientemente se publicaron algunos trabajos sobre hibridación y flujo génico, así como de recursos genómicos (Rico y Estanislao, 2019; Quintero Melecio et al., 2021; Rico et al., 2022), el conocimiento en estas áreas es aún limitado.

Grado de conocimiento de las especies del género

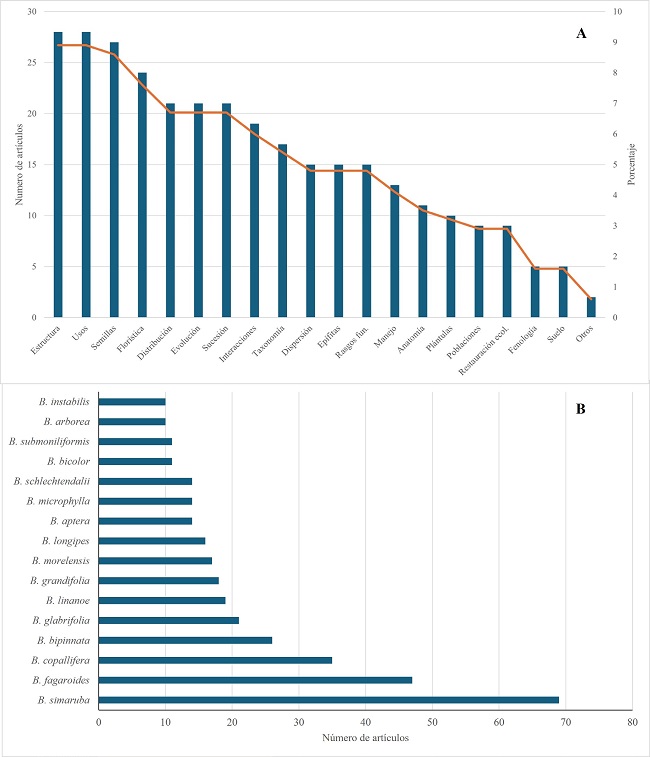

A pesar de que en los artículos revisados se menciona a un gran número de especies, muchas aparecen en solo una o dos publicaciones (se muestra el número de publicaciones que corresponde a cada especie en el Apéndice). Solo 16 especies cuentan con 10 o más publicaciones, y solo cinco tienen más de 20 (Fig. 3B). Destaca nuevamente la gran preeminencia de Bursera simaruba, seguida de lejos por B. fagaroides, y después por B. copallifera, B. bipinnata (Moc. & Sessé ex DC.) Engl. y B. glabrifolia. En cuanto a las especies mencionadas en los distintos temas incluidos en el análisis, B. simaruba se encuentra prácticamente en todos ellos, seguida de cerca por B. fagaroides (Fig. 4). Los estudios de semillas, dispersión, florística, estructura, sucesión, usos, distribución, interacciones y anatomía incluyen entre 10 y 12 especies cada uno, mientras que los de fenología, taxonomía, poblaciones, suelo y plántulas incluyen un número muy bajo de especies; el resto de los temas ocupan un lugar intermedio (Fig. 4).

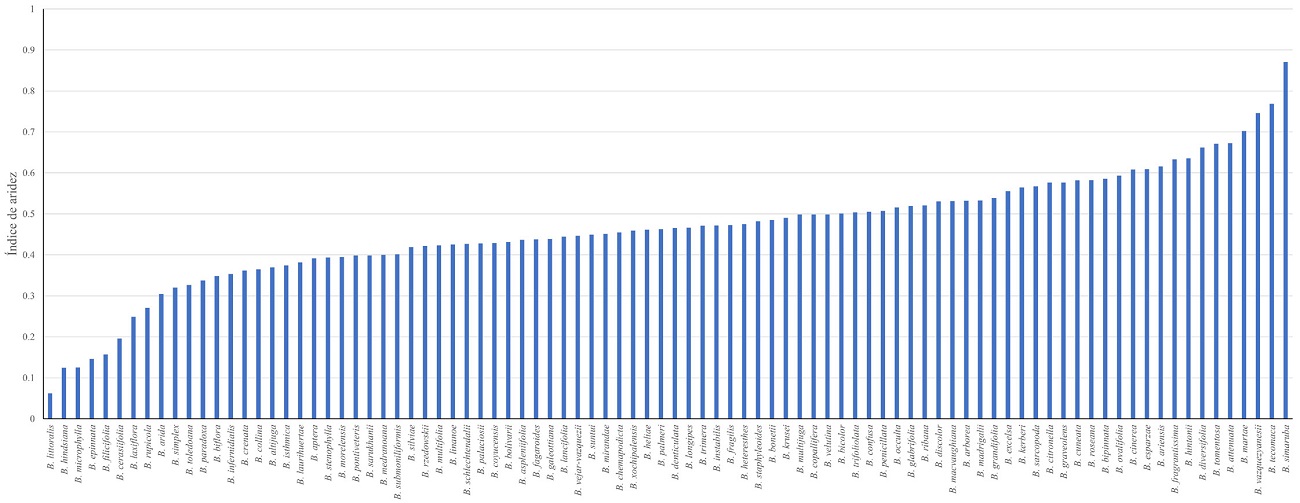

En el análisis de la distribución de las especies a lo largo de un gradiente de aridez se incluyeron 90 especies, que se distribuyen desde sitios muy áridos (valores promedio del IA<0.3), hasta relativamente más húmedos (valores promedio del IA≥0.5; Fig. 5). De estas, 16 tienen 10 o más menciones en las publicaciones analizadas, lo que constituye alrededor de 18% del total de especies. Sin embargo, estas 16 especies no se distribuyen a lo largo de todo el gradiente de aridez. En valores promedio del IA≤0.40 (es decir, en condiciones más secas) se encuentran 26 especies, de las cuales cuatro forman parte del grupo con 10 o más menciones, lo que representa 15%. De ellas, B. microphylla se localiza hacia el extremo más árido. En valores de humedad intermedios (IA>0.40) y más húmedos (IA>0.50) se encuentran 31 y 33 especies, con 19% y 18% de especies con 10 o más menciones, respectivamente. La especie más estudiada y mencionada, B. simaruba, ocupa el extremo más húmedo, seguida por B. bipinnata y B. grandifolia (Schltdl.) Engl. (Fig. 5).

Figura 5: Distribución de las especies mexicanas de Bursera Jacq. ex L. a lo largo de un gradiente de aridez, de acuerdo con su valor promedio del índice global de aridez (IA). En el extremo izquierdo se localizan especies que se encuentran en las zonas más áridas y en el derecho en las más húmedas.

Discusión

La evolución del número de publicaciones muestra claramente que el interés por el conocimiento de la ecología, evolución y manejo de las especies de Bursera ha aumentado mucho en las últimas décadas, y es muy probable que esa tendencia se mantenga en el futuro cercano. A pesar de ello, el conocimiento del género resulta todavía parcial y fragmentado si consideramos el gran número de especies que habitan el territorio nacional, la diversidad de ambientes en que se encuentran y los servicios ambientales que brindan.

La predominancia de las publicaciones en revistas nacionales se relaciona con el hecho de que en México se distribuye la mayoría de las especies del género, que se diversificó en el territorio nacional entre el Eoceno (49.4 millones de años) y el Mioceno medio (12-20 millones de años; De-Nova et al., 2012). Sin embargo, hay también una tendencia al incremento de las publicaciones en revistas internacionales.

A pesar de lo anterior, es muy probable que haya un número importante de investigaciones que no se llegan a publicar y permanecen en la llamada “literatura gris”, principalmente como tesis. Una revisión de la base de datos de tesis de la UNAM (UNAM-DGBSDI, 2023), que tiene la ventaja de ser de acceso abierto, muestra que se han producido 80 tesis que llevan en su título la palabra Bursera, de las cuales alrededor de 24% han resultado en publicaciones; el porcentaje es similar en las correspondientes a las áreas de conocimiento incluidas en esta revisión (22%). Si consideramos a todas las instituciones educativas del país, es fácil concluir que un número relativamente alto de investigaciones no están accesibles. Es probable también que parte del conocimiento previo a 1990 se encuentre en publicaciones internas de instituciones educativas o estatales (como anales, cuadernos, folletos, etc.) que no tuvieron la difusión que tienen actualmente las publicaciones digitales. Por otro lado, verificamos la exhaustividad de la búsqueda realizada, y detectamos que en general es buena, con algunas excepciones de artículos que conocíamos previamente y no resultaron incluidos con los motores de búsqueda empleados.

La nube de palabras clave (Fig. 2B) muestra claramente que los tipos de vegetación donde más se ha estudiado al género son los bosques tropicales, tanto húmedos como secos, lo que se debe tanto a los sesgos de investigación (i.e., el gran número de estudios realizados en bosques tropicales húmedos), como al hecho de que en los bosques secos se distribuye la gran mayoría de las especies del género, en donde suelen ser dominantes (Rzedowski y Kruse, 1979; Daly et al., 2022). El gran avance que han tenido los estudios filogenéticos se ve reflejada en la nube de palabras clave; las filogenias, además de su valor per se, son útiles en estudios biogeográficos, de diversificación y defensas químicas, distribución, especialización de hábitat y otros (Daly et al., 2022). Destaca también la gran importancia que han cobrado en las últimas décadas los estudios anatómico-funcionales, probablemente por el creciente interés en estudiar los rasgos funcionales relacionados con el agua que permiten a las especies sobrevivir al estrés hídrico. Los escenarios de cambio climático prevén mayor temperatura y menor precipitación en amplias zonas del país, por lo que se espera una expansión de los bosques tropicales secos y matorrales semiáridos, así como disminuciones en la superficie ocupada por bosques tropicales húmedos y templados (PNUD-INECC, 2016). Entre los mecanismos con los cuales las plantas de los bosques tropicales secos enfrentan el estrés hídrico impuesto por la sequía se encuentra el uso del agua almacenada en tallos y raíces (Paz et al., 2015), así como la modulación de la caída de las hojas en respuesta al status hídrico de las plantas, característicos de las especies de Bursera.

Los estudios de composición y estructura de la vegetación, que son los más numerosos, junto con los de florística, brindan información de la distribución de las especies del género, y de su importancia relativa en diferentes comunidades vegetales, pero por lo general no tienen un énfasis particular en el género Bursera. Lo mismo sucede con los de sucesión, que han tenido un gran desarrollo en las últimas décadas, en especial los de bosques tropicales secos. Es probable que esto, en conjunto con los mecanismos con que operan los motores de búsqueda, explique que no todos los estudios de composición, estructura y sucesión en los que se incluye, entre muchas otras especies, a alguna(s) del género, quedaran incluidos en la base de datos.

En cuanto a los estudios taxonómicos, el hecho de que de 2010 a la fecha se hayan descrito cuatro nuevas especies muestra que este conocimiento es aún incompleto, como se ha señalado antes (Rzedowski et al., 2005). También es muy probable que se describan nuevas especies conforme avanza el conocimiento. Aún queda pendiente esclarecer las relaciones entre los grupos que conforman grandes complejos; entre ellos se han propuesto los de B. simaruba y B. fagaroides. En el primero ya se han realizado análisis moleculares, morfológicos y ecológicos, que llevaron a la conclusión de que, a pesar de la gran variabilidad que presenta, constituye una sola especie válida (Rosell et al., 2010).

Respecto a las interacciones, entre las más estudiadas se encuentran la herbivoría y la frugivoría. Con respecto a la primera, el género ha sido un buen modelo de estudio para analizar la llamada “carrera de armas” en la evolución de las defensas químicas de las plantas y los mecanismos de los herbívoros para evitarlas (Becerra, 1994, 1997; Becerra et al., 2001, 2009). La frugivoría ha sido estudiada en algunos casos en relación con la dispersión de semillas y la regeneración y en otros con las características de frutos y semillas (Bates, 1992; Ortiz-Pulido y Rico-Gray, 2006; Ramos-Ordoñez y Arizmendi, 2011; Almazán-Núñez et al., 2016). También se ha comenzado a estudiar la facilitación, que se presenta durante la regeneración, ya que (al menos) algunas especies del género se establecen bajo el dosel de las plantas nodrizas (Verdú y Valiente-Banuet, 2008; Almazán-Núñez et al., 2016), e incluso en la cercanía de rocas (Rivera-Ríos et al., 2021). Por otro lado, entre las interacciones que han recibido muy poca atención destacan las que se establecen entre hongos micorrizógenos arbusculares y las raíces (Montesinos-Navarro et al., 2012), y entre polinizadores y las diversas especies del género (Rivas-Arancibia et al., 2015).

Aunque no formaron parte del periodo analizado, los trabajos publicados después de 2022 se centran en el manejo y los usos de algunas especies, sobre todo en sistemas agroforestales o agrosilvopastoriles, y en temas ya destacados en el periodo anterior, como composición y estructura, sucesión, rasgos funcionales y fenología; también comienza a mostrarse un mayor interés en los estudios genéticos (Ocampo-Bautista et al., 2023; Núñez-Piedra et al., 2024).

El que solo se cuente con un número relativamente alto de trabajos en torno a cinco especies demuestra que la investigación ha estado muy concentrada en pocas especies. También subraya la gran necesidad de incrementar y diversificar la investigación, de forma que podamos contar con conocimiento ecológico básico de un conjunto significativo de especies, que incluya no solo a las de distribución amplia, sino también a las que se encuentran en ambientes extremos, o a las numerosas especies endémicas, en especial las de distribución restringida (i.e., que abarcan una localidad y sus alrededores, un estado o dos), y que en el análisis de Rzedowski et al. (2005) incluyen a 33 especies. La gran preeminencia de Bursera simaruba probablemente se debe a su amplia distribución y al gran desarrollo de la investigación de bosques tropicales húmedos, en donde también se presenta B. fagaroides, otra especie de muy amplia distribución. Bursera copallifera y B. bipinnata han sido estudiadas porque de ellas se extrae el copal, resina que se comercializa y usa en diversos rituales tradicionales, en especial durante el día de muertos. Este también se extrae, aunque en menor medida, de B. glabrifolia, cuya madera se usa en algunas comunidades de Oaxaca para elaborar los alebrijes, artesanías muy valoradas (Peters et al., 2003). Aunque era esperable que las especies que tienen usos comerciales (como resinas, aceites esenciales y artesanías) hayan sido más estudiadas que otras, hay aún un número muy grande de especies que requieren de más atención.

El análisis de la distribución de las especies a lo largo del gradiente de aridez permite concluir que hay un grupo importante de especies que se localiza en el extremo más seco de distribución del género, que han recibido muy poca atención, pues solo dos de las 20 especies en la porción más seca del gradiente cuentan con 10 o más menciones, mientras que esta proporción se incrementa en las especies distribuidas en los ambientes relativamente más húmedos. No se conoce con detalle cuales son las adaptaciones específicas (tales como grosor y densidad de la madera, corteza y otros almacenes de agua, y características foliares) que permiten a las especies que se encuentran en el gradiente más árido sobrevivir y crecer. De ellas, solo B. microphylla ha sido objeto de investigaciones al respecto (Roldan-Nicolau et al., 2020). Sin embargo, en general hay un número muy grande de especies que hasta ahora han recibido muy poca atención.

Esta revisión nos permite establecer que, a pesar de los recientes avances en el conocimiento de las especies mexicanas de Bursera, aún hay un conjunto amplio de temas y de especies que no han sido estudiadas. De las 94 especies que se distribuyen en México, 22 (~23%) solo han sido mencionadas en una publicación y 21 (22%) en dos, lo que constituye casi la mitad del total. Es probable que dichas publicaciones incluyan la descripción de la especie y/o su inclusión en algún análisis filogenético o listado florístico, lo que hace evidente que conocemos muy poco sobre ellas. Los temas que merecen más atención son muchos, dada la diversidad del género. Entre ellos destacan los análisis de genética y dinámica de poblaciones, los estudios de propagación y manejo de las especies en la restauración o para favorecer su regeneración natural (o establecer plantaciones productivas de las especies más usadas), y el conocimiento de las interacciones suelo-planta, con hongos micorrizógenos y con polinizadores. Es de esperarse que, dada la magnitud del cambio climático actual, se incrementen también los estudios sobre los rasgos funcionales que permiten a las especies enfrentar la sequía y las altas temperaturas que se prevén en el futuro cercano. Esto nos permitirá contar con un conocimiento más integral y sólido de este grupo tan diverso, interesante e importante en nuestro país.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)