Introducción

Ernesto Jáuregui Ostos nació el 4 de agosto de 1923 en Pueblo Viejo, Veracruz (México). Su carrera como investigador -en un primer periodo en el Instituto de Geografía, y en un segundo en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, ambos de longitudes similares- se inició a finales de la década de 1950 y concluyó medio siglo después. Falleció el 18 de septiembre de 2014 en la Ciudad de México (CDMX, en lo sucesivo).

Como lo señala Serrano-Juárez (2023), en particular para el Instituto de Geografía de la UNAM, Jáuregui fue una punta de lanza de la climatología.

Su trabajo de investigación se puede agrupar en cuatro líneas: climatología sinóptica y de mesoescala, climatología de la contaminación atmosférica, climatología urbana y bioclimatología humana, pero aportó más a las dos últimas, las cuales cultivó desde los años setenta del siglo pasado. En este documento serán reseñadas las cuatro líneas, con énfasis en la climatología urbana y la bioclimatología. Se citará una selección amplia de sus trabajos, bajo el criterio de que sean accesibles y que en ellos Jáuregui haya sido uno de los autores principales, pero solo en algunos casos se describirán los resultados o métodos usados, pues la intención aquí es mostrar a grandes rasgos la evolución de las cuatro líneas de investigación sin entrar en detalles. También se mencionarán trabajos de otros autores para mostrar cómo el trabajo de Jáuregui sirvió de punto de partida para la climatología urbana en México, y señalar los caminos que esta área sigue actualmente. Por ejemplo, en términos cuantitativos, las publicaciones sobre la isla de calor urbana (ICU) han evolucionado como sigue: entre 1950 y 1980, los textos en México o sobre México fueron apenas diez, mientras que para las dos últimas décadas del siglo pasado llegaron a ser cuarenta, y en lo que va de este siglo se acercan a cien, auge que encuentra su origen en el trabajo de Jáuregui.

Estudios de climatología sinóptica y de mesoescala

En esta línea, como en las otras que resumiremos más adelante, se advierte un retornar de Jáuregui a temas ya tratados a inicios de su carrera como investigador, casi de manera cíclica. Los tipos de tiempo y sus variaciones en México son abordados en dos trabajos importantes para la época (Jáuregui, 1971a y 1975a), cuando no se veía cercana la implementación de modelos numéricos para el pronóstico meteorológico, por lo que las clasificaciones de tipo de tiempo y su evolución eran herramientas prometedoras.

Otro tema, la climatología de fenómenos tropicales, inicia con un trabajo que puede considerarse clásico, sobre las ondas del este que afectan a México (Jáuregui, 1967), seguido por artículos sobre ciclones tropicales en el norte y noroeste del país (Jáuregui, 1983a, 1989a, 1995a) y sobre el golfo de México (Jáuregui y Zitácuaro, 1995). Y rematar con un artículo de utilidad práctica sobre las tendencias de las tormentas tropicales y una climatología de los huracanes que tocaron costas mexicanas en la segunda mitad del siglo XX, junto con la probabilidad empírica de impactar las costas mexicanas en función de su ubicación en el Atlántico o en el Pacífico (Jáuregui, 2003).

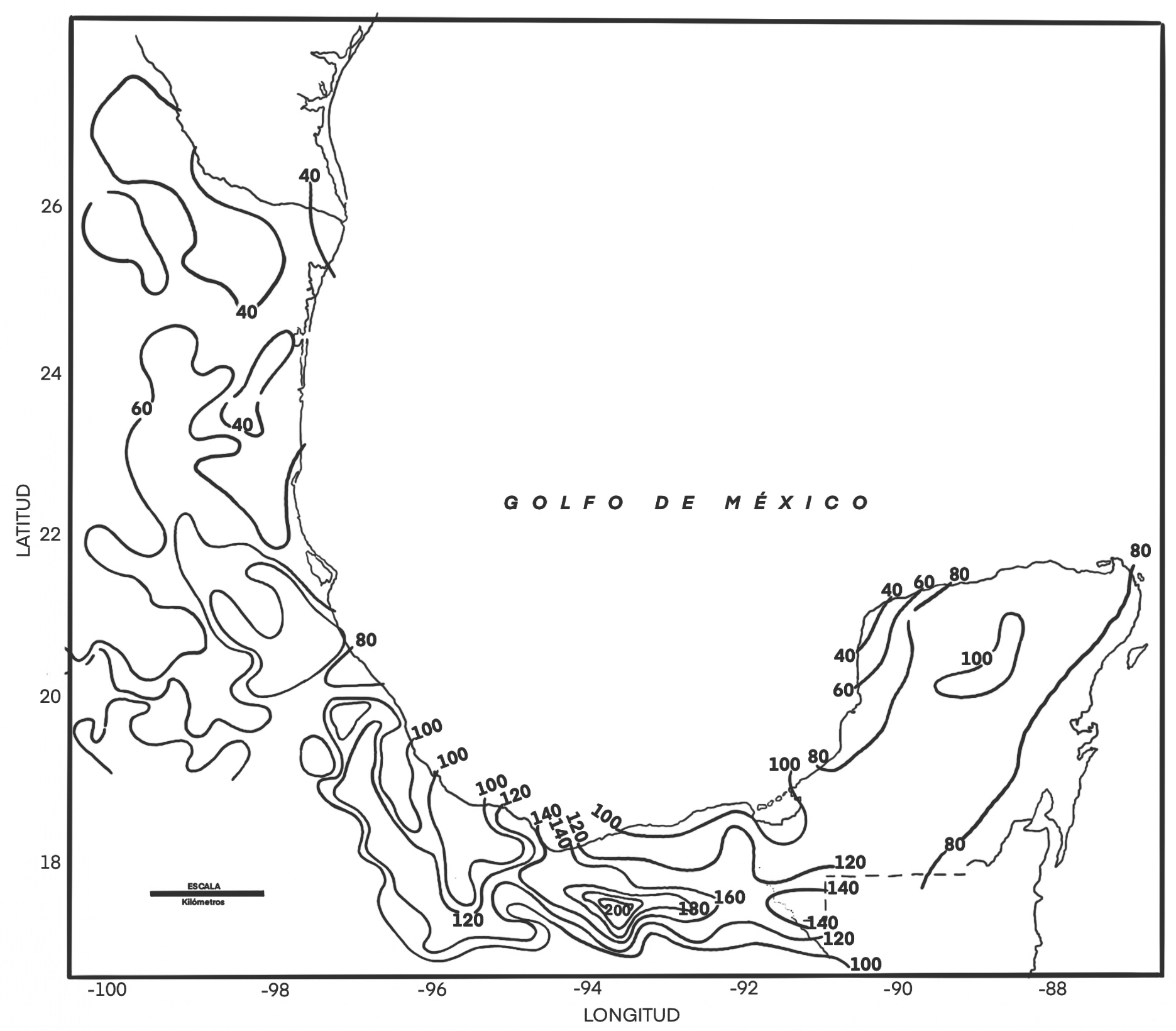

Por otra parte, los estudios de climatología regional incluyen a Puebla-Tlaxcala (Jáuregui, 1968), el Valle del Río Colorado (Jáuregui, 1969a), el estado de Querétaro (Soto y Jáuregui, 1970), la vertiente del golfo de México (Jáuregui y Soto, 1975; véase Figura 1), los estados de Sonora y Baja California (Jáuregui y Cruz-Navarro, 1981), el estado de México (Jáuregui y Vidal-Bello, 1981) y -sin considerar los efectos urbanos- los climas de Cuernavaca (Jáuregui, 1961) y la CDMX (Jáuregui, 1965, 1971b y 1975b).

Figura 1 Promedio anual de días con lluvia apreciable en la vertiente del golfo de México, reelaborada a partir de la Figura 5 de Jáuregui y Soto (1975).

Una investigación sobre temperaturas extremas y aridez (Soto y Jáuregui, 1965) inaugura la serie sobre ambos temas. Continúa con las variaciones seculares de la circulación general y su relación con las sequías del norte de México (Klaus y Jáuregui, 1975), y las fluctuaciones pluviales en México (Jáuregui, 1979a), o estas y su relación con las sequías (Jáuregui y Klaus, 1976). Estas publicaciones forman un conjunto coherente con los trabajos de Jáuregui (1959, 1979a) concernientes al comportamiento de la precipitación en el territorio nacional y comienzan con un estudio del periodo 1900-1958 en Tacubaya, mientras que el trabajo de 1979 estudia las fluctuaciones pluviométricas para varias ciudades del territorio nacional a lo largo de los cien años previos. La serie concluye con publicaciones sobre detección observacional de cambios y variabilidad del clima en México (Jáuregui, 1992, 1997a y 1997b).

La relación entre climatología y contaminación atmosférica

El trabajo de Jáuregui (1958) sobre la turbiedad de la atmósfera de la CDMX abre el panorama del autor hacia la climatología de la contaminación atmosférica y la (bio)climatología urbana.

Empezó por mostrar que la turbiedad del aire en dicha ciudad se debía principalmente a las tolvaneras causadas por turbulencia asociada a nubes (convección local) o por vientos en ausencia de nubes (incursiones de aire polar seco). También advirtió una reducción de la visibilidad no atribuida a las tolvaneras (Jáuregui, 1958), que a la postre resultó tener su origen en otros contaminantes del aire. Además, observó una baja correlación entre la precipitación de un año y las tolvaneras del subsecuente (Jáuregui, 1960). En el mismo trabajo detectó, para un periodo de 15 años, una reducción notoria de la visibilidad al noreste de Tacubaya alrededor de las 15:00 horas.

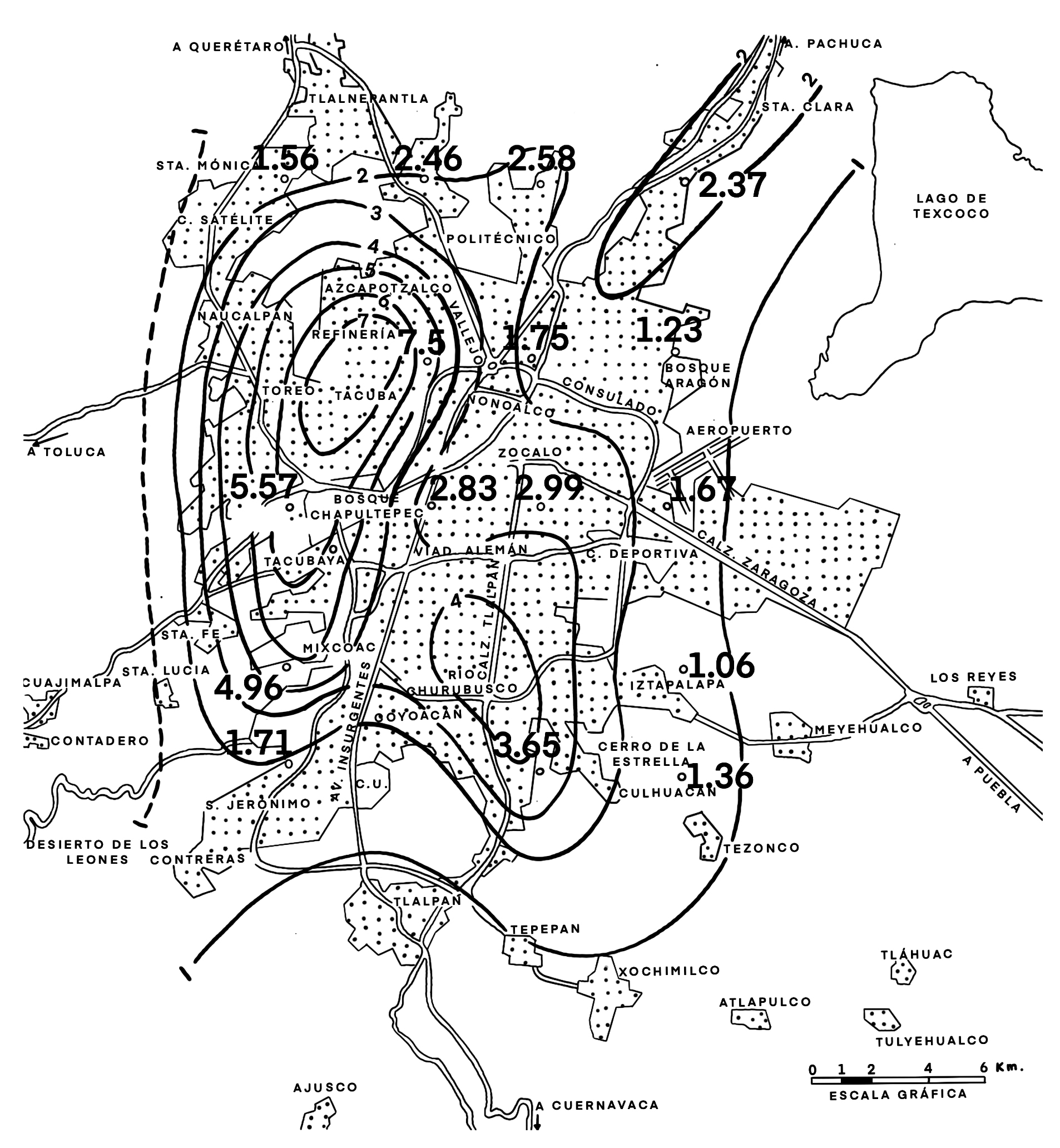

Abundó sobre los aspectos meteorológicos de la contaminación en la CDMX (Jáuregui, 1969b) y las variaciones temporales de la visibilidad (Jáuregui 1983b, 1983c), que tres lustros más adelante cuantifica en atenuaciones a la radiación solar por la contaminación (Jáuregui y Luyando, 1999), mientras que en otro trabajo trata de explicar los aspectos meteorológicos de la contaminación atmosférica de la CDMX al asociarlos con la distribución espacial y temporal del dióxido de azufre (Klaus y Jáuregui, 1979) y su transporte (Jáuregui et al., 1981), la distribución del monóxido de carbono (Jáuregui, 1984; véase Figura 2), del plomo (Jáuregui, 1989b; Rosas et al., 1995) y la contaminación atmosférica asociada a la climatología urbana de la CDMX (Klaus et al., 1988).

Figura 2 Media aritmética anual 1976 de las concentraciones de monóxido de carbono a las 10 am en la llamada entonces México, D.F, reelaborada a partir de la Figura 3 de Jáuregui (1984).

Posteriormente retorna al tema de las tolvaneras (Jáuregui, 1989c), que para las fechas de ese trabajo habían disminuido su frecuencia, pero había aumentado la contaminación atmosférica en la CDMX (Jáuregui, 1988). Al igual que en este último texto, en otros trabajos fueron descritas las condiciones meteorológicas, particularmente los patrones de viento superficiales, que propician o inhiben la difusión atmosférica (Jáuregui, 1983d; Jáuregui y Luyando, 1992). Las publicaciones antes citadas se circunscribieron a la CDMX, pero también abordó la climatología de la dispersión de contaminantes en otros puntos del país, como los alrededores de Laguna Verde, Veracruz (Jáuregui et al., 1980) y la ciudad de Tijuana (Jáuregui, 1981).

En el campo de la climatología urbana

En términos de la clasificación propuesta en el libro de Oke et al. (2017, capítulo 7), Jáuregui solo se ocupó de las islas de calor urbanas (ICU) de la atmósfera, ya sea dentro del dosel citadino o en la capa límite, pero no incursionó en el estudio de la ICU superficial ni de la subsuperficial. Partió de datos observacionales, ya sea de estaciones meteorológicas fijas o generados mediante recorridos con vehículos instrumentados, pero prácticamente no usó modelos climáticos o meteorológicos.

En la década de 1970 inician las investigaciones recientes de la ICU en México, pero hay dos antecedentes aislados, ambos finiseculares, en el siglo XVIII y en el XIX. Entre 1790 y 1791 Antonio Pineda, naturalista guatemalteco, encontró que, en el centro de Celaya, Guanajuato, la temperatura oscilaba entre 18 y 21.5 °C, mientras que en las afueras entre 17 y 18 °C (González-Claverán, 1988). Entre 1895 y 1896, Manuel Moreno y Anda detectó en la CDMX una diferencia de 1.4 °C entre el Palacio Nacional (urbano) y un punto entonces rural, el Observatorio de Tacubaya, hallazgo que apareció en unas memorias con fecha de publicación atrasada (Moreno y Anda, 1895).

Siete décadas más tarde, Riquelme (1968), con instrumental termohigrométrico instalado en cuatro puntos de la CDMX, midió un exceso térmico urbano respecto del medio rural de 2 °C, que atribuyó a las edificaciones y fábricas del centro la ciudad en contraste con las superficies vegetadas de las afueras.

Casi simultáneamente, Jáuregui (1971b) realizó recorridos en automóvil para medir temperaturas en 80 puntos en la CDMX. Encontró de 4 a 5 °C de exceso térmico entre la “zona de mayor densidad de edificios” y el entorno rural.

Estos dos trabajos anteceden a una cascada que se desató a partir de mediados de la década de 1980, quizás no tan caudalosa, pero que ha producido en cincuenta años recientes cerca de 130 publicaciones sobre las alteraciones térmicas debidas a la urbanización en México, en promedio dos y medio trabajos por año. Es probable que esto haya sido impulsado por tres reuniones científicas realizadas en el país: del 26 al 30 de noviembre de 1984 en la CDMX, la conferencia técnica sobre climatología urbana y sus aplicaciones con especial atención a zonas tropicales (WMO, 1986); el III Congreso de la Organización Mexicana de Meteorólogos (OMMAC, 1988), del 14 al 18 de noviembre de 1988, también en la CDMX, que por primera vez se abrió a temas no estrictamente meteorológicos, como la climatología urbana, y que tuvo concurrencia de varias instituciones de investigación, no solo operativas, y del 19 al 22 de noviembre de 1990, en Guadalajara, el Primer Simposio Internacional sobre Contaminación del Aire y Clima Urbano, convocado por la Organización Meteorológica Mundial y la OMMAC (OMM y OMMAC, 1990).

Los estudios sobre climatología urbana pueden dividirse en tres periodos que se caracterizan por la cantidad y el contenido de las publicaciones.

1950-1980, periodo de emprendimiento

La climatología urbana moderna en México parte de los trabajos de Riquelme (1968) y de Jáuregui (1971b). Este último empieza con la historia, antecedentes, revisión bibliográfica y bases físicas de la ICU. Prefigura lo que su autor iba a investigar durante las tres décadas venideras, no solo en cuanto a la ICU, sino sobre diversos aspectos de la climatología urbana, como los bioclimáticos de la ciudad e incluso al interior de locales habitados.

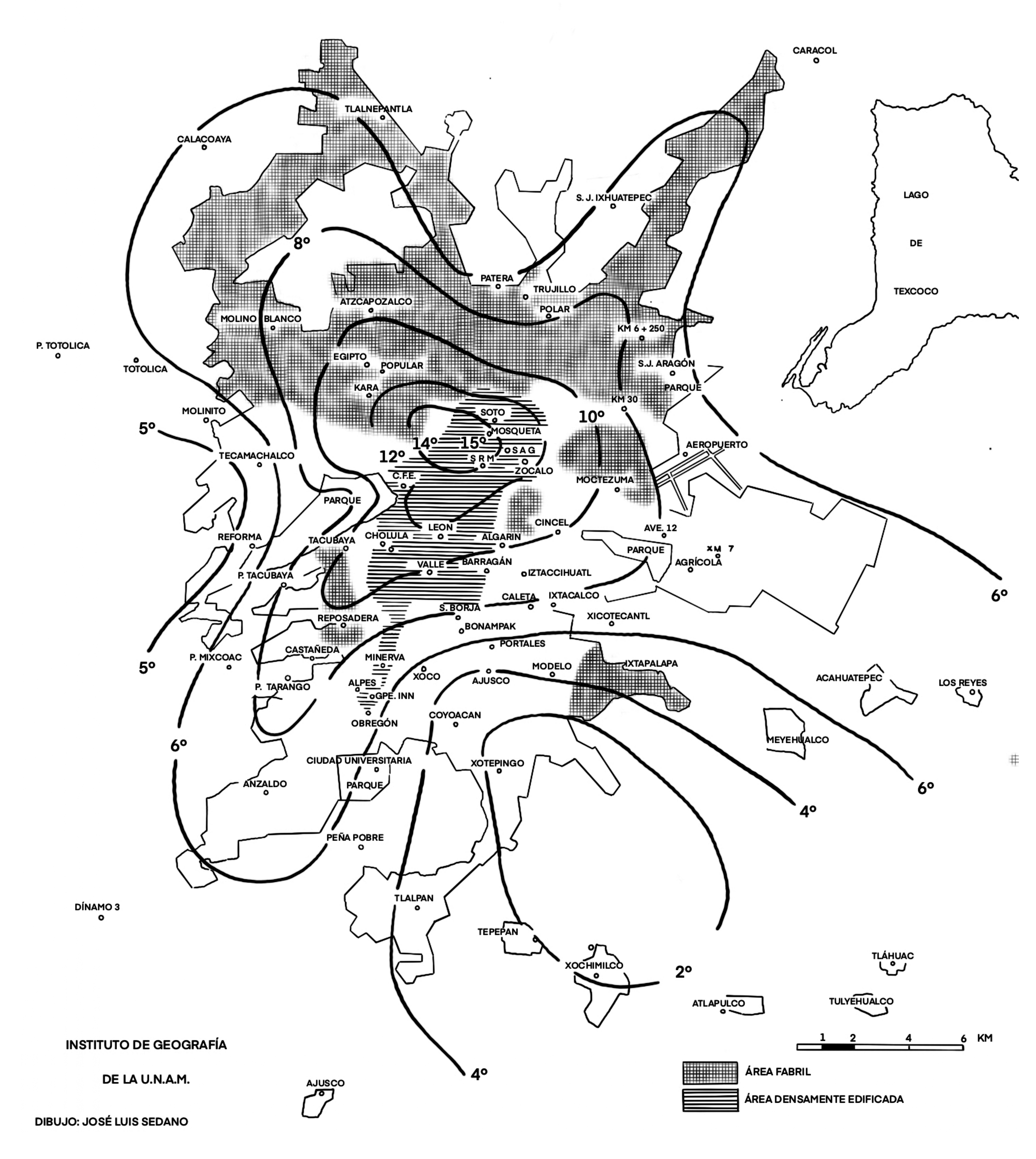

Los datos del trabajo de Jáuregui (1971b) fueron obtenidos mediante recorridos en automóvil en la CDMX en un trayecto que incluyó 80 puntos a lo largo de 80 km, entre 1968 y 1969, con termómetros de una precisión de 0.1 °C. En la temporada seca, de noviembre a abril, ocurrieron diferencias térmicas promedio más acentuadas, de 4 a 5 °C entre el centro de la ciudad y la periferia rural. Este trabajo también se basó en datos de más de 70 estaciones fijas. Para las temperaturas mínimas las diferencias fueron de 8 a 10 °C en la temporada de secas y de 4 a 6 °C en la de lluvias. Para las temperaturas máximas, las diferencias fueron de 4 °C (22 °C en la periferia contra 26 °C en el centro) a 8 °C (22 °C contra 30 °C). Como era de esperarse, la humedad relativa presentó un comportamiento inverso al de la temperatura, pero siguiendo los mismos patrones espaciales.

Los resultados anteriores corresponden al dosel urbano para todos los casos de los recorridos en vehículo instrumentado, pero algunas de las estaciones climatológicas fijas se ubicaban en azoteas, es decir, en la frontera entre el dosel y la capa límite.

En dos artículos (1973a, 1973b), Jáuregui el retoma los resultados anteriores. Como se trata de publicaciones internacionales, empieza por el contexto histórico y urbano de la CDMX y de sus sistemas de circulación atmosférica. En la temperatura media anual 1937-1966 detecta 17 °C en el centro contra 15 °C en la periferia, pero posiblemente la aportación más importante sea la relación logarítmica inversa de la intensidad de la ICU y la rapidez del viento, de modo que, según esta relación, con vientos mayores a 5 m/s la ICU casi desaparece.

En una revisión sobre la investigación en climatología urbana en la República Federal de Alemania, con fines comparativos (Jáuregui, 1974a, véase Figura 3), se vuelve hacia la ICU de la CDMX, donde las temperaturas máximas muestra, en su ejemplo de marzo de 1969, una diferencia de 8 °C entre el centro de la ciudad (30 °C) y las inmediaciones rurales (22 °C), y en las temperaturas mínimas, en febrero de ese mismo año, detecta una diferencia de 10 °C (14 °C contra 4 °C).

Figura 3 Distribución de la temperatura mínima en México, D.F. el 23 de febrero de 1969, reelaborada a partir de la Figura 3 de Jáuregui (1974a).

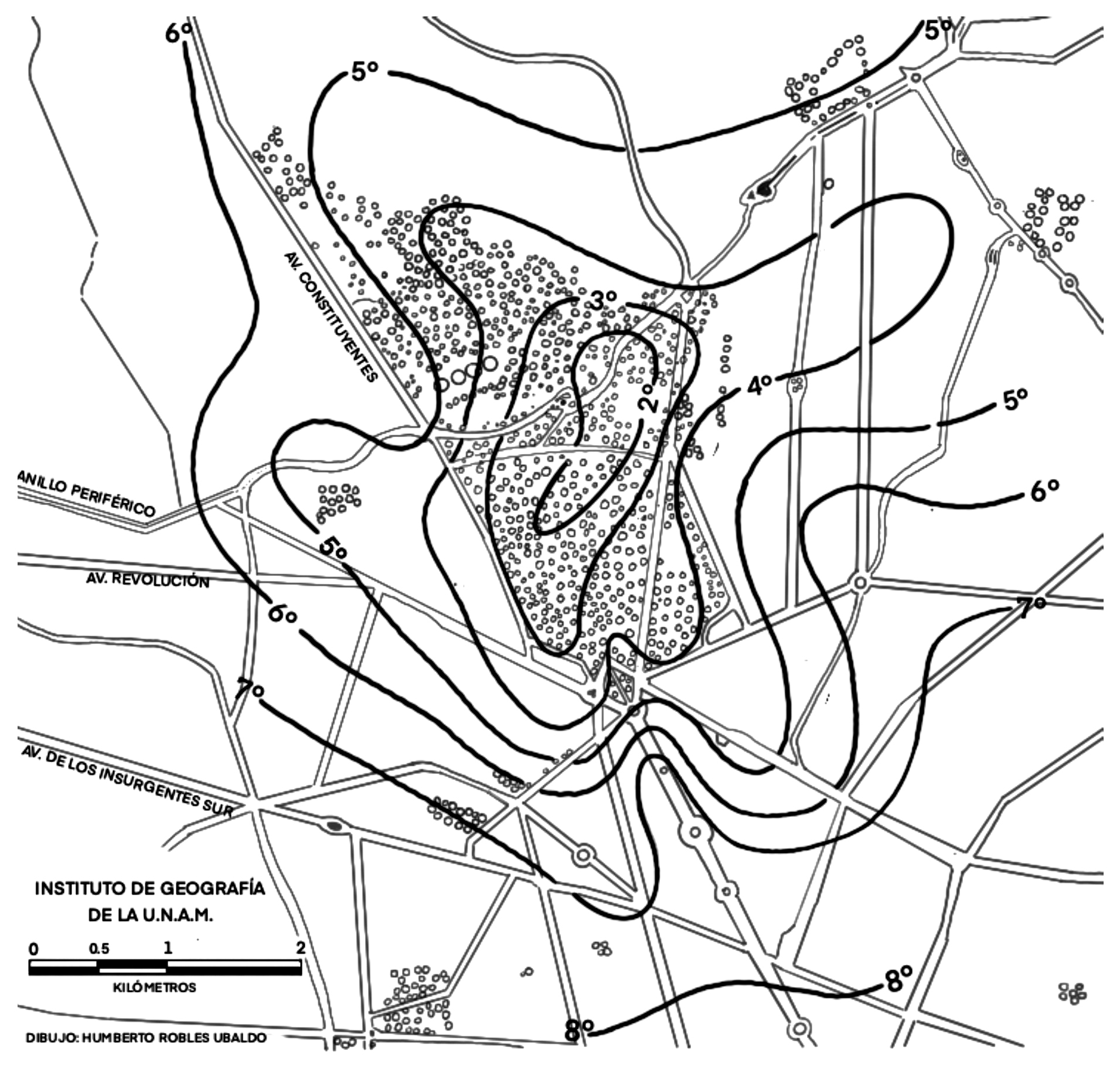

En un siguiente trabajo, Jáuregui (1975c) baja de escala espacial y estudia el microclima del bosque de Chapultepec, de aproximadamente 800 ha, ubicado al poniente de la CDMX. El 3 de diciembre de 1970 a las 6 am, mediante recorridos, mide 2 °C al interior del bosque y 8 °C en las zonas edificadas de los alrededores, 2 a 3 km alejadas del centro del soto, mientras que las humedades relativas van de 75% a 45%. En la noche, el contraste térmico bosque/ciudad es de 9 °C contra 13 °C (Figura 4).

Figura 4 Distribución de la temperatura (°C) en el bosque Chapultepec el 3 de diciembre de 1970 (recorrido con vehículo de 5:28 a 6:48 am), con cielo despejado y sin viento, reelaborada a partir de la Figura 5 de Jáuregui (1975c).

Mientras Jáuregui iniciaba su serie de trabajos sobre climatología urbana de la CDMX, Gäb (1970a, 1970b) realizó recorridos con vehículo y usó estaciones meteorológicas fijas para obtener una primera descripción de la ICU atmosférica en Puebla. Encontró que el centro histórico solía ser más cálido que los alrededores, con excepción de las zonas arboladas, que resultaron entre 2 °C y 4 °C más frías que su entorno, al igual que áreas más altas y vegetadas como los cerros de Loreto y Guadalupe.

Alejada 50 km de la CDMX, pero 420 metros más alta (2660 msnm contra 2240 msnm), la ciudad de Toluca tiene un clima más frío. Jáuregui (1979b) detectó diferencias de 5 °C entre la ciudad y el campo en recorridos del 2 de febrero de 1977 entre las 10:25 am y las 12:45 pm hora local, con 47 puntos de observación. El 3 de febrero, entre las 4 y las 6 pm, identificó dos islas de calor, con temperatura de 3 °C o 2 °C en la ciudad contra -2 °C en el campo. El trabajo incluye otros recorridos, pero los mencionados son los mejores ejemplos. También comparó el observatorio meteorológico del centro de la ciudad contra dos estaciones periféricas, y para las temperaturas mínimas encontró que el contraste urbano/rural iba de 6 °C en febrero a 1 °C en julio.

El fenómeno conocido como isla de lluvia, es decir, los incrementos pluviales en las urbes, Jáuregui (1974b) lo asoció con corrientes convectivas debidas al calentamiento de superficies urbanas por la radiación solar y su consecuente turbulencia, y en menor medida con la abundancia de núcleos de condensación generados por la urbe.

En este periodo inicia el desarrollo de los estudios bioclimáticos en ciudades de México. Jáuregui y Soto (1967) encontraron que la temperatura de bulbo húmedo era una variable relevante para establecer un índice de incomodidad, y que en el noroeste y el centro de la gran meseta mexicana se presentaban condiciones óptimas de comodidad; posteriormente, generaron una cartografía de bioclimas para todo el país (Soto y Jáuregui, 1968). Con fines bioclimáticos, Jáuregui (1971c) analizó la variación de la temperatura simultáneamente en dos clínicas de la CDMX.

1981-2000, el interés en otras ciudades mexicanas

Durante las últimas dos décadas del siglo XX es creciente el interés en los efectos de la urbanización en la temperatura del aire y ocasionalmente de la superficie. Sobre urbes mexicanas las publicaciones al respecto para las tres décadas que van de 1950 a 1980 son alrededor de diez; se cuadruplican para las siguientes dos décadas (1981-2000), cifra que a su vez se duplica para el periodo 2001-2022. Además, el incremento significativo de las manchas urbanas en este periodo motivó varios estudios relacionados con el microclima urbano y, desde luego, las posibles evoluciones temporales de sus variables.

En las dos décadas que corresponden a este periodo, la CDMX sigue siendo estudiada en su conjunto o partes de ella. El trabajo de Jáuregui (1986) es quizás el documento más importante hasta esa fecha sobre el tema. Reafirma, con datos más recientes de estaciones fijas, la presencia de una o dos islas, con diferencias de la principal de más de 5 °C para las horas de las temperaturas mínimas, y muestra cómo el enfriamiento acumulado nocturno en enero de 1976 fue de 16 °C en un ambiente rural (aeropuerto de la CDMX) contra 14 °C en el urbano (observatorio de Tacubaya), pero en julio del mismo año fue mayor en el sitio urbano (10 °C) que en el rural (8 °C). Jáuregui (1993a) retoma las mediciones de Moreno y Anda (1895) para documentar la ICU en la CDMX a finales del siglo XIX y revisita el tema (Jáuregui, 1993b), analiza los efectos de la urbanización en las tendencias térmicas de nueve décadas, de 1900 a 1990 (Jáuregui, 1995b) y su relación con el balance de energía suelo/atmósfera, tema al que regresará dos años más tarde (Jáuregui, 1997c). El libro de Jáuregui (2000) constituye una panorámica del clima urbano de la CDMX, no solo de la temperatura.

En este periodo empiezan a aparecer estudios sobre otras ciudades y trabajos de otros autores; algunos se quedan en el nivel de tesis profesional o de grado, y no serán mencionados aquí por falta de espacio o porque en su mayoría son de difícil acceso.

Jáuregui (1986, 1987), con series de tiempo de temperaturas mínimas y máximas, analiza comparativamente la evolución de la ICU atmosférica de la CDMX, Guadalajara, Monterrey y Veracruz, para inicios de la década de 1980 y encuentra diferencias positivas en la noche y casi nulas o incluso negativas en el día. Barradas (1987) publica evidencias de la “isla térmica” en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, al oriente del país, a media montaña con geografía escarpada. Para el centro del país, Lemus y Gay (1988) se ocupan de las variaciones por efectos locales de la temperatura y la precipitación en la ciudad de Aguascalientes, de 1921 a 1985. Tejeda y Acevedo (1990) vuelven a la ICU atmosférica en Xalapa, utilizando datos de termómetros colocados en azoteas. Documentan la isla en la frontera entre el dosel urbano y la capa límite. Detectan que el gradiente térmico por diferencias de altitud no borra el efecto de la ICU en el centro comercial de la ciudad, que está a media altitud de la mancha urbana. Con análisis de series de tiempo, Ojeda et al. (1993) dilucidan los efectos del cambio climático global, la Oscilación del Sur y la urbanización en las ciudades de Veracruz y Xalapa, y en el poblado semi-rural de Las Vigas, todos en el centro del estado de Veracruz.

Vidal y Jáuregui (1991) se ocupan de la evolución de la ICU atmosférica de 1977 a 1990 en Toluca. Jáuregui et al. (1992) vuelven a Guadalajara, con series de tiempo 1931-1970 y asocian las tendencias térmicas con el crecimiento poblacional. Davydova-Belitskaya et al. (1999) también estudian las tendencias térmicas para el siglo previo en Guadalajara, y las asocian con fenómenos de gran escala y de escala local. Posiblemente Villahermosa, en el estado de Tabasco, sea la primera ciudad enclavada en el trópico húmedo mexicano para la que se documenta la ICU atmosférica, mediante recorridos en automóvil (Cervantes et al., 2000).

En la microescala empiezan a aparecer resultados. Pozos y Barradas (1988) centran su estudio de las temperaturas en el sur de la CDMX. Jáuregui (1990, 1991a) vuelve al efecto del bosque de Chapultepec y su lago en el frescor del entorno y la posible generación de precipitación convectiva. También explora el efecto de la revegetación y generación de un cuerpo de agua en el exlago de Texcoco sobre el clima del oriente de la CDMX (Jáuregui, 1990, 1991a). Barradas (1991) hace microclimatología en parques pequeños de la ciudad, y comprueba que, a menor escala, también se da el fenómeno ya detectado por Jáuregui (1990, 1991b) en Chapultepec.

Como ya se dijo, uno de los aspectos en que incursionó poco Jáuregui fue en la modelación climática, salvo en el artículo de Jáuregui et al. (2000), que explora la respuesta del clima del Valle de México a los cambios de uso del suelo, pero uno de los trabajos que le anteceden es el de Luna-González (1997), usando un modelo meteorológico no hidrostático.

En este periodo se multiplican los trabajos sobre el bioclima en relación con la urbanización acelerada en algunas ciudades del país (Jáuregui, 1990), o tropicales, y no solo mexicanas (Jáuregui, 1991, 1997d), en ocasiones mezclando la evaluación de condiciones bioclimáticas y la contaminación atmosférica, como en la CDMX (Jáuregui, 1995c), o generando una panorámica de la bioclimatología en países en vías de desarrollo (Jáuregui, 1993c), así como aproximaciones de la bioclimatología humana de la CDMX (Jáuregui et al., 1997).

Trabajos pioneros sobre los efectos espaciales y temporales de la urbanización en la precipitación pluvial son el de Jáuregui y Klaus (1982) y el de Klaus et al. (1983). Casi una década después reaparece el tema en el trabajo de Jáuregui y Romales (1996). Klaus et al. (1999) detectaron influencia de la ICU en la regularidad de las estructuras de circulación atmosférica en la cuenca de CDMX, mientras que Jáuregui y Luyando (1998), para la misma ciudad, encuentran una relación directa entre la intensidad de la ICU y la evaporación potencial medida con el evaporímetro tipo A. Por su parte, Martínez-Arroyo y Jáuregui (2000) indagan sobre el efecto ambiental -y particularmente el térmico- de los lagos urbanos en la CDMX.

Es notable que apenas en este periodo comience a publicarse sobre el comportamiento de la humedad en la atmósfera urbana, su relación con la temperatura del aire, o como efecto de las áreas verdes de la CDMX (Barradas, 1991). Jáuregui y Tejeda (1997) analizan el contraste de la humedad relativa y de la presión de vapor urbano-rural en la CDMX. Concluyen que los patrones de humedad relativa, como es lógico, responden a los patrones de temperatura (aunque con gradientes en sentido inverso), pero en cuanto a la presión de vapor no llegan a conclusiones definitivas porque las diferencia entre ambos ambientes resultaron del tamaño de la incertidumbre de los instrumentos.

Las modificaciones en el balance de energía suelo/atmósfera explican en gran medida la presencia de las ICU (Oke et al., 2017, capítulo 6). De ahí la importancia de sus mediciones, pero el instrumental apropiado para aplicar la técnica de la correlación turbulenta (eddy covariance) fue comercialmente accesible hacia el último tercio del siglo XX. Las primeras mediciones simultáneas de la radiación neta, el calor almacenado en la superficie y los flujos turbulentos de calor sensible y de calor latente en la CDMX, datan de mediados de la década de los ochenta, pero son reportados varios años después por Oke et al. (1992). Una segunda campaña de mediciones se realizó en la misma ciudad a mediados de la década de los noventa, reportada por Oke et al. (1999). Para un área suburbana de la misma CDMX, Barradas et al. (1999) reportaron el comportamiento del balance energético. En todas estas publicaciones es clara la disminución del flujo de calor latente en las partes urbanas o en los suburbios con relación a los paisajes rurales de la CDMX.

2001-2022, el incentivo a otros investigadores

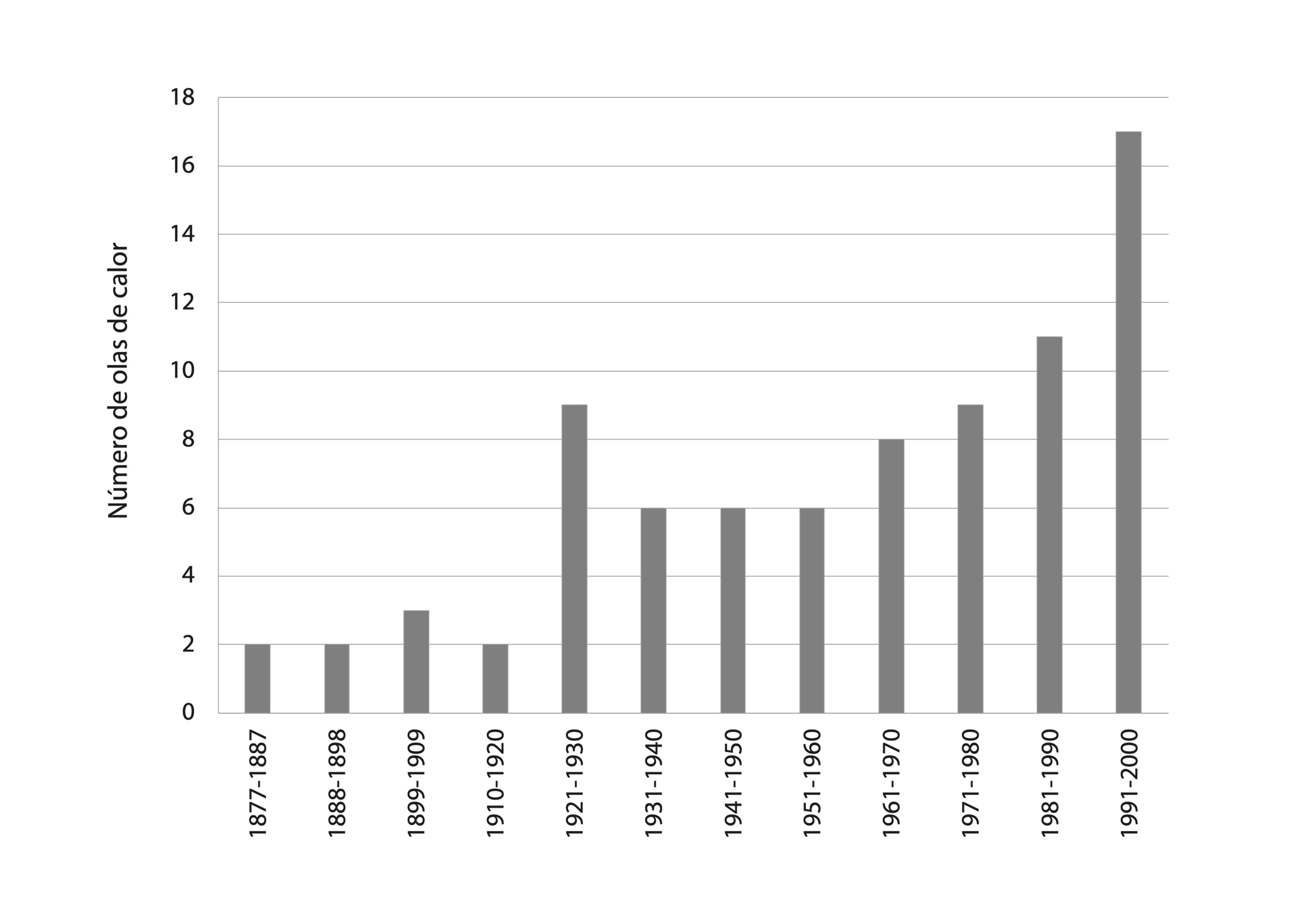

Durante la primera década de este siglo Jáuregui continúa publicando, básicamente sobre la climatología o la bioclimatología de la CDMX, pero no de forma exclusiva. Revisa el impacto de los cambios de usos del suelo en el clima de la región alrededor de la CDMX (Jáuregui, 2004); analiza el posible impacto de la urbanización en las nueve ciudades mexicanas con más de un millón de habitantes, y encuentra en ellas tendencias de calentamiento significativas que van de 0.02 a 0.74 °C en la segunda mitad del siglo XX (Jáuregui, 2005). Aplicando los escenarios de cambio climático del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) para una eventual duplicación del CO2 atmosférico, Jáuregui y Tejeda (2001) generan escenarios de bioclima humano para la CDMX, con la hipótesis de una humedad relativa invariante y usando un índice bioclimático simple, función lineal de la temperatura y la humedad relativa. Jáuregui (2009) aborda las olas de calor en la Ciudad de México, y su tendencia desde finales del siglo XIX hasta finales del XX, con la definición propuesta por el autor de tres días consecutivos con temperaturas máximas de 30 °C o mayores (Figura 5).

Figura 5 Frecuencia de olas de calor (temperaturas de 30 °C o mayores durante tres días consecutivos, 1877-2000), reelaborada a partir de la Figura 2 de Jáuregui (2009).

Vuelven a aparecer temas que Jáuregui había trabajado en décadas anteriores, como la distribución de contaminantes en la CDMX, particularmente el ozono (Klaus et al., 2001); el balance de energía superficie/atmósfera (Tejeda y Jáuregui, 2005), o del clima dentro de los parques urbanos (Jáuregui y Heres, 2008), trabajo este último basado en simulaciones del bioclima humano, con índices de balance de energía en un área de reserva natural protegida en el piedemonte al noroeste de la CDMX.

Iniciada la segunda década de este siglo, Jáuregui empieza a retirarse paulatinamente del trabajo de investigación. No obstante, la cantidad de publicaciones recientes, de diversos autores y relativas a varios núcleos urbanos, en buena medida son continuación de los trabajos que, sobre climatología urbana, nuestro autor inició hace más de medio siglo.

Tras la etapa inicial (1950-1980) y la del aprendizaje (1981-2000), lo que va del presente siglo apunta a ser una etapa de consolidación. La Tabla 1 agrupa por urbes, enfoques y aplicaciones, la mayoría de las publicaciones sobre efectos de la urbe en el clima termal. Para este periodo no se excluyeron de la presente revisión las tesis de grado ni profesionales, toda vez que, por ser recientes, la mayoría son accesibles por internet.

Destaca que la CDMX es la que tiene más publicaciones, seguida de Guadalajara y Puebla, pero casi está ausente Monterrey, que es la segunda urbe más poblada del país. La mayoría de los estudios de la lCU se refieren a la atmosférica, pero los trabajos sobre las temperaturas de superficie no son pocos, y en la mayoría de ellos se hizo uso de tecnología satelital. A partir de la Tabla 1, se puede mencionar que los estudios con modelos computacionales no pasan de cinco; el de Grajeda et al. (2018) es de interés porque realizaron una simulación térmica en tres dimensiones en una avenida del centro del Puerto de Veracruz; además se aprecia que el uso de drones es nulo en la técnica de la detección de la ICU superficial, pues esta se ha estudiado, como se apuntó antes, a partir de imágenes satelitales.

Por otra parte, en doce de las 19 urbes se han hecho investigaciones que reflejan la intención de mitigar la ICU mediante áreas vegetadas (véase la columna de Usos del suelo o mitigación de la ICU en la Anexo), lo que desde un punto de vista ambiental es benéfico, en especial en zonas cálidas o áridas como Ciudad Juárez, Colima, Hermosillo, Mexicali, Poza Rica, Tampico, Torreón o Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, en varios trabajos se parte de la premisa, no comprobada, de que la ICU es un peligro para la sociedad, cuando en términos de salud y confort climático podría representar una ventaja en las noches frías de lugares templados como Puebla, Querétaro, Xalapa o, más aún, Toluca (Tejeda et al., 2022). No es el caso de la CDMX y su área metropolitana, cuyo riesgo asociado a la ICU ha sido evaluado, y no solo supuesto, por Vargas y Magaña (2020).

También es notorio que de las 19 urbes listadas en la Anexo, solo doce son capitales estatales. En cuanto a la columna Relación ICU-sociedad, debe destacarse que en la mayoría de los casos se habla de los efectos de la ICU en aspectos sociales, como salud o confort, pero está ausente el otro punto de vista, el de los efectos de las condiciones socioeconómicas sobre la ICU, que Serricolea et al. (2022) encontraron para la ICU superficial de Santiago de Chile.

Comentario final

Las contribuciones de Ernesto Jáuregui al conocimiento de la atmósfera de México iniciaron a finales de la década de 1950 y se prolongaron medio siglo. Se pueden agrupar en cuatro líneas de investigación: meteorología sinóptica y de mesoescala, climatología de la contaminación atmosférica, climatología urbana y bioclimatología humana. Las dos últimas son las más abundantes y de mayor impacto. Debe destacarse que esas cuatro líneas las desarrolló Jáuregui casi de manera simultánea, o alternando en su actividad unas con otras. Por ejemplo, en la meteorología o climatología sinóptica y de mesoescala, el tema de las tormentas tropicales lo inicia a finales de los años 1960 y lo prolonga hasta iniciado el siglo XXI con seis publicaciones; lo mismo ocurre con el tópico de la variabilidad del clima, en el que genera cinco artículos entre finales de la década de 1959 y finales del siglo XX, de manera similar ocurre con la climatología de la dispersión atmosférica, pero ahí la producción es más abundante (al menos 17 artículos). Esas publicaciones aparecen, de 1970 al 2010, como aderezos a la vasta producción -más de cincuenta artículos- sobre climatología urbana y bioclimatología humana, que de muchas maneras fomentaron el auge de la climatología urbana que está viviendo México, y que se comprueba con las publicaciones sobre la ICU referidas en la Anexo.

texto en

texto en