Introducción

La relación histórica de la sociedad con la naturaleza incluye las tradiciones, creencias y ritos que se conservan en las raíces y cosmovisión mesoamericana (Juárez, 2007), como ocurre con diferentes grupos sociales de México; donde los rituales prehispánicos y las ceremonias religiosas de manera comunitaria tejen redes sociales a nivel local y regional, lo que permite su permanencia (Broda & Montúfar, 2013; Fierro, 2007).

Las ceremonias vinculadas a los ciclos estacionales agrícolas son reconocidas como las más importantes del área cultural referida, porque marcan el término de la sequía y el inicio de la temporada de lluvias desde la época prehispánica (Maya, 2016), estas han mantenido su funcionalidad aun después de la conquista, porque las comunidades indígenas y campesinas las han conservado, ajustándolas con la incorporación nuevos elementos (Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2016; Gómez- Arzapalo, 2011); de tal forma, que son rituales sincretizados que sirven como vehículo de preservación de la memoria de los pueblos originarios, fundamentales en la reproducción de la cultura, porque los cohesiona, fortalece redes de solidaridad, configura la identidad y se reconstruye su cosmovisión.

Las festividades asociadas a los ciclos agrícolas las han documentado diversos autores, ellos reportan prácticas rituales con diferentes propósitos, como: 1) el permiso, por ejemplo para sembrar o cualquier otra labor agrícola, 2) la bendición de las semillas (Fierro, 2007), 3) la petición de lluvia (Román, 2017), 4) la petición y agradecimiento de la fertilidad vegetal y 5) el agradecimiento por las cosechas (Broda & Montúfar, 2013; Centurión, 2017; Cervantes & Gómez, 2018; Delgado, 2007; Gámez, 2003; Gómez- Arzapalo, 2012; Maldonado, 2004; Maldonado, 2005; Maya, 2016; Reynoso & Castro, 2002; Saldaña, 2010; Serafino, 2015).

Los rituales sincretizados, incluyen el manejo y el aprovechamiento de diversos elementos del entorno a través del trabajo social, entre ellos las plantas. Su estudio con enfoque etnobotánico se centra en los grupos humanos cuya relación con la naturaleza es más directa (Boff, 2008). Lo anterior, ha permitido la acumulación de conocimiento de las especies y variedades usadas en los rituales asociados al ciclo agrícola. Sin embargo, la globalización que induce la homogenización cultural y la modernidad basada en el capitalismo consumista, la tecnología y la industrialización ha impactado la diversidad biocultural (Farfán-Morales, 2010; Gómez- Arzapalo, 2011; Toledo & Barrera-Bassols, 2008).

La vigencia de los rituales domésticos y comunitarios asociados al ciclo anual de la producción agrícola, permiten que los grupos sociales originarios procuren la conservación de las especies que ofrendan, porque algunas se usan durante todo el año en las diferentes celebraciones, incluso incorporan nuevos recursos, salvaguardando su identidad (Broda & Montúfar, 2013; Escobar-Fuentes, 2016). La flora utilizada en las festividades místico-religiosas es de importancia en la vida cotidiana de las comunidades e implica su manejo y conservación, esto aproxima a conocer la manera en que registran la naturaleza, transforman los vegetales y los convierten en los componentes de las ofrendas, los cuales son inherentes a la búsqueda de elementos para el establecimiento de ámbitos sociales, de desarrollo, dominio y extensión territorial (Mata- Labrada, 2011; Mata-Labrada, 2013).

Los pueblos originarios son los actores y aliados para la conservación de la biodiversidad. El conocimiento, la cosmovisión y la organización social se entrelazan y expresan en prácticas concretas de apropiación de la naturaleza con perspectiva y solidaridad generacional. La relación entre la diversidad de plantas y la cultura ha evolucionado a través del tiempo y espacio, de tal forma que puede ser abordada conceptualmente a través de la riqueza botánica y riqueza cultural como una interacción de carácter complejo (Alarcón-Cháires, 2018).

Se trabajó en Coatetelco comunidad indígena nahua de Morelos, bajo la premisa que la revaloración de los rituales sincretizados inciden en la conservación biocultural, para este caso, con énfasis en las plantas usadas en las ofrendas relacionadas con el ciclo agrícola, porque se conservan en las unidades productivas tradicionales (Cano-Ramírez et al., 2012) que albergan la diversidad biológica y cultural local, como los traspatios (Monroy-Martínez et al., 2017; Sotelo-Barrera et al., 2017), las parcelas, las huertas, las cercas vivas, y el cerro o selva baja caducifolia (Colín-Bahena et al., 2018), porque los ecosistemas al igual que los agroecosistemas son manejados por los grupos sociales locales en diversas formas y grados de intensidad (Casas et al., 2014; Colín-Bahena et al., 2016). En este contexto, el objetivo del estudio fue identificar los componentes, las especies y las variedades ofrendadas en los rituales sincretizados vinculados al ciclo agrícola, la unidad productiva de procedencia de las plantas como evidencia de la influencia de estas celebraciones comunitarias en la conservación de la diversidad biocultural en Coatetelco, Morelos.

Área de estudio

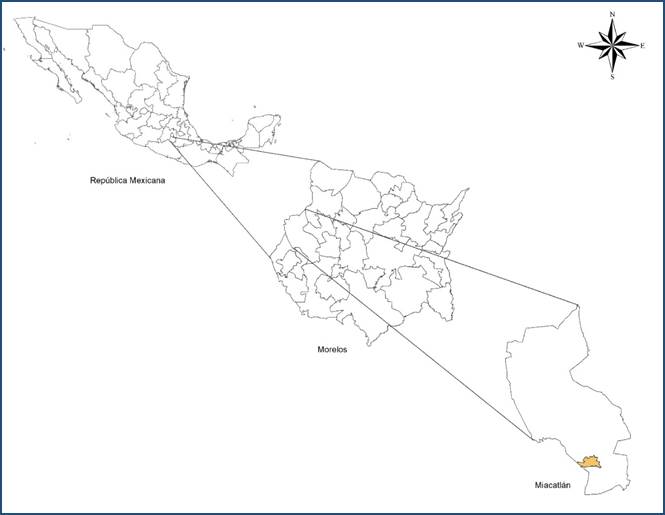

Coatetelco se localiza en el municipio de Miacatlán; al sureste de Morelos, México (Fig. 1), a 980 metros de altitud (Martínez et al., 2002). La palabra Coatetelco es de origen náhuatl y significa "en el templo o montículo de madera o del águila" (Reynoso & Castro, 2002). El clima es Aw0’’ (w) (e) g, cálido con lluvias en verano, el mes más seco de los subhúmedos; la temperatura media anual es de 23.2ºC y la precipitación anual es de 821.8 mm, el periodo de lluvias es de junio a septiembre (García, 1964). Su población es de 9, 094 habitantes, de los cuales 4, 358 son hombres y 4, 736 son mujeres (SEDESOL, 2013). Es una comunidad con índice de marginación alto de -0.326, el 17.51% de analfabetismo y el 38.14% sin primaria completa en habitantes de 15 años y más (CONAPO, 2015). Su vegetación es selva baja caducifolia (Miranda & Hernández-X, 1963).

Los cultivos en la comunidad son de maíz, frijol, calabaza y cacahuate, producidos en parcelas de la periferia de la población, destinadas a la agricultura de temporal y riego (Sotelo-Barrera et al., 2017). Tiene un mercado donde converge la producción y colecta a baja escala, proveniente de cinco unidades productivas tradicionales, tanto local como de otras cinco comunidades nahuas aledañas (Colín-Bahena et al., 2018).

Materiales y método

Técnicas

Entrevistas y recorridos guiados

Las técnicas de investigación utilizadas fueron cualitativas, el ingreso a la comunidad se realizó a través del señor Roberto Solís un informante clave que se caracteriza por su conocimiento en el tema que se aborda , así como su capacidad de liderazgo en la comunidad, con el cual se ha establecido el rapport (Taylor & Bogdan, 1992), porque ha colaborado con otros trabajos realizados por los coautores del presente estudio en Coatetelco. Con base en la técnica bola de nieve (Martín-Crespo & Salamanca-Castro, 2007) se eligieron a los entrevistados y se realizaron 50 entrevistas abiertas y 34 semiestructuradas (Díaz-Bravo et al., 2013; Hernández- Sampieri et al., 2010). Con la información de las entrevistas se elaboró un listado libre de las plantas que se ofrendan en los componentes de cada ritual vinculado al ciclo agrícola, la unidad productiva de procedencia, y su grado de manejo. La ventaja de los listados libres es que los informantes tienden a hacerlas en orden de familiaridad decreciente y los que saben mucho sobre el tema aportan más elementos de interés local a la lista.

Los recorridos guiados (Delgado, 2007) se realizaron con los informantes clave por los parajes considerados en los rituales agrícolas de la presente investigación, éstos son sitios en los que se desarrolla alguna actividad u ofrenda de cada ceremonia, lo que permitió ver y hablar sobre los problemas del área, durante la observación participante se construyó una colección fotográfica (Brisset, 1999); esta ayudó a documentar la diversidad vegetal.

Identificación de especies y variedades

La identificación de las especies se realizó con base en los listados taxonómicos publicados de la comunidad de estudio (Monroy-Martínez et al., 2017; Sotelo-Barrera et al., 2017) y cuando fue necesario se colectó el espécimen, para su determinación por comparación en el Herbario “MORE” del Laboratorio de Ecología del CIB-UAEM. Los nombres científicos se revisaron en la base de datos electrónicos del VAScular Tropicos del Missouri Botanical Garden consultada en http://www.tropicos.org/. Las variedades de las plantas se clasificaron de acuerdo con el listado libre y la colección fotográfica, a su vez se comparó con los listados de variedades publicados para el área de estudio (Colín-Bahena et al., 2018). Complementariamente, se indagó la forma de vida de cada especie y su origen fitogeográfico.

Especies principales e identitarias

Las plantas principales, se proponen como tales bajo los siguientes criterios: son las de mayor frecuencia de presencia en los componentes de las diferentes ofrendas, las que son nativas para América tropical o incluso para México y las básicas en la alimentación Mesoamericana (Linares & Bye, 2014). Las identitarias, son aquellas que de acuerdo con la bibliografía y las entrevistas le dan al pueblo nahua sentido de pertenencia e identidad (Maldonado, 2004; Saldaña, 2010).

Análisis de similitud general

La afinidad de especies presentes en las ofrendas se indago a través de un análisis de conglomerados (UPGMA) (Acosta, 2004; Albor-Pinto et al., 2017), mediante el coeficiente de similitud de Jaccard (Villarreal et al., 2004). Para ello se construyó una matriz en Excel de presencia-ausencia (Lincoln et al., 2009; Moreno, 2001) de las plantas reportadas en el presente estudio. La matriz se procesó con el programa PAST versión 3.0 (Ancona et al., 2019; Hammer et al., 2001), para elaborar el dendograma general que integra los diversos componentes de las ofrendas de todos los rituales. Además, se realizaron tablas de presencia-ausencia (Lincoln et al., 2009; Moreno, 2001) de las plantas en los componentes comida y bebida para calcular su frecuencia.

Resultados

Rituales sincretizados vinculados al ciclo agrícola

Los rituales vinculados con el ciclo agrícola que se documentaron en Coatetelco son ocho (Fig. 2).

Las plantas que se usan en cada uno, corresponden a los siguientes porcentajes: 1. Inicio del año mexica-Virgen de la Candelaria la cual registro el 40.67% de las especies reportadas, 2. Petición de lluvia- Centro ceremonial el 15.25%, 3. Bendición de las semillas- San Isidro Labrador 35.59%, 4. Huentle a los aires- San Juan Bautista 13.55%, 5. Fertilidad vegetal- Virgen de la Asunción 38.98%, 6. Primeras cosechas- San Miguel Arcángel 38.98%, 7. Ofrenda de la calabaza- San Simón 20.33% y 8. Fin de las cosechas- Día de muertos 30.50%.

El total de los informantes clave son originarios del área de estudio y adultos mayores de 40 años, por tanto, tienen influencia en la comunidad. El género femenino ocupo el 35.29% de los entrevistados, su actividad productiva principal es de ama de casa o productora en un 50%, otras comparten actividad mencionada con comerciantes (25%).

Del género masculino fueron el 64.71%; su ocupación principal es campesinos con el 72.72%, aunque algunos, también se desarrollan en actividades terciarias.

Componentes generales de las ofrendas

Los componentes de las ofrendas de los ocho rituales registrados durante un año fueron seis: 1) las comidas que incluyen el mole de pipián y tamales que en conjunto forman el huentle característico de los pueblos nahuas, el caldo de mojarra, el pan “marquesote”, diferentes frutas, calabaza de dulce y tortillas; 2) las bebidas integradas por chocolate caliente, tepache originalmente denominado xopelli y agua de frutas; 3) las estructuras entre ellas, la enramada, el huatapextle o mesa colgante y diversos arcos; 4) la ornamentación compuesta por flores, hojas de diferentes plantas, banderitas con ocote y listones de colores, sahumerio con copal y mantel; 5) los accesorios de los danzantes como adornos de vestimenta y bastón elaborados con carrizo y otate respectivamente; y 6) las semillas de plantas cultivadas.

Plantas usadas en los rituales sincretizados

Las especies reportadas fueron 59, de las cuales se identificaron 58 agrupadas en 53 géneros y 29 familias (Tabla 1), de estas 64.40% son hierbas, 25.42% son árboles, 8.47% arbustos (Tabla 2), los ocho rituales presentan plantas en común las de mayor frecuencia son el maíz, la caña, la calabaza y el chile.

Tabla 1 Lista etnobotánica de las ofrendas.

| Núm. | Nombre común | Nombre científico | Familia |

|---|---|---|---|

| 1 | Acahual | Simsia amplexicaulis (Cav) Pers. | Asteraceae |

| 2 | Ajonjoli | Sesamum indicum L. | Pedaliaceae |

| 3 | Alhelis | Matthiola incana L. | Brassicaceae |

| 4 | Anís | Tagetes multifida DC. | Asteraceae |

| 5 | Anturios | Anthurium andreanum Linden ex André | Araceae |

| 6 | Arroz | Oryza sativa L. | Poaceae |

| 7 | Ave de paraíso | Strelitzia reginae Aiton | Strelitziaceae |

| 8 | Bambú | Bambusa vulgaris Schrad. | Poaceae |

| 9 | Cacahuate | Arachis hypogaea L. | Fabaceae |

| 10 | Cacao | Theobroma cacao L. | Malvaceae |

| 11 | Café | Coffea arabica L. | Rubiaceae |

| 12 | Calabaza | Cucurbita pepo L. | Cucurbitaceae |

| 13 | Calabaza dulce | Cucurbita moschata L. | Cucurbitaceae |

| 14 | Canela | Cinnamomum verum J. Presl | Lauraceae |

| 15 | Caña | Saccharum officinarum L. | Poaceae |

| 16 | Carrizo | Arundo donax (L.) | Poaceae |

| 17 | Caulote | Guazuma ulmifolia Lam | Malvaceae |

| 18 | Cempaxúchitl | Tagetes erecta L. | Asteraceae |

| 19 | Chile | Capsicum annuum L. | Solanaceae |

| 20 | Ciruela | Spondias purpurea L. | Anacardiaceae |

| 21 | Clemolito | Tagetes patula L. | Asteraceae |

| 22 | Copal | Bursera copallifera (Sessé & Moç. ex DC.) Bullock | Burseraceae |

| 23 | Crisantemo | Chrysanthemum sp. | Asteraceae |

| 24 | Cucharilla | Dasylirion serratifolium Zucc. | Asparagaceae |

| 25 | Durazno | Prunus persica (L.) Batsch | Rosaceae |

| 26 | Frijol | Phaseolus vulgaris L. | Fabaceae |

| 27 | Gerberas | Gerbera jamesonii Adlam | Asteraceae |

| 28 | Girasol | Helianthus annuus L. | Asteraceae |

| 29 | Gladiolas | Gladiolus gandavensis Van Houtte | Iridáceas |

| 30 | Guayaba | Psidium guajava L. | Myrtaceae |

| 31 | Lenteja | Lens culinaris Medik. | Fabaceae |

| 32 | Lilis | Lilium sp. | Liliaceae |

| 33 | Limón | Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle | Rutaceae |

| 34 | Maíz | Zea mays L. | Poaceae |

| 35 | Mandarina | Citrus reticulata Blanco | Rutaceae |

| 36 | Manzana | Malus domestica Borkh | Rosaceae |

| 37 | Melón | Cucumis melo L. | Cucurbitaceae |

| 38 | Naranja | Citrus sinensis (L.) Osbeck | Rutaceae |

| 39 | Nardos | Polianthes tuberosa L. | Asparagaceae |

| 40 | No determinado* | ** | ** |

| 41 | Nube | Gypsophila paniculata L. | Caryophyllaceae |

| 42 | Ocote | Pinus sp. | Pinaceae |

| 43 | Otate | Otatea acuminata | Poaceae |

| 44 | Palma camedora | Chamaedorea elegans Mart. | Arecaceae |

| 45 | Papaya | Carica papaya L. | Caricaceae |

| 46 | Pera | Pyrus communis L. | Rosaceae |

| 47 | Pericón | Tagetes lucida Cav. | Asteraceae |

| 48 | Piñas | Ananas comosus (L.) Merr | Bromeliaceae |

| 49 | Plátano | Musa paradisiaca L. | Musaceae |

| 50 | Rosas | Rosa x hibrida L. | Rosaceae |

| 51 | San Miguel | Zinnia elegans Jacq | Asteraceae |

| 52 | Sandía | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai | Cucurbitaceae |

| 53 | Sorgo | Sorghum bicolor (L.) Moench | Poaceae |

| 54 | Tamarindo | Tamarindus indica L. | Fabaceae |

| 55 | Terciopelo | Celosia argéntea L. | Amaranthaceae |

| 56 | Tlapaneca | Montanoa grandiflora Alaman ex DC | Asteraceae |

| 57 | Trigo | Triticum aestivum L. | Poaceae |

| 58 | Tule | Thypa domingensis Pers. | Typhaceae |

| 59 | Uvas | Vitis vinifera L. | Vitaceae |

*Especies que no presentan nombre común, **Especies que no se pudieron identificar por falta de estructuras botánicas

Tabla 2 Unidades Productivas de Procedencia.

| Núm. | Nombre común | Unidad Productiva de Procedencia | Mercado | Manejo | Forma de vida | Origen fitogeográfico |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Acahual | Cerro | S | hierba | México-Guatemala | |

| 2 | Ajonjolí | Parcela | ✔ | Dm | hierba | Etiopia/India |

| 3 | Alhelís | ✔ | Dm | hierba | Asia central, Sudáfrica, Mediterráneo | |

| 4 | Anís | Cerro | S | hierba | Nativa de México | |

| 5 | Anturios | ✔ | Dm | hierba | Colombia/ Ecuador | |

| 6 | Arroz | ✔ | Dm | hierba | Asia | |

| 7 | Ave de paraíso | ✔ | Dm | hierba | Sudáfrica | |

| 8 | Bambú | Cerro | S | hierba | Asia, China, Madagascar | |

| 9 | Cacahuate | Parcela | ✔ | Dm | hierba | Argentina/Bolivia |

| 10 | Cacao | ✔ | Dm | árbol | México/Sudamérica | |

| 11 | Café | ✔ | Dm | arbusto | Etiopia | |

| 12 | Calabaza | Parcela | ✔ | Dm | hierba | México |

| 13 | Calabaza dulce | Parcela | ✔ | Dm | hierba | América tropical |

| 14 | Canela | ✔ | Dm | árbol | Sur de Asia | |

| 15 | Caña | ✔ | Dm | hierba | India/China/ Nueva Guinea | |

| 16 | Carrizo | Cerro | S | hierba | Mediterráneo/Asia | |

| 17 | Caulote | Cerro | S | árbol | América tropical | |

| 18 | Cempaxúchitl | Parcela | ✔ | Dm | hierba | México |

| 19 | Chile | Parcela | ✔ | Dm | hierba | Sur de México a Centroamérica |

| 20 | Ciruela | Cerro y Huerto | ✔ | S y Dm | árbol | América tropical- Sur de México |

| 21 | Clemolito | Parcela | ✔ | Dm | hierba | América tropical |

| 22 | Copal | Cerro | ✔ | S | árbol | América |

| 23 | Crisantemo | ✔ | Dm | hierba | Asia y Europa | |

| 24 | Cucharilla | Matorral | S | árbol | Nativa de México | |

| 25 | Durazno | ✔ | Dm | árbol | China | |

| 26 | Frijol | Parcela | ✔ | Dm | hierba | América-sur de Méx-Antillas |

| 27 | Gerberas | ✔ | Dm | hierba | Sudáfrica | |

| 28 | Girasol | ✔ | Dm | hierba | América tropical | |

| 29 | Gladiolas | ✔ | Dm | hierba | Europa | |

| 30 | Guayaba | ✔ | Dm | árbol | Mesoamérica/españoles | |

| 31 | Lenteja | ✔ | Dm | hierba | Europa/ Turquía | |

| 32 | Lilis | ✔ | Dm | hierba | Asia y América del Norte | |

| 33 | Limón | Huerto | ✔ | Dm | árbol | Asia |

| 34 | Maíz | Parcela | ✔ | Dm | hierba | de México a Guatemala |

| 35 | Mandarina | ✔ | Dm | árbol | Asia | |

| 36 | Manzana | ✔ | Dm | árbol | China | |

| 37 | Melón | ✔ | Dm | hierba | África/ Asia | |

| 38 | Naranja | ✔ | Dm | árbol | India/ Vietnam/ China | |

| 39 | Nardos | ✔ | Dm | hierba | América del Sur | |

| 40 | No determinado | ✔ | Dm | * | * | |

| 41 | Nube | ✔ | Dm | hierba | Asia/ Europa | |

| 42 | Ocote | ✔ | S | árbol | México | |

| 43 | Otate | Cerro | S | hierba | México, América central | |

| 44 | Palma camedora | ✔ | Dm | arbusto | México-Guatemala | |

| 45 | Papaya | Huerto | ✔ | Dm | hierba | Mesoamérica |

| 46 | Pera | ✔ | Dm | árbol | Europa/ Asia | |

| 47 | Pericón | ✔ | S | hierba | Mesoamérica | |

| 48 | Piñas | ✔ | Dm | hierba | Brasil/ Bolivia | |

| 49 | Plátano | Huerto | Dm | hierba | India o Indomalasia | |

| 50 | Rosas | ✔ | Dm | arbusto | Europa | |

| 51 | San Miguel | Cerro y Huerto | S y Dm | hierba | Nativa Centro de México | |

| 52 | Sandía | ✔ | Dm | hierba | África | |

| 53 | Sorgo | ✔ | Dm | hierba | África | |

| 54 | Tamarindo | Huerto | ✔ | Dm | árbol | África |

| 55 | Terciopelo | Parcela | ✔ | Dm | hierba | India |

| 56 | Tlapaneca | Huerto | ✔ | S y Dm | arbusto | América tropical |

| 57 | Trigo | ✔ | Dm | hierba | Asia y Europa | |

| 58 | Tule | Laguna | S | hierba | América | |

| 59 | Uvas | ✔ | S | arbusto | Europa/ India |

*especie sin identificar por falta de estructuras botánicas. dónde: s= silvestre y dm= domesticada

Unidad productiva de procedencia

Las unidades productivas de procedencia (UPP) de las plantas usadas en los ocho rituales fueron cinco: las parcelas o terrenos de cultivo, el cerro o selva baja caducifolia, patios o huertos frutícolas tradicionales (HFT), la laguna de Coatetelco y el monte de Puebla o Matorral xerófito. Estas tres primeras también fueron reportadas por Colín-Bahena et al. (2018). Otra fuente de obtención de las especies o variedades es el mercado.

Las plantas que se reportan no proceden de una solo unidad productiva, sino que se comparten entre dos o más, así como con el mercado. Por tanto, de la parcela y el mercado se obtiene el 16.94%; del cerro exclusivamente el 10.16%; del patio y de la laguna el 1.69% respectivamente; del matorral xerófito de la comunidad de San Simón Yehualtepec, Puebla el 1.69% que corresponde a la cucharilla (Dasylirion lucidum Rose.); el cerro, el patio y el mercado comparten el 11.84% por ejemplo la ciruela (Spondias purpurea L.) y únicamente del mercado local el 55.93% (Tabla 2).

De la parcela se obtienen el maíz (Zea mays L.), la calabaza de pipián (Cucurbita pepo L.) y el chile (Capsicum annumm L.) todas originarias de América tropical; de esta unidad productiva también provienen plantas exóticas como el terciopelo (Celosia argéntea L.) y ajonjolí (Sesamum indicum L.), del cerro el carrizo (Arundo donax L.), de los patios, el plátano (Musa paradisiaca L.), el limón (Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle) y el tamarindo (Tamarindus indica L.). Las obtenidas del mercado en su mayoría son introducidas al continente americano a excepción del cacao (Theobroma cacao L.), el girasol (Helianthus annuus L.) y los nardos (Polianthes tuberosa L) (Tabla 1 y Tabla 2).

Las especies identificadas se agrupan en domesticadas con el 74.57%, silvestres 20.33% y 5% pueden ser silvestres o domesticadas (Tabla 2).

Plantas principales

El maíz es la planta identitaria presente en los ocho rituales sincretizados, formando parte en los componentes comida, estructura y semillas; la calabaza y el chile en los mismos componentes en siete rituales. El carrizo se usa en el ritual del Inicio del año mexica- Virgen de la candelaria, Petición de lluvia- Centro ceremonial, Huentle a los aires- San Juan Bautista y Fertilidad Vegetal- Virgen de la Asunción en los componentes comida, estructura y accesorios de los danzantes. Asimismo, el cacahuate es usado en la festividad de bendición de las semillas- San Isidro Labrador y primeras cosechas- San Miguel Arcángel, en los componentes comida, estructura y semillas. Además, el ajonjolí y frijol se encuentran en la ceremonia de bendición de las semillas- San Isidro Labrador en los componentes estructura y semillas (Tabla 3).

Tabla 3 Plantas principales en los rituales sincretizados y sus componentes.

| Plantas | Rituales sincretizados | Componentes |

|---|---|---|

| Maíz | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Cm, Estr, Sm |

| Calabaza | 1,2,3,4,5,7,8 | Cm, Estr, Sm |

| Chile | 1,2,3,4,5,7,8 | Cm, Estr, Sm |

| Carrizo | 1,2, 4,5 | Cm, Estr, Acc |

| Cacahuate | 3,6 | Estr, Sm |

| Ajonjolí | 3 | Estr, Sm |

| Frijol | 3 | Estr, Sm |

Componentes: Cm= comida, Estr= estructura, Sm= Semillas, Acc=Accesorios en los danzantes; Ceremonias: 1= Inicio del año mexica- Virgen de la Candelaria, 2= Petición de lluvia- Centro ceremonial, 3= Bendición de las semillas- San Isidro Labrador, 4= Huentle a los aires- San Juan Bautista, 5= Fertilidad vegetal- Virgen de la Asunción, 6= Primeras cosechas- San Miguel Arcángel 7= Fin de las cosechas- Ofrenda día de muertos.

Análisis de similitud de las especies frecuentes en las ofrendas de todos los rituales

La afinidad de especies usadas en los diferentes rituales sincretizados relacionados al ciclo agrícola en Coatetelco, permitió reconocer dos conjuntos de plantas con 37% de similitud, el primero integrado por el cempaxúchitl, el plátano, el copal, la calabaza, el chile, el maíz y la caña con el 52% de similitud y el segundo conformado por la canela, las gerberas y la nube con el 60% de similitud. Dentro del primer grupo se nota la diferenciación de subgrupos donde se observan las mayores asociaciones entre la calabaza, el chile, el maíz y la caña con el 87% de similitud, de estas surgen dos asociaciones perfectas la primera calabaza-chile y la segunda maíz-caña (Fig. 3).

Fig. 3 Análisis de similitud de las especies frecuentes en las ofrendas de todos los rituales sincretizados.

Es importante mencionar que la caña solo está presente en el producto azúcar y por tanto es solo un ingrediente secundario, mientras el maíz, la calabaza y el chile son las especies básicas, que además, corresponden a la triada del sistema mesoamericano milpa. De las diez especies con mayor frecuencia de mención el 71% son nativas para México.

Análisis del componente comida

Las especies presentes en el componente comida se muestran en el cuadro de presencia- ausencia (Tabla 4), en el elemento tamales nejos se observa la presencia de maíz y carrizo, para el mole verde la calabaza y chile todos forman el tradicional huentle. De estas cuatro el 75% son nativas.

Tabla 4 Plantas del componente comida y frecuencia de presencia- ausencia.

| Elementos | Frecuencia | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Tamales nejos | Mole verde | Tortillas | Caldo de pescado | Calabaza dulce | Tamales dulces | Pan (marquesote) | ||

| Trigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.28% |

| Maíz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.85% |

| Carrizo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.28% |

| Calabaza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.28% |

| Chile | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.57% |

| Calabaza dulce | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.28% |

| Caña | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28.57% |

| Anís | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.28% |

| Canela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.28% |

En general en el componente destaca el maíz con el 42.85%, el chile y la caña con el 28.57% cada una, quedando la calabaza con un bajo porcentaje, sin embargo, los informantes la consideran fundamental, lo cual se evidencia en la asociación calabaza, chile, maíz y caña (Fig. 3).

Análisis de la componente bebida

En la bebida están presentes el cacao nativo para México, la canela y la caña para la elaboración del chocolate, la última especie tiene el 100% de frecuencia de presencia, porque se usa como un ingrediente secundario para la preparación del tepache o Xopelli y del agua de sabor (Tabla 5). Las dos primeras bebidas son complementarias con la comida para la integración del Huentle.

Variedades reconocidas en la comunidad

De las 59 plantas reportadas, los informantes clave reconocen 10 variedades (Tabla 6):

Componentes, especies y variedades de cada ritual

Inicio del año mexica- Virgen de la candelaria. El primer ritual sincretizado vinculado con el ciclo agrícola en Coatetelco inicia el 21 enero y culmina el 1 febrero. Se reportan seis componentes de la ofrenda con un total de 24 especies vegetales, el pollo y el tequesquite que es una sal compuesta por diferentes minerales que se utiliza desde la época prehispánica para elaborar alimentos.

La comida: la integran los tamales y el mole verde, las plantas usadas para los primeros son la semilla y la hoja de maíz (Zea mays L.) y como condimento el tequesquite y la ceniza de la combustión de la leña que usan para cocinar. El mole lo elaboran con semilla de la calabaza de pipián (Cucurbita pepo L.), le agregan pollo (Gallus gallus domesticus) y algunas veces lo complementan con chile (Capsicum annumm L.). La bebida: está integrada por el chocolate caliente, las especies usadas son el cacao (Theobroma cacao L.); la canela (Cinnamomum verum J. Presl) y caña en forma de piloncillo (Saccharum officinarum L.). La estructura: en este componente se encuentra la enramada que se realiza con el carrizo (Arundo donax L.) y tule (Thypa domingensis Pers.) en el cual se alberga la ofrenda y la virgen de la candelaria. La ornamentación: la componen las siguientes plantas haciendo énfasis en sus flores, estas son: las gladiolas (Gladiolus gandavensis Van Houtte), nardos (Polianthes tuberosa L.), ave de paraíso (Strelitzia reginae Aiton), rosas (Rosa x hibrida L.), girasol (Helianthus annuus L.), anturios (Anthurium andraeanum Linden ex André), gerberas (Gerbera jamesonii Adlam), alhelís (Matthiola incana L.), nube (Gypsophila paniculata L.), copal (Bursera copallifera (Sessé & Moç. ex DC.) Bullock) del cual se utiliza la resina, palma camedora (Chamaedorea elegans Mart.) y plátano (Musa paradisiaca L.) de estas dos últimas se hace referencia a sus hojas. Los accesorios de los danzantes: lo integran el carrizo y el otate (Otatea acuminata), las cuales se pueden observar en la vestimenta, específicamente en los tecuanes.

Petición de lluvia- Centro ceremonial. El ritual se realizó el día 17 de marzo de 2019 en el centro ceremonial de Coatetelco, localizado en el cerro del momostle, en el punto más alto donde se puede apreciar la laguna de la comunidad. La ofrenda tiene tres componentes con nueve especies vegetales, un animal y un mineral. Esta fecha presenta ajustes alrededor del 21 de marzo que inicia la primavera, debido al propósito principal de rescatar usos y costumbres del poblado e involucrar a escuelas y turistas, este ritual se realiza desde el 2017, es decir, que esta es la primera vez que se documenta.

La comida: la integran los tamales y el mole verde, las plantas usadas para los primeros son la hoja de carrizo y la semilla de maíz con la cual se elaboran pequeños tamalitos los cuales forman un tamal de mayor tamaño envuelto en la hoja de maíz y como condimento el tequesquite y la ceniza de la combustión de la leña que usan para cocinar, en este ritual se observó cómo se incluye el carrizo y una variante de tamales característicos en la petición de lluvia. La bebida: es el tepache o Xopelli preparado con jugo de limón (Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle), piloncillo el cual es obtenido de la caña y alcohol. La ornamentación: la integran el cempaxúchitl (Tagetes erecta L.), el copal del cual se utiliza la resina, la hoja de plátano sobre esta se coloca la ofrenda y las banderitas de ocote (Pinus sp.) adornadas con listones de colores.

Bendición de las semillas- San Isidro Labrador. El tercer ritual vinculado con el ciclo agrícola en Coatetelco se realiza el 15 de mayo, está sincretizado con San Isidro Labrador. En los cinco componentes de la ofrenda se reportan 21 especies vegetales, pollo y pescado. Maldonado (2005) documenta este ritual en la fecha del inicio del año mexica aproximadamente en 1950; sin embargo, no describe el desplazamiento en los diferentes parajes rituales, porque tiene aproximadamente 12 años de realización por tanto es la primera vez que se documenta.

La comida: la integra el caldo rojo con pescado, en este se utiliza el chile y la mojarra tilapia (Oreochromis sp.) la cual es extraída de la laguna de la comunidad. La bebida: como el chocolate caliente y el agua de sabor tamarindo (Tamarindus indica L.) endulzado con azúcar de caña. La estructura: consiste en un arco de madera decorado con las semillas de maíz, frijol (Phaseolus vulgaris L.), chile, calabaza, cacahuate (Arachis hypogaea L.), lenteja (Lens culinaris Medik.), café (Coffea arabica L.), ajonjolí (Sesamum indicum L.), papaya (Carica papaya L.), sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) y arroz (Oryza sativa L.) de las primeras cuatro especies se pueden ubicar en el arco las semillas de las variedades reconocidas por la comunidad (Tabla 6). La ornamentación: compuesta por flores como gerberas, nube, crisantemo (Chrysanthemum sp.) y una hierba sin identificar.

Huentle a los aires- San Juan Bautista. El ritual se realiza el 23 de junio presenta tres componentes en los que se registran ocho especies vegetales, un animal y un mineral.

La comida: la integran los pequeños tamalitos que conforman un tamal de mayor tamaño y el mole verde. La bebida: es el tepache o Xopelli. La ornamentación: la conforman banderitas de ocote adornadas con listones de colores y la resina de copal como aromatizante.

Fertilidad vegetal- La Virgen de la Asunción. Ritual que tiene dos periodos en su realización, el primero es del 13 al 15 de agosto y el segundo el día 28 del mismo mes, se desarrolla en el cerro del Teponasillo. En los cuatro componentes de la ofrenda se reportan 23 especies vegetales, un animal y un mineral.

La comida: la integran frutos como manzana (Malus domestica Borkh), sandía (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai), plátano, uvas (Vitis vinifera L.), melón (Cucumis melo L.), durazno (Prunus persica (L.) Batsch), papaya y piña (Ananas comosus (L.) Merr). El segundo periodo integrado por los tamales conformados de los de menor tamaño y el mole verde. La bebida: es el tepache o Xopelli. La estructura: referida a un arco de flores elaboradas de la planta cucharilla (Dasylirion lucidum Rose.) las cuales son colocadas en una estructura de metal. La ornamentación: se registran las flores de nardos, gladiolas, girasol, gerberas, cempaxúchitl, rosas y lilis. El plátano haciendo referencia a sus hojas y las banderitas de ocote decoradas con listones de colores.

Ofrenda de las primeras cosechas- San Miguel Arcángel. El sexto ritual vinculado con el ciclo agrícola en Coatetelco se realiza el 27 y 28 de septiembre en el panteón del poblado. En los tres componentes de la ofrenda se reportan 23 especies vegetales y un mineral.

La comida: compuesta por maíz tierno o elotes hervidos con el mineral y tamales complementados con canela y anís (Tagetes multifida DC.). Los frutos: plátano, uvas, manzana, ciruela (Spondias purpurea L.), guayaba (Psidium guajava L.), pera (Pyrus communis L.) y cacahuate. La calabaza en dulce (Cucurbita moschata Dush) a la cual le agregan piloncillo. La estructura: incluye dos arcos el primero colocado en la calle que dirige al panteón del pueblo este es compuesto por tule, bambú (Bambusa vulgaris Schrad.) y cañas de maíz. El segundo es instalado en algunas tumbas el cual es elaborado con caulote (Guazuma ulmifolia Lam) decorado con flores de pericón (Tagetes lucida Cav.) y San Miguel (Zinnia elegans Jacq). La ornamentación: en este componente se registran las flores de pericón, tlapaneca (Montanoa grandiflora Alaman ex DC), rosas, ave de paraíso, nube, gladiolas, gerberas y San Miguel.

Ofrenda de la calabaza- San Simón. Se realiza el 27 y 28 de octubre. En los dos componentes de la ofrenda se reportan 12 especies vegetales, el pollo y el tequesquite.

La comida: la integran los tamales, el mole verde y la calabaza en dulce. La ornamentación: la hacen con las flores de terciopelo (Celosia argentea L.), lilis, gerberas, cempaxúchitl y para aromatizar copal.

Fin de las cosechas- Día de muertos. El ultimo ritual vinculado con el ciclo agrícola en Coatetelco es el 31 de octubre y 1 de noviembre. En los cuatro componentes de la ofrenda se reportan 18 especies vegetales, un animal y un mineral.

La comida: son los tamales, el mole verde y frutas como manzana, plátano, naranja (Citrus sinensis (L.) Osbeck), mandarina (Citrus reticulata Blanco), sandía y guayaba. La bebida: está integrada por el chocolate caliente. Además, se observan otras bebidas como los refrescos y cervezas envasadas. La estructura: integrada por el Huatapextle que es de origen prehispánico y está hecho de acahual (Simsia amplexicaulis (Cav) Pers.), es la base de la ofrenda colgante, varía de tamaño de acuerdo a la familia y a sus posibilidades económicas. La ornamentación: compuesta por las flores típicas para dicha festividad que son terciopelo, cempaxúchitl y clemolito (Tagetes patula L.). Algunas familias colocan la hoja de plátano como mantel sobre el huatapextle.

Discusión

El presente trabajo etnobotánico reporta ocho rituales sincretizados vinculados al ciclo agrícola, dos de ellos documentados por primera vez. En total se ofrendan 59 especies de plantas. Cinco de ellos fueron descritos con enfoque antropológico por Maldonado (2005); Reynoso & Castro (2002). Para México solo se encontraron listados libres de plantas, en su mayoría sin identificación taxonómica, otros autores también han descrito la organización de los rituales (Arredondo-Marín, 2010; Broda & Montúfar, 2013; Good, 2013; Mendoza-Trejo, 2013; Román, 2017; Saldaña, 2010; Serafino, 2015).

En las ofrendas de Coatetelco se registraron seis componentes, que se consideran como un aporte de la presente investigación, toda vez que los estudios antropológicos solo engloban lo ofrendado y no clasifican como se sugiere en este documento; y algunos trabajos etnobotánicos como el de Basurto et al., (2018) hacen una clasificación de acuerdo a su uso, enfatizando solo en la comida y arco.

Las especies “principales” de los ocho rituales sincretizados de Coatetelco (Fig. 3) son el maíz, la caña, la calabaza y el chile, su frecuencia de presencia les otorgan una similitud alta, cabe resaltar que de este grupo la caña y el chile no son ingredientes básicos en la elaboración de los componentes. El maíz está presente en todos los rituales; la calabaza en siete, ambas en los componentes comida, estructura y semillas (Tabla 3). Se resalta que las dos especies son consideradas plantas identitarias, porque son nativas para México y tal como lo refieren Broda & Montúfar, 2013; Maldonado, 2004; Saldaña, 2010 desde la cosmovisión mesoamericana una ofrenda no se imagina sin estas; además, son base en la alimentación tradicional (Linares & Bye, 2014).

El chile, no es principal en la elaboración del componente comida, es un ingrediente secundario, aunque si forma parte de la triada mesoamericana; además, para este estudio se encuentra en siete rituales (Fig. 3) y en los mismos componentes que el maíz y la calabaza (Tabla 3).

El frijol, solo está presente en los componentes estructura y semillas (Tabla 3); sin embargo, es importante mencionarlo, porque junto con el maíz y chile la comunidad les reconoce diez variedades (Tabla 6). El cempaxúchitl se ofrenda como ornamentación en cuatro rituales y es nativa de México (Fig. 3), además como lo refieren Linares & Bye (2014) es una flor característica del día de muertos.

El cacao es una especie principal para la elaboración del componente bebida, es nativa de américa tropical y en la época prehispánica fue considerada moneda de cambio e indispensable para la elaboración del chocolate la cual era una bebida ofrendada a los dioses (Cervantes & Gómez, 2018), de igual forma en las comunidades nahuas del sur de Morelos es parte primordial del huentle. Además, en este trabajo se reporta que algunas veces se sustituye por el tepache o Xopelli, porque también la consideran bebida ritual, por tanto, el cacao y el limón están presentes en la tabla de frecuencia del componente bebida (Tabla 5), la sustitución referida se observó en tres rituales. Sin embargo, es evidente el ingreso de bebidas embotelladas e industrializadas en las ofrendas.

El carrizo no es considerada especie identitaria, pero está presente en cuatro rituales en igual número de componentes, en estos últimos se retoman los accesorios de los danzantes, porque está siendo desplazado el tallo de la planta por un material industrializado.

Los estudios etnobotánicos de las ofrendas como ya se mencionó, solo describen uno o dos rituales, enfatizando en el día de muertos, para este último en Coatetelco se reportan 18 especies en los componentes comida, bebida, estructura y ornamentación; de estas ocho son nativas para México. Para esta festividad en Chicontepec, Veracruz; Basurto et al., 2018 refieren 27, de ellas 20 son nativas; todas clasificadas únicamente en comida y arco, la discrepancia en el número plantas y de componentes es probable que se deba a la diferencia de los tipos vegetación entre ambas áreas.

En Coatetelco, las especies nativas que se encontraron en uso en los ocho rituales son 21, de estas nueve son silvestres, como el tule, el acahual, el caulote y la cucharilla. Esta última, también la reportan Mata-Labrada (2011) y Escobar-Fuentes (2016) como parte de los adornos o de los altares en las celebraciones del día de muertos. Además, el segundo autor incluyo la festividad del Santo Patrono Santiago Apóstol, que también se relaciona con el ciclo agrícola, reportando 18 especies de estas cinco son silvestres.

El uso y manejo de las especies vegetales que se reportan en los rituales sincretizados se ve amenazado por diversos factores, entre ellos la pérdida del conocimiento tradicional que se refleja en la mayoría de las ofrendas en la sustitución de especies nativas por exóticas, de bebidas tradicionales por embotelladas, de partes de plantas que se usan como adornos en las vestimentas de los danzantes por materiales industrializados (Fig. 4), y de estructuras prehispánicas como el huatapextle (Fig. 5) que solo se localizó en una casa, porque se requiere de trabajo especializado para su elaboración; el desconocimiento de los territorios particularmente de los sitios donde se ofrenda por falta de interés de las nuevas generaciones; así como el emplazamiento de megaproyectos.

Respecto a la unidad productiva de procedencia de las especies usadas en los rituales, del patio se obtienen 17 especies de las 99 que reporta Monroy-Martínez et al. (2017) para esta unidad de Coatetelco, es decir, el 17.17% se ofrendan en los diferentes componentes, sin embargo, estos autores solo refieren el 2% con valor de uso místico-religioso asociadas únicamente al día de muertos. Por otra parte, Sotelo-Barrera et al., (2017) de las 65 especies que registro en los patios solo el 9% están presentes en las ofrendas.

De las 59 especies reportadas en el presente estudio el 55.93% se obtienen únicamente del mercado nacional y local. De acuerdo, con Colín-Bahena et al. (2018) en el tianguis regional de Coatetelco se comercializan 33 especies de plantas de estas 11 se usan para las ofrendas. El 63.63% se obtienen de las parcelas de la comunidad y posteriormente se mercadean.

La parcela y el patio proveen 10 plantas que también llegan a comercializarse en el mercado de la comunidad, sobresale el maíz, calabaza y chile. Cabe resaltar, que de la parcela se obtienen elementos básicos para la alimentación, sin embargo, presenta riesgo de ser transformada hacia la agricultura industrial o monocultivos como también lo refieren Colín-Bahena et al. (2018), por lo que la permanencia de los rituales agrícolas sincretizados demanda la conservación de las especies identitarias que se cultivan localmente y por tanto de ésta unidad productiva.

Del cerro se colectan el acahual, el caulote, el carrizo, el bambú, el otate y el anís todas silvestres y por tanto nativas. El manejo del acahual para las festividades estudiadas aporta no solo a la conservación de la especie, sino también de la cultura, porque se usa para elaborar el huatapextle estructura colgante que le da identidad a la comunidad; sin embargo, se está perdiendo por falta de interés de las nuevas generaciones, además, en el sismo del año 2017 colapsaron las casas de adobe que estaban adaptadas para colgar las ofrendas.

El uso del caulote puede estar en riesgo, porque solo una familia realiza los arcos con esta especie. El caso del acahual y otate, especies nativas de México, son escasamente usadas debido a la fuerza de trabajo que se requiere para la colecta y la elaboración de las estructuras que forman parte de la ofrenda, por lo que se está perdiendo este conocimiento tradicional. El tule es la única especie que se obtiene de la laguna.

Del matorral de la comunidad náhuatl de San Simón Yehualtepec, Puebla se recolecta la cucharilla para la elaboración de arcos en el ritual fertilidad vegetal- primeras cosechas, lo que evidencia las interacciones con otras comunidades indígenas del país, es decir, que el uso de las plantas por los pueblos originarios se amplía a otros territorios con los que interactúan culturalmente; en este caso, la forma de pago es a través del trueque, los participantes llevan a la ayudantía de los donantes diferentes plantas solicitadas con anterioridad; otra forma de retribución de las plantas obtenidas fuera del territorio es monetaria como lo menciona Mata- Labrada (2011).

Los elementos que se registraron como identitarios dentro de los componentes comida y estructura son el huentle y el huatapextle. En el primero se ubican especies básicas e identitarias en la alimentación tradicional como el maíz, la calabaza y el chile, este elemento se acompaña con el chocolate y tepache o Xopelli que de acuerdo a Cervantes & Gómez (2018) son bebidas ofrendadas a los dioses, por tanto, preservan la cosmovisión de las comunidades nahuas.

El huatapextle se considera elemento identitario de Coatetelco, debido a que es la única comunidad de Morelos que realizan sus ofrendas colgantes. Sin embargo, el manejo del acahual planta con la que se elabora se está perdiendo, ante lo cual, los pobladores realizan eventos culturales como un mecanismo para difundir sus tradiciones y así conservar su cosmovisión y especies, elementos y componentes identitarios.

Entre las plantas identitarias que se comparten con la comunidad nahua de estado de Morelos resalta el pericón que tiene un estrecho vínculo con el ciclo agrícola, la tradición de colocarla es una creencia que establece fuertes lazos ceremoniales entre los pueblos y constituye un factor de identidad, lo que Sierra (2007) considera que les otorga un sentido de pertenencia. La periconeada en el sur de la entidad no solo se observa en Coatetelco, también Saldaña (2010) la reporta en Alpuyeca y Atlacholoaya, tradición que refuerza la identidad nahua del territorio.

Conclusiones

Las ofrendas en los rituales sincretizados y asociados al ciclo agrícola permiten la conservación de especies vegetales entre las reportadas se ubican como “principales e identitarias” el maíz Zea mays L., la calabaza Cucurbita pepo L. y el chile Capsicum annuum L con sus respectivas variedades locales, básicas en la alimentación del pueblo nahua, a las que se suman el pericón Tagetes lucida Cav y el cempaxúchitl Tagetes erecta L.

La diversidad vegetal proveniente de las unidades productivas que manejan localmente y de otras comunidades nahuas de México, así como del mercado regional, se transforma con base en el trabajo social en estructuras y comidas de origen prehispánico que cumplen la función de ofrenda., referido el primer caso a el huatapextle y el segundo al huentle, que le otorgan a Coatetelco sentido de pertenencia y un vínculo estrecho con el ciclo agrícola, que en suma ha permitido la conservación parcial de la diversidad biocultural.

La diversidad biocultural en riesgo debe protegerse revalorando las ofrendas con énfasis en las especies “principales” y los elementos “identitarios” a través de la integración de las nuevas generaciones, al respecto los informantes participantes en el presente trabajo han solicitado un libro de divulgación en el que se incluyan los ocho rituales documentados.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)