El bracero, trabajador agrícola migratorio, procedente de regiones y de estados conservadores de la República mexicana,1 con regularidad ha sido considerado por algunos autores como un actor transnacional de la modernidad.2 Entre las décadas de 1940 a 1960, existió un discurso que hacía del bracero un agente de desarrollo, aunque no necesariamente un experto de cualquier tipo.3 Para la comunidad nacional, el migrante se convertía en un símbolo de la modernidad que se buscaba entonces: un hombre emprendedor, proveedor, productivo, valiente, respetable, que regresaba a su pueblo con el valor añadido de su conocimiento de Estados Unidos y las técnicas agrícolas modernas. La transmisión de fondos y de nuevos conocimientos se volvía central en la relación entre desarrollo, modernización y migración; por otra parte, la emigración ha sido también vista como un signo de fracaso del proyecto de desarrollo,4 de la modernización de México. Al lado del bracero “emprendedor”, coexistió la idea del de tipo vendepatria, el recriminable, el ignorante y explotado.

La imagen del bracero -pero también de otro tipo de migrantes- no es homogénea ni tampoco única en el imaginario popular. 5 Como bien lo ha señalado Jorge Durand, mientras a finales del siglo XIX la salida de trabajadores no era bien vista por las autoridades mexicanas, por ser México un país despoblado y que necesitaba gente para explotar sus recursos, la contratación de los braceros durante los años de la Segunda Guerra Mundial fue considerada como un gesto patriótico y noble.6 Su concepción a lo largo de los 22 años de existencia del programa tampoco se muestra estática. Durante todos estos años, el bracero no es un héroe nacional. Además, en ciertos momentos, en la prensa nacional y local, no se hace distinción alguna entre braceros y migrantes clandestinos, lo que dificulta el trabajo del historiador para retratar a este sujeto migratorio.

Desde que se dio por terminado el Programa Bracero, pocos estudiosos de esta migración se han interesado en esta figura, así como en la percepción y el lugar que ocupó este tipo de migrante en la sociedad mexicana. Algunos contemporáneos estadounidenses del programa produjeron distintos análisis de la repercusión que tenían los braceros en la sociedad y en los campos californianos.7 Ciertos autores señalan la instrumentalización del bracero como sujeto laboral despojado de su capacidad de agencia. Alicia Smith Camacho considera que el nombre dado a este trabajador agrícola temporal -el cual, cabe señalar, aparece antes de la creación del Programa Bracero- es una señal de su concepción como un “hombre-cuerpo”, como un soldado laboral.8 Algunos autores han privilegiado la categoría analítica del género para observar esta figura: su masculinidad, sus relaciones familiares y su integración al cuerpo nacional mexicano, por lo cual han señalado la trascendencia de estas nuevas relaciones laborales en un marco “homo-social” en la cotidianidad de los participantes al Programa. Otros se interesan en la problematización de los rasgos culturales de la identidad de este sujeto excluido del cuerpo ciudadano estadounidense, exponiendo las fricciones y tensiones que existieron entre la comunidad mexicano-americana y los braceros; este trabajador mexicano no fue percibido por los mexicano-americanos como uno de ellos, más bien fue tratado en términos de competencia laboral y social.9

Del lado mexicano, existen reportes de esta época que hacen una observación sistemática del perfil de los participantes del programa o de su contribución para la sociedad emisora, a los cuales me referiré más adelante.10 Sin embargo, los resultados de estos estudios no son necesariamente los que circularon en la prensa nacional y que moldearon las percepciones en torno a los braceros. Para acercarse a la identidad del bracero en México, la prensa nacional y local permite entrever cómo se hablaba de su imagen -real o proyectada-; los editoriales, opiniones de lectores y otras notas periodísticas nos cuentan una historia en la cual el bracero muy a menudo es visto como un problema. En su reciente tesis doctoral, Córdoba Ramírez rastreó algunos de los estereotipos presentes en la prensa y señala una paradoja entre los testimonios de los braceros, los cuales tienden a describir positivamente sus experiencias, y “una postura recurrente en la prensa [...] que, de manera primordial, los victimiza”.11 La autora concluye que las representaciones elaboradas acerca de los trabajadores agrícolas temporales oscilan entre el reconocimiento, la crítica y la desconfianza.12

Esta conclusión es acertada, pero resulta insuficiente para entender cómo esta figura emblemática de la migración participó en un debate más amplio sobre el proyecto posrevolucionario. ¿Cómo y por qué se modifica la representación del bracero? El discurso consolidado a partir de los documentos periodísticos es subjetivo y responde a criterios políticos que resultan obvios en distintas ocasiones. Mediante esta documentación, se puede seguir la evolución de la figura del bracero y su aceptación o marginalización como sujeto del proyecto posrevolucionario mexicano. En este artículo, sigo la evolución de la imagen del bracero en un periodo durante el cual su contratación contaba con el aval de los gobiernos mexicano y estadounidense, con el fin de entender cómo esta percepción se va modificando de acuerdo con las prioridades desarrollistas o de política exterior de México.

En este sentido, son útiles ciertas claves propuestas por Alicia Smith Camacho para entender los conflictos que surgen en torno a la identidad y aceptación del bracero en Estados Unidos. Además de analizar los conflictos identitarios entre braceros y mexicano-americanos, la autora señala también el problema de representación del bracero entre los sectores nacionalistas mexicanos.13 Vale la pena explorar más a fondo esta paradoja y buscar las causas de un razonamiento identitario que contrapone el potencial de modernización del bracero con los aspectos más negativos de este sujeto, como la cobardía o la falta de patriotismo.

El presente texto se centra en explorar la ambigüedad de la figura del bracero mediante un análisis de la prensa nacional (El Popular,14Excélsior15) y de algunos periódicos locales de dos regiones muy afectadas por esta migración (El Informador, Guadalajara, Jalisco;16El Sol de León, León, Guanajuato;17El Siglo de Torreón, Torreón, Coahuila).18 Estos periódicos fueron seleccionados debido a la accesibilidad de sus archivos, así como por el periodo estudiado, por la diversidad de sus líneas editoriales19 y porque permiten rastrear la representación en el ámbito nacional, pero también desde las regiones exportadoras de migrantes. Se presentan las distintas formas en las que se ha definido y representado al bracero en el transcurso de estas dos décadas de migración reglamentada.20

Es necesario mencionar que el término bracero es utilizado en la prensa de la época para denominar a los trabajadores legalmente contratados; sin embargo, en varias ocasiones, la palabra es utilizada para designar a la migración no docu-mentada, sin distinción alguna.21 Este problema en la terminología repercute necesariamente en el presente análisis, pero también permite concluir que la imagen negativa del bracero estuvo interconectada con la salida no controlada de los demás connacionales. Respecto a este análisis de la imagen del bracero, sobresale una dicotomía importante, un dilema nacional acerca de la utilidad de este sujeto: mientras que en algunos momentos esta figura sirve para señalar las fallas del modelo económico posrevolucionario, en otras ocasiones, es presentado como el culpable del atraso de las regiones de donde éste proviene. Como se expondrá en las páginas del artículo, el retrato del bracero, tal como lo representan varios periódicos, está estrechamente relacionado con el contexto político y económico posrevolucionario e internacional de la Guerra Fría.

El bracero, del héroe patriótico al jornalero reprensible

México no permaneció neutral frente al conflicto que azotaba a Europa: después del hundimiento de dos barcos mexicanos por submarinos alemanes en la primavera de 1942, el gobierno mexicano decidió demostrar su apoyo a los aliados. Sin embargo, la opción de una participación militar no resultaba popular, por lo que la propuesta de una colaboración laboral con Estados Unidos -ocupado en mantener el frente pacífico- fue considerada favorablemente por el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Así, en agosto de 1942, se firmó el convenio bilateral que daba vida al Programa Bracero. Además de presentar a los braceros como el sacrificio en carne y sangre de la patria, y así asegurarse una buena relación con el vecino del norte, esta cooperación permitió a México limar asperezas y terminar con pleitos que habían marcado la década de 1930 (expropiación petrolera, compras de plata, etcétera), para obtener una cooperación económica sólida que ayudaría al país en su industrialización y modernización.22

El esfuerzo bélico mexicano durante la Segunda Guerra Mundial se dio mediante el envío masivo de trabajadores a los campos estadounidenses, principalmente a California. Antes de que se firmara el convenio, en los periódicos mexicanos se publicó una nota del Secretario de Agricultura de Estados Unidos, en la cual enfatiza “el desarrollo de la cooperación entre las Américas” y la importancia de coordinar los esfuerzos durante y después del periodo de guerra. Sobre todo, el Secretario parece preparar a la opinión pública mexicana en la idea de la colaboración agrícola y laboral con México, señalando el carácter patriótico y valioso del labrador norteamericano que ayuda a ganar la guerra:

En vista de que el acceso a los mercados europeos se ha hecho imposible […] tenemos ahora la obligación de ayudar a nuestros vecinos a eliminar sus excedentes de producción, y ellos a la vez nos ayudarán a hacer frente a la escasez de artículos que antes venían de otras partes del mundo […]. La tarea de producir los artículos alimenticios requeridos […] es la mayor que han confrontado. […] Hay que vencer mil dificultades […]: cada día escasea más el número de braceros del campo expertos en sus labores. […] El objetivo inmediato del labrador norteamericano es ayudar a ganar la guerra. Su siguiente propósito es ayudar al logro de la paz.23

De esta manera, el momento en el que se crea el Programa Bracero está tintado por un panamericanismo del cual el trabajador agrícola mexicano es una figura central. El entusiasmo demostrado en esta ocasión es inmortalizado en la portada de la revista Life de 1942, con una fotografía de un grupo de braceros exhibiendo honradamente las banderas mexicana y estadounidense.24 Al momento de las primeras contrataciones, se reporta en El Informador -periódico conservador del estado de Jalisco (uno de los principales lugares de productores de migrantes)- que los braceros “agitaban banderas americanas y mexicanas al momento de su llegada, y prorrumpieron en ‘vivas’ para Estados Unidos y México”.25 En lugar de ver este fenómeno como un éxodo -como será el caso años más tarde-, los periódicos nacionales y locales proyectan una imagen patriótica y optimista del trabajador agrícola migrante.

El origen de los braceros es humilde: trabajadores agrícolas no calificados, gente mayoritariamente originaria de zonas rurales, peones que no han sido beneficiarios del reparto agrario y no gozan del acceso a la propiedad.26 Son una población que, de otra manera, quedaría fuera de los logros del proyecto posrevolucionario y de la modernización deseada. Sin embargo, este momento patriótico lo convierte momentáneamente en un campeón del nacionalismo mexicano, luchando del lado de las democracias en este conflicto. Así es como se lo presenta en El Informador, durante los primeros meses de esta cooperación:

México, de hecho y derecho, se encuentra en pie de guerra, los braceros son soldados del frente de producción, que con su trabajo ayudan en forma inconmensurable la causa de los aliados y de las democracias. Como soldados de un ejército que marchan fuera de su Patria, merecen no sólo el respeto y veneración de todos, sino que además debe dárseles una justa recompensa por su labor.27

Además, como lo menciona Cohen, el proceso de selección, con sus evaluaciones médicas y de buena conducta, significaba, de cierta manera, la integración de estos campesinos como agentes activos del proyecto nacional posrevolucionario:

[…] el proceso que se efectuaba dentro del estadio [el único centro de contratación durante la época de la Segunda Guerra Mundial] se convirtió en un momento altamente ritualizado en el que el hombre anteriormente excluido de la nación mexicana se volvía visible -aunque fuera solamente de forma momentánea- como nuevos miembros y simbólicamente incluidos y con acceso a los privilegios de este estatus.28

A partir de la presidencia de Miguel Alemán, México intenta colocarse en la escena mundial como líder de los países en desarrollo e intenta influir en el orden de posguerra, así como durante la Guerra Fría. Los braceros revisten entonces una importancia simbólica significativa en la conformación de la identidad internacional mexicana. En la época de posguerra, México sigue utilizando el argumento de su participación en la Segunda Guerra Mundial, y, por lo tanto, recurre al sacrificio de los braceros para hacer valer su lugar en conferencias internacionales importantes: “México argumentó que no existía justificación alguna para su omisión de la conferencia de paz en Italia […]. El esfuerzo de Guerra de México era descrito como el más grande entre las naciones latinoamericanas […]. También mandó a Estados Unidos alrededor de 300 000 ‘braceros’ o trabajadores”.29 En pocas ocasiones, en la siguiente década, el bracero será objeto de orgullo nacional.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el retrato del bracero tiende a degradarse, entre otras cosas, por el “bracerismo paralelo” que se consolida al margen de la contratación oficial y bilateral de los trabajadores mexicanos. El acuerdo bilateral se renueva en gran parte por la presión de los granjeros estadounidenses, quienes argumentan que la prosperidad económica en su país, así como el empleo en la industria y en los servicios provocan una falta de mano de obra en el sector agrícola. En respuesta a esta demanda de trabajadores agrícolas mexicanos, crecen los flujos migratorios legales e indocumentados.

La percepción del bracero como actor “clandestino” toma mayor forma a finales de la década de 1940; se consolida en la primera mitad de 1950, cuando el número de trabajadores mexicanos que cruzan de forma indocumentada la frontera alcanza cifras desmesuradas, y culmina en los primeros años de 1960.30 El lenguaje utilizado para denominarlo presenta insinuaciones obvias de su carácter “clandestino”, que lo lleva a coquetear con la criminalidad. En ese sentido, la interpretación de Irina Córdoba respecto a las causas del temor al bracero son relevantes; de acuerdo con esta autora, el carácter ilegal de varios de los trabajadores agrícolas mexicanos que laboraron en los campos estadounidenses hizo que la prensa confiriera a los migrantes sin papeles y a los braceros contratados una imagen de delincuentes potenciales, “representación injuriosa que asignó a los emigrantes un lugar marginal en las sociedades con las que interactuaban”.31

El carácter “reprensible” del bracero se consolida de manera paulatina en las dos décadas de existencia del Programa. Paradójicamente, mientras que en la prensa de Estados Unidos se diferencia al bracero (contratado de forma legal) de los wetbacks (por retomar la expresión utilizada en los medios estadounidenses de la época), en México, el término bracero sufre una imprecisión simbólica significativa a partir de la década de 1950. A partir de 1949, cuando se incremente el flujo migratorio clandestino, la prensa nacional y local mexicana empieza a aglutinar a todos los sujetos migrantes bajo el término bracero. En algunas ocasiones, se agregan adjetivos que permiten distinguir el bracero legal del ilegal, pero en numerosos casos resulta difícil diferenciar entre migración documentada e indocumentada. La carga simbólica de esta terminología no es banal.32

Las notas periodísticas que reportan redadas y deportaciones de trabajadores agrícolas clandestinos (entonces denominados mojados) son comunes, pero algunos artículos pintan un retrato muy peculiar del bracero: enfatizan la inestabilidad del temperamento de este sujeto y su propensión a abusar de sustancias embriagantes o ilícitas. Estas características, asociadas muy a menudo con las enfermedades mentales o con perfiles de delincuentes, fueron documentadas en 1956 por el doctor Buentello, en algunos sujetos devueltos a México.33 Se identificó como la psicosis de los repatriados, y se debía a experiencias traumáticas relacionadas con la experiencia migratoria y las condiciones adversas sufridas en Estados Unidos. Así, no es sorprendente que la prensa regional, principalmente el periódico El Informador, haya también reportado y difundido una imagen del bracero en términos como los de enfermos, inestables y peligrosos. Por medio de sus páginas, se puede apreciar cómo la repatriación y el tránsito de los braceros y de los indocumentados era percibida en la ciudad de Guadalajara.

Ciertas noticias, aparecidas de forma regular aunque no preponderantemente, reportan episodios trágicos que terminan con la muerte de un bracero intoxicado o alienado. En varias notas se documentan casos de braceros que se tiran del tren que los lleva de vuelta a su pueblo, presuntamente después de haber tomado “unas copas”.34 En otros casos, el intento de suicidio es atribuido a la enajenación mental. Los títulos de estas noticias contribuyen a la creación de un estereotipo en torno a la salud mental del bracero, en el cual se enfatiza el carácter común de estos actos. Tal es el caso de unas notas, aparecidas en El Informador, que señalan la frecuencia de los casos de inestabilidad mental: “Otro bracero atacado de enajenación mental”.35 Vale la pena mencionar que este tipo de noticias son comunes en periódicos regionales, pero no en los nacionales. Además, no es fortuito que estas notas aparezcan en el periódico de Guadalajara, pues esta ciudad recibió a muchos trabajadores mexicanos que regresaron de Estados Unidos.

La imagen del bracero presentada en este periódico indica un empeoramiento gradual de la percepción de este trabajador, debido, probablemente, al cambio del contexto migratorio. Con el tiempo y el incremento de las deportaciones, así como debido a las campañas desfavorables a la migración indocumentada, se puede apreciar que el bracero pasó de loco, ignorante, mojado y traidor, al estatuto de delincuente. Por ejemplo, en 1954, se reporta el caso de “un grupo de braceros [que] se arrojó sobre las fondas que algunas pobres mujeres tienen establecidas [en la estación del Ferrocarril]”.36 En 1960, otro artículo retrata a Daniel Díaz Luna como un “vivales” que abusó de la generosidad de los padres de su prometida y utilizó el dinero para irse de bracero sin haberse casado, lo que le valió su ingreso a la Penitenciaria del Estado de Jalisco.37 Algunas notas presentan también casos más graves:

[quien, en plena consciencia de sus actos y] sin ningún motivo, [disparó a sus connacionales.] Por supuesto que […] emprendió luego la fuga y posiblemente ahora vaya en camino a la frontera norte de donde hace un mes llegó a su pueblo solo para hacer la criminal fechoría de que ahora se le acusa.38

Este tipo de acontecimientos aparecen regularmente en la sección “Notas de policía” de El Informador: disparos a la gente, robos, asaltos, embriaguez y zafarranchos cometidos por braceros son señalados con relativa frecuencia.39

En los casos de enajenación mental de los migrantes que han regresado, la estancia en Estados Unidos es señalada como posible causa del problema. En cuanto a los braceros delincuentes, el viaje a Estados Unidos es presentado como una escapatoria para estos criminales,40 en cuyas mentes los campos estadounidenses representan una zona de refugio. Aunque esta imagen no es la que predomina en los periódicos, es interesante ver cómo se transforma la apreciación del carácter de este tipo de migrante: mientras que durante la guerra era percibido como un compatriota valiente que aguantó abusos y discriminación en tierras ajenas, con los años se volvió un personaje que terminó padeciendo trastornos del comportamiento graves, o como un actor que aprovechaba la posibilidad de migrar para cometer crímenes y huir del otro lado de la frontera.

El bracero llega a representar también un problema de imagen pública por ser considerado un vago. Los aspirantes que llegan a las ciudades del estado de Chihuahua, Nuevo León y Sonora provocan ciertos problemas de salud pública.41 Por ello, los periódicos de estas regiones publican en sus páginas distintos avisos para desincentivar la migración; más que prevenir respecto a la insuficiencia de contratos, estos diarios mencionan el problema de la vagancia que acompaña este movimiento:

[...] la ciudad presenta un triste espectáculo, pues los numerosos braceros que vienen con el fin de contratarse no cuentan con fondos suficientes para pagar aunque fuera un mal hospedaje, sino procuran colocarse muchas de las veces en la Estación de los Ferrocarriles, otras en parques públicos y demás sitios a la vista de todo el mundo, principalmente de los turistas que en gran número llegan a esta ciudad.42

En este caso, los problemas de salubridad y de imagen que acompañan a los migrantes explican la apreciación negativa de aquel personaje.

Mientras que durante la guerra el trabajo del bracero en los campos estadounidenses fue visto como un sacrificio patriótico, en la década de 1950 esta imagen parece revertirse. Para 1950, las autoridades empiezan a considerar la reorientación de los braceros hacia los campos algodoneros (que experimentan su auge especialmente durante esta década y la siguiente) de los estados fronterizos mexicanos. En 1954, El Popular reporta las peticiones de los dirigentes campesinos para un programa sistemático de abastecimiento de mano de obra agrícola; éstas se vuelven recurrentes y proponen al bracero como la solución:43 “dirigentes campesinos [...] están concentrando los informes de sus delegados en el interior del país, para solicitar del Gobierno que se asegure la administración de mano de obra para las labores agrícolas, prohibiendo la salida de braceros”.44 En 1956, el gobierno mexicano parece dar su visto bueno a este tipo de programas.45

Para poder obtener un contrato como bracero, el campesino mexicano debe “prestar el servicio” que demanda la agricultura nacional; así, el trabajo agrícola en Estados Unidos se vuelve una recompensa que debe merecerse con un sacrificio previo: “Antes de ser contratados para los campos norteamericanos, nuestros braceros trabajarán en campos nacionales, para prestar el servicio que están demandando nuestros agricultores y particularmente los que cultivan algodón en Matamoros, Tamps., Sonora y Baja California”.46 Esta noticia, que aparece en El Popular, permite entrever el discurso oficial: el bracero ya no es un héroe; más bien, amenaza con dañar la vida productiva de la República y, por lo tanto, debe prestar un servicio a la patria antes de irse al norte. Tal vez lo más sorprendente es la poca o nula reacción en la prensa nacional en cuanto a esta contratación semiforzada. Los demás periódicos analizados no informan del establecimiento de este programa bracero nacional, que se presenta de manera informal.

El bracero, ¿agente de desarrollo o figura del fracaso posrevolucionario?

Al momento de crear el programa de trabajo temporal agrícola bilateral, México encuentra una gran ventaja: modernizar las prácticas y técnicas agrícolas. Del bracero se espera que se familiarice con las herramientas y los conocimientos modernos de la agroindustria californiana, para comunicar su conocimiento al regresar a su pueblo o comunidad. Esta idea de inversión agrícola que aparece durante la década de 1940 seguirá vigente hasta el final del Programa Bracero y se ve reflejada regularmente en las páginas de periódicos nacionales y regionales que apoyan la postura del gobierno de México.47

El Popular, que demuestra simpatía por la política de la reforma agraria y por la inversión en el campo, ve en el bracero un vehículo para la innovación tecnológica en este sector. Basándose en esta concepción de inversión agrícola, el bracero se vuelve un agente del desarrollo, gracias a las técnicas modernas que aplicará en los campos mexicanos a su regreso.48 Su figura como agente de la modernidad y desarrollo no se limita al terreno agrícola, pero incluye también ciertos aspectos culturales, económicos y políticos como los siguientes:

Modificación de los hábitos y del patrón de vida de los braceros, quienes adquieran además experiencias, conocimientos y habilidad en determinadas labores, así como conciencia de sus derechos como trabajadores agrícolas. A su regreso de los Estados Unidos, muchos no sólo traen mejores zapatos, pantalones, chamarras y sombreros, sino también nuevas ideas y conciencia de sus derechos como trabajadores.49

Incluso, en los últimos años de vida del programa bilateral, algunos congresistas siguen comparando esta migración legal con la Alianza para el Progreso; los capitales, así como las técnicas aprendidas en California pueden servir para la modernización de las regiones más remotas y más descuidadas de México. Para 1946, un reporte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social señala mejorías en los hogares de los braceros que han regresado; quizás esto se deba parcialmente a que no fueron sólo obreros agrícolas participantes en la braceada, sino también “carpinteros, albañiles, mecánicos, cargadores, choferes”,50 y “varios individuos que [formaron] parte del excedente laboral de nuestro país”.51

Sin embargo, este concepto de inversión agrícola no se concreta de la manera esperada. Aunque ha sido ampliamente demostrado que el sector agropecuario en México creció de manera significativa durante la década de 1950, hasta constituir uno de los pilares económicos del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, no fue el resultado de la migración braceril, sino de la introducción de paquetes tecnológicos promovidos por el gobierno mexicano en colaboración con organizaciones como la Fundación Rockefeller para transformar el campo mexicano, lo cual no significó una mejoría en la situación de las comunidades campesinas de donde procedían los braceros.52

Si bien el proyecto modernizador es utilizado y presentado en las páginas de periódicos como El Popular para justificar el envío de trabajadores temporales agrícolas a Estados Unidos, esta migración es igualmente recuperada en otras ocasiones para alimentar un discurso crítico del proyecto posrevolucionario mexicano. En los estados principalmente afectados por la emigración, como lo son Guanajuato, Jalisco y Michoacán, ciertos periódicos de tendencia conservadora y opuestos al reparto agrario, como El Informador, atribuyen el éxodo de sus conciudadanos al proyecto agrario del estado posrevolucionario, principalmente el del gobierno cardenista (1934-1940). Los comentarios editoriales presentan a la opinión pública una interpretación de los motivos de los braceros que contribuye a la crítica de la reforma agraria y la orientación política posrevolucionaria:

¿Por qué abandonan los trabajadores del campo [...] todo lo que se relaciona con su trabajo agrícola? [...] debemos buscarlo en la organización social de la agricultura, en la orientación política que se le ha dado al agrarismo, [...] que son y han sido las tendencias de la revolución Mexicana. [...] nadie de los agricultores, ni agraristas ni pequeños propietarios, se sienten seguros en la posesión de la tierra y nadie la cultiva con cariño ni con perseverancia.53

Esta crítica al proyecto posrevolucionario mediante la figura del bracero se mantiene en el transcurso de los 22 años de existencia del Programa, principalmente en la prensa conservadora y regional. Mientras que la justificación patriótica por mantener este programa bilateral de trabajo agrícola era fácil durante la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de enviar a los braceros mexicanos a los campos estadounidenses se desvanece en la década siguiente. Entonces, el bracero se vuelve un sujeto ideal para que los sectores más renuentes al reparto agrario puedan criticar estas políticas relacionadas con la época cardenista, lo cual se hace presente en ciertos editoriales jaliscienses.54

A principios de la década de 1950, cuando el número de trabajadores indocumentados aumenta, Excélsior participa también en el debate acerca del bracerismo al afirmar que la falta de oportunidades es lo que explica el éxodo. No critica directamente el reparto agrario, pero señala algunos de los puntos más problemáticos de aquella política que no llevaban la prosperidad al campo mexicano:

De donde resulta posible la determinación de poner fin a este éxodo extenuante. Lo que ahora importa es que el Gobierno aplique sus mejores energías a proteger el trabajo de nuestros campesinos que son los más predispuestos a emigrar. Y esa protección debe consistir en buscarles acomodo en nuestras desoladas zonas agrícolas; impedir que sean explotados por los nuevos terratenientes, por los caciques y por las usuarias instituciones de crédito; en rodearlos de estímulos confortantes y en hacerles palpar que México es una tierra pródiga, fecunda como pocas y una patria generosa en la que es posible vivir dignamente.55

Esta denuncia se reactiva durante la presidencia de Adolfo López Mateos; frente al descontento de ciertos sectores de la población mexicana, este presidente busca reactivar el nacionalismo mediante un discurso que retoma los principios reformistas que dieron sustancia al proyecto posrevolucionario.56 En un comentario publicado por El Informador, en abril de 1961, José W. Torres, de la Cámara Agrícola Nacional Jaliscience, manifiesta que el éxodo rural y la emigración de braceros a Estados Unidos se debe a la falta de garantías legales de la tenencia de la tierra; culpa también al “erróneo sistema actual” que no fomenta el “espíritu de ahorro”, obligando al campesino a emigrar a las granjas de Estados Unidos, donde recibe “orientación técnica gratuita”.57

Se mezclan la concepción del bracero como testimonio del fracaso del proyecto agrarista y la noción de modernización del campesino mexicano: para salir del atraso en el cual el gobierno lo ha dejado, debe irse al norte para encontrar subsistencia y capacitación. En esta interpretación de la figura del bracero, se observa el contraste entre el fracaso del modelo de desarrollo de México y el ideal estadounidense de modernidad y eficiencia técnica.

El bracero, ¿víctima del desarrollo modernizador o vendepatria?

La estrategia implementada por las autoridades mexicanas, federales y locales, lleva a cuestionar la manera con la cual México trata a sus braceros en la época de posguerra. Esta estrategia refleja un discurso ambivalente que las autoridades y varios periódicos presentan acerca de la emigración de estos trabajadores. Durante la Segunda Guerra Mundial, subsisten pocas dudas en cuanto al patriotismo de los braceros. Se exiliaban temporalmente para prestar su fuerza laboral a la nación vecina, en solidaridad con las democracias. Este discurso desvanece y toma otros matices.

Como se señaló anteriormente, la postura conservadora de diarios como El Informador -crítica del proyecto modernizador priista- usa al bracero para señalar las fallas del desarrollo posrevolucionario. Sin embargo, este retrato no es perceptible en todas las líneas editoriales. En vez de representar al bracero como víctima de los males del desarrollo desigual mexicano, ciertos periódicos más bien se centran en reportar la opinión de varias asociaciones y representantes gubernamentales que prefieren enfatizar la insensatez de la emigración de los conciudadanos.

En este sentido, los artículos publicados por Pedro de Alba, de 1953 a 1954, en El Nacional y Novedades -dos periódicos “oficialistas”- son reveladores.58 Si bien en sus textos Alba habla en términos halagadores de los braceros que merecían la gratitud de los mexicanos y de los extranjeros por las penas sufridas durante la guerra, el tono que usa para referirse al éxodo continuo de los trabajadores mexicanos después de 1945 es más despectivo.59 Señala que la necesidad de mano de obra ha crecido en México desde finales de 1940 y hace hincapié en el daño que este éxodo causa al desarrollo de la economía. Aunque Pedro de Alba es consciente de los factores de expulsión que empujan a millares de mexicanos a emprender el viaje -legalmente o no- hacia Estados Unidos, el uso de ciertas expresiones desdeñosas para caracterizar al fenómeno migratorio revela una idea ampliamente compartida respecto a la naturaleza de esta emigración. Algunos ejemplos del léxico utilizado bastan para captar el tono, en ocasiones contradictorio, de Pedro de Alba: “escapatoria y afán de aventura”, “alejarse de su tierra sin causa aparente”, “se han incorporado a la gran marcha de los emigrantes sin causa ni necesidad manifiesta”, “el problema de los braceros es uno de decoro nacional”.60

Para Alba, el “prestigio de México” depende de la implementación de un plan para retener a los migrantes en su país y en su parcela.61 Según este autor, disciplinar a los braceros que provocan problemas a los gobiernos nacionales y que manchan la imagen de su país constituye una prioridad.62 De acuerdo con la visión priista de la época, y para que no hubiera culpa del éxodo braceril, la emigración laboral no se debía a la situación socioeconómica del país, sino a la naturaleza aventurera de los mexicanos migrantes. En este caso, el bracero no es víctima del proyecto posrevolucionario, pues migra sin razón y deja al campo mexicano improductivo.

Este discurso es ampliamente difundido durante esta época por los principales periódicos nacionales y de los estados de donde provienen los migrantes.63 Para evitar esta fuga de brazos, imprimen portadas con títulos sensacionalistas, con el objetivo de desalentar a los candidatos a braceros.64 Es necesario precisar que, regularmente, el gobierno federal gira instrucciones a los estados “productores” de migrantes para que hagan todo lo posible para frenar la salida de sus ciudadanos.

A partir de 1947, las notas periodísticas que denuncian el éxodo braceril como un freno al desarrollo económico de México abundan y, de acuerdo con la postura gubernamental, constituyen una verdadera campaña para disuadir a los eventuales candidatos a braceros. Esto se vuelve más visible en la prensa local, como El Sol de León (Guanajuato), el cual reporta que grupos como la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP) o la Confederación Nacional Campesina (cnc)65 insisten en que la emigración de los braceros constituye un obstáculo serio a la concreción de los esfuerzos para lograr la recuperación económica del país y les reprochan el hecho de no trabajar los campos de Coahuila y Sonora.66 Estos periódicos locales no dudan en reproducir el discurso oficial. Así es como que las palabras del secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Tello Barraud, son publicadas por El Sol de León. En 1952, al momento de las negociaciones con Estados Unidos, para retener a los migrantes en México, el periódico informa que la emigración legal y clandestina priva al país de una fuerza de trabajo agrícola irremplazable, además de que la asistencia a los braceros agrupados en las ciudades fronterizas cuesta caro a los gobiernos de la Federación y de los estados.67

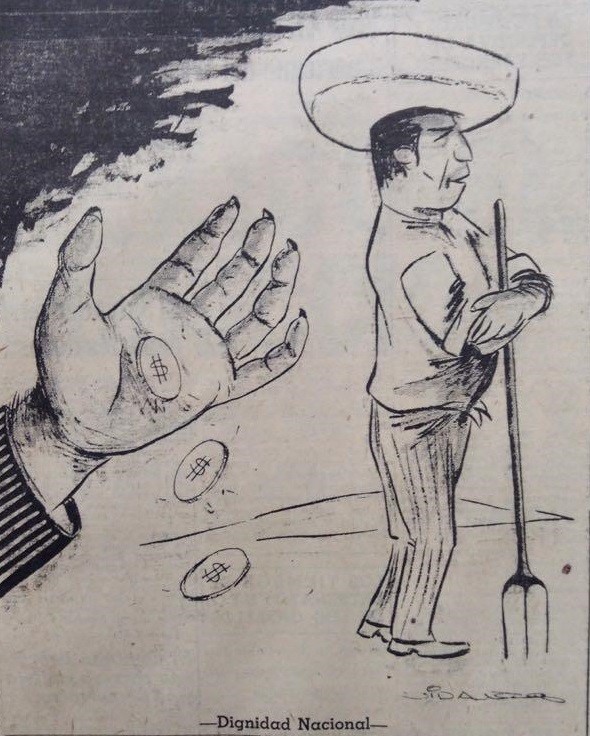

Estas conclusiones son discutibles, pues el tipo de anuncios que aparecen de vez en cuando en estos periódicos apuntan más bien a una alarmante situación en el campo que nada tiene que ver con la falta de mano de obra, al contrario: sequías graves, inundaciones, sobrepoblación de las tierras y parcelas, así como varios otros problemas que debilitan la agricultura de las regiones de donde provienen los batallones de braceros. En este contexto, algunos títulos de portada anuncian el comienzo de las contrataciones de estos trabajadores como una tabla de salvación.68 Si bien los periódicos de las regiones expulsoras de migrantes participan en las campañas para desincentivar la emigración y tienden a culpar al bracero del abandono de sus tierras, en otras ocasiones (mucho menos frecuentes), surge entre las páginas de los diarios locales una crítica acerca de la actitud de los priistas que pretenden ignorar los problemas del campo. La escena representada en la caricatura de El Sol de León, en 1953, cuando el costo de la vida sube y la economía se decelera, va en este sentido (véase Imagen 1). El autor del cartón muestra a un personaje gordo, “Don Gobe” (representando al gobierno mexicano), en un acto de prestidigitación destinado a convencer al humilde personaje de que no hay razón para irse de bracero.

La cuestión del decoro nacional parece también justificar las críticas hacia los braceros y los mojados: estos migrantes amenazan la dignidad de México.69 El bracero ya no es el campeón patriota que participaba del esfuerzo bélico; al contrario, abandona su región para perseguir sueños infantiles de dólares.70 No sólo empañan la imagen del país: al ser seleccionados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, son considerados los más aptos físicamente de la nación, pero abandonan la patria para ir a ayudar a los granjeros americanos.71

Así, la prensa guanajuatense reproduce fielmente algunas de las peores acusaciones que ciertas organizaciones lanzan a los braceros. Además de resultar un estorbo para la economía de su país, la CNPP los declara culpables de “de-mexicanización” y del contagio de las costumbres “gringas”.72 Con el discurso nacionalista que ha hecho del antiimperialismo uno de sus pilares, falta poco para que se lo declare traidor de la patria. La declaración provocativa del presidente del sindicato más importante del país, la Confederación de los Trabajadores de México (CTM), expone claramente esta percepción tan negativa del bracero:

[Fidel] Velázquez aseguró hoy que “los braceros se han olvidado de la patria que los vio nacer y los crió” para negarles su concurso y dar su brazo a tierras extrañas. […] Afirmó que aquí hay trabajo y oportunidades para los campesinos y obreros sin necesidad de recurrir a “la pesca del dorado dólar”.73

El bracero y el mojado -todavía más el segundo- son presentados como gente carente de pragmatismo, alucinados con el anzuelo del dólar.

Las declaraciones de la Asociación Nacional de Cosecheros, reproducidas en El Sol de León, van en el mismo sentido que las de Velázquez, al afirmar que no es el hambre, sino el afán de aventura lo que motiva a los braceros; el argumento de esta asociación se basa en el hecho de que los solicitantes han rechazado otros empleos -por cierto, mal pagados- en los campos algodoneros mexicanos.74 En cuanto al Centro Patronal del Estado de Guanajuato, su vocero declara que el deseo de los trabajadores de irse a Estados Unidos “resulta realmente inexplicable”.75

El discurso negativo en torno al bracero y el mojado se basa, sobre todo, en argumentos relacionados con el problema de la imagen que México proyecta en una nación desarrollada como Estados Unidos: se trata de salvaguardar la dignidad y el decoro mexicano. Cuando uno se interesa en la situación socioeconómica de las regiones de procedencia de los migrantes laborales durante esta época, comprueba que las alarmantes escaseces de mano de obra son más bien inventadas y que sólo existen en ciertas zonas donde la agroindustria mexicana ofrece condiciones laborales pésimas. La idea de migrar para ganarse unos dólares no resulta poco lógica, pues este éxodo de trabajadores tiene sus raíces en los problemas estructurales y conjeturales de los estados que no se benefician del proyecto modernizador de posguerra.76

El bracero, ¿sumiso a la explotación yanqui o campeón antiimperialista?

La identidad nacional mexicana se ha modificado sustancialmente con la Revolución; el discurso se centró en la “democratización” del país en contraposición con la época de la dictadura burguesa de Porfirio Díaz, pero también en su autonomía y en el aprovechamiento económico y soberano de sus recursos naturales más importantes. Este nacionalismo, tan central en la identidad mexicana, incentivó el florecimiento de movimientos políticos y culturales diversos; además, este énfasis en la identidad nacional proporcionó argumentos sólidos para el combate contra la expoliación extranjera (cultural, económica, militar).77

La imagen del bracero ha sido recuperada en algunos momentos en el discurso nacionalista por su relación con el poderoso vecino del norte. En ciertas ocasiones, el bracero es representado como agente del imperialismo estadounidense, mientras que en otras se señala su resistencia frente al vecino agresor. Esta relación con la dominación yanqui es ambigua, como lo demuestran ciertos episodios del Programa Bracero que despertaron la indignación de la opinión pública mexicana.

El caso de las negociaciones que se llevan a cabo en el otoño de 1953 y principios de 1954 es de particular interés. Para ese momento, las deportaciones se han acelerado a tal punto que en su primer informe de gobierno el presidente Ruiz Cortines habla abiertamente del “angustioso problema nacional que constituye la salida [...] de nuestros compatriotas con destino a los Estados Unidos”.78 Además, el acuerdo vigente para la contratación bilateral de los braceros está por terminarse y los dos gobiernos no logran ponerse de acuerdo para una extensión que permitiría renovar el programa más allá del 31 de diciembre de 1953. A partir de entonces, la publicación de noticias acerca de las deportaciones y el trato discriminatorio se intensifica. A finales de noviembre de 1953, cuando las discusiones están en un punto muerto entre el gobierno mexicano y estadounidense, Vicente Lombardo Toledano presenta al programa bracero como una amenaza para la soberanía mexicana:

Con los centenares de miles de braceros no sólo se va una parte importante de la mayor riqueza de nuestro país, la riqueza humana, sino también la autonomía de México. Este es el objetivo fundamental del imperialismo: el de que la nación mexicana no sea plenamente soberana; el de que no alcance su independencia económica y el de que sea una colonia y no un país próspero y libre.79

En esta cita, se puede notar que la emigración a Estados Unidos es atribuida conceptualmente al imperialismo estadounidense que busca mantener a México en una situación de dependencia. Esta interpretación de Lombardo Toledano del bracerismo, reportada por El Popular, es, de cierta forma, un ejemplo de apoyo a la postura firme de México en las negociaciones con Estados Unidos en este momento.

A finales de 1953, cuando las dos naciones no llegan a ponerse de acuerdo respecto a las modificaciones al acuerdo bilateral, el gobierno estadounidense empieza a esgrimir la opción de la contratación unilateral de mano de obra mexicana, sin autorización ni consulta del gobierno mexicano. Esta situación refuerza el discurso periodístico que tiende a retratar a los granjeros estadounidenses como personas abusivas y desata una campaña antiimperialista en los periódicos capitalinos.80 A principios de 1954 la imagen del bracero difundida en los periódicos mexicanos estudiados en este artículo sirve para denunciar la actitud intimidadora de Estados Unidos, pero también para recordar a todo candidato a la migración que no debe participar en el éxodo braceril.81 En esta ocasión, el discurso nacionalista y antiyanqui propuesto por El Popular ofrece una imagen ambivalente del bracero: simultáneamente, retrata como víctimas del imperialismo yanqui a los que ya están en Estados Unidos, como campeones patrióticos a quienes se niegan a migrar y como culpables de traición a los que deciden abandonar la patria en este momento decisivo. Excélsior propone igualmente esta figura dual, pero con más moderación.

La caricatura presentada en las páginas de El Popular cuando se rompen las negociaciones refiere una imagen que victimiza a los braceros: éstos, representados por un rebaño de ovejas, entran en el territorio del lobo, los granjeros, dando así su consentimiento ciego para ser explotados (véase Imagen 2). Por medio de este cartón, el diario denuncia la voracidad de los granjeros estadounidenses y la ingenuidad de los mexicanos, quienes siguen cruzando la frontera a pesar de las condiciones de explotación sufridas en los campos del norte.

En este contexto, los distintos partidos políticos de México recuperan la cuestión del envío de braceros para fines patrióticos y antiimperialistas. En una nota firmada por el editor, J. M. Berlanga, El Popular reporta que el Partido Popular, la Unión Nacional Sinarquista (uns), y el Partido Acción Nacional (pan) hacen frente común con el pri y se pronuncian unánimemente contra las intenciones del gobierno de Estados Unidos en el sentido de iniciar la contratación de braceros mexicanos en gran escala sin el consentimiento del gobierno mexicano.82 En esta ocasión, el Partido Popular habla de “un acto de agresión”. El senador guerrerense Alfonso L. Nava llama a “acabar con el malinchismo que nos hace considerar a nuestros compatriotas en condición inferior a los extranjeros”. El líder de la uns, Juan Ignacio Padilla, recuerda el papel patriótico que debe desempeñar el gobierno mexicano y negarse a enviar a braceros a Estados Unidos: “equivaldría a entregar a los trabajadores mexicanos, necesitados e indefensos, a la voracidad y crueldad de los granjeros yanquis”. 83 Esta vez, Excélsior, así como el periódico conservador El Informador, coinciden con El Popular y señalan también que todos los partidos consideran como una decisión patriótica prohibir el paso de los braceros hacia Estados Unidos mientras no cuenten con las garantías que se deben.84

Más que nunca, los editoriales de El Popular pintan un retrato victimizante del bracero. En palabras del editor, a los granjeros yanquis les conviene abusar de los más pobres y más ignorantes de México, es decir, de los indefensos: “quieren mano de obra más barata que la norteamericana y nada mejor para ello que atraer campesinos prietos, huarachudos, ignorantes y sufridos, desconocedores de las exquisiteces de la Coca-Cola y de las delicadezas de los hot cakes y los hot dogs”.85 La imagen de víctima proyectada en las páginas de El Popular en aquel momento es utilizada para enfatizar el carácter antiimperialista del gobierno mexicano y de líder latinoamericano contra la política intervencionista estadounidense. Partidarios de una política extranjera no intervencionista, los periódicos de la capital señalan que la cuestión braceril está ahora poniendo a prueba la política de la buena vecindad entre Estados Unidos y América Latina:

Los políticos yanquis que amenazan a México pretenden sentar un escarmiento en carne nuestra, a todos los países y pueblos de América Latina, para lograr su completa sumisión en vísperas de la Conferencia de Caracas. [...] Y la amenaza insolente, que recuerda los tiempos del “garrote”, del “big stick”, pretende que el gobierno cesa; pero han olvidado los políticos yanquis, en su soberbia inconsulta, que ya terminó para siempre en América la política del “garrote”. 86

En este contexto, incumbe al gobierno mexicano una postura firme en contra de la contratación de los candidatos a braceros por granjeros estadounidenses. Así es como la prensa nacional y regional participan en la campaña para evitar la salida de los trabajadores mexicanos. Para tal efecto, varias notas publicadas por la prensa nacional presentan una faceta alternativa del bracero: ahora es representado como eventual campeón del nacionalismo mexicano. En esta ocasión, la opinión del general de División José Mijares Palencia respecto a la decisión de prohibir la salida de los braceros es señalada en las páginas de Excélsior: “es la correcta por parte del gobierno de Ruiz Cortines y queda ahora a la discreción del bracero contravenir o no dicha orden”.87 Su valor dependerá entonces de la respuesta a la oferta estadounidense de contratarlos sin el respaldo del gobierno mexicano.

Al rechazar prestar servicio en los campos estadounidenses, el bracero demostraría su apoyo a la lucha antiimperialista y denunciaría la contratación unilateral propuesta por Estados Unidos. Esta recuperación identitaria del bracero como oponente al agresor yanqui al momento de la ruptura de las negociaciones a principios de 1954, coincide con el momento en el que Guatemala experimenta también actos invasores por parte de Estados Unidos y se produce unos meses antes de la conferencia de Caracas. En este contexto, en la escena internacional la imagen del bracero frente a un vecino belicoso se convierte en una faceta de la lucha por la soberanía de México (¿y de América Latina?). En enero de 1954, las portadas de los periódicos caracterizan este chantaje como agresión yanqui. Esto se relaciona con lo mencionado anteriormente, respecto a que una campaña de disuasión se arma desde los periódicos y es destinada a desincentivar la migración de los aspirantes a migrar. En esta lógica, el bracero que se rehúsa a cruzar la frontera y desdeña la oferta de los dólares se vuelve un agente patriótico mexicano y del antiimperialismo yanqui (véase Imagen 3).

Fuente: Vidales, “Respuesta”, en El Popular, 21 de enero de 1954, Sección Cartón Popular.

Imagen 3 Respuesta

Simultáneamente, los valores asociados al bracero soldado reaparecen en la prensa. Además de ser un símbolo del patriotismo, éste que se niega a marchar hacia el norte es visto como portador de los valores mexicanos de hombría y valentía, típicamente asociados con el migrante productivo:

Dos problemas han surgido en el horizonte nacional con perfiles de máxima urgencia, expresa la Confederación de Sociedades de Crédito Agrícola y Ganadero de la República Mexicana, que son el de la producción agrícola necesaria para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y el de la absorción rápida e inmediata del contingente de braceros que estuvieron a punto de salir a tierras extrañas y que en un gallardo gesto de patriotismo y de hombría se han detenido en el umbral de las fronteras nacionales.88

Estas referencias de la virilidad como actitud positiva y fuerte no se limitan al bracero, también son utilizadas para caracterizar la postura del gobierno mexicano en la cuestión de las negociaciones bilaterales sobre el tema de los braceros: “La sociedad de Padres de Familia de la Escuela M-134 [demuestra] su apoyo al Gobierno por la actitud asumida en favor de los braceros mexicanos, ‘ya que ello significa defender virilmente la soberanía de México ante la agresiva y absurda actitud de los Estados Unidos’”.89

Durante este episodio de 1954, El Popular presenta las opiniones de varias asociaciones y cuerpos organizados que recuperan el tema para hacer valer su patriotismo. Para los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (ipn), en esta ocasión, oponerse a la salida de los braceros es sinónimo de ser “buenos mexicanos que verdaderamente aman el progreso y la independencia nacional”.90 El acuerdo bilateral es visto como un símbolo de la soberanía mexicana y de progreso; por su parte, la imagen del bracero no es tan envidiable. Mientras el carácter bilateral del programa es visto como un asunto de honor nacional y de modernidad, en donde México espera un trato igualitario por parte de Estados Unidos, la migración y el migrante no son exactamente el reflejo de esta modernidad a la cual aspira el país.

Por ejemplo, la Liga Campesina “Ursulo Galván” reitera su apoyo al Presidente, pero precisa también:

Esta central por su parte, jamás ha gestionado la salida de un sólo campesino. Siempre ha tratado de persuadirlos de que las superficies cultivables de que dispone la nación son suficiente para asegurar el trabajo y la vida de nuestra población rural y se ha venido esforzando porque desaparezcan los obstáculos y actos que originan su dispersión y el estancamiento de nuestra producción agrícola.91

En este contexto de tensión entre México y Estados Unidos, en enero de 1954, los braceros son representados en la prensa simultáneamente como víctimas de la agroindustria estadounidense, como patriotas y como traidores. Por su parte, el Ejército y sus representantes exponen un discurso que tiende a culpabilizar a cualquier mexicano tan audaz como para cruzar la frontera durante este momento de tensiones diplomáticas: “El teniente coronel Fernando Hernández Vega, que fué [sic] piloto del glorioso Escuadrón 201, nos dijo: ‘Ningún mexicano debe salir como bracero. Hacerlo significaría un acto de traición a la Patria y ningún mexicano puede asumir tal indignidad ahora”.92 Lo notorio de esta cita son los antecedentes del coronel; se podría pensar que su participación en la Segunda Guerra Mundial le daría ciertas afinidades con los braceros. Sin embargo, el teniente coronel califica de traidor a toda persona que cruce la frontera para ir a trabajar a Estados Unidos. Otros representantes de alto rango del Ejército hacen declaraciones en las cuales denuncian la traición de los braceros y señalan también la vergüenza duradera que representan para el país:

El coronel Luis Aldana, al ser entrevistado nos dijo: [...] “No podemos concebir como un solo mexicano abandone el suelo patrio que tanto necesita de sus esfuerzos para servir a un país extranjero a cambio de los treinta dineros”. [...] El general Alberto Violante Pérez, Director de la Escuela Superior de Guerra, nos dijo: “Es muy digna la actitud del Presidente [...]. Ya era tiempo de que se parara la emigración de mexicanos en beneficio de México”.93

Menos radical en su tono, Excélsior publica también notas que informan respecto a la voluntad de México de impedir el paso de los braceros a Estados Unidos y que llaman a solidarizarse con esta propuesta.94 Para tal propósito, el periódico recurre a las declaraciones de personajes influyentes del Ejército y del universo político. Así es como el general Juan Barragán caracteriza esta decisión de patriótica y felicita al presidente Ruiz Cortines por seguir una “política internacional con criterio revolucionario”.95El Informador no es la excepción en este momento, pues publica varias notas y editoriales para denunciar la situación, en las cuales se intenta convencer a los mexicanos de reconocer el esfuerzo del gobierno mexicano y no dar “mayor crédito a un extranjero” para desobedecer a su propio gobierno.96

Suele mencionarse que la política de buen vecino seguida por Roosevelt en la década de 1930 da paso a intervenciones más decididas en la región latinoamericana con el inicio de la Guerra Fría. Guatemala es uno de los países latinoamericanos que experimenta con más fuerza esta injerencia estadounidense en la política doméstica; estos asuntos de política exterior se entremezclan con el discurso sobre el bracero prevaleciente en esos momentos. La campaña antiyanqui desatada por la toma de posición de Estados Unidos respecto a Guatemala afecta el tono de las proclamaciones en contra del Programa Bracero.97 En pocas ocasiones como en ésta la imagen proyectada del bracero rebasa las líneas editoriales o de los partidos políticos representados. La falta de consideración del gobierno del país vecino hacia los más “pobres e ignorantes” es recuperada por la prensa y los partidos políticos para ilustrar claramente su lealtad al principio de no intervención. Sin embargo, la campaña destinada a desincentivar la emigración en este momento clave resulta en una depreciación del migrante que acepta la sumisión ante el vecino del norte.

Conclusión

En los recientes estudios acerca de las representaciones del Programa Bracero, los investigadores han propuesto una reflexión en torno a la inserción productiva y política del bracero al proyecto mexicano de desarrollo. En ese sentido, este artículo pretende insertarse en este espacio de interpretación de esta figura. En vez de recurrir a los testimonios de los braceros para reconstruir la narrativa identitaria que provocó esta experiencia migratoria, se hizo un análisis de las representaciones que se promovieron en la prensa nacional mexicana. No es solamente un trabajador migrante, sino que puede ser considerado un reflejo de la manera en la que la sociedad mexicana de la posguerra se representaba y lo que quería proyectar afuera de las fronteras nacionales. Es una imagen ambigua. La figura del bracero se mueve entre la modernidad y el atraso, entre la sumisión y la resistencia, entre la explotación y la devoción.

Su imagen mediática difiere sustancialmente de la identidad narrada en los distintos estudios de historia oral. Esta discrepancia entre lo vivido por el bracero y lo observado por los contemporáneos del Programa Bracero nos muestra que la percepción de esta migración temporal se adaptó al contexto, a los intereses y a los problemas puntuales experimentados por distintos actores afectados por este fenómeno. La percepción y la presentación que se ha hecho de este sujeto transnacional ha variado mucho en los 22 años regidos por el Programa (1942-1964). Después de la Segunda Guerra Mundial, esta percepción del bracero cambia: de héroe patriótico que fue en su momento, pasa a ser un trabajador que abandona su pueblo con el afán de ganar unos dólares. En este sentido, existe una dualidad en las representaciones: puede ser visto como un agente aliado del desarrollo y antiimperialista o ser retratado como víctima o vendepatria.

A pesar de cierta preocupación de las autoridades mexicanas de la época por consolidar una imagen de democracia, modernidad y respeto de los derechos de sus ciudadanos, el proyecto político del pri estaba más enfocado en afianzar su legitimidad nacional, así como en convencer a los mexicanos de los beneficios del proyecto posrevolucionario. Presentar al bracero -y, sobre todo, al mojado- como un sujeto marginal de esta historia de desarrollo, traidor a la patria, criminal, enfermo mental o como una víctima del imperialismo yanqui, genera cierto distanciamiento que le permite al gobierno deshacerse de la responsabilidad del éxodo.

Este discurso se confirma en los informes presidenciales de la época. Estos documentos son buenos indicadores de la percepción de los braceros (y mojados) por parte de las élites mexicanas, así como del nivel de interés de estas últimas por aquéllos. Manuel Ávila Camacho (1940-1946), durante la Segunda Guerra Mundial, presenta al bracero como un símbolo de la colaboración con Estados Unidos y las democracias en este combate.98 El presidente siguiente, Miguel Alemán (1946-1952), confirma la estrategia de la prensa de hacer caso omiso a los problemas nacionales que orillan a varios mexicanos a los campos estadounidenses: cada informe en el cual se menciona a los braceros felicita al gobierno por la protección de sus conciudadanos en tierra ajena y agradece la inyección de los dólares a la economía mexicana.

En algunos de los informes presidenciales de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) y Adolfo López Mateos (1958-1964), producidos durante la época estable y de declive del Programa Bracero, así como de la consolidación de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, aparecen referencias al Programa Bracero.99 De los dos presidentes, Adolfo Ruiz Cortines parece haber sido el más preocupado al respecto, pues le dedica al tema más espacio que su sucesor e intenta determinar las causas y proponer soluciones al éxodo. De hecho, Ruiz Cortines habla de esta migración en los siguientes términos: “arduo problema (tres veces)”, “honda preocupación del Gobierno”, “ingente fenómeno migratorio”, “doloroso problema”, “honda preocupación de la colectividad”, “salida de compatriotas”, “inveterado problema”, “arduo y polifacético problema”.

El tratamiento que la prensa nacional dio al bracero está relacionado con este discurso posrevolucionario. En todos los periódicos, como se ha visto, la concepción del bracero se transforma: de héroe nacional a vendepatria, de campeón patriótico a víctima del imperialismo estadounidense, de promotor de la modernidad a testimonio del fracaso del desarrollo posrevolucionario. Su representación, sin embargo, no es homogénea y se pueden observar matices que reflejan las simpatías políticas de los rotativos y su origen geográfico. En el caso de los periódicos más conservadores, como El Informador, no pierden muchas ocasiones para presentar al bracero -y al bracerismo- como un síntoma del fracaso del proyecto posrevolucionario. El Popular, por su parte, presenta una imagen cambiante que refleja la transformación de su línea editorial y de sus lealtades políticas en ese momento. La representación heterogénea del bracero no es exclusiva de los periódicos que siguen una línea editorial más marcada; la figura que se observa en Excélsior sufre también cambios importantes entre el inicio del convenio, en 1942, y el final del programa, en 1964. Aunque el retrato se muestra más objetivo, se nota claramente que el bracero pierde su brillo patriótico y termina siendo asociado con el fenómeno migratorio descontrolado. En cuanto a El Sol de León, el periódico participa activamente en las campañas para desincentivar la emigración de los guanajuatenses hacia Estados Unidos, pero varias notas locales dejan entrever una realidad más compleja, que permite explicar de mejor manera las razones por las cuales migran.

En el imaginario nacional, el bracero se encuentra en el cruce de los caminos: preso entre la modernidad y el atraso que caracterizan a este actor transnacional. Deborah Cohen señala la complejidad que implica la definición o el rastreo de la identidad de este sujeto, cómo se percibe a sí mismo, así como la manera en la que su experiencia migratoria y laboral lo definen de manera duradera y cambian su mundo. La diversidad de las experiencias, de las regiones de procedencia y de los resultados de esta migración impide una definición homogénea. Si no todos los braceros coinciden en la apreciación de su experiencia migratoria durante la época del Programa Bracero, significa que no todos los actores mexicanos coincidían tampoco en su percepción del trabajador migrante, legal o ilegal.

Como se pudo observar mediante las representaciones expuestas en este artículo, la figura del bracero es plural, con variadas connotaciones sociales que corresponden a los contextos locales y nacionales y que atiende a la lógica internacional. El rostro de este migrante se transforma, de manera paralela, con la evolución de la relación entre ambos países, la cual pasa alternativamente del recelo a la solidaridad, y que se rige de acuerdo con las necesidades apremiantes de modernización ―o de disfraz del atraso― de México.

Archivo

California State Archives, Sacramento, California

Earl Warren Papers

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)