Introducción

El auge de la industria automotriz en México a partir del Tratado de Libre Comercio con América del Norte propició el incremento poblacional en la metrópoli de San Luis Potosí, lo cual fomentó la urbanización hacia las áreas conurbadas de ésta (Gasca-Moreno y Ávila, 2020; Medina, 2014). El incremento industrial e inmobiliario de las últimas décadas ha traído no sólo beneficios para la población del estado, como lo es la generación de empleo (Covarrubias, 2019), sino también la producción de riesgo que amenaza al acuífero (Alva y Martínez, 2018; Peña, 2008), lo que vulnera un conjunto amplio de derechos humanos (Álvarez, 2021).

En el mundo, los estudios para determinar las peculiaridades del riesgo ambiental han ido en aumento a causa de que las amenazas a la naturaleza afectan el bienestar humano. El interés por el estudio del riesgo ambiental se ha expandido del campo de las ciencias exactas hacia otros campos disciplinares como la sociología o la ética (Chávez, 2018; Barbetta et al., 2018). A este interés se han sumado amplios sectores de la sociedad no expertos, ya que sus intereses más vitales se encuentran amenazados (Zeng, 2020).

En términos metodológicos, el riesgo que corre el acuífero de San Luis Potosí se ha abordado desde una perspectiva disciplinar y, a lo más, interdisciplinar. El tema ha sido estudiado desde la hidrogeología, la geofísica o la historia (Carrillo et al., 2002; Noyola-Medrano et al., 2009). Aunque hay un conocimiento local más allá del campo disciplinar, éste no ha sido considerado.

Dado tal conocimiento más allá de las disciplinas, este artículo tiene por objetivo caracterizar el riesgo al que está expuesto el acuífero de San Luis Potosí, con la metodología transdiciplinaria de la economía ecológica y la etnografía multisituada, a fin de recuperar el conocimiento científico y el extracientífico que nos hablen del riesgo en el contexto del desarrollo industrial en el estado.

La relevancia de este trabajo radica en que se aborda por primera vez el estudio del riesgo del acuífero desde una perspectiva de sistema socioecológico complejo; es decir, se revisan las múltiples y muy variadas relaciones del sistema económico con el ecosistema. Esta perspectiva permite no sólo ponderar los riesgos advertidos por el conocimiento científico existente, sino también tener en la mira las incertidumbres científicas del sistema, aspecto relevante para buscar efectivizar derechos humanos para las generaciones presentes y futuras.

Materiales y métodos

Las metodologías que en esta sección se presentan son la de flujos de materia de la economía ecológica y la de la etnografía multisituada. Éstas introducen criterios novedosos para determinar las peculiaridades del riesgo, entre los que se encuentran la consideración de la incertidumbre científica, la complejidad, la historización de los procesos productivos y el punto de vista de los afectados ambientales.

Metodología para caracterizar el riesgo ambiental de origen industrial

Flujos de materia de la economía ecológica

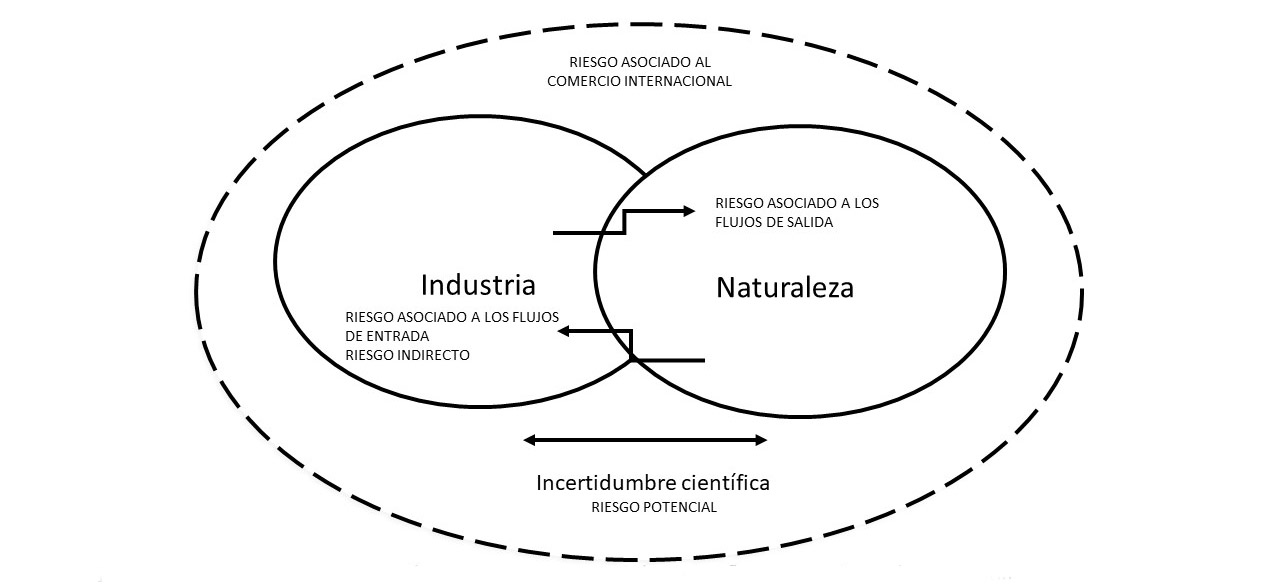

Para la disciplina de la economía ecológica, la economía industrial es un tipo de producción que crea riesgo ambiental (Baños y Anaya, 2019; Gudynas, 2018). En esta disciplina, la economía industrial se clasifica como un sistema abierto, es decir, un sistema que requiere de la entrada de energía y materiales del medio ambiente como el carbón, el petróleo y el gas y genera residuos y energía disipada que la naturaleza no puede absorber. Desde esta perspectiva, es necesario considerar los riesgos asociados a los flujos de entrada, de salida e indirectos generados por el sistema industrial sobre la naturaleza (Valdés et al., 2019; Martínez-Alier y Jusment, 2015).

Sobre el riesgo asociado a los flujos de salida, se sabe que la industria deposita en el ecosistema contaminantes emergentes (Renau, 2020). Estos contaminantes son todos aquellos cuya presencia en el medio ambiente no necesariamente es nueva; pero sí lo es la preocupación por las posibles consecuencias de éstos en los ecosistemas y en la salud humana (Polanco et al., 2020; OMS, 2012).

Un aspecto relevante de la metodología de flujos de materia es que ésta considera no sólo los riesgos conocidos que ocurren entre el sistema industrial y la naturaleza, sino también la incertidumbre científica. Cuando se piensa el sistema industrial y el sistema natural en conjunto, se define como un sistema complejo, cuya propiedad es la “no linealidad” (Liu et al., 2007, p. 1513). Ésta, la no linealidad, se refiere a que no es posible obtener un resultado o comportamiento esperado a partir de la mera suma o producto de las partes que constituyen el sistema, dadas las múltiples y muy variadas retroalimentaciones entre ambos (Becerra, 2020). En un sistema no lineal, dicen Keys et al. (2019, p. 667), es posible que aparezcan “riesgos resultantes de interacciones poco conocidas y, por lo tanto, a menudo surgen como sorpresas”. Dentro de un sistema complejo es mucha la incertidumbre científica que da lugar al “riesgo potencial” (Romeo, 2019).

El riesgo potencial se debe entender como el riesgo que toma en cuenta la incertidumbre científica presente en el sistema complejo que se analiza. De acuerdo con investigaciones recientes, el riesgo potencial en un sistema complejo no sólo es definido por la falta de conocimiento científico, sino también por factores político-administrativos como la falta de acceso a la información científica o la cultura de la administración pública (Reyes-Chapman y Ochoa, 2019; Mateo, 2017).

Para la economía ecológica, los flujos de materia provocados por el comercio internacional desigual entre los países exportadores netos de materias primas con el resto del mundo (León et al., 2020; Infante et al., 2020) implican riesgos para el medio ambiente, y son generadores de conflictos ambientales en la esfera regional o en la local (Martínez-Alier, 2021; Infante-Amate et al., 2020).

Tomando en cuenta lo anterior, el riesgo de origen industrial se clasifica en riesgos asociados a: los flujos de entrada, los flujos de salida, los flujos indirectos; riesgos potenciales vinculados a la incertidumbre científica, y los asociados al comercio internacional. En conjunto, éstos constituyen el escenario de riesgo de origen industrial que amenaza a la naturaleza en su complejidad física, biótica, socioeconómica y cultural (Acurio y Montero, 2020) (véase la figura 1).

Fuente: Elaboración propia

Figura 1 Escenario de riesgo ambiental desde la metodología de flujos de materia de la economía ecológica.

La figura 1 muestra la manera de caracterizar el riesgo ambiental de origen industrial. Ahora, con la metodología de la etnografía multisituada, se definirá la forma de obtener el conocimiento científico y extracientífico en torno al riesgo ambiental.

La etnografía multisituada: alcances y características

Según Marcus (2018, p. 177), la etnografía multisituada se ubica en el horizonte de las “antropologías de la globalización”. Este mismo autor la define como un “meta-método disciplinar” que sirve para identificar a los “sujetos etnográficos” de múltiples lugares físicos y temporales que comparten un problema cognitivo (2018, p. 179).

Para la etnografía multisituada, la labor de identificar a los sujetos etnográficos no es, en sí misma, el fin, sino el medio para entender los sistemas de conocimientos distribuidos que dan solución a los problemas contemporáneos, los cuales ya incluyen el abordamiento de los problemas ambientales (O’Reilly et al., 2020; Krauss y Von Storch, 2012; Crate, 2011). Esta metodología tiene por principio que existe un “sistema de conocimientos distribuidos” o una “comunidad de conocimientos” (Marcus, 2018, p. 187) que genera la yuxtaposición del sistema mundo.

A diferencia de la antropología tradicional que se enfoca en los sujetos que representan la alteridad cultural para dar cuenta de otras formas de representar la vida (Restrepo, 2018), la etnografía multisituada se centra en los sujetos que construyen el “campo multisituado” (Marcus, 2018, p. 185) o campo de conocimientos que representa relaciones estratégicas para alcanzar un fin específico. El conocimiento científico forma parte del campo multisituado y el sujeto etnográfico “homo academicus” es considerado un socio intelectual estratégico en la alteridad cultural, sin negar la importancia fáctica de las historias culturales particulares (Marcus, 2018, pp. 181-182).

Con base en lo anterior, se afirma que la etnografía multisituada es un metamétodo que al mismo tiempo que considera la historia mundial toma en cuenta la historia social local, a través de la realización de etnografías regionales y microgeográficas (Marcus, 2001). Siguiendo la propuesta de Marcus (2001), el adjetivo multisituado debe entenderse desde dos aspectos: uno, en función de reconocer que el sistema mundo produce lógicas de conexión en diferentes lugares del mundo y, dos, en función del dominio disciplinario y transdiciplinario del conocimiento.

Campo de conocimiento para caracterizar el riesgo ambiental

Para esta investigación, el campo de conocimiento está conformado por conocimiento disciplinario y transdiciplinario. El conocimiento disciplinar se obtiene de los investigadores que reportan en documentos científicos los riesgos que, en general, ocasiona la industria en los acuíferos urbanos en cualquier parte del mundo. El conocimiento transdiciplinario se obtiene de personas y grupos sociales que son afectados por las actividades industriales en San Luis Potosí. El campo de conocimiento integrado por científicos de cualquier parte del mundo y por los afectados locales se concibe como una relación estratégica para caracterizar el riesgo al que está expuesto el acuífero dado el desarrollo industrial. Esta relación congrega conocimiento científico distribuido internacionalmente con conocimiento local.

La elección del conocimiento transdiciplinario que está en manos de los afectados no es casual, sino estratégica. Se eligió así porque en países subdesarrollados como México (Goddard et al., 2019; Gómez et al., 2014, p. 76) los “afectados” constituyen una base epistémica (Martínez-Alier et al., 2015) que se diferencia de los países desarrollados.

Los afectados o excluidos de los beneficios del sistema de producción neoliberal (Bellmont, 2012; Seoane, 2006) tienen un conocimiento diferenciado, producto de las experiencias de la afectación directa provocada por las actividades industriales en el lugar que habitan u ocupan (Cuadra-Martínez et al., 2017). Los afectados consideran que los problemas del medio ambiente se deben básicamente “al crecimiento económico que conlleva la extracción de recursos, expansión de vertederos y riesgos de contaminación para quienes el ambiente es la base de su sustento” (Walter, 2009, p. 4). Relacionan los riesgos del ecosistema con la vulneración de sus derechos más vitales, aspecto que los congrega en un ecologismo, conocido como ecologismo de los pobres (Martínez-Alier et al., 2015).

Los afectados, al reflexionar en torno a los problemas ambientales fuera de los centros de poder, que son generalmente los lugares de saqueo, crean una manera concreta de entender el riesgo ambiental, es decir, históricamente situada. Vinculan la categoría de riesgo con conceptos como justicia ambiental, racismo ambiental y deuda ecológica (Doroni, 2021; López-Fabila, 2020; Merlinsky, 2018), lo cual define una “racionalidad ambiental” (Leff, 2014, p. 187) situada para caracterizar el riesgo.

Materiales

Se utilizó una libreta de campo para registrar el conocimiento de los científicos y de los afectados. Para obtener el conocimiento científico se utilizaron documentos científicos, disponibles en bases de datos académicas. Para obtener el conocimiento transdisciplinario se hizo un trabajo etnográfico situado en San Luis Potosí. Se recuperaron las percepciones y los saberes de los afectados locales. Se participó por 15 meses en foros públicos con los grupos de afectados ambientales en San Luis Potosí. Se trabajó con la libreta de campo, folletos y material audiovisual producidos por el movimiento socioambiental Guardianes de la Sierra.

Con base en estas metodologías y materiales, en la figura 2 se presenta la ruta metodológica seguida para la determinación de las peculiaridades del riesgo ambiental considerando el conocimiento de los afectados ambientales.

Resultados y discusiones

Localización del acuífero de San Luis Potosí y componentes que lo definen como un sistema complejo

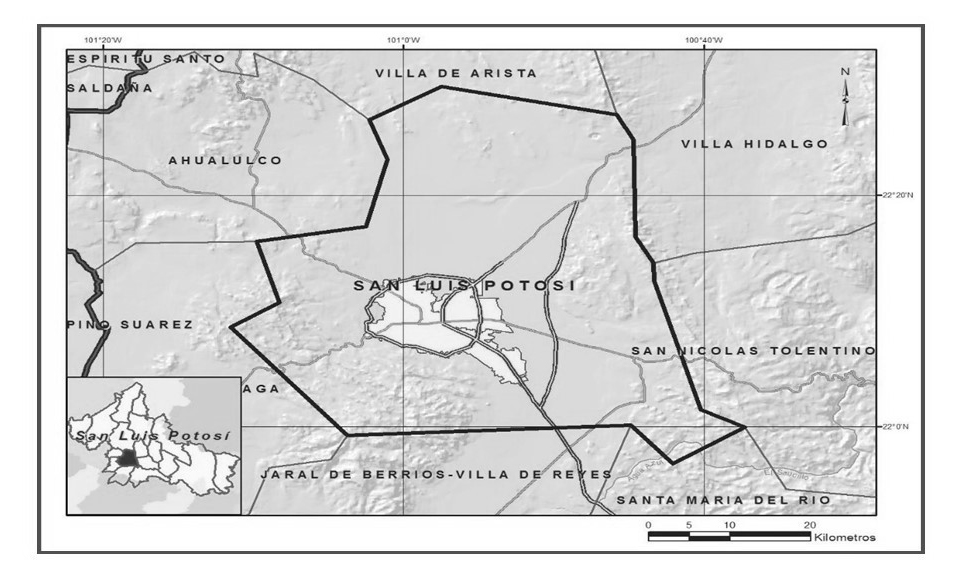

Este acuífero es un acuífero urbano. Se localiza bajo la metrópoli del estado y tiene una extensión del orden de los 1 980 kilómetros cuadrados. Abarca la totalidad del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la mayor parte de los municipios de San Luis Potosí y Cerro de San Pedro, así como una pequeña fracción de los de Mexquitic de Carmona, Ahualulco y Villa de Zaragoza (CONAGUA, 2020) (véase la figura 3).

En términos generales, un acuífero se define como un cuerpo de roca y/o sedimento que contiene agua subterránea. Pero, debido a que este acuífero tiene múltiples interrelaciones con la economía humana, puede definirse como un sistema complejo y como parte del metabolismo social (Toledo, 2013).

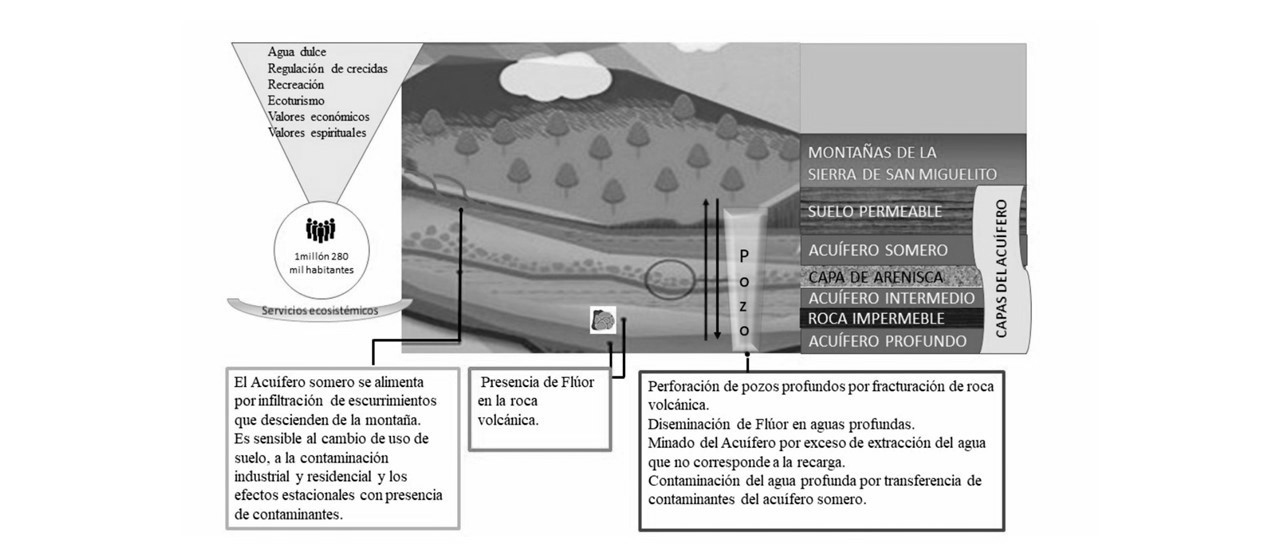

El acuífero de San Luis Potosí ofrece diversos servicios ecosistémicos, entre los que podemos mencionar el abastecimiento de agua dulce, la regulación de crecidas de agua y el control de polución, servicios culturales para la recreación y el ecoturismo y servicios de soporte de valores económicos y espirituales, para la población metropolitana de San Luis Potosí, que es de más de 1 millón 280 mil habitantes (INEGI, 2015).

Los servicios proporcionados por el acuífero a la sociedad dependen de múltiples interrelaciones naturales complejas. Desde el punto de vista hidrogeológico y geológico, el acuífero depende de las montañas de la Sierra de San Miguelito. Las montañas alimentan al acuífero por infiltración de escurrimientos que descienden de la Sierra, al oeste y suroeste, así como una fracción de la precipitación en toda su superficie (CONAGUA, 2020; Almanza, 2015).

En cuanto a la estructura del acuífero, está formado por tres acuíferos (Noyola-Medrano et al., 2009): uno somero, que tiene una dimensión aproximada de 230 kilómetros cuadrados (CONAGUA, 2020); uno intermedio, y uno profundo. Este último, el acuífero profundo, por su composición rocosa, no puede recargarse de manera natural y por su geoquímica y mineralogía, contiene la principal fuente de flúor (Cardona et al., 2018).

Respecto a la vulnerabilidad, de los tres acuíferos, el somero es el más vulnerable a las actividades humanas por su estructura (Noyola-Medrano et al., 2009). Tiene poca profundidad, de 40 metros en las zonas más bajas, por lo cual es sensible a factores antropogénicos como el cambio de uso del suelo, el manejo de desechos industriales y residenciales, así como a los efectos estacionales con presencia de contaminantes (Carrillo y Armienta, 1989; Cardona et al., 2008; Piña, 2012). Pese a que el acuífero somero es el más sensible, el acuífero intermedio y el profundo han sido fuertemente intervenidos por el ser humano.

El acuífero se declaró zona de veda en 1961, y no se pudieron hacer nuevos alumbramientos de aguas subterráneas hasta 1987 (Cardona et al., 2018). Como consecuencia de esta veda, las autoridades estatales optaron por un régimen de perforación cada vez más profunda de los pozos, lo que trajo un cambio en la estructura física y química del acuífero y una disminución de la calidad del agua (Estrada, 2013).

Con la perforación de pozos, la estructura de los acuíferos medio y profundo cambió. La cantidad y la calidad del agua del acuífero se han visto alteradas por los procesos industriales que se han llevado adelante en la zona. Por ejemplo, la industria minera que se instaló en el territorio del Cerro de San Pedro contribuyó a la contaminación y al minado del acuífero a causa de la extracción de oro y plata con el método de tajo a cielo abierto y lixiviación por cianuro (Mendezcarlo y Lizardi, 2020; Estrada, 2013). Según testimonios de informantes locales, la minera utilizó por nueve años 32 millones de litros de agua al día, que era mezclada con 16 toneladas diarias de cianuro (Medio Ambiente y Sociedad, 2012; Portillo, 1997).

Las modificaciones y el estado de vulnerabilidad a los que se somete el acuífero en la estructura física y química de éste lo hacen un sistema socioambiental complejo. La figura 4 da cuenta de esta complejidad.

El acuífero, visto como un sistema complejo, se encuentra expuesto a múltiples riesgos. Éstos serán caracterizados a partir de los flujos de materia entre el sistema industrial y el ecosistema.

Caracterización del riesgo para el acuífero de San Luis Potosí

Riesgo asociado al comercio internacional

En 1994, México firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá. Con éste se inauguró un nuevo modelo de reestructuración para la industria mexicana, que se mantiene hasta nuestros días. Dicho modelo consiste en la fragmentación del proceso productivo manufacturero, en la que a México se le asignó el rol de ensamblador de partes y piezas importadas que, posteriormente, se exportan, en mayor medida, a Estados Unidos. Este modelo se conoce como la maquilización de la industria manufacturera (Gaxiola, 2020; Gambrill, 2005).

Desde el establecimiento del TLC, la producción y el ensamblaje de vehículos y autopartes han sido estratégicos para México. Durante los últimos 20 años, este país ha incrementado la producción de vehículos en 12 por ciento para América del Norte (Sánchez, 2015). En lo que respecta a la producción de autopartes, según datos de 2017, México ocupó el quinto lugar mundial como productor de autopartes y el primero en América Latina (Flores, et al., 2019).

La producción de vehículos en este país se organiza a partir de conglomerados industriales (Klier y Rubenstein, 2017). San Luis Potosí pertenece al conglomerado de El Bajío, que comprende, además de éste, los estados de Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Guanajuato (Mballa et al., 2020). Junto con el conglomerado del Centro, al que pertenecen las ciudades de Cuernavaca, Cuautitlán y Puebla, produjeron el 73 por ciento de vehículos en el año 2020 (Klier y Rubenstein, 2017).

La dinámica de localización de esta industria ha cambiado con el curso del tiempo. Por el estudio de Klier y Rubenstein (2017) se sabe que en la década de los setenta las plantas maquiladoras de vehículos se concentraron en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos; pero, desde la puesta en marcha del TLC y con el aumento de las importaciones de autopartes de los países asiáticos, los fabricantes de automóviles han preferido la zona centro del país. Estos autores explican que los fabricantes de automóviles prefieren el centro de México, en parte, porque alrededor de un cuarto de la población de este país reside en y alrededor de la Ciudad de México, lo cual facilita el acceso a mano de obra barata para el sector.

El estado de San Luis Potosí se sumó a la dinámica de la industria automotriz en la primera década del siglo XXI, lo que dio la pauta para la migración de mano de obra barata hacia este estado. De acuerdo con Covarrubias (2019), el trabajo barato en la industria automotriz mexicana (los trabajadores mexicanos reciben menos del 90 por ciento que sus pares estadounidenses, 2.3 dólares por hora) es un factor clave para entender el proceso de localización de las plantas industriales, debido a que del 40 al 57 por ciento de los costos totales de esta industria dependen de la mano de obra. Desde entonces, la industria automotriz en San Luis Potosí ha fomentado la expansión de la ciudad hacia el área conurbada, bajo los principios de una “ciudad enclave” para la exportación.

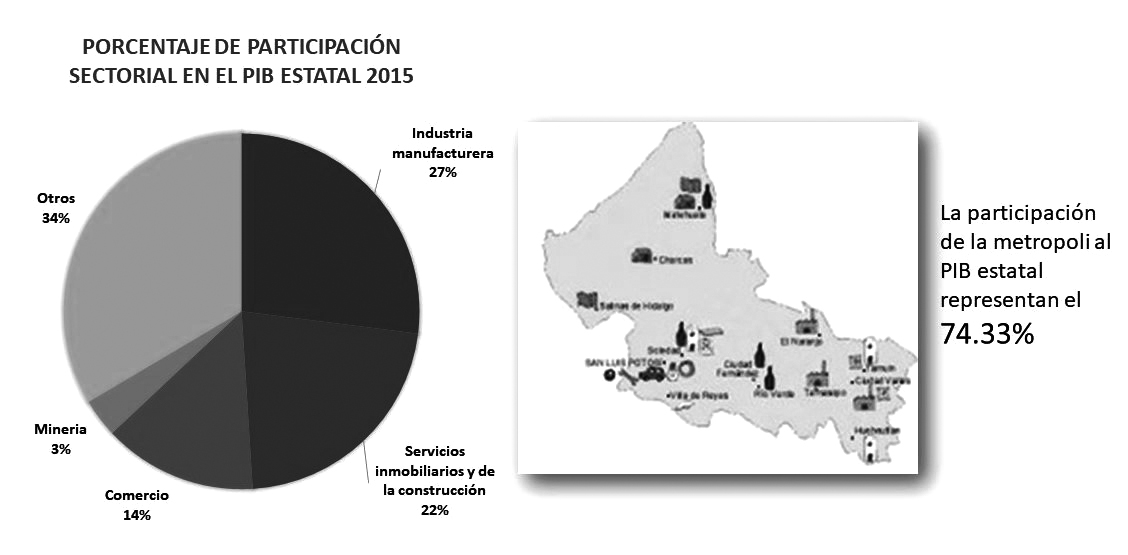

La centralización de la industria automotriz se ve reflejada en la reciente apertura de tres plantas automotrices en el estado. En 2008 se abrieron dos plantas de la compañía General Motors destinadas al ensamblaje y al estampado (Martínez et al., 2014) y en 2019 una planta ensambladora de BMW (Klier y Rubenstein, 2017). Estas aperturas se suman a la dinámica industrial del estado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 la industria manufacturera representó el 27 por ciento del producto interno bruto (PIB); le siguieron los servicios inmobiliarios y de la construcción, con una participación del 22 por ciento, y el comercio, con 14 por ciento (INEGI, 2017). De esta contribución al PIB, la ciudad de San Luis Potosí y su zona conurbada representan el 74.33 por ciento del total del estado (CEGAIP, 2018) (véase la figura 5).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI 2017 y con base en el PMD, 2018-2021

Figura 5 Porcentaje de participación sectorial en el PIB estatal 2015

La expansión de la actividad industrial ha ocasionado el incremento poblacional y el fomento de la urbanización. Según datos del mismo INEGI (2020), de la población total de San Luis Potosí, poco menos de un millón de personas, es decir, aproximadamente un tercio de la población total, se agregó en las últimas cuatro décadas, lo cual coincide con la expansión industrial del estado.

A partir de la expansión industrial, el estado ha mantenido la política de dirigir inversiones y acciones hacia el territorio urbano. En el Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2001-2020 (PDU) se establece una estrategia de desarrollo macrorregional y local para la metrópoli (Villasís, 2011, p. 54). En la esfera macrorregional, plantea un modelo de ciudad conocido como “enclave económico”.

La política de creación de un enclave económico ha tenido un papel fundamental en la producción del espacio urbano. Como refiere Medina, “la globalización económica ha configurado la ordenación territorial de la ciudad de SLP a las funciones productivas para la exportación” (2014, p. 79).

La política de planeación urbana de las últimas décadas ha consistido en ubicar las plantas industriales al sur de la ciudad, en la parte conurbada de San Luis Potosí, lo cual ha propiciado un proceso de urbanización que divide la metrópoli por zonas de desarrollo (Estrada, 2013). En la actualidad, a la parte industrial se le conoce popularmente como La Zona, que está clasificada como la segunda zona industrial más extensa de México. Cuenta con una superficie de 2 324 hectáreas, ubicadas en los terrenos expropiados de los ejidos La Libertad, Joya de San Elías, El Aguaje y Villa de Pozos, así como en predios de particulares, todos ellos localizados en la zona sur oriente, a la periferia de la ciudad (Estrada, 2013).

La configuración de un enclave económico para la exportación supone una política específica para el establecimiento de inversiones y acciones del sector inmobiliario en la periferia de la ciudad. De la década de 1990 al año 2000, la mancha urbana se había extendido considerablemente hacia la periferia. Para entonces, el centro de la ciudad tenía una tasa de crecimiento de 1.42 por ciento; mientras en las zonas conurbadas de la ciudad, a las faldas de la Sierra de San Miguelito y en las cercanías de las zonas industriales, se había experimentado un importante crecimiento de hasta 6.2 por ciento (Piña, 2012).

La política de “enclave económico” y de “zonificación del desarrollo urbano” por la que ha optado el estado (Villasís, 2011) constituye un factor de riesgo para el acuífero, configurado por el comercio económico internacional y es la causa de un conflicto socioambiental local.

El conflicto socioambiental en la ciudad de San Luis Potosí

La política de desarrollo urbano promovida para el estado originó el conflicto socioambiental en torno a la defensa de la Sierra de San Miguelito. El Frente Amplio Opositor (FAO) y Guardianes de la Sierra de San Miguelito (GSS), conformado por ejidatarios, comuneros y aliados ambientales, se han manifestado desde hace más de dos años en contra del modelo de desarrollo urbanístico estatal, básicamente porque inversionistas del sector inmobiliario, en complicidad con autoridades estatales, pretenden cambiar el uso del suelo rural (ejidos de Guadalupe Victoria y su anexo la Cruz y el Jaral, de Mexquitic de Carmona) a uso urbano (Procuraduría Agraria, 2019).

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el cambio de uso del suelo para la construcción de viviendas pone en riesgo al acuífero y vulnera un conjunto amplio de derechos humanos. Los GSS, a través del manifiesto público “La sierra resiste” (De Regil, 2021), denunciaron que los derechos humanos de esta generación y de las generaciones futuras están siendo amenazados debido a que el territorio que se pretende urbanizar, que corresponde a una parte de la Sierra de San Miguelito, es un ecosistema que sostiene la vida de amplios sectores de la sociedad y de una gran diversidad de especies vegetales y animales, lo mismo que proporciona servicios ecosistémicos vitales como lo es la recarga del acuífero.

La política de enclave económico para la exportación y de zonificación del desarrollo urbano por la que optó el estado de San Luis Potosí implica riesgo para el acuífero y es generador del conflicto socioambiental local. Los comuneros, ejidatarios y aliados ambientales que participan en el movimiento en defensa de la Sierra de San Miguelito son los afectados de dicha política.

Ahora, se buscará determinar los riesgos conocidos y las incertidumbres científicas que provoca la dinámica industrial sobre el acuífero.

Riesgo asociado a los flujos de entrada, riesgo asociado a los flujos de salida y riesgos indirectos

Diversos documentos científicos internacionales reportan que la industria genera riesgo a los acuíferos con los que ésta tiene relación. De acuerdo con los reportes, existe una relación directa del incremento de contaminantes por metales pesados, los productos químicos orgánicos y la radioactividad en los acuíferos que se localizan en las zonas industriales y urbanas (Huang et al. 2018; Aumond y Roisenberg, 2017; Yolcubal, 2016). Recientes estudios alertan sobre la presencia de contaminantes emergentes (Polanco et al., 2020; Renau, 2020; Francisco et al., 2019).

Asimismo, se reconoce que la industria sobreexplota los acuíferos, básicamente por dos razones: el aumento de la demanda de agua para mantener los procesos productivos de la industria (Ayuda, 2020; Kaitantzian et al., 2020, Hoekstra, 2015) y la creciente demanda de agua en las zonas industriales por parte de la cada vez mayor población (Xiong et al., 2020).

En el ámbito local, como lo han hecho patente los documentos científicos, la actividad de la zona industrial de San Luis Potosí ha ocasionado la contaminación del acuífero somero. A causa del vertido de aguas contaminadas de origen industrial han aumentado los valores de coliformes fecales, alcalinidad, cloro (Cl) y sulfatos (SO4) (Almanza, 2015; De León et al., 2012; Cardona et al., 2008).

Por otra parte, el crecimiento industrial e inmobiliario de San Luis Potosí ha contribuido a la sobreexplotación del acuífero. Según datos asentados por López-Álvarez et al. (2014, p. 150), la demanda de flujo de agua para uso industrial se incrementó de 6.80 a 13.24 milímetros cúbicos por año de 1995 a 2005, y para uso humano, de 66.09 a 90.82 milímetros cúbicos por año, en el mismo período. La demanda de agua para uso industrial y uso humano mantiene esta tendencia de aumento. En 2019, ambos usos representaban el 73 por ciento de la demanda total (López-Álvarez, 2021).

De acuerdo con lo anterior, el estrés hídrico del acuífero se estima en una relación de dos a uno, esto es, en promedio se está extrayendo el doble de la recarga que mantiene (Estrada, 2013; Noyola-Medrano et al., 2009). Hernández-Constantino (2020) argumenta que el agua almacenada en el acuífero, de seguir la misma dinámica de flujo de extracción, sólo podrá abastecer a una generación poblacional de la zona metropolitana.

En lo tocante a los riesgos indirectos, se tiene información científica de que, dada la composición química del acuífero profundo, que contiene flúor en las rocas y dada la construcción de pozos profundos con el método de fracturación de roca volcánica, la extracción de agua dio lugar a la contaminación de los acuíferos medio y somero. Esta contaminación, peligrosa para el ser humano, como lo expresan Cardona et al., (2018), ya es muy difícil de revertir por el nivel de diseminación de ésta.

Con fundamento en los reportes de investigaciones científicas en los ámbitos internacional y local, es posible afirmar que el agotamiento del acuífero es el riesgo asociado a los flujos de entrada en virtud del incremento de la demanda de agua para la industria y para uso humano. El aumento de la contaminación del acuífero es el riesgo asociado a los flujos de salida. Los contaminantes de cuyo aumento se tiene evidencia son los coliformes fecales, el cloro, los sulfatos y contaminantes emergentes como el flúor. El riesgo indirecto es el incremento de contaminación del acuífero por flúor debido a la extracción de agua de pozos profundos. Estos riesgos, si bien pueden declararse como importantes, dada la evidencia científica, tienen un grado de incertidumbre científica que considerar, aspecto que los caracteriza como riesgos potenciales.

Riesgos potenciales debidos a la incertidumbre científica

Respecto a la incertidumbre científica, no se cuenta con información científica completa sobre la cantidad de agua que la industria extrae del acuífero. Asimismo, falta conocimiento científico acerca de las cantidades de contaminantes depositadas por la industria en el ecosistema. Es decir, no se tiene información completa relativa a los flujos de materia entre el sistema industrial local y el ecosistema. Sólo se encontró información de investigaciones puntuales, para un espacio y tiempo determinados, pero no información general.

En lo tocante a los contaminantes emergentes reportados, no se cuenta con información científica de la manera en que se mueven por la zona, ni con estudios científicos que precisen la dimensión del problema. Del mismo modo, hay un desconocimiento científico sobre los efectos de estos contaminantes en la salud humana y en la naturaleza.

Aunado a ello, se determinó que la cultura de la administración pública local incorpora incertidumbre científica. Por una parte, el gobierno local, al cambiar por la vía legal el uso del suelo, ha transformado las múltiples interrelaciones del acuífero con su entorno; por otra parte, la administración local toma decisiones sin considerar el conocimiento científico existente.

El cambio de uso del suelo de agrícola a urbano hace de los riesgos previamente identificados para el acuífero riesgos potenciales, pues incorpora incertidumbre científica al sistema que hemos llamado sistema complejo. Varios trabajos del área de hidrología y mecánica de suelos demuestran que los cambios en el uso del suelo provocan una incesante disminución general de las reservas de aguas subterráneas (Lamichhane y Shakya, 2019; López-Álvarez et al., 2014; Ureña, 2004). Otros trabajos reportan diferencias significativas en la estructura química del agua de los acuíferos derivadas de la modificación del uso del suelo (Trojan et al., 2005; Szymkiewicz et al., 2020).

El efecto de los riesgos generados por el cambio de uso del suelo es evidente, reconocido y confirmado con amplitud en las investigaciones científicas. Aunque no está relacionado de manera directa con los flujos de materia entre la industria y el ecosistema, se trata de una acción administrativa que altera los procesos y los ciclos naturales del acuífero, que, por lo tanto, es importante considerarlo.

Por otra parte, entre los elementos de la cultura administrativa local que incorporan incertidumbre científica al sistema complejo, está la falta de consideración del conocimiento científico existente por parte de las autoridades responsables de la extracción de agua subterránea en San Luis Potosí para la toma de decisiones. De acuerdo con Carrillo et al. (2002), la perforación de pozos tenía que superar el riesgo del incremento del flúor. Antes de que se perforaran los pozos de los acuíferos medio y profundo, estudios científicos ya advertían del riesgo de contaminación por flúor, que no fue tomado en cuenta por las autoridades. Así, tal falta de consideración se refleja en la mala gestión de perforación de pozos, que provocó el incremento de los niveles de flúor en el agua subterránea (Cardona et al., 2018).

Otro factor de la cultura administrativa local que abona la incertidumbre científica es la mala construcción de pozos y el abandono de éstos. Según Cardona et al. (2018), existe una gradiente vertical que contamina las aguas profundas por la mala construcción de pozos.

Al tomar en cuenta el estado de conocimiento previo, se puede decir que la incertidumbre científica es de tal magnitud que hace que todos los riesgos de flujo del acuífero, de entrada, de salida o indirectos, ya sean caracterizados como riesgos potenciales; es decir, son riesgos que, aunque haya evidencia científica de éstos, están rodeados de información incompleta y de elementos de la cultura administrativa local que incorporan incertidumbre científica a la complejidad del sistema analizado.

Con fundamento en la discusión previa, en el cuadro 1 se resumen los resultados de la caracterización del riesgo ambiental para el acuífero de San Luis Potosí. En la primera columna se describe el riesgo al que está expuesto éste; en la segunda se especifica el factor al que se asocia el riesgo, y en la tercera se menciona la incertidumbre científica que acompaña al riesgo para determinarlo como riesgo potencial.

Cuadro 1 Caracterización del riesgo ambiental para el Acuífero de San Luis Potosí

| Riesgo potencial | Asociado a: | Incertidumbre |

|---|---|---|

| Agotamiento del acuífero. Incremento de la contaminación del acuífero. | Comercio internacional, definido por una política de “ciudad enclave” para la exportación que da lugar a la “zonificación del desarrollo urbano”. | No se sabe si ocurrirá en el corto, mediano o largo plazo. |

| Agotamiento del acuífero por sobreexplotación. | Flujo de entrada, por el incremento de la demanda de agua para la industria y para uso humano. | Se tiene información incompleta del flujo de agua que la industria extrae del acuífero. El cambio de uso del suelo de agrícola a urbano altera los procesos y ciclos naturales del acuífero. |

| Aumento de contaminantes sobre el acuífero: coliformes fecales, cloro, sulfatos y contaminantes emergentes. | Flujo de salida, por el vertido de aguas contaminadas sin previo tratamiento, de origen industrial y residencial al ecosistema. | No se cuenta con información completa del flujo de materia contaminante que la industria deposita sobre el ecosistema. Se tiene poca información científica de la manera en que se distribuyen estos contaminantes en el ecosistema. No se conocen los efectos nocivos para el ecosistema y la salud humana de los contaminantes emergentes reportados. El cambio de uso del suelo agrícola a uso urbano altera los procesos y ciclos naturales del acuífero. |

| Aumento de la contaminación con flúor. | Flujo indirecto: la extracción de agua de pozos profundos genera la diseminación de flúor en todo el acuífero. | No se cuenta con información completa del flujo de contaminación por flúor. No se perforan pozos con base en el conocimiento científico existente. |

Fuente: Elaboración propia.

La caracterización que aquí se hace del riesgo tiene por atributo reconocer las causas conocidas que amenazan al acuífero con base en el conocimiento científico existente; además, al estudiarlo como un sistema complejo, se identifica la incertidumbre científica que lo acompaña. En la actualidad, fenómenos ambientales mundiales como el calentamiento global incorporan incertidumbre científica a todo ecosistema local. Sumando a ello, en tiempos recientes se sabe que este cuerpo de agua mantiene una interrelación con el acuífero contiguo de Villa de Reyes (CONAGUA, 2020), por lo que la incertidumbre científica va en aumento. Los riesgos identificados ponen en juego derechos humanos y otros valores sociales.

Derechos humanos y lo que se pone en juego por el riesgo que padece el acuífero

Los valores e intereses que se ponen en juego ante la vulnerabilidad de la naturaleza son denunciados por los miembros del movimiento socioambiental por la defensa de la Sierra de San Miguelito. En el segundo foro informativo, realizado el 18 de septiembre de 2021, se expuso que el despojo del territorio de la Sierra por los “barones del cemento” tendría efectos negativos sobre las mayorías populares.

Para muestra, el aumento de lluvias intensas y atípicas registrado en la última temporada pluvial hizo ver que las construcciones en los cerros provocan que el agua baje con rapidez y sin control, lo que ocasiona inundaciones en las zonas bajas de la ciudad y la pérdida del patrimonio económico de amplios sectores sociales. Desde el punto de vista de los afectados, las empresas inmobiliarias privatizan y capitalizan el valor paisajístico y ecológico que ofrece la Sierra, aspecto que crea injusticia, pues quienes generan los riesgos de inundaciones por edificar en zonas de recarga del acuífero construyen casas para la población de altos ingresos.

Desde las asambleas y los foros de información que se llevan a cabo en plazas públicas, el movimiento socioambiental ha declarado que el cambio de uso del suelo como lo hace el estado es una política que crea riqueza para unos cuantos y riesgos ambientales y humanos para las mayorías populares. Los GSS ven en la política estatal consecuencias negativas para la vida de la población semiurbana y urbana, lo cual vulnera derechos económicos, culturales y ambientales de la población de San Luis Potosí y las generaciones futuras.

En cuanto a la amenaza de contaminación por flúor, hay que decir que el agua de algunos pozos profundos supera los 1.5 miligramos por litro de este elemento químico, lo que constituye una amenaza para la salud humana, pues afecta el sistema nervioso central y compromete las funciones cognitivas, principalmente de niños. La población más pobre es la que bebe agua sin tratar y es la más vulnerable (Jarquín-Yañez, 2021; Rojas, 2020).

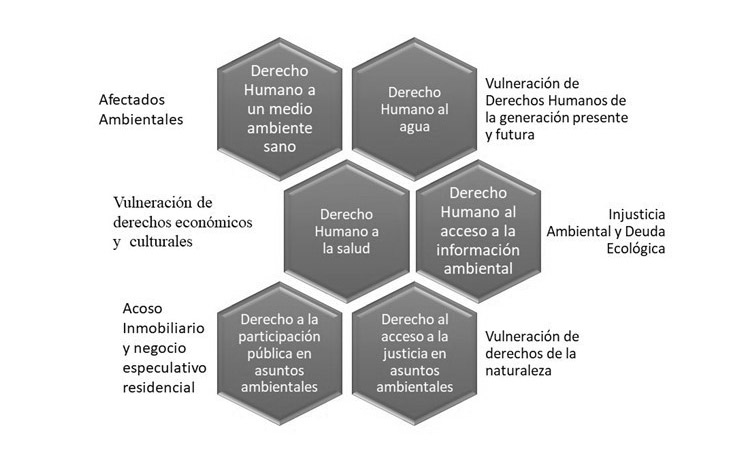

Según diversos estudios hechos al agua potable de fuente subterránea, ésta excede el límite máximo permisible en la NOM-127-SSA1-1994 en los indicadores de flúor y arsénico; por lo tanto, no es potable parte del agua que se surte a la población de la ciudad de San Luis Potosí para uso y consumo humano (Landín, 2006; Medellín et al., 1993; Cardona et al., 2018). Beber agua contaminada con flúor vulnera los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud y al agua de calidad para consumo humano. Asimismo, el derecho humano al acceso a la información ambiental, reconocido recientemente por el Estado mexicano a través del acuerdo de Escazú (ONU, 2018), es un derecho más que se ha visto vulnerado, al no haber algún mecanismo de información por parte de los responsables operadores del agua o del Estado para enterar a la sociedad del riesgo de beber agua contamina con flúor.

Debido a que en nuestro días el órgano de evaluación de riesgos ambientales para el acuífero se encuentra centralizado en una Junta de Gobierno del estado, con una sobrerrepresentación estatal y empresarial y poca o casi nula representación de la sociedad civil (Eguía, 2010, p. 109), se está incumpliendo otro conjunto de derechos humanos de orden político, como lo son el derecho a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales, todos ellos fueron ratificados por México como signatario del Acuerdo de Escazú en abril de 2021.1 En conjunto, los riesgos a los que está expuesto el acuífero recaen en la vulneración y en la profundización de la vulneración de un conjunto amplio de derechos humanos, entre los que podemos mencionar los derechos humanos al agua en cantidad y calidad suficiente, a un ambiente sano y a la salud.

Desde el punto de vista de los afectados, los derechos lesionados en el contexto productivo de San Luis Potosí no sólo guardan un estado de vulnerabilidad, sino también de “deuda ecológica” e “injusticia ambiental”. Los afectados ambientales han denunciado la transformación visual que dejó la práctica colonizadora de la minería sobre el ecosistema local. La desaparición del cerro de San Pedro, ícono representativo de la fundación de San Luis Potosí, con base en la “sociología de la imagen”, como la denomina Rivera-Cusicanqui (2010), es una evidencia del daño, de imposible reparación.

Según testimonios de los afectados ambientales, la contaminación del agua con cianuro de sodio a causa de la actividad minera en el cerro de San Pedro ha provocado daños irreversibles a la salud de éstos, lo mismo que a la tierra que les daba algo para comer, que la empresa Minera San Xavier no ha reconocido hasta la fecha (Portillo, 1997). A modo de resumen, en la figura 6 se muestra lo que se pone en juego ante los riesgos reportados.

Conclusiones

La política de desarrollo industrial en San Luis Potosí, basada en la creación de un enclave económico para la exportación, pone en riesgo su acuífero. Generó el movimiento socioambiental por la defensa de la Sierra de San Miguelito, liderado por personas afectadas por la política de zonificación del desarrollo urbano. Estas políticas vulneran un conjunto amplio de derechos humanos y generan injusticia ambiental y social.

Debido a que el acuífero se define como un sistema socioecológico complejo, es posible identificar los riesgos a los que está expuesto, así como la incertidumbre científica que los acompaña, dado el desarrollo industrial. El riesgo de agotamiento del acuífero se caracteriza como riesgo asociado al flujo de entrada. El riesgo de aumento de contaminantes -entre los que destacan los coliformes fecales, el cloro y los sulfatos- se define como riesgo asociado al flujo de salida. Se reconoce el riesgo de contaminación con flúor, que se determina como riesgo indirecto. Todos, de origen industrial.

Por otra parte, se hace patente que la cultura de la administración pública suma incertidumbre científica al sistema complejo. En virtud de la estrategia política y administrativa de cambio de uso del suelo agrícola a urbano, así como de la falta de reconocimiento del conocimiento científico existente para la toma de decisiones, los riesgos identificados son catalogados como potenciales.

Con base en el escenario de riesgo, se reconoce la vulneración de un conjunto amplio de derechos humanos y el peligro de que ésta se profundice. Entre estos derechos vulnerados están los derechos humanos al agua, a un ambiente sano, a la salud, y derechos económicos y culturales. Se identifica, asimismo, que el escenario de riesgo ambiental que sufre el acuífero produce afectados, injusticia ambiental y deuda ecológica.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)