INTRODUCCIÓN

La economía mundial ha sufrido cambios notables desde el último decenio del siglo XX, orientándose cada vez más al mercado, lo cual provocó en muchos casos que las corrientes del capital privado superaran los fondos públicos para el desarrollo; frente a esto, el sistema de Naciones Unidas se vio en la necesidad de introducir nuevas reformas y alianzas con los diferentes actores no gubernamentales a fin de brindar soluciones sustentables a los múltiples desafíos globales (Serrano, 2003, p. 83).

Durante la Conferencia Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de 1987, surgió la preocupación en la Agenda Internacional por el “desarrollo sustentable” de las Naciones Unidas, término que se materializó en el documento “Nuestro futuro común”, emitido por encargo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU en adelante) y presidido por la Comisión Brundtland. Dicho documento proponía reformas al modelo de crecimiento económico, introduciendo mecanismos que coadyuvaran a un desarrollo sostenible, explicado como: “aquél que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias” (Durán, 2009, p. 130).

El Informe de la Comisión Brundtland, hacía notar la relevancia de la industria como un motor de crecimiento para todas las economías, así como su responsabilidad en el deterioro ambiental. El modelo industrial hasta entonces, basaba su eficiencia en el ahorro en salarios, además de imputar los pasivos ambientales a los responsables del entorno. La ONU buscó entonces un punto de conexión entre la competitividad empresarial y la creación de valor social (Arroyo, 2012, p. 6).

Aunado a esta iniciativa, el secretario de las Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dieron los primeros pasos para vincular al sector privado con la cooperación internacional y el desarrollo humano y sostenible. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro (1992) se invitó al sector privado a participar en la Agenda 21, con el objeto de que las propias ciudades crearan planes y presentaran acciones para enfrentar los retos ambientales del siglo XXI, invitando a la sociedad civil organizada y a las empresas a ser corresponsables en el impulso de los propósitos planteados en la misma. En 1994, el PNUD y el Consejo Mundial de Negocios para un Desarrollo Sostenible (WBCSD1), impulsan una alianza para promover el desarrollo sostenible, que incorpora como herramienta la Gestión de Proyectos Sostenibles (procesos de ecoeficiencia y cooperación tecnológica).

En la última década del siglo XX, el Banco Mundial y algunas agencias bilaterales de desarrollo introdujeron en el vocabulario de la cooperación el enfoque multiparticipativo (multi-stakeholder) para involucrar en las actividades de los proyectos a los grupos de interés2 directos e incluir, por tanto, al sector privado. En 1995 la agencia de desarrollo de Estados Unidos -USAID- creó la New Partnership Initiative, para promover las alianzas público-privadas para el desarrollo (APPD). Posteriormente, la GTZ (Agencia Alemana de Cooperación) creó el programa Public Private Partnertship. Por su parte, el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) transformó la antigua Corporación de Desarrollo de la Commonwealth en la sociedad público privada Capital for Development, bajo la modalidad de fondos de capital gestionados a través de empresas privadas. En 1998 se constituyó el Business Partners for Development, una alianza tripartita de 120 organizaciones lideradas por la ONGD CIVICUS, el IBLF3 y el Banco Mundial (BPD 2002). En 1999, la GTZ introdujo el programa Public Private Partnership y el DFID el Capital for Development (fondos de capital gestionados a través de empresas privadas). Pero fue en 1999, al finalizar la década de las Conferencias de Naciones Unidas, cuando Kofi Annan presentó el Pacto Mundial en el Foro Económico Mundial de Davos, con el fin de incorporar a las empresas a la lucha contra la pobreza y “expandir sus oportunidades a lo largo del mundo”. De esta manera se reconoce al sector privado lucrativo como “nuevo socio” de la cooperación internacional en la lucha contra la pobreza, otorgándole protagonismo y legitimidad, de la mano de Naciones Unidas (Domínguez, 2010, pp. 269-270).

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), además de ser uno de los marcos políticos y éticos de la Cooperación Internacional, son una brújula para que los actores de la sociedad mundial orienten sus estrategias, programas y proyectos en función de estos.

Ante este panorama, el papel de las organizaciones del sector privado en los primeros años del siglo XXI se ha replanteado. En la actualidad, se requiere de una “empresa relacional”; en el pasado, las empresas trabajaban con la idea de ser el centro del entorno y ahora se les exige mayor sensibilización respecto del grado de interdependencia y de corresponsabilidad de sus acciones con la sociedad. Es así que las empresas y las organizaciones privadas se han convertido en un sistema de relaciones (Arroyo, 2012, p. 6).

En la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible del 2002, se replanteó el tema de la RSC y se propuso fortalecer la participación de las empresas en la RSC, estableciendo normas respaldadas por el gobierno o a través de compromisos voluntarios como la adhesión al Pacto Mundial.

Asimismo, en la Cumbre de la Tierra de la ONU de Johannesburgo se planteó la necesidad de crear alianzas de cooperación y colaboración entre instituciones internacionales, gobiernos, empresas, ONG y otros representantes de la sociedad para resolver los principales problemas de la humanidad. Como se puede observar en la primera década del siglo XXI, se le otorgó un papel más importante al sector privado dentro de las políticas de cooperación al desarrollo y en particular las empresas como agentes de progreso social (Ramiro, 2012, p. 202). Para ello, las asociaciones o alianzas público-privadas se configuran como una de las herramientas principales para la consecución de los fines de desarrollo sustentable que propone la RSC.

En 2003, la ONU creó la Comisión sobre el Sector Privado y el Desarrollo y el Secretario General reconoció en el momento de su constitución que la ONU solo había explotado de forma esporádica las posibilidades que ofrecía la implicación del sector privado en el trabajo por el desarrollo. La publicación del informe titulado “El impulso del empresariado. El potencial de las empresas al servicio de los pobres”4 (PNUD, 2004) presentó ejemplos de buenas prácticas para aprovechar las capacidades del sector privado con el desarrollo y la erradicación de la pobreza.

La aparición de las alianzas público-privadas para el desarrollo en la agenda internacional se da a partir de movimientos afines tanto desde las instituciones de cooperación para el desarrollo como desde las propias empresas, que buscan espacios de concertación para trabajar en conjunto y generar efectos positivos para todos.

Como se planteó en un inicio, el objetivo de este trabajo es analizar las alianzas público-privadas para el desarrollo, que promueven la responsabilidad social corporativa desde organizaciones internacionales -en particular por el Pacto Mundial en la Organización de Naciones Unidas- y a nivel nacional -en la Red del Pacto Mundial en México-. Antes de abordar el tema que nos ocupa, debemos hacer algunas precisiones conceptuales y terminológicas, sobre la responsabilidad social empresarial.

EVOLUCIÓN CONCEPTUAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

La responsabilidad social empresarial (en adelante RSE) tiene su origen en el siglo XIX. A finales de ese siglo en Europa y Estados Unidos se generaron grandes ganancias, gracias a la Revolución Industrial. Los empresarios agrícolas realizaron donaciones de carácter humanitario y social, en apoyo a la beneficencia pública, universidades y el arte de la época. Estas acciones se denominaron como “filantropía empresarial”, la cual muchos asumen, como la antecesora de la RSC. Las primeras investigaciones al respecto señalan que los Estados, junto a la Iglesia católica, fueron promotores a finales del siglo XIX y principios del XX, de presentar al trabajador como un sujeto con derechos: derecho a un trabajo, salario y trato justo (Fuenzalida, 2008, p. 6).

En la actualidad, el tema de la RSE está presente tanto en la agenda de las organizaciones de cooperación internacional, como del sector empresarial en todo el mundo. En la última década del siglo XX y en la primera del siglo XXI, se han empezado a estudiar y analizar los alcances y limitaciones de la RSE, y desde una visión integral las relaciones del sector empresarial-mercado (con el tercer sector), sociedad civil organizada y las administraciones públicas -Estado-, donde se retoma la ética como eje transversal.

La RSE es un concepto esencialmente controversial, dinámico y multidimensional. Por naturaleza, su definición interactúa con los debates fundamentales sobre los principios de la firma, sobre las aproximaciones a la responsabilidad corporativa de forma voluntaria y sobre los límites entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Estos debates tienen implicaciones tanto prácticas como ideológicas para las investigaciones sobre RSE.

La Gran Depresión de 1929 y la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, dieron un nuevo aliento a la RSC con el fin de apoyar a los países más dañados. En la década del cincuenta del siglo XX, más que hablar del concepto de RSC o RSE, se trataba el concepto solo como “responsabilidad social”. Bowen (1953) introdujo el estudio de la responsabilidad social, en los estudios de las empresas.5 Para Bowen (1953, p. 6), la RSE “se refiere a las obligaciones de los empresarios para aplicar políticas, tomar decisiones o seguir las líneas de acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de nuestra sociedad”, por lo tanto, el empresario debe actuar para servir a la sociedad en lugar de tener como objetivo la maximización de los beneficios como único fin de la empresa.

En la década de los sesenta, Frederick (1960) señala que el uso de los beneficios económicos debe redundar en el de la sociedad. El enfoque que se da es el enfoque de la responsabilidad social, ligada a la conducta o responsabilidad del empresario y con ello a la gestión de hechos sociales que vayan más allá del interés económico. Propone que el uso de beneficios económicos de la organización debe redundar en el beneficio de la sociedad.

Tres años después, McGuire (1963, p. 144), sustenta que “la idea de responsabilidad social supone que la corporación no solamente tiene obligaciones económicas y jurídicas, sino también ciertas responsabilidades a la sociedad que van más allá de estas”.

En 1966 aparece en Estados Unidos el primer instrumento que intenta medir la responsabilidad social y ambiental de las empresas, “Balance Social”, con el objetivo de mejorar la imagen que se tenía de estas instituciones. Todos estos hechos ampliaron el debate sobre la RSC, involucrando a clientes, proveedores y la sociedad en su conjunto, fortaleciendo con esto su rol protagónico en las compañías, (Fuenzalida, 2008, p. 7). En esta década, se produjo un cambio de conciencia social y reconocimiento de la responsabilidad en general (Carroll y Shabana, 2010).

La evolución del concepto de RSE comienza a consolidarse con Davis (1967), quien afirma que la “responsabilidad social se expresa en la ley, costumbres y los acuerdos institucionales que definen las condiciones para el uso responsable del poder” (p. 7). Sin embargo, en 1973, este autor no solo argumenta en una actuación responsable por parte de la empresa sino a “la obligación de la empresa en su procedimiento de toma de decisión, los efectos de sus decisiones sobre el sistema social externo de una forma que logre beneficios sociales junto con los aumentos económicos tradicionales que la empresa busca” (Davis, 1973, p. 312). Significa entonces la oposición del autor frente a la RSE, pues las empresas no están equipadas para realizar actividades sociales y los gerentes están orientados hacia las finanzas y operaciones sin tener las habilidades para tomar decisiones de orientación social. (Carroll y Shabana, 2010).

En la década de los setenta se le da un enfoque diferente al concepto. En este marco, Friedman (1970) hace una crítica al concepto de responsabilidad social empresarial como teoría subversiva. Para él, la responsabilidad social consiste en: “Conducir los negocios de acuerdo con los deseos de ellos, que generalmente serán deseos de hacer tanto dinero como sea posible ateniéndose a las reglas básicas de la sociedad, tanto las incorporadas en la ley como las incorporadas en las costumbres éticas” (Friedman, 1970, p. 2). Friedman consideraba que las responsabilidades sociales son individuales y no empresariales, ya que la única responsabilidad de la compañía es incrementar los beneficios económicos de los accionistas. Un año después, Johnson (1971), enunció cuatro visiones del concepto: a) conocimiento del entorno, b) programas sociales rentables, c) optimizar los beneficios económico-sociales y d) generación de riqueza.

La definición de Carroll (1979, 1991, 1999) de la RSE es quizá la más citada. Define la RSE como “un concepto que comprende las expectativas económicas, legales, éticas y voluntarias o filantrópicas que la sociedad tiene de las organizaciones en un punto dado del tiempo” (Carroll; 1979, p. 500). Cada una de estas partes se encuentra interrelacionada y conforma la responsabilidad social total de las organizaciones (Raufflet, Lozano, Barrera y García, 2012). Divide, por tanto, el concepto de RSE en cuatro dimensiones, que por orden de importancia, para el autor, son las siguientes: las responsabilidades económicas, las responsabilidades legales, las responsabilidades éticas y las responsabilidades filantrópicas de las empresas (Carroll, 1979).

En esta década se estableció una diferenciación conceptual entre lo que es la obligación social6, la responsabilidad social7 y la respuesta social8.

En la década de los ochenta, también apareció una nueva visión sobre la RSE, al relacionar las necesidades de la sociedad con la empresa. Para Drucker, la “responsabilidad social es convertir un problema social en oportunidad económica y beneficio económico, en capacidad productiva, en habilidades humanas, en trabajos bien pagados y en riqueza” (Drucker, 1984, p. 10). Asimismo, Freeman (1984) propuso la teoría de los grupos de interés o stakeholders9, en la que demandó que “la capacidad de una empresa para generar una riqueza sostenible a lo largo del tiempo y, con ello, su valor a largo plazo viene determinada por sus relaciones con sus grupos de interés”.

En la última década del siglo XX, Crespo señala que el concepto de RSC “marca el punto de partida para el desarrollo de algunos conceptos empresariales propios de estos años, entre los que se encuentra la teoría de la ética de los negocios, de ciudadanía corporativa o de grupos de interés” (Crespo, F, 2010, p. 23). En esta década se dan dos grandes aportes al concepto de RSE: el primero es el de Wood (1991), con el desempeño social corporativo (DSC)10 y el de Carroll (1999), quien consolida su definición planteada en el año 1979.11

En 1997 apareció la Iniciativa de Informes Globales, y poco después la Guía para la Elaboración de Memorias de Sustentabilidad, cuyo objetivo fue desarrollar guías de aplicación global, para informar sobre el performance económico, medioambiental y social, aplicado únicamente a las corporaciones en sus inicios.

Años después, en 1999, se creó el Pacto Mundial, como respuesta a la pobreza e inequidad presentes en el mundo; se vincula a las empresas como socios estratégicos y/o aliados para que asuman su compromiso con los diez principios fundamentales (en cuatro dimensiones: derechos laborales, derechos humanos, medio anticorrupción y medio ambiente) como un instrumento de adhesión voluntaria, promovido con la convicción de que la empresa forme parte de la solución a los desafíos asociados a la globalización (Red Pacto Mundial, 2004, p. 3).

En la primera década del siglo XXI ingresan nuevas categorías en el concepto de RSE, tales como: desarrollo sostenible, ética en los negocios, negocios inclusivos, entre otras. La RSC integra diversas exigencias de la sociedad civil y los organismos internacionales como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. El discurso europeo sobre RSE se centró más en la integración de la RSE dentro de la dirección estratégica de la empresa, tal y como se señaló en la definición de la Unión Europea (2001) de RSE. En los “Libros Verdes”12 de 2001 se estipula que se busca fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas13; y en 2006: “Poner en práctica la asociación para el crecimiento y el empleo: Hacer de Europa un polo de excelencia para la responsabilidad social de las empresas” (COM, 2006, p. 136). La Comisión de la UE, define la responsabilidad social como:

[…] un concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio. Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo “más” en el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores. La experiencia adquirida con la inversión en tecnologías y prácticas comerciales respetuosas del medio ambiente sugiere que ir más allá del cumplimiento de la legislación puede aumentar la competitividad de las empresas (2001).

A finales de 2010, se lanzó a nivel mundial la “Norma ISO 26000 Responsabilidad Social”, única en su tipo porque constituye una norma que integra, unifica y da coherencia a un marco conceptual sobre responsabilidad social.14 Esta norma, en resumen, contiene recomendaciones, no requisitos u obligaciones, razón por la cual no es certificable, pero brinda una guía práctica sobre cómo integrar e implantar la RS en una organización con un enfoque de stakeholders.15 Se entiende que la norma requiere ser aplicada con un enfoque de gradualidad y además, un aspecto interesante de la ISO 26000, es que eliminó a la filantropía como una forma de responsabilidad social.16 La ISO 26000, menciona que la responsabilidad social es:

Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medioambiente, a través de un comportamiento transparente y ético que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento; y esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones, entendidas como las actividades de dicha organización en su esfera de influencia” (Norma ISO 26000, 2010).

Esta definición es interesante, porque incluye diferentes aspectos de la RS que la hacen de gran alcance e integral. Para comenzar, habla de un compromiso transparente y ético, menciona también que contribuye al desarrollo sostenible, toma en cuenta a las partes interesadas, deja de lado la voluntariedad del tema y además, estas acciones deben verse reflejadas en toda la actividad empresarial, tanto interna como externamente.

Las organizaciones del tercer sector y la responsabilidad social corporativa

Hay que señalar que las organizaciones del tercer sector (o de la sociedad civil organizada) han sufrido importantes cambios en las últimas décadas. Uno de los más importantes ha sido su reconocimiento como uno de los actores sociales relevantes, capaz de incidir políticamente y de provocar cambios sociales. En la primera década del siglo XXI, las organizaciones del tercer sector y en particular las organizaciones no gubernamentales (ONG) se han convertido en un actor clave como interlocutores empresariales en la trasmisión de la filosofía de la responsabilidad social corporativa.

La sociedad actual es compleja y, parte de esta complejidad, se muestra en la diversidad de organizaciones que conviven y actúan en la misma: administraciones públicas, empresas, universidades, organizaciones no gubernamentales, entre otras. Para fines de este apartado, nos enfocaremos en las organizaciones del tercer sector -de la sociedad civil organizada conocidas como organizaciones no gubernamentales-, asociaciones civiles, asociaciones de empresarios, cámaras de comercio, fundaciones, entre otras. Estas organizaciones se posicionan en un ámbito intermedio entre el sector público y el sector privado (véase tabla 1). Existen tres grandes sectores en las sociedades industrializadas en la economía de mercado: sector público, sector privado mercantil y el sector privado no lucrativo o tercer sector (Serrano, E, 1999, p. 93). (Véase tabla 2).

TABLA 1 TIPOS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES SEGÚN SU COMPOSICIÓN

| Organizaciones públicas (gubernamentales) | Organizaciones privadas (no gubernamentales) | Organizaciones híbridas o mixtas |

| Organizaciones internacionales Gubernamentales (OIG) | Organizaciones no gubernamentales nacionales (ONNG) Organizaciones internacionales no gubernamentales (OIG) OING de carácter industrial comercial o económico en general, fines lucrativos (ICINGO) Empresas multinacionales (EM) |

ONG cuasi gubernamentales (QUANGOS/OCNG) ONG organizadas o controladas por el gobierno (GONGOS) |

Fuente: elaboración propia (Serrano, 2001, p. 61)

TABLA 2 TIPOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES SEGÚN SU COMPOSICIÓN Y FINES QUE PERSIGUEN

| Sector | Fines lucrativos (mercado) | Sin fines lucrativos (no mercado) |

| Público | ||

| Privado | ||

| Tercer sector |

Fuente: elaboración propia (Serrano, 2000, p. 295)

El tercer sector está constituido por organizaciones formales, independientes, no lucrativas, autónomas y voluntarias. Es el conjunto de las actividades productoras de bienes y servicios sin fines de lucro. Las ONG son agentes colectivos que intervienen en el proceso de transformación social promoviendo cambios u oponiéndose a ellos; son organizaciones netamente estructuradas e identificables. En términos generales, son toda organización voluntaria de ciudadanos sin fines de lucro para realizar una acción nacional o internacional, con personalidad jurídica. La forma en que se configuran las organizaciones no gubernamentales en cada país expresa el modelo social dominante (Serrano, 1999, p. 100).17 Entre las formas jurídicas que adoptan las ONG pueden encontrarse asociaciones, federaciones o fundaciones (empresarial o de la propia OSC). Cabe destacar que la mayoría de las ONG son de carácter nacional, regional e incluso local, lo que las hace internacionales es la labor mundial que realizan.

Las principales actividades que estas organizaciones suelen promover en pro del desarrollo y la cooperación son:

Concientizar y sensibilizar: cambiando la opinión pública o informando sobre un tema en concreto.

Vigilar y observar: evaluar el progreso de compromisos políticos, así como el diseño de políticas en relación a los avances de la cooperación y sus programas.

Promover redes: coordinar trabajo con otras organizaciones sociales que trabajan en la misma temática. (Casado, 2007, p. 27).

El enfoque de la RSC de la gestión empresarial supone un nuevo modelo de gobiernos de las externalidades empresariales en lo económico, social y medioambiental. Las acciones de las organizaciones -públicas y/o privadas- tienen un impacto tanto en la sociedad, como en el entorno. Partiendo de esta constatación, el reto es transformar los procesos concretos y cotidianos para que esos impactos puedan ser modelados.

Alianzas público-privadas: ¿de qué estamos hablando?

Antes de continuar conviene hacer una aclaración terminológica. Hay que señalar que las alianzas público-privadas (APP) son un instrumento que en sí mismo solo indica una unión, un trabajo conjunto entre actores de sectores distintos público-privados. Las alianzas público-privadas para el desarrollo (APPD), dentro de las cuales incluiremos las alianzas para promover la responsabilidad social corporativa en las empresas, aunque las abordemos de forma escueta, se definirían como las anteriores, pero tienen la particularidad de que persiguen el objetivo exclusivo de contribuir al desarrollo humano. A pesar de su relevancia, el concepto de APP sigue siendo erróneo y no existe como tal una definición única aceptada, quizás por la misma complejidad del término. En este sentido, Serrano señala “que no se ha llegado a una definición válida para todas las alianzas, porque no se ha definido el término asociado” (Serrano, 2003, p. 90). Kernaghan (1993) define las alianzas público-privadas como “el concepto amplio de lo que implica la relación de compartir el poder, el trabajo, el apoyo y/o la información para el logro de objetivos y beneficios comunes”. Por otro lado, Armstrong y Lenihan (1999) afirman que “una APP incluye acuerdos contractuales, alianzas y actividades de colaboración para utilizar el desarrollo de políticas, el apoyo de programas y la provisión de servicios públicos entre diferentes actores”. Por último, Serrano (2003) define las alianzas público-privadas como “las iniciativas conjuntas del sector público con el privado, el sector con fines de lucro y el sector sin fines de lucro, también entendidos como sectores gubernamental, empresarial y cívico” (p. 90).

La Fundación de Naciones Unidas define las APP como “la creación de agendas comunes a través de la combinación de recursos, riesgos y beneficios”. Es una cooperación construida desde las fortalezas y competencias de cada aliado, promoviendo optimizar la asignación de recursos para lograr resultados mutuamente beneficiosos de forma sostenible (Fundación Naciones Unidas, 2003). Por ello, las APP pueden establecerse entre compañías privadas, entre organizaciones de investigación del sector público, o entre organizaciones público-privadas (alianzas público-privadas) que pretenden involucrar al sector privado con instituciones públicas para conseguir objetivos comunes. En este sentido, su razón de ser radica en los objetivos que persigan.

No existen fórmulas exitosas para el funcionamiento de las APP en cada país donde se desarrollan, estas dependen del contexto particular de cada Estado, para que se lleve a cabo de manera eficaz este tipo de alianza.

ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL DESARROLLO

A lo largo de la historia económica mundial encontramos casos de éxito en la combinación público-privada. Las alianzas público-privadas para el desarrollo se han vuelto una estrategia de intervención que permite sumar esfuerzos de gobierno, empresas y de las OSC, en la consecución de metas que propician mejorar la vida de las personas (CIDEAL, 2014, p. 5). Dentro de las APP encontramos un tipo de alianzas nombradas “para el desarrollo”, cuyo objetivo es generar un impacto positivo en el desarrollo y mejorar el acceso a bienes y servicios básicos que afectan la vida digna de las personas (CIDEAL, 2014, p. 12). La razón por la cual se les denomina alianzas para el desarrollo, es porque dentro de la denominación de alianzas público-privadas, al hablar de público-privado, queda limitado el término al no incluir a las organizaciones anteriormente descritas. Se explican entonces como estrategias de colaboración de las Administraciones Públicas (AP) y las empresas del SP y actores de la sociedad civil representados en la figura de las ONG, mientras que las APPD establecen una relación estratégica entre la AP y las empresas (que integran la RSC en sus operaciones internacionales) en que ambas partes acuerdan voluntariamente compartir objetivos de desarrollo, riesgo y beneficios.

Domínguez señala acertadamente que:

[L]as APPD deben distinguirse de la participación del sector privado en la cooperación o participación del sector privado (PSP, donde lo que se enfatiza es el fin de la empresa) y de las meras Alianzas Público-Privadas (APP, donde lo que enfatiza es la colaboración entre el sector público-privado) en la medida que aportan una cultura estratégica a la cooperación internacional para el desarrollo, en la que se enfatiza precisamente el desarrollo (Domínguez, 2010, p. 278).

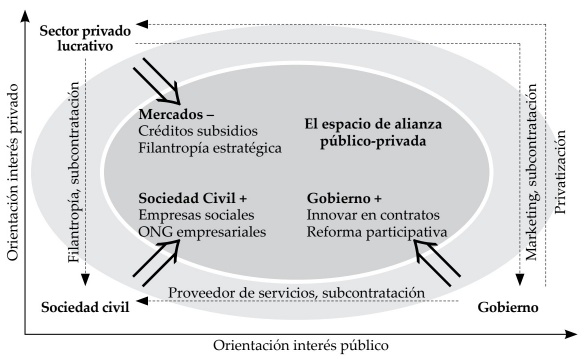

La participación del SP y las APP se refieren a relaciones de subcontratación u otro tipo de acuerdos (contratos de servicios o de gestión) entre la AP y la empresa, mientras que las APPD incluyen un compromiso estratégico de la empresa con los objetivos genuinos de la cooperación (Mataix et al., 2008). Las APPD buscan soluciones innovadoras que suelen ser únicas en relación a su contexto y a los miembros que participan, por tanto no son fácilmente replicables y generan valor a través de la optimización y eficiencia que no podrán ser logrados por las actuaciones individuales de los miembros (véase figura 1).

Al margen de las diferencias, existen varios puntos en común entre las alianzas promovidas hasta el momento y suelen depender del tipo de organización que las lidera y promueve, ya sea un organismo internacional, una institución pública, una empresa o consorcio de empresas y/o una organización social. Las grandes empresas, agrupadas en organizaciones, son activas promotoras de la RSC global y estratégica o RSC para el desarrollo.

Cabe destacar que además de la clasificación en la que entra el Pacto Mundial en las APPD, existen otras en las que también está involucrada por la naturaleza de su constitución, y son:

Alianzas promovidas a través de organismos internacionales: aquellas en las que los organismos internacionales trabajan por medio de los diferentes agentes de la sociedad para lograr mayor efectividad en la implementación de su mandato, creando estructuras con el fin de generar alianzas e integrar a otros grupos en su toma de decisiones y en el desarrollo de sus proyectos (Casado, 2007, p. 36).

Alianzas promovidas por el tercer sector: como se verá en los siguientes apartados, estas son parte de este tipo de iniciativa las alianzas de la sociedad civil organizada, con objeto de formalizar su participación activa en foros con otros agentes sociales, así como la creación de grupos sociales que promueven alianzas multisectoriales.

Algunas de las principales asociaciones de empresas que trabajan para la promoción de alianzas son las siguientes:

Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible: World Business Council on Sustainable Development (WBCSD por sus siglas en inglés) es una asociación global de unas 200 empresas que se ocupa exclusivamente de los negocios y el desarrollo sostenible. El WBCSD trabaja con la ONU a través de sus agencias especializadas tales como el PNUD y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El WBCSD, proporciona una plataforma para que las empresas puedan explorar el desarrollo sostenible, compartir conocimiento, experiencias y mejores prácticas, y defender posiciones empresariales sobre estas cuestiones en una variedad de foros, en colaboración con gobiernos, ONG y OIG. Sus miembros provienen de más de 30 países y de 20 sectores industriales. Hay que señalar que el WBCSD ha nominado expertos para participar en los Grupos de Trabajo de la ISO 26000 en Responsabilidad Social y firmó el PM de Naciones Unidas en 2003.18

El Foro Económico Mundial19: Es una organización comprometida a mejorar el estado del mundo involucrando a líderes mundiales a través de alianzas para mejorar la agenda global, regional e industrial.

A nivel nacional un ejemplo de este tipo de alianzas en pro de las iniciativas del Pacto Mundial y los compromisos de RSC en México, son el Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI en adelante), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Coordinador Empresarial, la Alianza por la Responsabilidad Social en México (ALIARSE) y el Instituto de Desarrollo Empresarial para la Responsabilidad Social Empresarial (IDEARSE). Todas estas organizaciones y alianzas participan activamente en el Comité Nacional del Pacto Mundial, encargado de su promoción y seguimiento de los compromisos en México.

Alianza público-privada internacional que promueve Responsabilidad Social Corporativa: el Pacto Mundial de las Naciones Unidas

En la actualidad, ningún actor de la Sociedad Internacional cuenta con las capacidades para abordar de forma efectiva los problemas en un mundo globalizado; es por esto que las alianzas son el modo más eficaz de apoyo para el logro de metas comunes (Serrano, 2003, p. 88). El Pacto Mundial o Global Compact es una iniciativa internacional voluntaria en RSC -entre el empresariado mundial y Naciones Unidas- la más importante de los últimos años, que necesita dichas alianzas para el cumplimiento de sus objetivos. El PM no contiene una definición de responsabilidad social de la empresa, pero elabora unos principios que se asemejan a las ideas sugeridas por la perspectiva de la RSC. Promueve “Diez principios” relacionados con cuatro líneas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción (Véase tabla 3). Esta propuesta implica una adhesión voluntaria que compromete a la entidad a ponerlos en práctica en su operación diaria. Los diez principios que abarca el PM corresponden al ámbito de los derechos humanos (Principio 1 y 2), al ámbito laboral (Principio 3, 4, 5, 6), ámbito medioambiental (Principio 7, 8 y 9) y corrupción (Principio 10). El décimo principio se agregó en 2004 y, además, apoyan a los objetivos de la ONU incluyendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Para Serrano:

El PM funciona como una red en cuyo núcleo están la Oficina del Pacto Mundial, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones unidas para el desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En 2003 la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial se integró al grupo básico de organismos participantes en el PM y se encarga de las pequeñas y medianas empresas (Serrano, 2003, p. 105).

TABLA 3 LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL

|

I. Derechos Humanos. Su origen está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Principio 1: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. Principio 2: No ser cómplices del abuso a los derechos humanos. II. Estándares laborales. Se basan en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Principio 3: Apoyar los principios de la libertad de asociación (creación de sindicatos) y el derecho a la negociación colectiva. Principio 4: Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio. Principio 5: Abolir cualquier forma de trabajo infantil. Principio 6: Eliminar la discriminación en materia empleo y ocupación. III. Medio ambiente. Establecidos conforme a la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo elaborada en 1992. Principio 7: Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medio ambientales. Principio 8: Promover mayor responsabilidad medioambiental. Principio 9: Alentar el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas del medio ambiente. IV. Anticorrupción. Se encuentra fundamentado en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Principio 10: Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno. |

Fuente: elaboración propia, con base en Global Compact, 2015.

En el PM participan todos los agentes sociales pertinentes: los gobiernos, que definieron los principios en que se basa la iniciativa, las empresas, cuyas acciones pretenden influenciar, los trabajadores, las organizaciones de la sociedad civil y las Naciones Unidas (Serrano, 2003, p. 105). A partir de la firma del PM, los diferentes OIG y las OSC han hecho eco de esta iniciativa que supone la aceptación de responsabilidades sociales por parte de las corporaciones empresariales.

En este sentido, el PM es una de las propuestas más ambiciosas de APPD, al involucrar al sector privado en alianzas de esta naturaleza, por el espacio de diálogo que se ha creado entre los diferentes sectores a través de éste. Su relevancia radica en el hecho de que por primera vez se logró que líderes empresariales, representantes de OSC, representantes gubernamentales y técnicos de OIG compartieran una agenda común donde se discuten regularmente los principales retos del desarrollo y se busca la cooperación en conjunto para su solución (Casado, 2007, p. 8). El PM promueve que las empresas, que en muchos casos únicamente cumplen con las normas señaladas por las distintas instancias gubernamentales para evitar sanciones, den un paso más allá del respeto de la ley, actuando de acuerdo con los principios en los que la RSC y el PM se basan. Agrupa empresas, asociaciones internacionales de trabajadores y ONG con los organismos de la ONU y sus distintas instancias, con el propósito de establecer en conjunto un mercado mundial más equitativo y con cabida para todos, como se refirió Kofi Annan en su discurso de creación: “la adopción de valores y principios compartidos que den un rostro humano al mercado mundial” (García, 2004, p. 114).

Hay que señalar que el PM de las Naciones Unidas entra en la categoría de Global Action Networks, es decir, alianzas en red multiactor y multinivel que se ocupan de problemas globales (Waddell, 2011, p. 3). Todos ellos promueven los objetivos y principios del PM en torno a cuatro componentes o instrumentos principales, que marcan el estilo de trabajo y las actividades que desarrollan las entidades adheridas al Pacto los cuales son:

Desarrollo de iniciativas conjuntas para la promoción de buenas prácticas empresariales.

Creación de foros de diálogo y redes de colaboración entre el mercado y la sociedad en las materias objeto del Pacto.

Promoción de un foro activo de educación y aprendizaje para promulgar estos valores entre la comunidad educativa, así como estudios de caso e iniciativas piloto de implementación de los Principios Generales.

Creación de redes y plataformas locales y nacionales que permitan el aprendizaje mutuo entre empresas (United Nations Global Compact, 2008). El programa no establece un cuerpo normativo internacional, sino que es un programa voluntario, de carácter no vinculante, sin que implique ninguna obligación jurídica al respecto. Se trata de estándares de cumplimiento voluntario que pertenecen a la categoría de regulaciones internacionales (códigos intergubernamentales) que promueven de manera indicativa ciertos comportamientos; pero no tienen sanción (administrativa o civil o penal) por incumplimiento. A pesar de ello, sí define lineamientos para aquellas organizaciones que desean integrarse a la red que se ha construido en todo el mundo en torno a esta iniciativa.

La red del Pacto Mundial en México

La red que conforma el Pacto Mundial20 lo expone como una plataforma para el desarrollo, la implementación y la apertura a las políticas de responsabilidad social corporativa y sus prácticas. La iniciativa del PM tiene como meta dos objetivos fundamentales:

Incorporar los diez principios en las actividades que la empresa realiza, tanto en el país de origen, como en sus operaciones alrededor del mundo.

Llevar a cabo acciones que apoyen los objetivos de desarrollo de la ONU, como los Objetivos de Desarrollo Sustentable post-2015 y las metas de las empresas en cuanto a su RSC.

Es así que el PM ofrece oportunidades de aprendizaje y participación a través de mecanismos diversos, tales como diálogos sobre políticas, entrenamiento en temas puntuales, participación en redes locales y alianzas para proyectos con el fin de alinear políticas y prácticas corporativas a los objetivos éticos consensuados e internacionalmente aplicable (García, 2004, p. 116). Hay que señalar que aunque a nivel mundial el PM entró en vigor en el año 2000, en el caso de México, la Red del Pacto Mundial en México se lanzó el 9 de junio del 2005 en un evento coordinado por el PNUD, la COPARMEX, El CCE, la CONCAMIN, el CEMEFI, la Aliarse, y el Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica AC (COMPITE), contando con el respaldo del entonces presidente de México, Vicente Fox Quezada. Se presentó una “plataforma de servicios” que ofrecía al empresariado mexicano herramientas, capacitación y acceso a la red internacional más grande de conocimiento y buenas prácticas de RSE.

En la actualidad, la Red del Pacto Mundial en México cuenta con 639 organizaciones adheridas al Pacto Mundial, de las cuales 65 % son empresas (40 % de ellas son PYMES y 20 % grandes empresas) y el porcentaje restante son ONG, universidades y gobiernos estatales y delegacionales21.

En el año 2011 se relanzó la Red con el fin de promocionar las acciones de RSC sobre todo de las numerosas empresas trasnacionales existentes en México. El modelo de gobierno de la Red está conformado por tres cuerpos: Participantes de la Red, Comité Ejecutivo y Oficina del Pacto Mundial México. En la actualidad, el financiamiento de las operaciones de la Red se da a través de las organizaciones que conforman el Comité Ejecutivo del Pacto Mundial22. En consecución con los fines del PM, en 2005 la Comisión sobre el Sector Privado y el Desarrollo de la ONU presentó el informe “El impulso del empresariado” cuyo objeto central es brindar recomendaciones sobre la forma en que gobiernos, instituciones públicas que trabajan para el desarrollo, sector privado y las organizaciones de la sociedad civil pueden cambiar sus estrategias con el fin de mejorar la capacidad del sector privado en pro de la sustentabilidad (Soplop et al., 2009, pp. 6-10).

ACCIONES PARA PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL-CORPORATIVA EN MÉXICO

El papel del Estado en las tareas de promoción de la RSE se ha dado en los últimos tiempos. En un inicio fueron las mismas empresas quienes se preocuparon de tener un papel socialmente responsable con la comunidad, muchas veces para adquirir una buena imagen corporativa, que les concedía posicionamiento en el mercado. Retomando el informe de Naciones Unidas: “El impulso del empresariado”23, se describirán las propuestas para cada tipo de sector involucrado en APPD.

Acciones del gobierno

El sector público es responsable de garantizar el acceso a servicios y bienes públicos, así como de promover un entorno próspero que fortalezca los beneficios de la globalización y el desarrollo, sobre todo en las áreas más desfavorecidas donde no suele llegar (Casado, 2007, p. 17). Para esto es necesaria la participación activa del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, de lo contrario no será viable lograr los objetivos de desarrollo de APP como el Pacto Mundial, ni garantizar una vida digna para todos. El sector público debería trabajar entonces como un catalizador y facilitador de iniciativas y alianzas para el desarrollo, y no como inversor directo de iniciativas empresariales. Los gobiernos crean las reglas e incentivos para la RSC, y deben promover conductores de RSC a través de políticas públicas que busquen:

Reducir al mínimo las externalidades negativas en medio ambiente y sociedad, asociadas con la actividad.

Integrar al sector privado local en mercados y cadenas de valor global.

Explorar nuevas formas de gobernanza mediante la introducción de asociaciones público-privadas diseñadas para alcanzar metas comunes en el plano nacional o internacional.

Además, los gobiernos deberían: hacer cumplir la presentación de informes y divulgación de información del impacto de las corporaciones tanto social como ambiental. Apoyar e influir en diversas organizaciones internacionales como instrumentos de RSC, en favor de iniciativas como el Pacto Mundial, las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, y el proyecto de las Normas ISO sobre responsabilidad social (ISO 26000).

México, en los últimos 15 años ha tenido importantes avances en el tema de RSC y la promoción de prácticas empresariales social y ambientalmente sostenibles. Un ejemplo de ello, es la implementación de la norma SA 8000 en México basada en la ISO 26000; otro ejemplo es la participación Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C.24 en la elaboración y aprobación de la Norma Mexicana de Responsabilidad Social e Integridad.25 Esta norma pretende ayudar a las organizaciones a contribuir al desarrollo sostenible. Dicha norma contenía las directrices para la instrumentación de un sistema de gestión en responsabilidad social y fue lanzada de manera oficial en mayo de 2005.26 Esta norma es una herramienta de gestión para las organizaciones que además de satisfacer necesidades promuevan el desarrollo humano, siendo de carácter voluntario y, por lo tanto, poco conocida a pesar de estar considerada por el comité espejo internacional en la elaboración del ISO 2600027.

En el 2004, la Secretaría de Economía de México creó el Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con un presupuesto de más de tres millones de pesos y la meta de promover el desarrollo económico con base en la competitividad, la productividad y la sostenibilidad. Como parte de la iniciativa, el gobierno colabora con COMPITE, una organización mexicana sin fines de lucro, y brinda servicios subsidiados de consultoría en RSC. Las PYMES pueden solicitar estos servicios y el gobierno cubrirá hasta un 70 % de los costos. Desde que comenzó a cooperar con el gobierno, COMPITE ha visto un drástico aumento en la demanda de servicios de consultoría en responsabilidad social corporativa y la organización confía en que las PYMES de México que antes no estaban conscientes de los conceptos de responsabilidad social corporativa puedan ahora implementar ciertas prácticas sostenibles y responsables.

Acciones de las empresas

Muchas empresas han comprendido su responsabilidad moral frente a los problemas globales y se vuelven cada vez más conscientes de la relación entre su capacidad para resolverlos y la continuidad de su organización. Las organizaciones han ido incluyendo en su discurso los conceptos de las políticas de los organismos internacionales (ODM, respeto a los derechos humanos, sostenibilidad medioambiental), asumiendo que el objetivo de la empresa debe ser redefinido como la creación del valor compartido, no solo el logro de beneficios; en este afán, se busca combinar los objetivos empresariales con los que defienden las instituciones que trabajan por el desarrollo humano (Ramiro, 2012, p. 202).

Las empresas deben asumir que su papel va más allá de la capacidad de generar más empleo, aumentar el ingreso de la población y la productividad, es por esto que el informe señala que son parte intrínseca de los retos que afectan a la sociedad, así como la sociedad está ligada a su vez al futuro del entorno empresarial. Para ello, se deben de retomar los principios de la RSC y, desde la toma de decisiones de las empresas, cuestionarse las acciones a emprender para llevar un comportamiento socialmente responsable en todas las esferas: al interior a través de buenas prácticas laborales, cuidado del medio ambiente en los procesos productivos, al exterior, apoyo a la comunidad, retribución por los daños causados, entre otras. El reto principal de las empresas en la promoción de AAPD, debe ser el de proveer a la sociedad con productos y servicios que tengan un impacto positivo en sus vidas, y a su vez sean respetuosos, sostenibles y económicamente lucrativos (Casado, 2007, p. 58). Aunque las alianzas no son la panacea, deben ser vistas como redes que persiguen objetivos globales. Para potenciar alianzas para el desarrollo, las organizaciones de la sociedad civil, en especial las ONG, deben seguir ejerciendo su función como observadores críticos del plan de desarrollo y como promotores y facilitadores de enfoques innovadores para cumplir planes como los estipulados en los ODM y en nuestro caso en particular, en pro de los principios del Pacto Mundial en consonancia con la RSC.

La primera reunión latinoamericana sobre RSE se hizo a finales de 1998, fue auspiciada por la Fundación del Empresario Chihuahuense, bajo el lema “Compartamos ideas”. En ella se reunieron miembros de empresas, gobierno y sociedad civil de Estados Unidos, Gran Bretaña, Colombia, Perú, El Salvador y México, para solucionar problemas e impulsar el desarrollo social.

En 2002, la Universidad Iberoamericana creó el Centro de Ética para los Negocios, en la ciudad de Tijuana, con la intención de promover la RSE mediante el diálogo entre empresarios, administradores profesionales, académicos y tomadores de decisiones. Por otro lado, el Grupo Editorial ACCSEFM SA de CV, publica desde 2003 la Revista Ganar-Ganar, que se autodefine como especializada en RSC.28

Acción Social Empresarial está adherida al Pacto Mundial de la ONU desde el 2005 y es Organizational Stakeholeder del Global Reporting Initiative (GRI), lo que le permite elaborar y verificar de manera independiente los Informes de Sustentabilidad de las empresas mexicanas.

ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR PROMOTORAS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

En México, aunque el tema de la RSC se conoce y se practica desde hace años, las investigaciones empíricas son muy recientes y escasas (Pérez, 2009, p. 202). Según Verduzco (2003), la RSC en México inició con la tradición de ayuda en la época prehispánica en el calpulli (de los aztecas, donde existía un protector por calpulli), el cual era responsable del bienestar de las personas que vivían en ese lugar (citado en Pérez, 2009, p. 204). Durante la Conquista y la Colonia -en el periodo de 1510-1800-, la Iglesia católica jugó un papel clave en el desarrollo de la cultura filantrópica como protectora de los indígenas. En el periodo de Independencia (1810), algunas instituciones formadas por católicos tomaron la responsabilidad de atender la salud, la educación y otros grupos necesitados. De 1876 a 1910, durante el gobierno de Porfirio Díaz, se dio un fuerte impulso a la beneficencia con la creación de la Junta de Asistencia Privada (que todavía existe) alrededor de 1940; así, las grandes compañías de Monterrey mostraron su preocupación por brindar a los trabajadores vivienda, asistencia médica y educación (Pérez, 2009, p. 204).

En México se da un modelo “paternalista” enfocado en la asistencia, que es implementado solo por las empresas más grandes, frecuentemente en alianzas con el Estado. En México, los empresarios fundaron distintas organizaciones con fines sociales, fruto de una “profunda raíz cristiana”; en la década de los sesenta del siglo XX se creó la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM), -provenía de la Unión de Empresarios Católicos, fundada en 1957- que participó en la negociación de la ISO 26000 de RS como parte de las organizaciones de la sociedad civil mexicana.

Por otra parte, el sentido de responsabilidad social de los empresarios mexicanos toma forma de actividades filantrópicas (Cardozo, 2002). En 1963 se fundó la Fundación Mexicana para el Desarrollo Social (FMDR), creada por empresarios católicos que buscaban una solución al problema del campo mediante estrategias de promoción social que no fueran paternalistas ni asistenciales. En agosto de 1976, a iniciativa del sector empresarial, se funda el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo que agrupó cámaras de comercio, de la industria, etcétera, y que buscó “proporcionar directrices a las empresas para que asuman la responsabilidad social” (Agüero, 2002). Más tarde, en 1988, los empresarios mexicanos comenzaron a fundar agrupaciones con fines sociales, entre las cuales destaca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en ese mismo año se creó el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), a partir de la iniciativa privada, -fundado en diciembre de 1988-. En la actualidad, el CEMEFI es una de las pocas ONG mexicana que impulsa la cultura de la filantropía y los principios de la RSC. Es una asociación civil reconocida tanto nacional como internacionalmente y es pionera en la introducción del concepto de RSC en México, y en la promoción y apoyo a las empresas con la implementación del premio “ESR: empresa socialmente responsable”. También impulsa el modelo de “Filantropía estratégica” (Sánchez, 2000).

Los pequeños logros en materia de RSE responden a la incursión de México en el mercado global. Para poder permanecer en el mercado ya no solo nacional, sino internacional, las organizaciones se han visto obligadas a incorporar programas como el Pacto Mundial convocado por la ONU y cuya difusión en México corre a cargo de las propias empresas a través de la COPARMEX (Gudiño y Sánchez, 2005).

En México, las organizaciones del tercer sector que trabajan en la promoción de la RSE, están constituidas como asociaciones civiles y/o fundaciones. Existen dos tipos de asociaciones civiles, las de base empresarial, y/o las de base social. Estos dos tipos de organizaciones no persiguen los mismos fines, y adoptan estructuras e iniciativas diferentes, pero tienen un “dominio de agencia” común: la responsabilidad social empresarial.

Como se ha mencionado a lo largo de estas páginas, existen en México varios tipos de organizaciones del tercer sector -asociaciones civiles, ONG, fundaciones- cuya labor está encaminada a promover acciones y apoyar programas de RSC en paralelo con el Pacto Mundial en México, haciendo énfasis en el tipo APP o APPD, y líneas de acción (sean de ámbito nacional, regional y/o internacional). Las líneas de acción que siguen, van desde el asesoramiento y divulgación, formación, evaluación hasta procesos de estandarización e investigación (véase tabla 4).

TABLA 4 ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS Y DEL TERCER SECTOR EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

| Nombre de la Alianza/Promotor | Instituciones que conforman la Alianza | Año de creación | Objetivo de la Alianza | Tipo de Alianza | Líneas de acción | Alcance |

| Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial en México (ALIARSE) | Integrada por las principales cámaras empresariales de México 29 | 2001 | Lograr que la empresa sea y se perciba como creadora de valor y generadora de bienestar promoviendo el bien común, por medio del ejercicio de su Responsabilidad Social. | Alianza Privada y con Tercer Sector | Capacitación Divulgación Premios y reconocimientos | Nacional |

| Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI) | Conformado por empresas, ONG y Gobierno 30 | 1998 | Promover y articular la participación filantrópica, comprometida y socialmente responsable de los ciudadanos, sus organizaciones sociales y empresas para alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria y próspera. | Alianza Público-Privada para el desarrollo | Capacitación Premios y reconocimientos | Nacional |

| Centro IDEARSE para la Responsabilidad y Sustentabilidad de la Empresa | Facultad de Economía y Negocios e Instituto de Desarrollo Empresarial (IDEA) de la Universidad Anáhuac de México | 2009. Se adhiere al Pacto Mundial en 2010 | Sistematizar las mejores prácticas existentes en materia de RSC. | Alianza Privada/y de Tercer Sector | Asesoramiento

Capacitación Estandarización Investigación |

Nacional |

| COMPITE Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A.C. | 1997 | Promueve la Productividad, la Innovación Tecnológica, los Procesos de Calidad y la Responsabilidad Social en las empresas para elevar sus estándares de competitividad. | Alianza Privada/y de Tercer Sector | Ofrece el servicio para la implementación de un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social basado en las normas MX-SAST-004-IMNC-2004; SA8000; ISO-26000; Proyecto de Norma Internacional sobre Responsabilidad Social; ISO 14000; Sistemas de Gestión Ambiental | Nacional | |

| Red Pacto Mundial México | Participantes de la Red, Comité Ejecutivo y Oficina del Pacto Mundial México | 2005 | Promocionar las acciones de RSC sobre todo de las numerosas empresas trasnacionales existentes en México. | Alianza Público-Privada para el desarrollo | Articulación

Capacitación Divulgación Estandarización Financiamiento Investigación |

Internacional |

| Programa de Responsabilidad Social y Sustentabilidad del ITESM 31 | ITESM

Sociedad Civil Universidad Anáhuac |

Difundir contenidos de valor en responsabilidad social y sustentabilidad para formar, informar, sensibilizar, convocar y movilizar positivamente a la sociedad, como individuo o grupo. | ||||

| Unión Social de Empresarios de México (USEM) | Asociación conformada por empresarios y dirigentes de empresa | 1957 | Formación social, humana y empresarial de mujeres y hombres de negocios para lograr empresas altamente productivas y plenamente humanas en beneficio de México. | Alianza Privada/y de Tercer Sector | Divulgación | Nacional |

| Alianza para acreditación de indicadores de Transparencia e institucionalidad (IIT) | Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI), MAJJOCA (Movimiento activo de Jóvenes comprometidos por la calidad) y Gobierno del Estado de Puebla | Junio 2012 | Apoyar a Organizaciones de la Sociedad Civil en la acreditación (IIT), la cual refleja el nivel de desarrollo institucional de la organización. | Alianza Público-Privada para el desarrollo | Capacitación Acreditación | Nacional |

| Taller de Alianzas Intersectoriales | Foro de Líderes Empresariales del Príncipe de Gales, CEMEFI, Fundación Roberto Ruiz Obregón, A.C. y CANACO, CANIRAC, CANACINTRA, COPARMEX, CIRT, Club de industriales de Querétaro | 2009 | Analizar factores que permitan asumir una asociación eficiente, cuáles son los límites que envuelven las alianzas intersectoriales, como lograr su efectividad. | Alianza del Tercer sector | Capacitación Asesoramiento Divulgación | Internacional |

| Red Puentes México | ENLACE Comunicación y Capacitación, Frente Auténtico del Trabajo (FAT), Comercio Justo México (CJM), El Poder del Consumidor (EPC), Fundación Comunitaria Querétaro | 2002 | Defensa de los derechos humanos, la promoción de la justicia social y el desarrollo sustentable. Abordar las distintas materias de la Responsabilidad Social desde una diversidad de ángulos, experiencias y perspectivas. | Alianza del Tercer Sector | Articulación

Divulgación Investigación Premios y Reconocimientos |

Nacional |

| Alianza de RSE | CEMEFI, Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C y Gobierno del Estado de Chihuahua | Junio 2015 | Impulsar la cultura socialmente responsable entre las empresas de Chihuahua y crear una sinergia entre éstas mismas, crear un equilibrio entre el desarrollo económico, social y ambiental. | Alianza Público-Privada para el desarrollo | Asesoramiento

Divulgación Articulación |

Nacional |

| Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES) | World Business Council for Sustainable Development, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Consejo Coordinador Empresarial (CCE) | 1994 | Promover en el sector empresarial, el gobierno y la sociedad, los principios del desarrollo sustentable, a través de estudios y posicionamientos de política pública, iniciativas y proyectos de los socios. | Alianza Público-Privada para el desarrollo | Articulación

Asesoramiento Capacitación Divulgación Estandarización Investigación |

Internacional |

Fuente: elaboración propia con base a las páginas de las Alianzas y al Mapeo de promotores de RSE en América Latina, Korin (2012).

Como se puede apreciar en el cuadro supra, en México existen organizaciones del tercer sector que tienen como principal objetivo la promoción de la RSC. El CEMEFI, como ya se mencionó, es la organización más importante que se encarga de la promoción de la RS en general y empresarial en particular. CEMEFI pretende mejorar el proceso de generación, identificación, sistematización de modelos y herramientas orientadas a fortalecer institucionalmente a las organizaciones según estándares de buenas prácticas del Pacto Mundial y otros organismos de la ONU.

Otras organizaciones que trabajan en la promoción de la RSC en México y que involucran a las empresas socialmente responsables, son: la Confederación USEM, Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y CONCAMIN, entre otras. Con base en una iniciativa del mismo CEMEFI -en el año 2000-, se lanzó la convocatoria para reconocer a las Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. Dentro del marco de la Asamblea Nacional de COPARMEX en 2001, se presentó a la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México o ALIARSE. En 2001, CEMEFI lanzó por primera vez la convocatoria para poder ostentar el Distintivo ESR2001 a la Empresa Socialmente Responsable. Las líneas estratégicas, que representan los estándares para valorar el otorgamiento de sus distintivos son: ética empresarial, calidad de vida en la empresa, vinculación y compromiso con la comunidad, y cuidado y preservación del medioambiente. El proceso para que el CEMEFI otorgue el distintivo consiste en cinco pasos:

1) Autoevaluación que realiza la empresa, 2) Documentación de algunos indicadores, 3) Análisis y validación por parte del equipo técnico, 4) La decisión que realiza el comité de evaluación y 5) La entrega pública del distintivo. De acuerdo a documentos del CEMEFI, en esa ocasión, el Distintivo ESR se otorgó a 17 empresas. Este certamen se ha mantenido, de modo que en 2015 el distintivo se otorgó a 1,112 empresas, lo que representa un incremento y un logro muy importante para México (véase gráfica 1).

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la página web del CEMEFI.

GRÁFICA 1 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL DISTINTIVO ESR (2001-2015)

Otra de las organizaciones promotoras de RSC es Administración por Valores (AVAL), que tiene como objetivo promover y fomentar principios de ética en los negocios a través de difusión, investigación, educación y consultoría. Por otra parte, Caux Round Table, organización internacional que agrupa líderes empresariales, desarrolló el Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A.C (COMPITE) y tiene un benchmarking ético para América Latina.

El Consejo Mexicano para el Desarrollo Económico y Social (COMDES) es un socio activo de la iniciativa PM de las Naciones Unidas, el Consejo puso en marzo de 2006 el Programa por la equidad, cuyos principales objetivos son: a) Sensibilizar y motivar, para difundir el concepto y promover la práctica de la RSE; b) Recopilar, procesar y difundir información significativa sobre RSE; c) Detectar, relevar, clasificar y difundir casos nacionales de buenas prácticas de RSE; d) Identificar, formar y acompañar liderazgos que impulsen el concepto y la práctica de la RSE; e) Promover y fortalecer la formación de una Red Nacional.

El Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac (IDEA) es quizás la iniciativa más formal en lo que a la promoción de la responsabilidad social empresarial en México se refiere. Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), American Chamber of Commerce of Mexico, A.C., Fundación para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa, A.C. (FUNTEC) y la Secretaría de Economía, a través del Fondo PyME, IDEA inició en 2004, y de aquí se desprende el Programa IDEARSE (Programa de Responsabilidad Social Empresarial Anáhuac).32 IDEARSE es la unidad ejecutora del Programa Implantación de Medidas de RSE en Pymes en la Cadena de Valor y representa el proyecto de la Facultad de Economía y Negocios, el Instituto Empresarial Anáhuac y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este programa es cofinanciado por el BID, actuando como Administrador Multilateral de Inversiones la Universidad Anáhuac y las grandes empresas participantes (llamadas “empresas clave”), así como por otras entidades.

Por su parte, el Centro para la Responsabilidad y Sustentabilidad de la Empresa es un centro de investigación e inteligencia en RSE y sustentabilidad que surge por iniciativa de la Facultad de Economía y Negocios y del Instituto de Desarrollo Empresarial (IDEA) de la Universidad Anáhuac de México. Inició sus actividades en enero 2009. Firmó el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en 2010.

El Centro da continuidad al concluido Programa IDEARSE “Implementación de medidas de RSE en pequeñas y medianas empresas en la cadena de valor”, realizado entre 2004-2008 por la Universidad Anáhuac y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del BID, con la colaboración de la Secretaría de Economía a través del Fondo PyME, el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa (FUNTEC), American Chamber of Commerce in Mexico y la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).

Otra de las organizaciones que promueven la RSE en México, es Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC), fundado en 1993 como organismo privado sin fines de lucro para la normalización y certificación de procesos productivos y administrativos -algunos de ellos vinculados a la RSE- que asiste a las organizaciones con herramientas necesarias para la instrumentación, mantenimiento y mejora continua en las áreas de normalización, certificación, verificación y formación con el objetivo de incrementar y fortalecer su competitividad nacional.33

México forma parte de “Forum Empresa”, una alianza hemisférica de organizaciones y compañías que buscan promover la RSE en América Latina, proporcionando apoyo a aquellas organizaciones basadas en RSE.

La Red Puentes es otra de las organizaciones que promueven la RSC en América Latina. Se creó como una coalición de organizaciones de la sociedad civil -en el Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2002-. La Red Puentes incluye actualmente a 31 OSC, con una alianza nacional holandesa y cinco alianzas nacionales en países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay). Entre las acciones para la RSC la Red Puentes México están las evaluaciones de los informes de desarrollo sustentable, según los lineamientos de GRI.34

Todas estas OSC promueven la RSC y brinda espacios para socializar experiencias entre las diferentes partes interesadas, socializar buenas prácticas, promover encuentros y premios.

CONSIDERACIONES FINALES

Como se ha podido observar las alianzas público-privadas para el desarrollo aparecen en la última década del siglo XX, cuando el sector público invitó al sector privado a colaborar en la agenda internacional de desarrollo. Resultado de ello es el Pacto Mundial y la emergencia de las AAPD, tanto en la agenda internacional, como en la nacional.

Las APP, y en particular las APPD, son una herramienta necesaria y útil para complementar y maximizar el impacto de los programas de cooperación. Existen muchas áreas donde la creación de alianzas para el desarrollo y la promoción de actividades público-privadas ofrecen la posibilidad de beneficiar a todos los actores involucrados. La RSC es un compromiso adquirido en un primer momento por las empresas y a partir de la ISO 26000, para todo tipo de organizaciones sean públicas o privadas, lucrativas o sin fines de lucro. Este compromiso es voluntario y busca mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de la sociedad.

En los últimos 15 años han surgido una serie de ONG y fundaciones -las alianzas públicas privadas internacionales y nacionales- que promueven la RSE mediante la creación de fondos y programas. La diversidad hallada en los tipos de APP para la promoción de la RSE y en las iniciativas promovidas por estas es muy enriquecedora. Estas van desde premios y reconocimientos públicos que identifican a empresas que tienen buenos programas de RSE, hasta incentivos fiscales para las empresas que participan en ciertos programas auspiciados por el gobierno.

Podemos decir que hoy en día, en México, no existe una política pública que promueva la RSE, ni un organismo que coordine los diferentes esfuerzos que se han ido dando en temas particulares de la RSE, lo que resulta en una desarticulación de las mismas, y que no se cuente con las iniciativas e incentivos adecuados para que las empresas la adopten. A pesar de ello, es importante señalar, como ejemplo de APP para la promoción de la RSE, la creación del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, por parte del gobierno federal. Parte del Fondo es implementar programas de RSE en pequeñas y medianas empresas. También se ha podido apreciar el incremento de las organizaciones del tercer sector -asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y/o fundaciones- que promueven y apoyan programas de RSE, en México. Una de las iniciativas más exitosas promovidas para regular y apoyar la RSE, es la creación del sistema de autoevaluación, distintivo de ESR de CEMEFI, a partir de los criterios evaluativos derivados del GRI y otros referentes multilaterales (como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, estándar Accountability 1000), además de impartir talleres de redacción de informes de desarrollo sustentable según el GRI para auditores que pueden vender esa certificación a las empresas.

Para concluir, podemos decir que se ha dado un lento avance de la RSC en las empresas mexicanas, a pesar de los esfuerzos realizados por cada uno de los actores involucrados -gobierno, administración, público, empresas y/o las organizaciones del tercer sector- en la promoción de la RSC.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)