Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) define a la diabetes como una enfermedad crónica resultado de la incapacidad del páncreas para producir insulina, o como la utilización poco eficaz de ella por parte del organismo. La insulina se encarga de regular la glucosa en la sangre, lo que ocasiona un daño en órganos, nervios y vasos sanguíneos cuando no es controlada, provocando un efecto conocido como hiperglucemia.

Desde que ocurrió la “transición epidemiológica” en México hubo un cambio en el padecimiento de enfermedades por parte de la población mexicana (Kuri-Morales, 2011; Secretaría de Salud, 2018), producto, en gran parte, de estilos de vida poco saludables como la ingesta de alimentos de alta densidad energética, fomentando el sobrepeso y la obesidad (Soto et al., 2016; Arévalo et al., 2020) y diversas enfermedades crónicas que requieren de un tratamiento permanente como es el caso de la diabetes mellitus 2 (DMT2). De ahí que la adherencia al tratamiento sea importante.

La adherencia al tratamiento ha sido definida por la OMS (2003) como el grado en que la conducta de una persona -toma de medicamento, seguimiento dietético y/o cambio de estilo de vida- se adecua a las recomendaciones dadas por el personal de salud.

En la literatura científica se ha argumentado la importancia de emplear estrategias que impacten en el autocuidado (Tejada et al., 2006; Alarcón et al., 2012; Castro-Cornejo et al., 2014; Del Castillo et al., 2014), en la adquisición de conocimientos y motivos para desarrollar conductas que disminuyan los riesgos de un mal manejo de la enfermedad (Rodríguez et al., 2013a; Pasillas et al., 2015), así como la autorregulación (Venditti, 2016) para mejorar la adherencia al tratamiento. Se busca promover la integración de dinámicas didácticas para la incorporación de la información sobre el cuidado de la salud en sus relaciones sociales (Rodríguez, 2006; Rodríguez et al., 2016) e influir en la percepción de severidad de la enfermedad, brindando una sensación de saber qué hacer y cómo afrontar las problemáticas que impidan una buena adherencia al tratamiento (Fall et al., 2013; Guerrero et al., 2016).Estas problemáticas están relacionadas a la función y momento de toma del medicamento (Bustos et al., 2013) e ideas o creencias erróneas respecto a estos (Cerezo et al., 2013; Avalos et al., 2017). Este tipo de aprendizaje puede mejorar con estrategias didácticas visuales e interactivas, vinculando los contenidos educativos con la vida cotidiana de los participantes (Velasco-Casillas et al., 2013; Mendoza-Romo et al., 2013).

Se busca que las intervenciones favorezcan el control de riesgo de comorbilidades diabéticas como la presión arterial, obesidad, retinopatías, pie diabético, problemas sexuales y enfermedades cardiovasculares (Jáuregui et al., 2002; Hernández et al., 2011; Seguel, 2013; Bermúdez-Lacayo et al., 2016; Medvetzky y Poggio, 2017; Holloway, 2019), considerando variables psicológicas moderadoras como la depresión (Quiroga, 2012; García y Sánchez, 2013), autocontrol (Guzmán-Priego, Baeza-Flores et al., 2017), ansiedad (Quiroga, 2012), apoyo social -tanto emocional como instrumental-, asertividad, autoestima (Martínez et al., 2008; Cervantes-Becerra y Martínez-Martínez, 2012; Levin et al., 2012; Candelaria et al., 2016; Danet et al., 2016), malestar emocional (Lerman et al. 2008; González-Cantero et al., 2019) y bienestar psicosocial (Haltiwanger, 2012; González-Cantero et al, 2019). Estas variables se pueden atender con programas de intervención que incidan sobre la modificación de hábitos y estilo de vida, considerando los aspectos psicológicos, sociales y culturales de la persona con diabetes como un eje vinculado a la dimensión biológica de la salud-enfermedad (Arcega-Domínguez y Celada-Ramírez, 2008; Ribes, 2008).

Algunas variables dependientes de tipo biológico que se han estudiado en la literatura son la prueba de hemoglobina glicosilada, la cual determina el control de glucosa en diabéticos durante los tres meses previos a la realización de la prueba (Bogner et al., 2012); la prueba de glucosa preprandial -en ayunas- y posprandial -dos horas después de comer-; la variabilidad cardiaca y presión arterial como indicadores de daño parasimpático en pacientes diabéticos (Vergara et al., 2019); el colesterol total, lipoproteína de baja densidad -colesterol LDL- y lipoproteína de alta densidad -colesterol HDL- (Sosa et al., 2014); el índice de masa corporal, peso corporal y triglicéridos (Ariza et al., 2011).

Entre algunas de las características contextuales, se han estudiado los tipos de relación médico-paciente que facilitan la comunicación clara (Arrubarrena, 2011; Núñez y Vázquez, 2019), y la influencia del ambiente y relaciones familiares en el control de la enfermedad (García y Morales, 2014). Las intervenciones enfocadas en terapias ocupacionales se vuelven relevantes al orientar las prácticas y vida cotidiana de personas con diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) hacia hábitos saludables, como el ejercicio físico (Haltiwanger, 2012; Quiroz-Mora et al., 2018); además de considerar el nivel educativo de los pacientes para establecer estrategias educativas sobre identificación de medicamentos, leer instrucciones o comprender las prescripciones médicas (López et al., 2016).

A partir de lo anterior, el objetivo de este trabajo es realizar una revisión de meta-análisis basada en los lineamientos PRISMA (Moher et al., 2015) sobre el efecto de las intervenciones psicológicas para mejorar la adherencia al tratamiento de personas con DMT2. Particularmente, se ha considerado el efecto que tienen estas intervenciones en el seguimiento dietético, actividad física, asistencia a citas médicas y en el nivel de glucosa en la sangre.

Metodología

Estrategia de búsqueda

Para esta búsqueda se utilizaron combinaciones de operadores booleanos que incluían las siguientes palabras: intervención, programa, programa de intervención, adherencia al tratamiento, adhesión, cumplimiento, diabéticos, diabetes tipo 2, diabetes tipo II, psicología, psicológico. Se utilizaron distintas bases de datos como MEDLINE, EBSCO, Google Scholar, SciELO, PUBMED y CONRICyT, considerando artículos de investigación o tesis escritos en español e inglés.

Selección de los estudios

El proceso de selección de estudios puede verse en la Figura 1. Solamente se incluyeron para el meta-análisis aquellos estudios que cumplieran con los siguientes criterios: (a) al menos un psicólogo involucrado en el diseño y/o implementación de la intervención; (b) fueran estudios realizados en México; (c) incluyeran mínimo dos mediciones inter-grupales o intra-grupales y (d) que reportaran las medias y desviaciones estándar de las mediciones. Fueron excluidos aquellos que no cumplieran con uno o más de estos criterios.

Codificación de las características de los estudios

La codificación se hizo a través del programa Windows Microsoft Excel Office 2019, donde se ingresaron número de identificación (id) del artículo para su rápida localización, nombres de los autores, sexo de los aplicadores involucrados (masculino, femenino o mixto), año de publicación y título del trabajo. Respecto a las características de las intervenciones, se codificó el diseño de intervención, integración de grupo control, modalidad de aplicación, enfoque teórico, número de sesiones, tamaño del grupo experimental, tamaño del grupo control (cuando lo hubiera), tamaño de la muestra total y variables dependientes. La codificación de las características de los participantes se basó en el porcentaje de mujeres y hombres participantes en las intervenciones y en la edad promedio de los participantes. También, se agregaron tres codificadores donde se anotaba si el estudio incluía módulos que contemplaran temas sobre actividad física, seguimiento dietético y asistencia a citas médicas. Estos últimos se incluyeron debido a que la OMS (2003) los considera como factores importantes para el mejoramiento de la adherencia al tratamiento en su definición.

Análisis de datos

Para todos los cálculos (tamaño del efecto y error estándar), realización del meta-análisis (prueba de heterogeneidad, sesgo de publicación, número falso de seguridad y análisis de sensibilidad) y elaboración de gráficos se utilizó el programa RStudio Desktop 1.3.959. El paquete METAFOR (Meta-Analysis Package for R), mediante la función escalc, se usó para calcular el tamaño del efecto y el error estándar. Para la prueba de heterogeneidad se consideró el índice de I2 mediante la función rma (Meta-Analysis via Linear Models). Debido a la heterogeneidad encontrada (véase más adelante), se optó por realizar el meta-análisis mediante un modelo de efectos aleatorios, especificando el método DerSimonian-Laird (DL). El análisis de moderadores se realizó mediante modelos de regresión para las variables continuas y ANOVA para las variables categóricas; se reportaron solo los resultados significativos. El sesgo de publicación se calculó mediante la prueba de embudo de Egger, y se realizó la prueba del falso número de seguridad de Rosenthal para conocer, en caso de existir, un sesgo de publicación y cuántos estudios adicionales “no publicados” serían necesarios para refutar los resultados de este meta-análisis (Fragkos et al., 2014). Mientras mayor sea el falso número de seguridad de Rosenthal, menor es el riesgo de suponer que existe sesgo en los resultados. Por último, se realizó un análisis de sensibilidad para conocer si había estudios influyendo en mayor medida en el tamaño del efecto y heterogeneidad del meta-análisis mediante la función leave1out de RStudio.

Resultados

Sesgo de publicación

La prueba de sesgo de publicación de Egger mostró significancia (p = 0.02), se observó que los estudios no se encuentran distribuidos uniformemente en ambos lados de la media (figura 2). Sin embargo, mediante el falso número de seguridad de Rosenthal (L’abbé et al., 1987) se observó que se necesitarían 740 trabajos “no publicados” para invalidar el tamaño del efecto encontrado en este trabajo (p = < 0.0001), por lo que se considera adecuado el número de estudios integrados, así como los resultados que se describen.

Meta-análisis sobre adherencia al tratamiento

Se obtuvo un tamaño del efecto grande (ES = 0.88; IC = 0.54, 1.21), mientras que los tamaños del efecto de los estudios integrados varían entre 0.19 a 6.61 (Figura 3). Se encontraron nueve estudios con tamaños del efecto significativos (Jáuregui et al., 2002; Arcega-Domínguez y Celada-Ramírez, 2008; Pantoja-Magallón et al., 2011; Rodríguez et al., 2013a; Rodríguez et al., 2013b; Mendoza-Romo, 2013; Rodríguez et al., 2016; López et al., 2016; Fausto et al., 2017), y seis no significativos (Lerman et al., 2008; Quiroga, 2012; Candelaria et al., 2016; Rentería et al., 2017; Suárez-Rayo et al., 2019; González-Cantero et al., 2019). El peso de cada estudio en el meta-análisis varió entre 8.65% (Mendoza-Romo et al., 2013) y 3.45% (González-Cantero et al., 2019). Con una heterogeneidad estimada de I2 = 88.17%. En la siguiente figura se presentan los análisis de moderadores del tamaño del efecto.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3 Tamaños del efecto de la mejora de la adherencia al tratamiento

Variables moderadoras continuas

Respecto a la edad, al realizar el ANOVA se encontró que en los estudios con una edad promedio de 53.9 y 52.6 años aumentaba la adherencia al tratamiento (β= 6.60, p = 0.0042). Para el número de sesiones, el análisis descubrió un efecto positivo en intervenciones de 15 sesiones (β = 1.19, IC = 0.39, 1.98; p .003). Y respecto al año de publicación de los trabajos, se apreció una relación negativa (β = -0.14, IC = -0.22, -0.06; p = 0.003).

Variables moderadoras categóricas

Intervenciones con aplicadores de ambos sexos tuvieron un mayor tamaño del efecto (β= 0.98, IC 0.56, 2.40 p = <.0001). Se observó que estudios con diseños cuasi experimentales reportaban una mayor mejora en la adherencia al tratamiento (β = 1.17 IC = 0.72, 1.63; p = <.0001), siendo que los estudios con grupo de control reportaban mejores resultados (β = 1.23, IC = 0.64, 1.95, p = < 0.001). La modalidad de intervención con un mayor efecto fue la de tipo grupal (β = 0.90; IC 0.52, 1.27; p= <.0001), y fue la única modalidad con resultados significativos. Sobre los enfoques teóricos analizados, se reporta que el mayor efecto refiere al enfoque cognitivo conductual (β = 1.46 IC = 0.76, 2.16 p= <0.0001), seguido del enfoque educativo participativo (β = 1.16, IC = 0.31, 2.01 p = 0.0075).

A continuación, se muestra el análisis descriptivo de los estudios divididos en las variables categóricas (Tabla 1) y variables continuas (Tabla 2)

Tabla 1 Descripción de variables categóricas de los estudios analizados

|

Variables categóricas | ||

|

Código |

Variables |

n |

|

Sexo de aplicadores |

Masculinos Femenino Mixto |

1 11 3 |

|

Diseño experimental |

Cuasi-experimental Pre-experimental Prospectivo |

10 4 1 |

|

Integración de grupo control |

No Sí |

10 5 |

|

Modalidad |

Grupal Individual Grupal e individual Telefónica |

12 1 1 1 |

|

Enfoque teórico |

Aprendizaje social Cognitivo-conductual Educativo participativo Interconductual No se especifica |

1 6 3 3 2 |

|

Temas de actividad física |

No Sí |

3 12 |

|

Temas de seguimiento dietético |

No Sí |

5 10 |

|

Temas de asistencia a citas médicas |

No Sí |

10 5 |

|

Medición de glucosa en sangre |

No Sí |

8 7 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2 Descripción de variables continuas de los estudios analizados

| Variables continuas | ||

| Código | Promedio | Desviación estándar |

| Año de publicación | 2013 | 4.67 |

| Número de sesiones | 13 | |

| Tamaño del grupo experimental | 56 | 48.79 |

| Tamaño del grupo control | 36 | 41.79 |

| Tamaño total de la muestra | 68 | 60.57 |

| Porcentaje de mujeres participantes | 80.66% | 10.87 |

| Edad del grupo experimental | 55 años | 5.4 |

| Edad promedio del grupo control | 54 años | 6.41 |

| Edad promedio total | 54 años | 5.9 |

| Número de sesiones | 16 sesiones | n/a |

Fuente: Elaboración propia.

Factores para la adherencia al tratamiento como variables moderadoras categóricas.

Los tres factores que recomienda la OMS (2003) integrar para mejorar la adherencia al tratamiento resultaron significativos. La actividad física resultó ser el menor estimador de entre los tres factores (β = 0.97, IC = 0.56, 1.38 p = 0.0075). Las intervenciones que retomaban el seguimiento dietético obtuvieron un β = 1.08 (IC = 0.64, 1.53 p = 0.0075); mientras que las intervenciones que contaban con el reforzamiento a las asistencias de las citas médicas obtuvieron un β = 1.84 (IC: 1.23, 2.46 p<.0001).

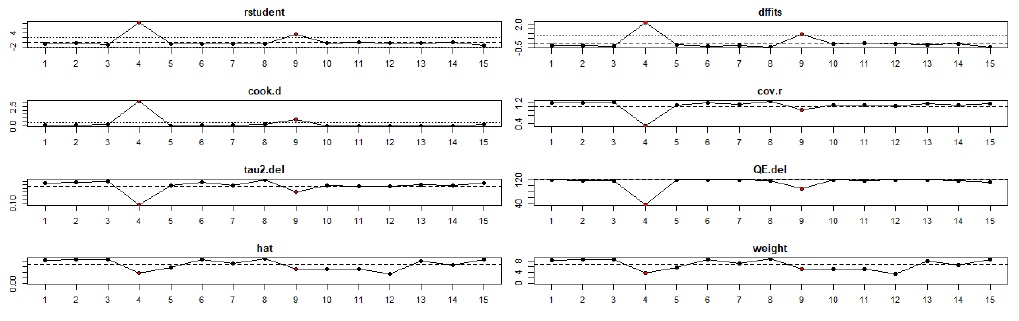

Análisis de sensibilidad

El análisis (Figura 4) mostró que dos estudios influyeron en los resultados, específicamente el estudio 4 (Jáuregui et al., 2002) y el 9 (López et al., 2016). En la Tabla 3, se exhiben los valores de estos dos estudios. El estudio 4 aumenta el índice de heterogeneidad por lo que, con su eliminación, disminuye hasta un 23.96 %. Por otro lado, si se optara por eliminar el estudio 9, lo que más podría modificar sería el tamaño del efecto, disminuyendo de 0.87 a 0.72 (-0.15).

Fuente: Elaboración propia

Figura 4 Análisis de sensibilidad de los estudios sobre adherencia al tratamiento

Discusión

La adherencia al tratamiento se considera clave para el buen manejo de las enfermedades crónicas y la diabetes mellitus no es la excepción (OMS, 2003). Por ello, el objetivo de la investigación fue conocer el efecto que han tenido las intervenciones psicológicas para la mejora de la adherencia al tratamiento en personas con DMT2. Se observó que estas intervenciones tienen un efecto grande (ES = 0.88) pues nueve estudios presentaron tamaños del efecto significativos. La heterogeneidad de los ensayos ayudó a conocer sobre la existencia de características específicas dentro de los estudios que promueven la adherencia al tratamiento. Entre ellas, se observó que el efecto de esas intervenciones es mayor en participantes con edades cercanas a los 52 años. Sin embargo, lo anterior evidencia la pertinencia de diseñar intervenciones que sean igualmente efectivas en poblaciones con menor edad, ya que hay evidencia del diagnóstico de DMT2 en personas cada vez más jóvenes que, debido al estilo de vida poco saludable que realizan, necesitarán de estrategias educativas para el aprendizaje de habilidades de autocuidado y conductas saludables (Arslanian et al., 2018; Jensen y Dabelea, 2018; Lynch et al., 2020).

Rodríguez et al. (2013a) argumentaron que las intervenciones de modalidad grupal representan una mejor medida costo-eficacia, por lo que la función de esta variable moderadora no sólo es una medida que disminuye la balanza costo-efecto, sino que la convivencia que resulta de estos grupos influye de manera positiva, al menos en la adherencia al tratamiento (Haltiwanger, 2012; Rodríguez et al., 2013b). De lo anterior, se puede inferir que la participación de facilitadores de intervención de ambos sexos puede brindar la sensación de estar en un espacio de convivencia abierto a la diversidad en cuanto a experiencias de la enfermedad.

Por otra parte, aunque los modelos cognitivos-conductuales sigan siendo los más influyentes en esta área, tanto en los resultados de este trabajo como en la literatura (véase por ejemplo Ybarra et al., 2015), para influir en la adherencia es importante considerar la utilización de enfoques teóricos que promuevan la convivencia, el dialogo y la construcción del conocimiento sobre la enfermedad, como es el caso de los enfoques educativos-participativos (Tejada et al., 2006; Arcega-Domínguez y Celada-Ramírez, 2008; Castro-Cornejo et al., 2013). Además, haber encontrado que las intervenciones con 15 sesiones influyen mejor en la adherencia al tratamiento, quizá plantearía nuevos retos en el diseño de estrategias en esta área, debido la necesidad de elaborar intervenciones breves y efectivas (Fall et al., 2013).

Los factores de actividad física, seguimiento dietético y asistencia a citas médicas, indicados por la OMS (2003) como aspectos fundamentales para la mejora de la adherencia al tratamiento, muestran su relevancia al momento de considerar que, de los estudios analizados en este trabajo, solamente uno no considera ninguno de ellos (Quiroga, 2012), siendo un estudio que tiene uno de los pesos más bajos dentro del meta-análisis (5.14%). Por ello, se considera pertinente la inclusión de sesiones orientadas a brindar información sobre el seguimiento dietético, actividad física y toma de medicamentos cuando la situación así lo permita, tanto para la mejora de la adherencia al tratamiento como para el fomento del trabajo multidisciplinario al integrar mínimo a entrenadores físicos, nutriólogos y médicos en esta labor. Si bien se considera que las intervenciones psicológicas para el control de la enfermedad no reemplazan al tratamiento médico, sí suponen un apoyo apropiado (Jáuregui et al. ,2002; Baena et al., 2012; Guzmán-Priego et al., 2017).

También, se consideró relevante analizar aspectos metodológicos de los estudios publicados sobre la adherencia al tratamiento en personas con DMT2. En este sentido, se observa que a mayor formalización dentro de los diseños experimentales (en este caso, diseños cuasi experimentales e integración de grupo de control), mayor influencia en tamaños del efecto. Esto debido quizás a la capacidad de identificar con mayor facilidad variables extrañas y correlaciones espurias en estudios con mayor control experimental. Lo anterior, aparte de una formalización metodológica, brindaría mayor información sobre la efectividad de los programas de intervención cuyos resultados, al basarse solamente en el nivel de significancia de las pruebas estadísticas, pueden causar malinterpretaciones acerca de sus alcances; pues ya existe un extendido mal uso y malinterpretación de la estadística de prueba de significancia de hipótesis nula (NHST) (Sullivan y Feinn, 2012).

Limitaciones

Una limitación fue el hecho de encontrar varios estudios que no integraban un grupo de control para la comparación (Pantoja-Magallón et al., 2011; Quiroga, 2012; Rodríguez et al., 2013a; Rodríguez et al., 2013b; Mendoza-Romo et al., 2013; López et al., 2016; Rodríguez et al., 2016; Fausto-Guerra et al., 2017; Rentería et al., 2017; Suárez-Rayo et al., 2019); por lo que, en la mayoría de los casos, el análisis del tamaño del efecto proviene de las mediciones pretest y postest. Si bien trabajar de esta forma representa un menor grado de evidencia respecto a la forma “tradicional”, se ha reportado su pertinencia cuando no se tiene acceso a estudios con grupo de control y experimental (El Dib et al., 2013).

Otra limitante, la cual puede considerarse inherente al estudio de la adherencia al tratamiento, es la falta de parámetros objetivos como variables dependientes. A pesar de que no se reporta en este meta-análisis, al momento de la codificación de los estudios se encontraron cerca de 20 variables dependientes diferentes, siendo la medición de glucosa capilar y la prueba de hemoglobina glucosilada (HbA1c) las menos frecuentes. Es pertinente recomendar su inclusión ya que, como argumentan Rodríguez et al. (2013a), la medición de la glucosa en la sangre es una de las pocas variables objetivas que se pueden relacionar directamente con una buena adherencia al tratamiento en personas con diabetes mellitus; pero, de los 51 estudios revisados a texto completo, solo siete reportan usar al menos una de estas dos como variables dependientes (Arcega-Domínguez y Celada-Ramírez, 2008; Pantoja-Magallón et al., 2011; Rodríguez et al., 2013a; Mendoza-Romo et al., 2013; Rodríguez et al., 2016; Fausto-Guerra et al., 2017; Suárez-Rayo et al., 2019). Por lo que su incorporación favorecería a un estudio más objetivo de lo que supone el uso de cuestionarios y escalas para medir la adherencia al tratamiento.

Conclusiones

Se ha planteado investigar el efecto que han tenido las intervenciones psicológicas en la mejora de la adherencia al tratamiento, encontrando que se tiene un efecto grande. Sin embargo, a pesar del trabajo de difusión de guías de psicología basadas en evidencia para el abordaje de estos temas (véase Ybarra et al., 2015; Roales-Nieto y Ybarra, 2018), así como las Guías de Práctica Clínica en México por parte del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC, 2019) y la Secretaría de Salud (2015) que fomentan la adherencia al tratamiento, aún se encuentran una amplia diversidad de variables dependientes y características en los estudios analizados. Si bien es complejo estandarizar los procedimientos y diseños de intervenciones en poblaciones y contextos diferentes, es importante conocer con mayor precisión qué características poseen mayor influencia en la adherencia al tratamiento en personas con DMT2, sin olvidar que nuestro objetivo deberá estar orientado hacia el bienestar de las personas con las que se trabaje y en brindar una atención psicológica eficaz, eficiente y efectiva.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)