Introducción

El presente trabajo analiza las particularidades que presenta el tratamiento del trabajo no registrado y/o precario (Danani y Lindemboim 2016) o, como se lo conoce vulgarmente en Argentina, trabajo en negro, en el contexto de las economías con una estructura socioproductiva heterogénea y fracturada (Masello et al. 2016), particularmente en un análisis del caso argentino.

En primer lugar, intentaremos demostrar la simplificación que muchas veces se realiza en el análisis del trabajo no registrado, o empleo informal según la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin discriminar dentro de esta categoría conceptual, al menos dos problemas muy distintos tanto por su naturaleza como por las implicaciones que tienen a la hora de implementar políticas públicas.

En segundo término, se analizará esta confusión teniendo en cuenta que a través de un solo indicador se caracteriza, generalmente, tanto el empleo no registrado proveniente de empresas modernas de la economía como de aquel que proviene, según la definición actual de la OIT, de las empresas del sector informal.

Este último punto es sustantivo porque, habitualmente, los análisis más difundidos no incursionan en la discriminación respecto a cuánto del empleo no registrado se deriva del sector informal, siendo que de este modo no se puede visibilizar claramente el grave problema estructural detrás de este tipo de análisis.

Cabe recordar que dentro de los países latinoamericanos, el fenómeno del sector informal o de la informalidad estructural se observa con intensidad por la característica particular de la dualidad que asume la estructura socioproductiva, reflejando la convivencia e interrelación entre unidades atrasadas en términos productivos, con una baja productividad del trabajo1 con sectores de productividad moderna, comparables en algunos casos con la de países desarrollados. Esta combinación se refleja en una estructura productiva y social heterogénea, siendo uno de sus emergentes más importantes la segmentación que se produce dentro del mercado de trabajo, delimitando un sector dinámico, moderno, formal, de productividad y salarios altos o medios; y otro sector llamado comúnmente informal o sector informal urbano, con características de atraso, precariedad, ausencia de tecnología y baja productividad del trabajo y de los salarios que se generan dentro del mismo.

Por lo tanto, el propósito general del documento está centrado en contribuir a una mejor comprensión de lo que conceptualmente involucra la noción de empleo informal, en tanto trabajo no registrado; explicitando especialmente sus conexiones con la informalidad estructural derivada de la heterogeneidad de la propia estructura socioproductiva. Para llevar a cabo esta tarea se analizará la evolución de la informalidad estructural en los últimos quince años dentro del mercado de trabajo argentino, sus conexiones con el trabajo no registrado así como las sustantivas diferencias que tiene con este.

Abordajes teóricos y aspectos metodológicos de la economía informal

La economía informal, de acuerdo con las distintas definiciones de la OIT (1993, 2003, 2013 y 2016), es un fenómeno heterogéneo, complejo y multidimensional, por lo que su conceptualización aún hoy tiene importantes grados de ambigüedad e indeterminación y conlleva una historia de debates dentro de las ciencias sociales. Realizar un recorrido teórico sobre la economía informal o informalidad excede los alcances de este trabajo y, por otro lado, ya hay publicaciones que han descrito con suficiente detalle cada una de las respectivas líneas teóricas. Sin embargo, retomando el señalamiento que hacen Beccaria y Groisman (2008, 135-169), existen, a grandes rasgos, dos macro enfoques teóricos en los que se pueden englobar los abordajes sobre la economía informal.

Por una parte, están las miradas provenientes de la OIT y del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC), que explican la existencia de unidades productivas informales a partir de la incapacidad de las economías periféricas de generar suficientes puestos de trabajo modernos, fenómeno derivado de una heterogeneidad estructural del aparato socioproductivo. Por otro lado, existen una serie de enfoques, como el de Hernando de Soto (1986), que se centran, para la comprensión de la informalidad, en el comportamiento y mal funcionamiento de las regulaciones laborales y tributarias.

La discusión que se propone aquí estará basada conceptualmente y tomará como marco teórico general la primer perspectiva, la de la OIT y el PREALC, que focaliza el análisis sobre el desarrollo del fenómeno del sector informal teniendo en cuenta las cuestiones estructurales de una sociedad como un aspecto central de dicho análisis.

Algunos antecedentes sobre el sector informal

En cuanto a los antecedentes, el trabajo de Keith Hart (1973, 61-89) sobre Ghana y el posterior informe sobre Kenia (OIT 1972) fueron las primeras publicaciones que intentaron, a través del concepto de informalidad, dar cuenta del problema de la fuerza de trabajo excedente o, visto desde la estructura socioproductiva, de una imposibilidad de dicha estructura para integrar a la oferta de trabajo en países poco desarrollados. En estos estudios se identifica a las personas empleadas dentro de la informalidad como trabajadores pobres a diferencia de estudios anteriores que asimilaban a esta población como desocupados (Tokman 1995 y 2007).

Posteriormente, el PREALC retoma el fenómeno y lo desarrolla durante la década de los años ochenta, precisando el concepto de informalidad como sector informal, identificado por las características de la producción y la forma de producir de ciertas unidades productivas, colocando dicho concepto en el contexto histórico y con raíces estructurales dentro de la región latinoamericana. En la perspectiva de esta visión, el sector informal abarca unidades productivas de pequeña escala, bajo capital por trabajador, organización rudimentaria, baja productividad, sin capacidad de acumulación, bajo nivel tecnológico y predominio de actividades unipersonales. Estas unidades productivas surgen por la incapacidad de absorción de mano de obra por parte del sector moderno, por los procesos de recambio de mano de obra por tecnología y por el crecimiento de la oferta laboral; todo ello inserto y en parte producido por una estructura social y productiva desequilibrada, con características duales (Pinto 1965; Lewis 1954, 1958; Lavopa 2007; Masello y Granovsky 2010, 2017, 2018).

En los últimos años, utilizando el concepto antes señalado de economía informal, la OIT amplió la tradicional definición de sector informal desarrollada durante las décadas de los años setenta y ochenta del siglo XX, principalmente. En esta reciente definición se agregó el empleo precario y el empleo no registrado (sin protección social) dentro de la economía informal más allá del sector o perspectiva sectorial (formal o informal) en el que se encuentren los puestos de trabajo.

La OIT ha plasmado estos cambios en diferentes reuniones de expertos denominadas Conferencias Internacionales de Estadísticos del Trabajo (CIET). En dichas reuniones se presentaron algunas directrices recomendadas para la medición estadística de la informalidad en las cuentas nacionales, recomendaciones que parten principalmente de la 15º y 17º CIET’s. La de enero de 1993 incluyó en la categoría economía informal tanto a las empresas o unidades productivas del sector informal con el empleo informal (trabajo no registrado), mientras que la de noviembre-diciembre de 2003 generó las directrices más operativas que complementan aquellas definiciones conceptuales (OIT 1993 y 2003).

A partir de estas precisiones se estableció la medición del empleo en el sector informal (ESI) centrada en las características del establecimiento donde los individuos trabajan, enfatizando en la observación a las unidades productivas; mientras que, por otro lado, la medición del empleo informal (EI) se ocupa de los puestos de trabajo que no cumplen las regulaciones laborales, asociando esta informalidad con la evasión de las normativas laborales y aquí se enfatiza en la observación de las características de los propios puestos de trabajo, independientemente del sector de donde provienen (Beccaria y Groisman 2008; Beccaria, Maurizio y Vázquez 2015).

La siguiente tipología extraída del documento de la OIT, resume lo planteado en la CIET del año 2003, en cuanto a las dimensiones englobadas dentro del concepto economía informal (véase la Tabla 1).

Tabla 1 Tipología de la economía informal.

| Empleos según la situación en el empleo | |||||||||

| Unidad de producción por tipo |

Trabajadores por cuenta propia |

Empleadores | Trabajadores familiares auxiliares |

Asalariados | Miembros de cooporativas de productores |

||||

| Informal | Formal | Informal | Formal | Informal | Informal | Formal | Informal | Formal | |

| Empresas del sector formal(a) |

1 | 2 | |||||||

| Empresas del sector informal (b) |

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||

| Hogares | 9 | 10 | |||||||

(a)Según la definición de la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (con exclusión de los hogares que emplean a trabajadores domésticos asalariados).

(b)Hogares que producen bienes exclusivamente para su propio uso final, y hogares que emplean a trabajadores domésticos asalariados.

Nota: las casillas en gris oscuro se refieren a empleos que, por definición, no existen en el tipo de unidades de producción en cuestión. Las casillas gris claro se refieren a empleos formales. Las casillas no sombreadas representan los varios tipos de empleos informales.

Empleo informal: Casillas 1 a 6 y 8 a 10.

Empleo en el sector informal: Casillas 3 a 8.

Empleo informal fuera del sector informal: Casillas 1, 2, 9 y 10.

Fuente: OIT (2003).

Las celdas referidas al empleo en el sector informal y las referidas al empleo informal, en algunos casos se superponen. Por ejemplo, mientras que las celdas 3 a 8 hablan de las unidades productivas en empleo en el sector informal (ESI), las celdas 1 a 6 y 8 a 10 hablan de los puestos de trabajo del empleo informal (EI). La pertenencia de algunas celdas a ambos marcos hace que el fenómeno deba ser observado con claridad, centrando la atención en cuáles son los objetivos a la hora de ser analizado.

En caso de intentar abordar cuestiones relacionadas con las características de las unidades productivas, como son el tamaño, la baja productividad o la distinción capital-trabajo, por ejemplo, deberíamos centrarnos en cuestiones estructurales de la unidad productiva, mientras que si los objetivos apuntan a características de los puestos de trabajo, como incumplimiento de las regulaciones, bajos salarios o no cobertura de la seguridad social, hay que observar dichos atributos como parte de las propiedades del trabajador.

Finalmente, se observan las celdas 9 y 10 en una fila diferente pues deben ser tratados de manera específica los empleos en hogares, es decir, fuera de empresas tanto del sector formal como del sector informal.

Desde nuestro punto de vista, estas modificaciones están proponiendo el agregado de fenómenos que son muy distintos, tanto por la naturaleza de los mismos como por el tipo de políticas públicas que deben instrumentarse para tratarlos, en un mismo indicador emergente.

En primer lugar, la noción de empleo en el sector informal (ESI) refiere al empleo no registrado derivado de las características de las unidades productivas que se originan en un problema de heterogeneidad de la estructura socioproductiva y necesita de concepciones innovadoras en materia de políticas públicas.

En segundo término, la noción de empleo informal (EI) refiere al empleo no registrado derivado de las características intrínsecas de los puestos de trabajo, originadas generalmente por un proceso de elusión o evasión de las regulaciones de la ley de contrato de trabajo y la principal forma de abordarlo es a través de la inspección del trabajo, instando a las empresas a regularizar el tipo de relación en la que están sus trabajadores.

Por lo tanto, en términos metodológicos, observamos una asimilación dentro del mismo indicador emergente del no registro del empleo a dos cuestiones asociadas con fenómenos distintos. Luego, habría un problema de validez, ya que tenemos una confusión a nivel teórico que no contribuye al entendimiento de la gravedad que representa la informalidad derivada de problemas estructurales dentro del mercado de trabajo de aquella originada fundamentalmente por un problema legal o de registro.

Es decir, una de las dimensiones de análisis focaliza en el tipo de unidad económica, interesándole sus características productivas que son dependientes de cómo es la estructura productiva de un lugar. Por lo tanto, a partir de esta especificación cada unidad económica puede ser ubicada dentro del sector informal o dentro del sector moderno.

En cambio, la otra dimensión se relaciona con otro tipo de unidad de análisis: el puesto de trabajo. Entonces, en función de ciertas características intrínsecas a dicho puesto el mismo constituirá un empleo informal o no. Cabe señalar que, para la mayoría de los autores, la característica específica que determina que el puesto de trabajo sea informal es la condición de legalidad o registro del mismo que se evidencia en el tipo de contrato de trabajo.

A continuación se presenta la Figura 1 que permitirá comprender las relaciones que se establecen entre las dimensiones de la economía informal, siguiendo siempre las actuales definiciones de la OIT.

Fuente: Elaboración propia con base en la tipología de OIT.

Figura 1 Diagrama del empleo informal. Sector informal y moderno.

El conjunto denominado A corresponde al empleo en el sector informal, mientras que el conjunto B corresponde al empleo dentro del sector moderno. Como ya se señaló la diferencia entre uno y otro está puesta en que sus características dependen de la configuración estructural respecto a la intensidad de la heterogeneidad o fractura del aparato social y productivo.

Ahora bien, siguiendo las definiciones adoptadas por las conferencias de la OIT, ambos conjuntos se intersectan produciendo el subconjunto A∩B que reúne todos los casos denominados como empleo informal (o trabajo no registrado), tal como se aprecia en la Figura 2. Cabe resaltar que es un empleo no registrado que se produce tanto en el conjunto A del sector informal, como en el conjunto B del sector moderno.

Fuente: Elaboración propia con base en la tipología de OIT.

Figura 2 Intersección del empleo informal.

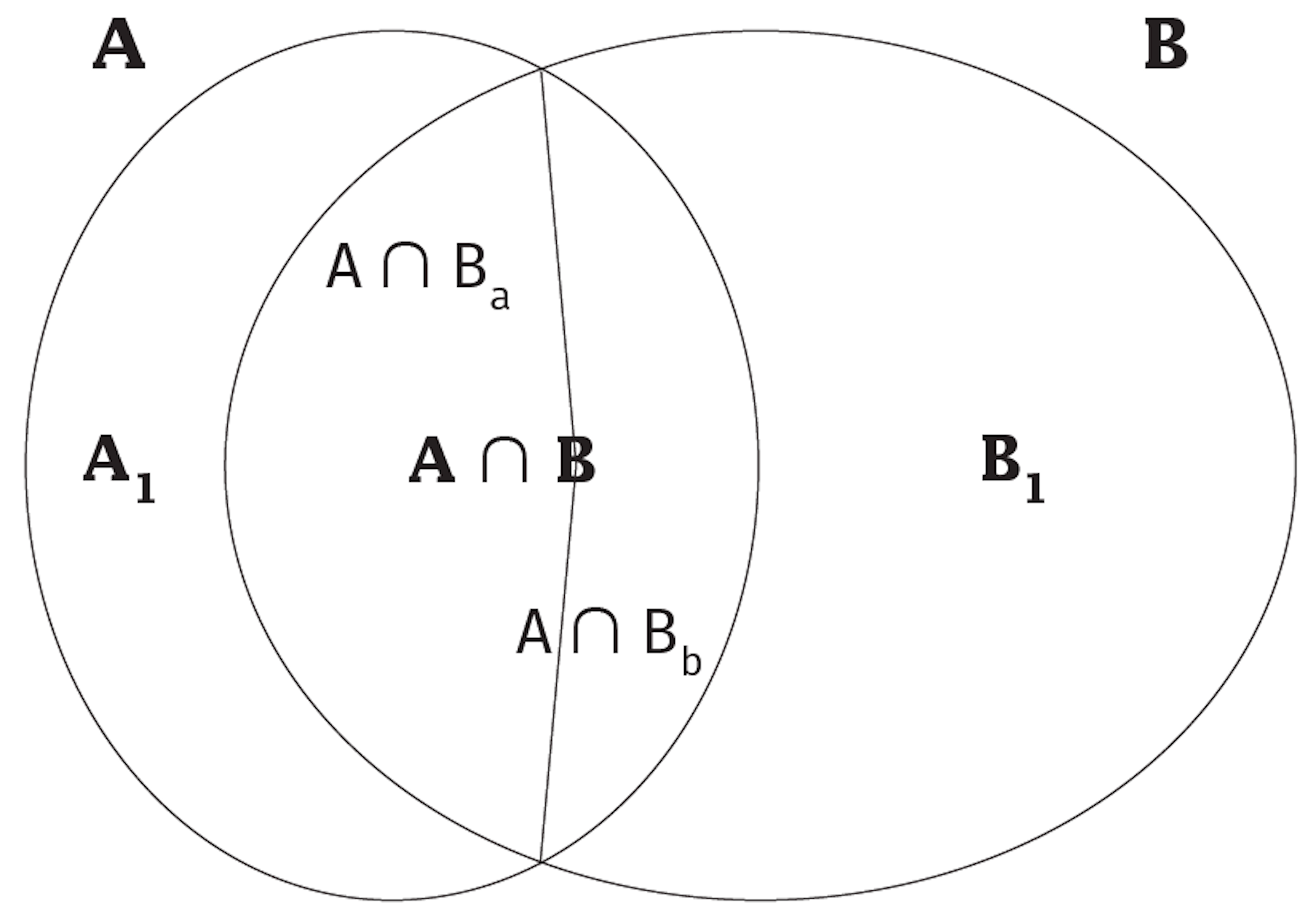

Como tercer paso (Figura 3), hay que hacer una distinción dentro del subconjunto A∩B. Por una parte se observan casos denominados A∩Ba que son puestos no registrados que provienen de A, o sea, principalmente no registrados por limitaciones estructurales de dicho puesto de trabajo. Por otro lado, están los casos denominados A∩Bb, que no están registrados pero que provienen de B, es decir, el no registro es, principalmente, una consecuencia de una evasión o elusión de la ley de contrato de trabajo por parte de determinada empresa o unidad productiva.

Fuente: Elaboración propia con base en la tipología de OIT.

Figura 3 Intersección del empleo informal según sector.

La totalidad de la economía informal, de acuerdo con las definiciones de la OIT, está representada por A1, + A∩Ba + A∩Bb, englobando todos los puestos con alguna característica de informalidad.

Entonces, el subconjunto A∩B representa puestos de trabajo que pueden ser observados a partir de dos ejes diferentes. Si se los define desde A se está observando al sector informal, es decir, a las unidades productivas de pequeño tamaño, baja rentabilidad y que operan bajo la lógica de subsistencia que, por su naturaleza estructural, genera empleos informales. En cambio, visto desde B significan empleos informales con la particularidad de no cumplir la normativa laboral. Por lo tanto, lo que se modifica entre una mirada y otra es dónde se enfatiza la unidad analítica, si se lo hace enfatizando en la unidad productiva (sector informal ) o si se lo hace enfatizando el puesto de trabajo (empleo informal ).

Una dificultad que conlleva esto está en que el sistema de información sobre el mercado de trabajo argentino no refleja en sus informes periódicos una desagregación en función de la inserción estructural de los puestos de trabajo. O sea, en los boletines e informaciones se suele contabilizar la totalidad del empleo informal (no registrado) sin discriminar cuánto proviene de un problema de la estructura socioproductiva y cuánto se debe a la elusión de las normativas laborales.

Por lo tanto, su presentación como dato es sobre la totalidad del subconjunto A∩B, sin reflejar segmentaciones en función de A∩Ba y A∩Bb.

Habiendo presentado el problema, en el apartado siguiente se demostrará, con los datos relativos al mercado de trabajo argentino, la importancia de realizar este tipo de distinciones respecto a las condiciones de la estructura socioproductiva para analizar la evolución del empleo informal así como para reflexionar sobre las acciones para mitigarlo.

Asimismo, el análisis de la evidencia empírica se hará tratando de evaluar dos hipótesis de trabajo subyacentes en nuestro planteo previo:

La no diferenciación estructural de la informalidad influiría de tal modo que no permitiría un diagnóstico preciso sobre el origen del problema y, por otro lado, sobre las políticas más adecuadas para afrontarlo.

En segundo lugar, la evolución del empleo informal, o trabajo no registrado, evidenciaría un comportamiento diferencial según el tipo de inserción estructural de las unidades productivas que lo contienen.

Análisis estructural de la evolución del empleo informal2

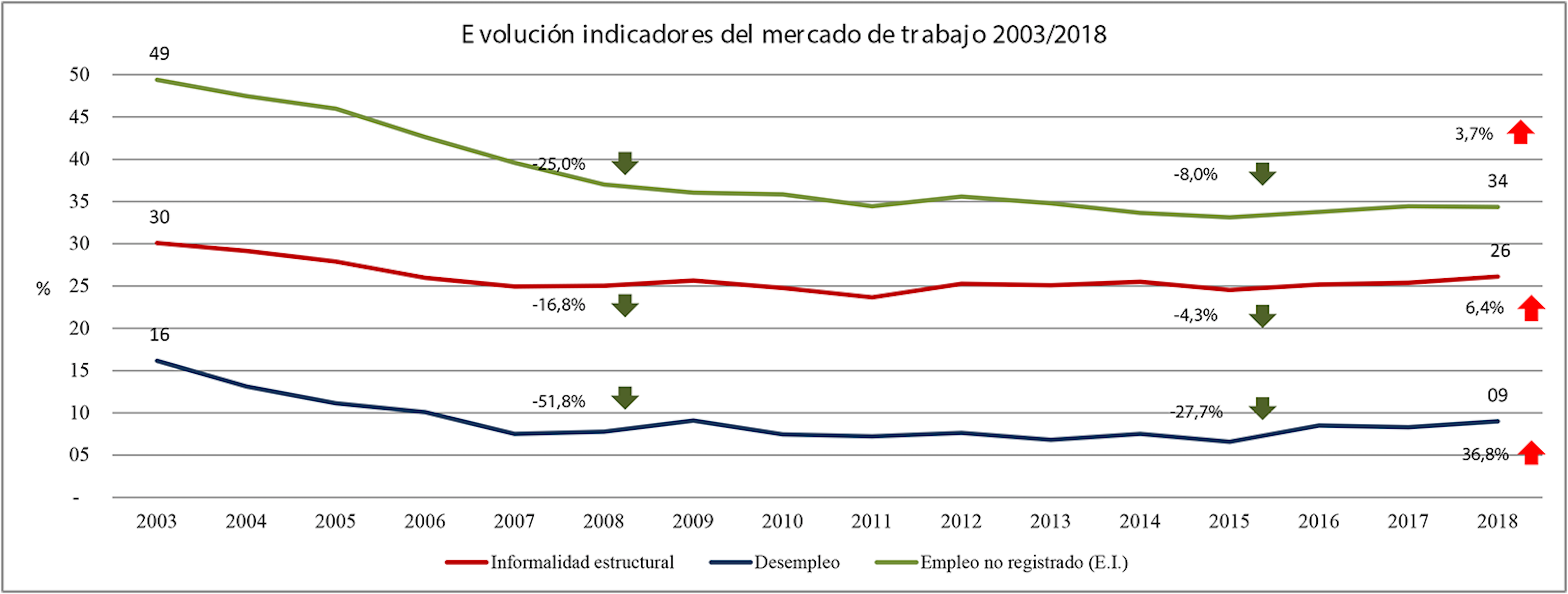

En primer lugar se observará la evolución entre el año 2003 y 2018 de tres indicadores importantes del mercado de trabajo, la tasa de desempleo abierto, la tasa de empleo informal (empleo no registrado) y la tasa de informalidad estructural o del sector informal urbano.3

Para una mejor comprensión de la evolución de estos indicadores, el análisis toma la comparación 2003/2018 y, luego, se ha separado el comportamiento en tres subperiodos, uno de 2003 a 2008, otro de 2009 a 2015 y, el último, entre 2015 y 2018. El primero será caracterizado como el ciclo de expansión, el segundo será tratado como el ciclo de estancamiento y, probablemente, sobre el último tramo puede que nos encontremos en el ingreso de un periodo de empeoramiento de las condiciones del mercado de trabajo. Es por ello que hemos decidido partir en tres esta comparación.

En quince años la evolución de todos estos indicadores ha sido, al menos, errática, en cuanto a que han decrecido fuertemente al inicio del periodo, luego se han ido estancando y, sobre los últimos años de la serie, se han comenzado a comportar negativamente.

En un análisis más detallado, en función de los subperiodos enunciados antes, cada uno de los indicadores ha evolucionado de modo diferente, mientras que la tasa de desempleo abierto entre 2003 y 2008 ha disminuido un 51.8%, el empleo no registrado bajó un 25%. Luego, la tasa de informalidad estructural es la que ha disminuido en menor proporción durante estos cinco años (-16.8%), anticipando una dificultad que se observará en detalle más adelante, que los problemas emergentes en el mercado de trabajo derivados de la heterogeneidad de la estructura socioproductiva son menos sensibles a los efectos del crecimiento tradicional de la economía. Sin embargo, independientemente de esto último, se puede caracterizar esta parte del ciclo como de expansión o de crecimiento de la economía con mejoras asociadas en la calidad del empleo.

Dentro del segundo periodo de comparación (2009/2015) que implica la última parte de los gobiernos de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, se evidencia un ciclo de estancamiento, donde la tasa de desocupación disminuyó la mitad en relación con el subperiodo previo (-27.7%); el empleo informal (no registrado) decreció tan solo un 8% y la informalidad estructural se retrajo solamente un 4.3%.

Finalmente, observando el último subperiodo analizado (2015/2018), los tres indicadores del mercado de trabajo volvieron a comportarse negativamente, aumentando sus tasas: el desempleo en el orden de un 36.8%, el empleo informal un 3.7% y la informalidad estructural un 6.4%.

Estos datos reflejan que más allá del comportamiento diferencial entre los distintos indicadores, también hay una modificación en la intensidad del cambio según los periodos analizados. Los mayores decrecimientos se explican entre los años 2003/2008 cuando se aprovechó la importante capacidad ociosa que tenía la economía argentina luego del piso crítico tocado en los años 2001/2002.

En los años subsiguientes las dificultades internas4 para mantener el mismo tipo de crecimiento así como la emergencia de la crisis internacional a partir de fines del año 2008, se reflejan en el consiguiente estancamiento de los indicadores.

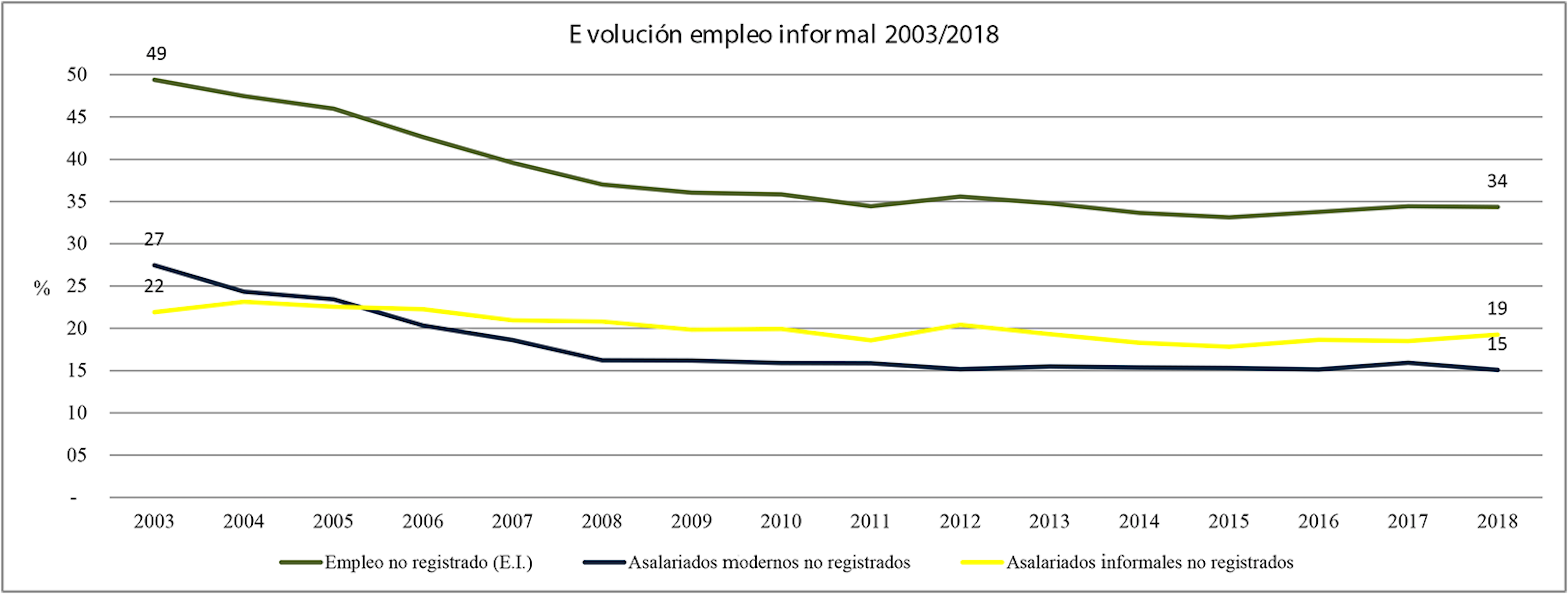

En el Gráfico 2 se hace una observación con mayor detalle dentro del segmento de los asalariados no registrados que es el punto particular que pretendemos analizar: cómo en este contexto, la evolución del problema del empleo informal (no registrado) tiene un comportamiento diferencial al ser analizado desde el punto de vista estructural. Ya se ha visto en el gráfico anterior que este grupo de trabajadores con empleo informal disminuyó en un 30% en los últimos quince años, con un comportamiento diferente según cada subperiodo; ahora, lo que se tratará de probar es que este decrecimiento estuvo y está condicionado o atravesado por las consideraciones sobre la heterogeneidad estructural mencionadas anteriormente.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta permanente de hogares (EPH).

Gráfico 1 Informalidad estructural, desempleo y empleo no registrado, 2003/2018 - % (sobre Ocupados/PEA/Asalariados).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta permanente de hogares (EPH).

Gráfico 2 Total empleo informal (no registrado), asalariados modernos no registrados y asalariados del sector informal no registrados 2003/2018 - % (sobre total asalariados).

En primer lugar, se observa la misma curva del total del empleo informal del primer gráfico, solamente para establecer comparaciones. Luego, se evidencia dentro del grupo de los asalariados del sector moderno que el no registro del puesto de trabajo ha disminuido un 45%, o sea, muy por encima de la media (-30%), pasando de representar el 27.5% dentro del total de asalariados en 2003 a significar un 15% en 2018.

Por otro lado, para el grupo de los asalariados no registrados que provienen del sector informal ha ocurrido lo contrario, el no registro ha disminuido solo el 12% en dieciocho años, representando en 2003 un 21.9% en el total de asalariados a un 19.3% en 2018.

Evidentemente, la condición estructural del origen del puesto de trabajo pareciera condicionar, entre otras cuestiones, las chances de probabilidad de que el mismo esté registrado o no. ¿Por qué afirmamos que es el aspecto estructural lo que está incidiendo?, porque para los puestos de trabajo del sector informal la condición de no registro obedece a una imposibilidad concreta de poder cumplir con las leyes de trabajo y/o impositivas, imposibilidad que se deriva de la escasa (casi nula) reproducción de capital que tiene la unidad productiva adonde están insertos dichos puestos de trabajo. En cambio, para los puestos de trabajo del sector moderno, el no registro del empleo se deriva generalmente de un acto de elusión o evasión de las normativas laborales vigentes ya que, en estos casos, no existe una traba de índole productivo y/o económico en tanto subsistencia de la unidad productiva para no tener en condiciones de total legalidad a los trabajadores.

Este punto es central para comprender dos cuestiones: una relacionada con el modo en que se originan las empresas o unidades productivas y, en segundo lugar, qué tipo de políticas públicas son pertinentes en cada caso. Respecto a la primera cuestión, queda claro que una unidad productiva que se desarrolla básicamente como una estrategia de autoempleo dentro del sector informal tiene muy altas desventajas desde el punto de vista productivo y de rentabilidad frente a las que se originan dentro del sector moderno de la estructura social y productiva. Estas desventajas se expresan de muchas maneras, una de estas es la imposibilidad de cumplir con las normativas del contrato de trabajo implicando, entre otras consecuencias, la condición de no registro del empleo. En cuanto a la segunda cuestión, mientras que para las unidades productivas del sector moderno la principal política pública para atacar el empleo informal puede ser un eficiente programa de “policía o fiscalización del trabajo”, esto es completamente insuficiente, y quizás contraproducente, para el problema del no registro dentro del sector informal.

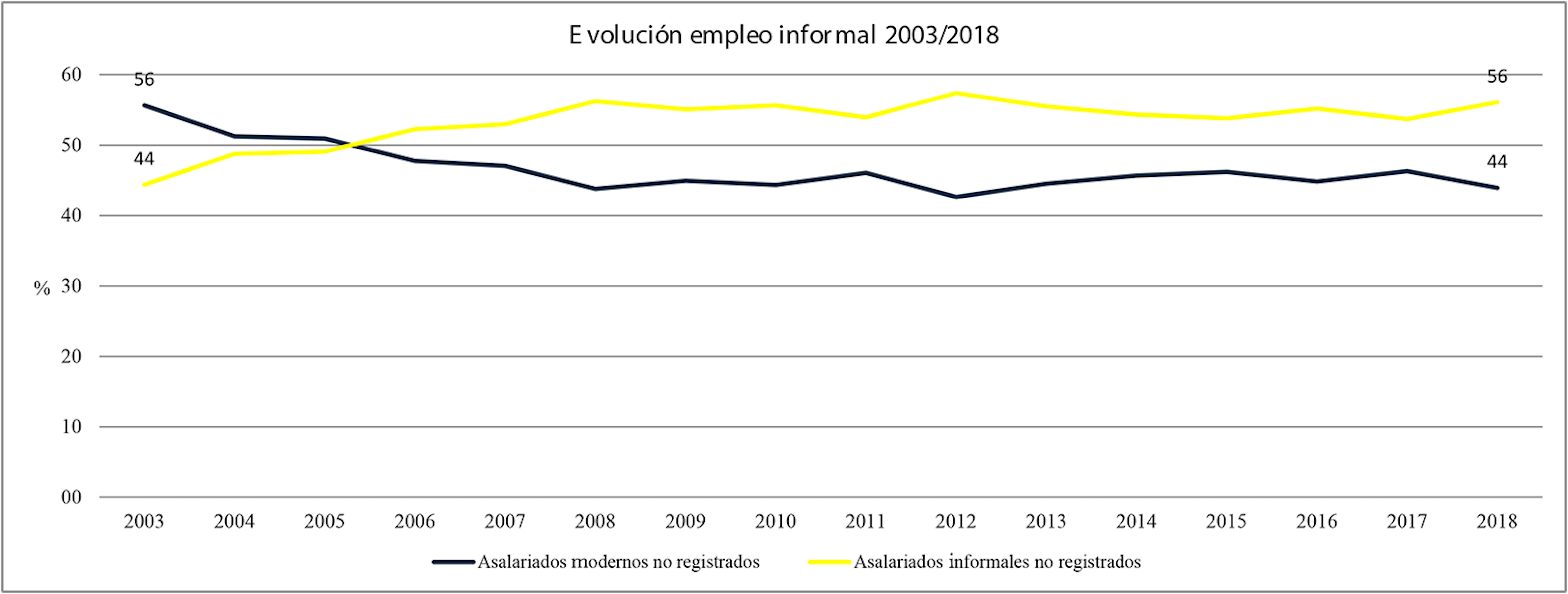

Los últimos dos gráficos apuntan a observar este comportamiento diferencial desde otros puntos complementarios. En el Gráfico 3 se detalla la participación de los asalariados modernos y estructuralmente informales no registrados sobre el total de asalariados no registrados.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta permanente de hogares (EPH).

Gráfico 3 Asalariados modernos no registrados y asalariados del sector informal no registrados 2003/2018 - % (sobre total asalariados no registrados).

En este sentido, para el año 2003 de la totalidad de asalariados no registrados (que, a su vez, representaban el 49.4% del total de asalariados ocupados) un 55.6% eran modernos y un 44.4% del sector informal. Luego de quince años la participación de los asalariados modernos disminuyó al 43.9%, lo que implicó un decrecimiento del 21%, mientras que la participación de los asalariados del sector informal aumentó en un 26%, pasando de 44% en 2003 al 56% para el 2018.

O sea, en el periodo analizado, se evidenciaron dos tendencias de diferente índole, concomitantemente con la disminución de la cantidad absoluta de asa-

lariados no registrados (pasaje de una tasa del 49.4% al 34.3%) cambió la com posición de los mismos, pasando de ser la mayoría los del sector moderno en 2003 a ser la mayoría los del sector informal en el 2018. Como se puede apreciar, si bien hubo mejoras en la calidad del trabajo desde la salida de la crisis en el 2003, aún más allá de los vaivenes, también es cierto que estas mejoras se focalizaron significativamente dentro del sector moderno del aparato social y productivo argentino.

Esta evolución hay que contextualizarla en quince años donde el empleo asalariado creció un 34%, o sea, en estos quince años se crearon aproximadamente 2.4 millones de puestos de trabajo asalariados. Ahora bien, en ese lapso los puestos no registrados del sector moderno descendieron en 476,000 mientras que los puestos de trabajo no registrados del sector informal no solo no descendieron sino que crecieron en 252,000 puestos.

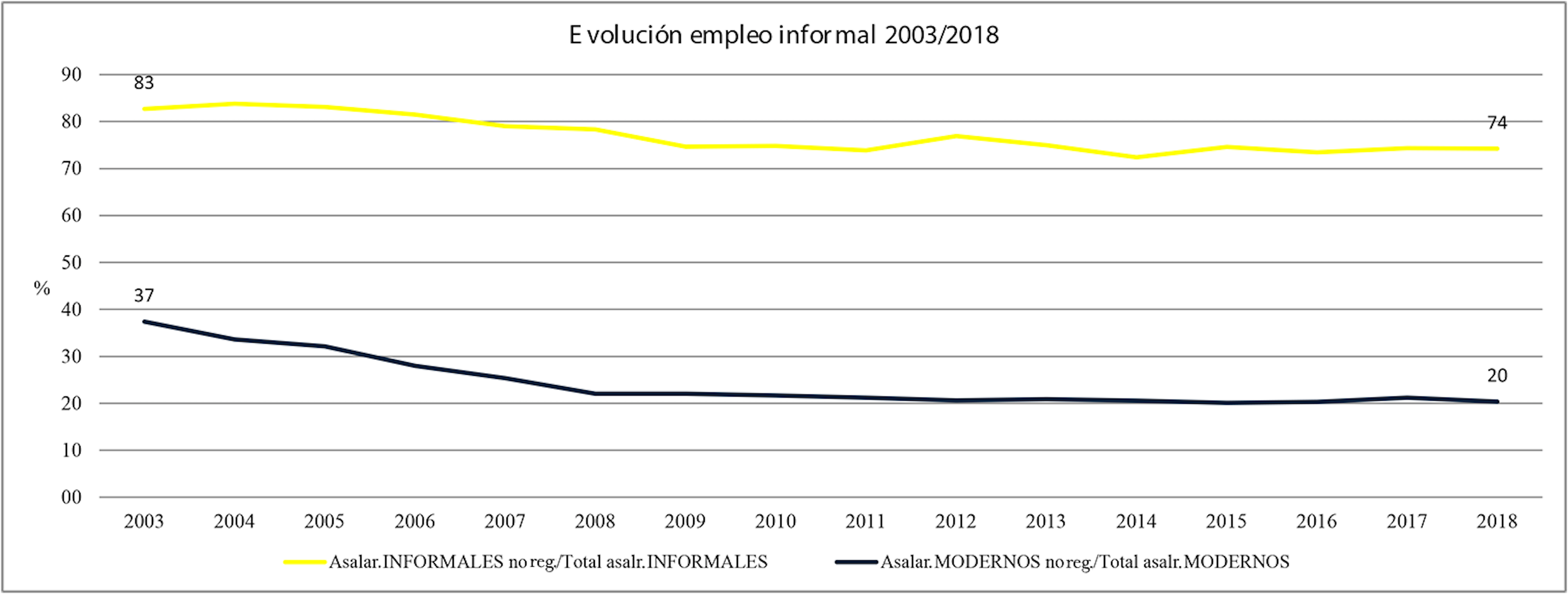

Finalmente, se observa el Gráfico 4 donde se analizan los empleos informales (no registrados) en relación con el total de asalariados de cada segmento: total de asalariados del sector informal por un lado y total de asalariados del sector moderno por otro.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta permanente de hogares (EPH).

Gráfico 4 Asalariados modernos no registrados sobre el total de asalariados modernos y asalariados del sector informal no registrados sobre el total de asalariados informales 2003/2018 - %

En primer lugar, algo que se mantiene de manera bastante constante, tanto en 2003 como en 2018, es que la mayoría de los empleos del sector moderno están registrados, es decir, desde la clasificación de la OIT son empleos formales, mientras que, a la inversa, la mayoría de los puestos de trabajo de la informalidad estructural son no registrados.

En segundo lugar, dentro del sector moderno en el año 2003 un 37% de los empleos de este sector no estaban registrados, proporción que disminuyó al 20% para el año 2018, implicando una caída de 46 puntos.

Por último, si se observa exclusivamente el sector informal o la informalidad estructural, los puestos de trabajo asalariados no registrados para el año 2003 representaban cerca del 83% y esta proporción para el año 2018 descendió a solo el 74%, o sea, que la disminución fue del 10%. Evidentemente, después de 15 años en los que, alternadamente hubo un importante crecimiento económico, dentro del sector informal los asalariados no registrados siguen representando la mayoría de los casos. Esto tiene que ver porque una buena parte de los empleos que se crean año tras año son estructuralmente informales y, a la vez, son empleos no registrados.

Es evidente que ambos segmentos, ante un periodo que tuvo varios años de crecimiento económico, han respondido de modo diferente, mientras que dentro del sector moderno ha disminuido considerablemente el empleo no registrado, no ha sucedido lo mismo dentro del sector informal.

Por lo tanto, se puede inferir que lo que ha dado fruto, más allá de la creación de empleos, es la política pública tradicional de fiscalización o inspección del trabajo instando a la regularización del mismo. Del mismo modo, puede inferirse que este tipo de políticas no ha tenido un importante efecto dentro del sector informal. Y la razón de esto no radica en una voluntad explícita de los trabajadores de eludir las normas laborales e impositivas vigentes sino por un problema de productividad y excedente que no permite a la mayoría de estas unidades productivas encuadrar los empleos dentro de los parámetros de derechos y seguridad social previstos en Argentina.

Reflexiones finales

Actualmente, no existe un desarrollo unificado de una teoría sobre la informalidad laboral, conviviendo diversas propuestas de conceptualización diferentes del fenómeno, algunas inclusive contradictorias entre sí.

Aún con los avances que ha realizado la OIT, sigue siendo confusa la forma en que ha definido empíricamente el concepto empleo informal. Básicamente se lo sigue observando por su carácter de empleo no registrado en datos agregados, en tanto que este indicador sería el emergente de fenómenos distintos. Esta dualidad de fenómenos implicados se evidenciaría claramente dentro de los mercados de trabajo de las sociedades con una estructura socioproductiva heterogénea.

En términos metodológicos, el concepto de informalidad laboral (empleo no registrado), como variable compleja, estaría designando dos tipos de fenómenos distintos a pesar de reflejarse en el mismo indicador emergente. Por un lado, representa el trabajo no registrado derivado de la imposibilidad de articular la situación laboral de otra forma por limitaciones de la estructura socioproductiva y, por el otro, evidencia el trabajo no registrado que se deriva de una decisión de eludir ciertas normativas de las leyes de trabajo o impositivas vigentes.

Por lo tanto, desde el punto de vista de este artículo, esta diferencia por sí sola justificaría la necesidad de repensar la tipificación del concepto de empleo informal, de manera que los sistemas estadísticos comiencen a ofrecer de manera sistemática la evolución del no registro segmentado en función del sector moderno de la economía y del sector informal.

Estas implicancias impactan directamente en el diseño y aplicación de las políticas públicas para el tratamiento del problema de la informalidad.

Mientras que para uno de los casos, el que atañe a los empleos del sector moderno, la política estará centrada en elevar los niveles de inspección y control sobre las empresas para mejorar las condiciones sobre las que se estructura el puesto de trabajo, para el sector informal o de la informalidad estructural se necesitará una combinación más compleja de políticas y acciones que permitan sacar a los trabajadores de este tipo de inserción socioproductiva.

En Argentina, la evolución del trabajo no registrado (informalidad laboral) ha sido diferente entre el sector moderno de la economía en relación con el sector informal. Mientras que en el primero disminuyó más de un 30% en el segundo la baja fue de solo 13%.

La explicación a esta diferencia hay que buscarla en las condiciones heterogéneas de la estructura social y productiva, donde por esta propia heterogeneidad, fractura o dualidad estructural, el crecimiento económico funciona como una condición necesaria pero no suficiente para mitigar las dificultades derivadas de la informalidad.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)