Introducción

El virus Covid-19 se originó en la ciudad de Wuhan durante el mes de diciembre de 2019, identificado, inicialmente, por las autoridades correspondientes como una epidemia, no obstante, la enfermedad comenzó a expandirse fuera de los límites de China. La rapidez con la que el virus se propagaba hacia otros países generó que el 30 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara una emergencia en salud pública de preocupación internacional, que desató más de dos millones de muertes.

En América Latina, el primer caso confirmado por Covid-19 se anunció el 26 de febrero en Brasil, pero fue en Argentina (el 7 de marzo del 2020) donde se registró el primer deceso causado por el virus en el continente (BBC News, marzo 8, 2020). A partir de estos primeros casos en la región, los países del Cono Sur comenzaron a tomar medidas como cerrar fronteras, espacios públicos, culturales, educativos de diferentes niveles, suspender eventos deportivos, reuniones sociales y limitar la circulación de transportes públicos. Otras medidas de prevención, que partieron de criterios epidemiológicos, fueron el confinamiento y el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y medidas de higiene. Cabe destacar, que durante los primeros 90 días a partir de la declaración de la pandemia en la región, solo 3 países no presentaban transmisión comunitaria: Costa Rica, Cuba y Uruguay,1 con una tasa de letalidad promedio del 3.4% (Acosta 2020). En este contexto, es indispensable considerar y vincular la incidencia y mortalidad por Covid-19 con las políticas implementadas y las variables sociales, demográficas y sanitarias que fueron adoptadas por cada país. Ecuador, Perú y Brasil fueron los países más afectados en los primeros 90 días, siendo la tasa cruda de mortalidad (TCM) superior a la observada en Europa en un lapso similar.

Estas diferencias respecto a la tasa de mortalidad son en parte producto de las diversas condiciones de los sistemas de salud regionales que, sumadas al escaso acceso a la protección social, en un contexto de franco envejecimiento poblacional y transición demográfica, presentan un panorama adverso frente a la pandemia en general y para las personas mayores en particular. Esta pandemia pone al descubierto desigualdades estructurales prexistentes al tiempo que refleja experiencias dispares influenciadas por los determinantes sociales de la salud (Bambra et al. 2020). La heterogeneidad que de por sí representa la región se vio también plasmada en los diferentes enfoques, prioridades y estrategias implementadas (Huenchuan 2020).

En Argentina, entre agosto y diciembre de 2020, el 18.48% de la población total afectada por Covid-19 correspondía a las personas de 60 y más años. De manera simultánea, se determinó que la tasa de letalidad en este colectivo representó un 12%, mientras que, para el total de la población se estima en un 2.86% (Informe Oficial Diario Ministerio de Salud de la Nación 2020). Este tipo de datos validados y sostenidos por organismos internacionales y nacionales generó que esta situación se definiera como una “emergencia geriátrica” (Pinazo-Hernandis 2020, 1); consecuentemente, medidas de prevención como el “aislamiento y/o cuarentena” fueron reforzadas en el grupo de las personas mayores. Esto implica un abordaje homogeneizador sobre las políticas implementadas para “proteger” y “cuidar” a los mayores, obviando las características particulares y singulares de las trayectorias de vida. En efecto, muchos de los discursos tendieron a invisibilizar por completo la diversidad propia del envejecimiento. Existen, por ejemplo, diferencias a considerar en cuanto a la presencia de enfermedades crónicas previas como diabetes, afecciones respiratorias, cardiovasculares o cáncer (Aquino-Canchari et al. 2020). En este punto acordamos con Pinazo-Hernandis (2020) quien advierte que las personas mayores no son más vulnerables por su edad cronológica sino por su edad biológica. Es decir, que las condiciones de salud previas, sobre todo, referidas a padecimientos crónicos tienen mayor incidencia que los años de vida que nos marca el calendario.

La tensión que se produce entre la necesidad de preservar del contagio a las personas mayores y la interrupción de los controles de afecciones crónicas mostrará más temprano que tarde impactos a nivel de movilidad, salud mental y física. Al mismo tiempo, debe ponderarse el efecto del aislamiento prolongado no solo en la salud sino sobre la autonomía de los mayores.

Si bien, se trata de un dilema que no puede resolverse con celeridad, amerita un balance equilibrado, justo y honesto por parte de los Estados que deberán seguir garantizando el derecho a la salud. Así, este contexto parece ir a contramano de los derechos que se buscan proteger y garantizar2 reconociendo la autonomía y la capacidad de las personas mayores de ejercer ciudadanía y aportar a las sociedades.

Medios de comunicación, personas mayores y Covid-19

Partiendo de reconocer que los medios solo abordan información que consideran importante y desde una determinada posición ideológica, es necesario dejar de pensar en los discursos mediáticos como meramente objetivos y comenzar a percibir su rol como transmisores de sentidos, reforzadores y difusores de una situación o fenómeno social (Verón 1995). Esto implica considerar que los acontecimientos sociales comienzan a existir por fuera de la prensa, determinando la forma en la que los actores sociales ven, analizan, comprenden y actúan dentro de la sociedad y en un determinado contexto. Simultáneamente, los discursos y representaciones que existen dentro de una comunidad son la base sobre la cual se retroalimenta la prensa.

En este sentido, los medios de comunicación actúan como agentes de socialización que terminan reforzando una serie de estereotipos en la audiencia, incidiendo tanto en el trato para con las personas mayores como también en la percepción de que este grupo en particular tiene de sí mismo. Estas nociones, se encuentran estrechamente relacionadas con los ideales promovidos dentro de la sociedad capitalista, donde el trabajo y el consumo, pilares del sistema, están centrados en los jóvenes y adultos; mientras que, por el contrario, las personas mayores son vistas como una carga para la sociedad.

La predominancia de una ecuación simbólica que vincula la vejez con la improductividad, la enfermedad, la decrepitud o decadencia es lo que ha llevado al gerontólogo R. Butler (1969) a denominar este proceso como ageism. En castellano adquiere diversas acepciones: “edadismo”, “gerofobia” o “viejismo”, definido como la alteración de sentimientos, creencias o comportamientos en respuesta a la edad cronológica percibida de un individuo o un grupo de personas (Salvarezza 2002).

Existen tres tipos de ageism: social, profesional y comunal (Palmore 1999). El ageism social se manifiesta a través de conductas discriminatorias por parte de los servicios de salud y los sistemas de protección social basando su atención exclusivamente en la edad cronológica. El ageism profesional reproduce miradas estereotipadas de los profesionales hacia las personas mayores, por ejemplo, “infantilizando” sus comportamientos. El ageism comunal se refiere a la falta de servicios sociales, recreativos y sanitarios adecuados a las necesidades de las personas mayores (Sánchez Salgado 2005). Tanto los prejuicios como las conductas discriminatorias, las prácticas institucionales y políticas dan cuenta del mantenimiento de estereotipos que muchas veces excluyen a las personas mayores.

En cuanto a los estereotipos,3 se trata de un conjunto de atributos y creencias que definen una categoría social o grupo (Sarabia Cobo y Castanedo Pfeiffer 2015; Fornós Esteve 2003; Hilton y Von Hippel 1996). La estereotipia sobre un grupo origina una serie de prejuicios que, en el caso de la vejez, reducen la diversidad a un conjunto de rasgos que se aplican a todas las personas. Existen estereotipos negativos y positivos sobre la vejez, por ejemplo, la decadencia e improductividad en un caso y la sabiduría, experiencia y prestigio en el otro. Destacamos los estereotipos que operan sin advertencia, intención ni control consciente y voluntario (Levy y Banaji 2004).4 Esto ocurre, en parte, debido a la ausencia de un odio fuerte y explícito hacia los viejos, como sí ocurre con las minorías étnicas o religiosas. A su vez, la existencia de una amplia aceptación de sentimientos y creencias negativas implícitas hacia las personas mayores dificulta aún más el cuestionamiento de los mismos.

En lo que atañe a falsas creencias o imágenes negativas, diferentes organismos internacionales (Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, entre otras) han declarado de interés la necesidad de bregar por superarlas, buscando generar contextos más inclusivos para los mayores. En efecto, tanto el Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento, celebrado en Viena en 1982, como su segunda edición realizada en Madrid en 2002, proponen entre sus declaraciones eliminar los prejuicios que afectan la vida de las personas mayores. En el ámbito regional, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos (2015)5 de las personas mayores protege el derecho a la igualdad y no discriminación por razones de edad. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud puso en marcha una campaña para luchar contra el edadismo a nivel mundial. En virtud de ello, elaboró un informe en el que destaca que los medios de comunicación se encuentran entre los sectores de la sociedad donde circulan prejuicios basados en la edad cronológica (OMS 2021). Se afirma, a su vez, que una de cada dos personas en el mundo son “edadistas contra las personas mayores”.

La internalización y naturalización de las representaciones estereotipadas (muchas veces negativas) funcionan como profecía autocumplida para los adultos mayores, afectando, por ejemplo, el desempeño en las funciones cognitivas. En cambio, aquellas representaciones basadas en el envejecimiento activo y saludable permiten optimizar la vejez como un momento del curso de vida que no necesariamente implica deterioro, sino que asume las transformaciones biológicas y muestra una gran diversidad.

Resulta llamativo que, en un contexto de envejecimiento demográfico global los medios de comunicación se enfoquen solo parcialmente en las personas mayores o incluso ofrezcan una imagen estereotipada como sucede a menudo, destacando aspectos “dramáticos” como el abandono, el maltrato, la muerte, la soledad, el aislamiento que muchas veces son los temas por los cuales los mayores son noticia (Madrid 2019; Bravo-Segal 2018). En este punto observamos que, si bien la comunicación deviene un derecho universal, fundamental e indivisible parece no cumplirse para el conjunto de la ciudadanía (Frávega et al. 2015).

De acuerdo con el monitoreo que realiza la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, en 2015 y 2016, los porcentajes de noticias televisivas que tematizan sobre personas mayores alcanzaron el 0.6% y 1.1%, respectivamente. Las temáticas más frecuentes en las que se informa sobre la población mayor se refieren a políticas públicas, policiales e información previsional (Defensoría del Público, Informe Personas Mayores 2016).

El análisis de contenido que realizó Bouche (2015), en los diarios Argentinos Clarín, Página 12 y La Nación (entre diciembre de 2014 y marzo de 2015), muestra cómo los discursos contribuyen a la inclusión-exclusión de este grupo en particular. Los principales resultados dan cuenta de que los estereotipos positivos se asocian únicamente a celebridades o personas famosas mientras que, el resto de las personas mayores son percibidas como víctimas6 que deben ser protegidas. Esta connotación negativa, con base en la edad cronológica y ciertas características como problemas de salud, pasividad, vulnerabilidad y dependencia se inscriben dentro del ageism/viejismo.

Como consecuencia de la emergencia sanitaria que desató el Covid-19, varios medios de comunicación pusieron el foco en las personas mayores de 60 años. Pero, el énfasis estuvo dirigido a mostrar los fallecidos y contagiados en residencias de larga estadía destacando, a su vez, aspectos como la fragilidad, el declive o decadencia reforzando así estereotipos sobre la vejez (Bravo-Segal y Villar 2020).

La invisibilización de las características particulares y la diversidad en la vejez fue también registrada en un estudio acerca del tratamiento informativo de las personas mayores en Perú hacia mediados de marzo de 2020, al inicio de la pandemia (Angulo-Giraldo et al. 2020). Los principales resultados de esta investigación evidencian que las noticias destacan la vulnerabilidad, el riesgo, abandono o condición de víctima de este grupo etario donde las mujeres aparecen subrepresentadas. A su vez, los autores subrayan la escasa capacidad de agencia que se adjudica a los mayores, lo que también afecta su capacidad de autonomía.

Durante la pandemia por Covid-19 hubo una prevalencia de miradas homogeneizadoras y estereotipadas de las personas mayores, principalmente representadas como un grupo que se “contagia y muere”, cuando en realidad la vulnerabilidad se encuentra asociada a condiciones previas de índole económica, social y cultural. Fraser et al. (2020) identifican la “vulnerabilidad” como la representación por antonomasia más frecuente en los discursos públicos. Se enfatizó la idea de que la pandemia es un “problema de las personas mayores” debido al incremento de la mortalidad en edades avanzadas. Como hemos mencionado, la comorbilidad y fragilidad deben también ser consideradas y no solo la edad cronológica.

En relación con los modos de representar a los mayores en las redes sociales, un estudio realizado sobre contenidos de Twitter (en pandemia) muestra que una cuarta parte de los mensajes eran discriminatorios o potencialmente ofensivos para este grupo etario (Jimenez‐Sotomayor et al. 2020).

Recuperando estos hallazgos y destacando el papel de los medios de comunicación como actores claves en la producción y reproducción de significados, este trabajo busca analizar los modos de representar a los mayores en contexto de pandemia. Para ello, se estudian titulares publicados por diarios argentinos de alcance nacional, provincial y local, desde marzo del 2020 hasta enero del 2021.

Metodología

Se realizó un análisis de contenido temático a un total de 206 titulares de noticias publicadas en periódicos de Argentina. La potencialidad de este método reside en su adaptabilidad al estudio de los fenómenos comunicativos humanos (Bardin 2002; Krippendorff 1990). Los titulares constituyen desde el enfoque del análisis crítico del discurso (ACD) una macroestructura semántica que, por su visibilidad, se vuelve más memorizable y, en consecuencia, más persuasiva (Van Dijk 2016). El ACD es multidisciplinar, se centra en el estudio de las desigualdades y el papel del discurso público que determina creencias y acciones, en este caso, sobre las personas mayores (Van Dijk 2003).

El intervalo de tiempo considerado fue desde el 15 de marzo de 2020, fecha en la que se anunciaron medidas de confinamiento en Argentina, hasta el 28 de enero de 2021. Las fuentes consultadas fueron diarios de diferente alcance geográfico locales, provinciales o nacionales. El corpus se seleccionó utilizando, por un lado, como motor de búsqueda la herramienta de Google noticias, estableciendo filtros de fechas y país. Por otro lado, se realizó también un relevamiento en los portales de diferentes periódicos que tienen disponible buscadores. Se utilizaron las siguientes palabras claves: personas mayores, adultos mayores, abuelos, jubilados, geriátricos, residencias, adjetivos numerales referentes a este grupo de edad, Covid-19 y pandemia.

Cada titular constituyó una unidad que se sometió a un análisis de contenido donde se identificaron temas principales. Posteriormente, se clasificaron por categorías que identificaron temas generales y valoración sobre las personas mayores como favorable, desfavorable o neutra. La primera autora del artículo realizó la sistematización de datos y valoración; luego un 30% de los titulares seleccionados al azar fueron categorizados por la segunda autora. Seguidamente, se calculó el índice de Kappa que arrojó un valor de interobservadores de 0.59 lo que indica una concordancia moderada (Piovani 2018). Las diferencias entre ambas observadoras se sometieron a discusión con objeto de lograr una categorización concluyente.

Resultados

En función del análisis de contenido y la valoración se delimitaron tres tipos de categorías: desfavorable favorable y neutra. A continuación, se describen en un orden de frecuencia decreciente.

Los titulares en los que se evocan aspectos positivos se definieron como favorables y fueron los que presentaron mayor frecuencia (41%) (Tabla 1). Tres subcategorías se definieron en este caso. La primera hace referencia a políticas de cuidados (17%) e incluye medidas y programas que se implementaron en contexto de pandemia a fin de ampliar, reconocer y proteger los derechos de las personas mayores, sin restarles autonomía y capacidad de decisión. Tanto medidas nacionales, provinciales como locales conformaron esta categoría. Por ejemplo: “Darán licencia a personas mayores de 60 años y habrá horarios especiales en servicios” (Télam, marzo 15, 2020).

Tabla 1 Frecuencia (con porcentaje entre paréntesis) de las categorías temáticas para los titulares sobre personas mayores y Covid-19.

| Categoría | Total N = 206 |

| Favorable | 85 (41) |

| Políticas Cuidados “La municipalidad lanzará un programa solidario para asistir a las personas mayores con sus mandados y trámites “ |

35 (17) |

| Cuidados “Recomiendan utilizar videollamadas con los familiares en los geriátricos bonaerenses” |

28 (14) |

| Resiliencia | Recuperación “Tiene 91 años, venció al coronavirus y graba videos con su nieto” |

22 (11) |

| Desfavorable | 75 (36) |

| Contagios | Decesos “Coronavirus en Argentina: murió uno de los 21 ancianos que se contagió de Covid-19 en un geriátrico en Córdoba” |

52 (25) |

| Vulnerabilidad | Riesgo “Cómo proteger a los adultos mayores, las víctimas principales del coronavirus” |

16 (8) |

| Maltrato | Abuso “Atan a dos ancianos y, mientras los saquean, beben alcohol y comen” |

7 (3) |

| Neutra | 46 (22) |

| “El 85.5% de los adultos mayores salió al menos una vez durante la cuarentena” | 46 (22) |

Fuente: Elaboración propia.

La segunda subcategoría definida como cuidados (14%) incluye aquellos que involucran tanto a la esfera familiar, comunitaria como institucional (sobre todo en residencias de larga estadía). Esta subcategoría abarca los cuidados y recomendaciones sanitarias destinadas a la población mayor: Recomiendan hacerse análisis antes de visitar a los mayores (Diario de la República/San Luis, noviembre 29, 2020). La capacidad de resiliencia y de recuperación que tienen las personas mayores frente al Covid-19 constituye la tercera subcategoría favorable (11%). En estos casos se destaca el “heroísmo” con el que se sobreponen y le ganan al virus: Un catamarqueño de 101 años venció al Covid-19 y tuvo muy pocos síntomas (Elancasti/ San Fernando del Valle de Catamarca, enero 9, 2021). A su vez, se pondera positivamente la importancia de su presencia en las dinámicas familiares: Mirar a los abuelos nos renueva la esperanza (El Argentino/Gualeguaychú, Entre Ríos, julio 27, 2020) y su capacidad de afrontar con “paciencia” y “resignación” la adversidad en el contexto actual.

Aquellos titulares desfavorables (36%) connotan diferentes aspectos negativos que definen a las personas mayores que son “noticia”. También en este caso se identificaron tres subcategorías. La primera de ellas, con mayor frecuencia de aparición, está conformada por los titulares que informan sobre contagios o muertes a causa de Covid-19 en personas mayores (25%). Así, la misma abarca los titulares que se refieren a los mayores destacando que están “contagiados”, “infectados” o que han fallecido producto del virus: El coronavirus se cobró la vida de dos abuelos en un geriátrico tucumano (Diario Panorama/Santiago del Estero, diciembre 8, 2020). Destacamos que este grupo poblacional está especialmente representado como una población donde el virus produce gran mortalidad (véase Tabla 1).

La segunda subcategoría define aspectos sobre la vulnerabilidad y riesgo de las personas mayores aludiendo a la tristeza, soledad o aislamiento que sufren así como su condición de “víctimas” o de “fragilidad” frente al coronavirus (8%): Cómo la pandemia de coronavirus alimenta la epidemia de la soledad en adultos mayores (Infobae, abril 24, 2020). Otros aspectos aludidos en esta subcategoría se refieren a la situación de “pobreza” o “enfermedad”. La tercera y última subcategoría desfavorable reúne los titulares que versan sobre diferentes maltratos y abusos institucionales, familiares o sociales que sufren los mayores (3%): Lanús: trasladan a residentes de un geriátrico denunciado por maltratar y ocultar casos de coronavirus (Inforegión, septiembre 29, 2020).

Finalmente, aquellos titulares que no hacían referencia sobre aspectos negativos o positivos de las personas mayores o sus circunstancias de vida conformaron la valoración neutra (22%). En estas descripciones no encontramos juicios de valor o preconceptos sobre las personas mayores sino más bien descripciones de procesos. Adultos mayores, sistema inmune y Covid-19 (Brusco, septiembre 16, 2020).

En las categorías desfavorables es notable que cuando se informa sobre las personas mayores, se realizan aseveraciones absolutas y homogéneas sobre todo el colectivo. Por ejemplo: Los ancianos con coronavirus muestran síntomas inusuales (Infobae, abril 25, 2020) o El coronavirus es más mortal en personas mayores y sobre todo en hombres (Infobae, agosto 30, 2020). Por el contrario, cuando se trata de valoraciones favorables advertimos que los titulares identifican a una persona en particular. Esto se evidencia en la mención de la edad y/o nombre propio de la persona aludida en el titular, a saber: Una marplatense de 113 años se recuperó de coronavirus (Elancasti/ San Fernando del Valle de Catamarca, diciembre 25, 2020); Con alegría y carteles, recibieron a un abuelo de 84 que venció al coronavirus en Rodeíto (El Tribuno/Salta, octubre 2, 2020).

Observando la distribución entre categorías y subcategorías notamos que, los titulares sobre muertes y contagios representan un cuarto del total de la muestra, mientras que la distribución entre las categorías favorables es más pareja. En efecto, las muertes y contagios, sobre todo en el primer año de pandemia, fueron especialmente enfatizadas en los medios, basadas en la mortalidad diferencial por grupos de edad.

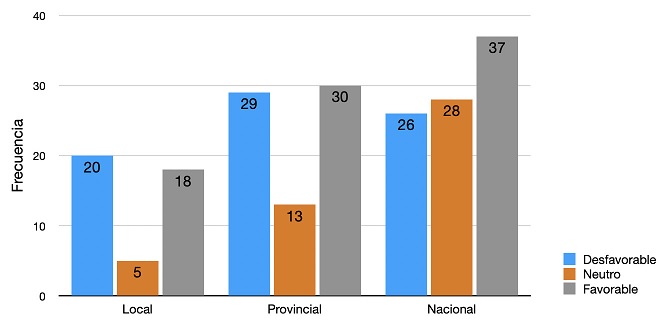

Con respecto al alcance geográfico de los medios y la valoración, se observó el mismo patrón tanto en diarios locales como provinciales respecto a la proporción de titulares favorables y desfavorables. En cambio, en los medios nacionales los titulares favorables fueron mayores (véase Figura 1).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1 Frecuencia de valoraciones de titulares según alcance geográfico del medio.

Además del análisis de los titulares se sistematizaron las denominaciones de las personas mayores en los casos en que la alusión era directa. En varias ocasiones identificamos que la referencia era indirecta donde se menciona la institución “geriátrica”, el “hogar” o la “residencia”.

A pesar de que la denominación aceptada en el campo gerontológico es la de “personas mayores” o “adultos mayores” observamos que la palabra “abuelos” (tanto en singular como en plural) es la más frecuente (Tabla 2). Lo llamativo es que en más del 60% de los casos en los que se utiliza esta última denominación se refiere a un ámbito extrafamiliar. Es decir, erróneamente se generaliza un rol familiar para nominar a un colectivo de personas muy diverso. Esto no hace más que reforzar una mirada prejuiciosa que confunde roles sociales y familiares: Matrimonio de abuelos santiagueños de 80 años vencieron al coronavirus (Crónica, octubre 10, 2020).

Tabla 2 Frecuencia de denominaciones de las personas mayores en titulares sobre covid-19 del periodo analizado.

| Denominación | Frecuencia |

| Abuelos | 72 |

| Adultos mayores | 50 |

| Personas mayores | 21 |

| Ancianos | 18 |

| Edad concreta/adjetivo numeral | 10 |

| Jubilados | 5 |

| Personas/edad/riesgo | 4 |

| Residente/Internos | 3 |

Fuente: Elaboración propia.

El tono emocional se observa, por un lado, tanto en los titulares que informan sobre la capacidad de sobreponerse y enfrentar este contexto adverso como en los casos donde se alcanza la recuperación de la enfermedad: Las personas mayores sobrellevan la extensa cuarentena con paciencia, resignación y algunos miedos (Woites, junio 19, 2020); La resiliencia de las personas mayores (Iacub, enero 26, 2021). El tono épico es especialmente destacado. En efecto, la “batalla ganada” al virus alude a la metáfora bélica tan citada en tiempos de pandemia: Ida y Alfredo, los abuelos que le ganaron al coronavirus (LM Neuquén, septiembre 20, 2020); Los abuelos le ganaron al COVID-19 (El Diario/Villa María Córdoba, septiembre 10, 2020); Historia de esperanza. Santiago del Estero: un matrimonio de abuelos de 82 y 80 años vencieron al coronavirus (Clarín, octubre 3, 2020).

Por otro lado, el tono trágico y dramático de la “batalla perdida” puede observarse tanto en los modos de informar sobre las muertes que se “cobra” el virus como en las condiciones y contexto que rodean a la muerte: El coronavirus se cobró la vida de tres abuelos en San Juan (Infocaucete/San Juan, septiembre 30, 2020); Geriátricos: Los cuerpos quedan embolsados y a veces tardan días en retirarlos (Infobrisas/Mar del Plata, octubre 21, 2020); Día negro para San Juan: fallecieron 4 abuelos por coronavirus (Infocaucete/San Juan, octubre 11, 2020).

Discusión y conclusiones

Este trabajo se propuso analizar las representaciones de las personas mayores en los titulares de prensa en contexto de pandemia. Con respecto a la valoración de los titulares, si bien, la pandemia impulsó medidas de cuidados en diferentes niveles, reforzó también generalizaciones sesgadas sobre las personas de edad. Sin desconocer las limitaciones del análisis, que no ahondó en el contenido de las noticias, entendemos que representa un aporte para la reflexión del papel de los medios de comunicación tanto en la reproducción como en la eliminación de prejuicios sobre la vejez. Como hemos planteado los estereotipos negativos tienen efectos concretos en la vida de personas mayores limitando su autonomía, fomentando su exclusión social e invisibilizando situaciones de abuso y maltrato.

Hemos mostrado que la valoración más frecuente fue favorable en los titulares que informan sobre políticas de cuidados, recomendaciones y capacidad de afrontar el contexto adverso de una emergencia sanitaria por parte de las personas mayores. Notamos aquí una diferencia con el análisis realizado por Bravo-Segal y Villar (2020) en los titulares de prensa de dos diarios españoles (marzo y abril de 2020) donde la valoración desfavorable fue mayor. Esto puede deberse a la incidencia y mortalidad asociada con el Covid-19 en ambos países para los primeros meses de la pandemia. En España, entre enero y mayo de 2020, se registraron más de 32,000 muertes por Covid-19 (Instituto Nacional de Estadísticas) mientras que, en el mismo periodo, Argentina apenas superaba los 200 decesos (Ministerio de Salud de la Nación).

En cuanto a la representación desfavorable alcanzaron más de un tercio de los titulares, donde uno de cada cuatro informan sobre muertes y contagios. En cuanto a la condición de vulnerabilidad, riesgo o maltrato el porcentaje fue menor al 10%. Esta categorización es concordante con lo analizado en otros trabajos que indagaron las representaciones de la vejez en contexto de pandemia (Angulo-Giraldo et al. 2020; Fraser et al. 2020).

Sobre las nominaciones hemos corroborado que existe, aún, un uso extendido de la palabra “abuelo/s” para referirse a las personas mayores donde, seis de cada diez veces que se utiliza no es para connotar relaciones de parentesco. Asimismo, la condición de “jubilado/a” debe usarse cuando se informe sobre cuestiones previsionales y no hacer un uso extensivo para informar sobre otros temas. En este sentido, consideramos urgente la necesidad de evitar el uso de un lenguaje peyorativo, paternalista y discriminatorio que no hace más que reforzar los estereotipos sociales sobre los mayores. Destacamos positivamente la elaboración de recomendaciones realizada por la Defensoría del Público en Argentina. Reconocemos que, si bien este estudio guarda sus limitaciones, en tanto se trata solo del análisis de titulares, nos aporta algunas pistas para la reflexión sobre el lugar social y las imágenes que se producen y reproducen sobre las personas mayores. Abogamos por ello la promoción de una participación activa de los mayores como sujetos coprotagonistas, desde una posición activa en el proceso informativo. Al mismo tiempo, entendemos que las imágenes de la población mayor deben reflejar un universo plural y diverso, vinculado a su participación en asuntos sociales, culturales y económicos.

En tanto el envejecimiento no es una experiencia única, sino que implica muchas realidades distintas, es necesario que las formas de comunicar reflejen esa diversidad. Destacamos que las formas de representar a los mayores deben respetar su condición de ciudadanía, reconociendo el ejercicio de derechos y deberes con el aporte que este colectivo puede hacer en términos de participación social, cultural y política.

Por último, inscribimos este trabajo en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud buscando aportar a la reducción del edadismo en un trabajo mancomunado que incluye no solo el ámbito académico sino las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos, el sector privado y todas las personas sin distinción de edad.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)