Introducción

El periodo Preclásico tuvo expresiones culturales y amplitud geográfica relativamente homogéneos en Mesoamérica. Uno de estos rasgos compartidos fueron las formaciones troncocónicas, o agujeros circulares o semicirculares hechos sobre el piso, asociadas a espacios habitacionales; su amplitud abarca desde el centro sur de Mesoamérica hasta El Salvador (García Mol et al. 1989; Ichikawa y Shibata 2007, 2008; Ochoa 1989). A la fecha se ha discurrido que las fosas troncocónicas fueron espacios de almacenamiento multiusos para albergar maíz y granos, o para desperdicios y/o basureros (carbón, tiestos, fauna, figurillas, fragmentos de manos y metates, instrumentos de hueso, material lítico), o para tumbas (Ochoa 1989). Su función probablemente, en un primer momento, haya sido la de almacenamiento, posteriormente, al caer en desuso -quizá porque el deterioro impidiera su función original, pero con reutilización del espacio para fines más convenientes (Winter 1976)- fueron convertidos en basureros y/o tumbas, estas últimas probablemente ocupadas por familias nucleares o de un mismo linaje (Flannery 1976; Manzanilla 1988)1. Cabe mencionar que las formaciones troncocónicas no fueron los únicos espacios funerarios durante el Preclásico, pues también los entierros humanos a menudo se ubicaban cerca o debajo de las casas y/o en dichos pozos de almacenamiento reutilizados y en cementerios (Cervantes et al. 2016: 2).

Son interesantes las descripciones sobre la disposición de los entierros humanos en dichos pozos reutilizados, los enterramientos han sido mayormente primarios individuales y múltiples secundarios. En el caso de la Mixteca Alta, los entierros múltiples posiblemente corresponderían a un mismo linaje (Higelin et al. 2019); mientras que para los entierros del sitio Bezuapan-La Joya, Veracruz, no pertenecían al grupo social que habitó la región o bien fueron miembros relegados de su sociedad, por el hecho de haber sido depositados en un espacio de reúso (Jolly y Grauer 2002: 12 en León 2010: 99). Esto mismo se ha concertado para la región de San Sebastián Etla, Oaxaca; además es posible distinguir una jerarquía entre los individuos enterrados cerca de las casas y/o patios y aquellos depositados en dichas formaciones, los tres espacios se asocian con contextos domésticos (Cervantes et al. 2016: 2). En el Centro de Tlalpan, Ciudad de México, se identificaron 18 formaciones troncocónicas, en cinco se registraron entierros primarios, seis humanos y un cánido (Canis familiaris), uno de los entierros fue múltiple, integrado por tres individuos. Mayormente fueron depositados sobre el suelo estéril de las fosas, acompañados de ofrendas (vasijas, figurillas y/o materiales incinerados) (Meraz 2016). En el Sitio Cuchilla, Chalchuapa, El Salvador, la fauna también era depositada al interior de estos espacios de reúso (Ichikawa y Shibata 2007, 2008). En varios de estos contextos funerarios puede existir o no ofrendas asociadas a dichos entierros (Martínez 1990; Montes 2009; Schmidt 1977).

El clasificar los entierros humanos dentro de estos pozos de almacenamiento como múltiples secundarios, debido a la desarticulación aparente de los huesos humanos, permite suponer su reutilización constante del lugar. Si es el caso ¿esto puede connotar poca atención meritoria a los individuos por el hecho de la acumulación colectiva en el mismo espacio, propio de áreas habitacionales? o ¿la memoria colectiva y la agencia de los individuos muertos es un vínculo que permite su reúso? Se presenta la oportunidad de analizar los restos humanos localizados dentro de una formación troncocónica del Valle de Maltrata que datan del Preclásico, en Veracruz. Dicho espacio mortuorio fue clasificado como un entierro múltiple secundario e interpretado como una ofrenda constructiva de alto nivel social. Así, el objetivo de este trabajo es conocer la intencionalidad del depósito mortuorio, cuáles fueron las circunstancias de su formación y quiénes lo conforman.

Arqueología del Valle de Maltrata y Hallazgo de la Formación Troncocónica

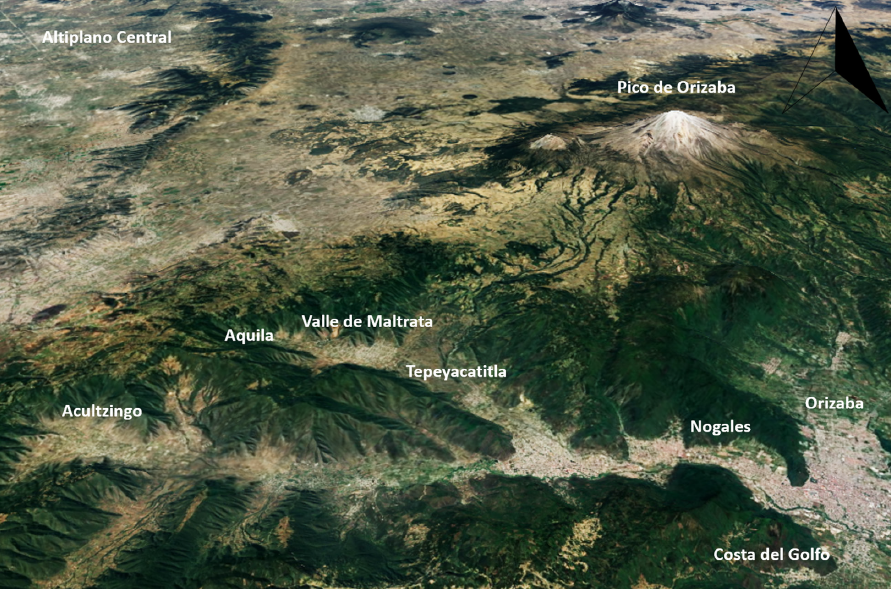

El Valle de Maltrata está ubicado en las Altas Montañas, parte centro-sur de Veracruz, es una de las siete regiones en que se encuentra dividido el actual estado. Limita al norte con la región del Totonacapan, al sur y oeste con el estado de Puebla; al este con el Golfo de México y la región de las Llanuras de Sotavento2 (figura 1). A partir del proyecto Arqueológico Valle de Maltrata, temporadas de campos de 1999 al 2008, liderado por la dra. Yamile Lira de la Universidad Veracruzana y el dr. Carlos Serrano del Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, se pone de manifiesto la importancia de esta región montañosa como punto geopolítico al servir de puente de comunicación e intercambio en una ruta muy antaña que se establece desde el Preclásico (800 aC) entre la Sierra Madre Oriental, la Costa del Golfo, el Altiplano Central (Valle de México, Valle de Puebla-Tlaxcala y sur de Puebla) y la región oaxaqueña, con la interacción de grupos olmecas, zapotecos, teotihuacanos, mixteco-poblanos y mexicas (Lira 2004; 2010). Es posible que esta intensa comunicación esté relacionada con el apogeo de la extracción de obsidiana en la mina del Pico de Orizaba; desde el Preclásico se conocía la ruta de intercambio del Valle de Maltrata. Se ha propuesto que el punto de partida de esta gran ruta, fue el extremo norte o noroeste del Valle de Maltrata (Aquila, Cumbres de Aquila, Cumbres de Maltrata) con dirección al Altiplano central, al Pico de Orizaba y al actual estado de Puebla. Cabe mencionar que Maltrata es el último de una serie de valles que ascienden desde la planicie costera hasta el altiplano central, es por ello que se considera como una ruta primaria de paso natural entre estos dos extremos del territorio mexicano: Altiplano central y Costa del Golfo. Mientras que otro de los valles de la región, el de Acultzingo, conduciría directamente a Tehuacán y a Oaxaca y de manera indirecta al Altiplano central; también los valles de Córdoba y Orizaba serían parte de las vías de comunicación para el intercambio y transporte de bienes materiales (Trujillo y Lira 2008; Lira 2008). Así el Valle de Maltrata sería parte de una gran ruta de intercambio de obsidiana, desde los yacimientos del eje transvolcánico del Altiplano central, hasta la costa del Golfo, que pasaba por los valles de Puebla-Tlaxcala, descendía hacia la región norte de Maltrata, a Acultzingo y continuaba por los valles de Orizaba y Córdoba. De ahí, la ruta pudo continuar hacia el norte, a la cuenca del río Cotaxtla o bien hacia el sur, por la cuenca del río Papaloapan hasta la Sierra de los Tuxtlas (Molina-Vázquez et al. 2013; Puga, Rivera y Lira 2008; Trujillo y Lira 2008; Lira 2008).

Figura 1. Ubicación del valle de Maltrata, en las Altas Montañas de Veracruz o Sierra Madre del Sur (elaboración propia).

Toda esta región de valles hacia el sureste del Pico de Orizaba se vio favorecida por el yacimiento de obsidiana que se ubica a 16 km del Valle de Maltrata, el cual fue la fuente primaria con mayor auge durante el Preclásico para grupos procedentes del sur de Veracruz como el sitio olmeca de San Lorenzo Tenochtitlan (Molina-Vázquez et al. 2013). Los sitios ubicados al oeste del Valle de Maltrata produjeron artefactos de obsidiana para el consumo cotidiano y doméstico. Es posible que la obsidiana del Pico de Orizaba proviniera de los afluentes de la parte inferior del yacimiento, transportado al valle como grandes bloques para ser preparados en los sitios de confección. Mientras que la obsidiana foránea posiblemente llegó como artefactos terminados (Rivera y Lira 2008; Trujillo y Lira 2008).

Dentro del Proyecto arqueológico de Maltrata, se han identificado 18 asentamientos prehispánicos con arquitectura y cuatro coloniales, distribuidos en una superficie de 14 km2, mostrando una intensa y continúa ocupación desde el Preclásico medio hasta la llegada de los españoles. Debido a su importancia en la ruta de comunicación, el Valle de Maltrata se considera un área multiétnica durante las tres diferentes etapas temporales: Preclásico, Clásico y Posclásico y, posteriormente, en el periodo colonial; antes de este momento, la cultura material pone de manifiesto el contacto y la influencia olmeca, teotihuacana y mexica, principalmente (Lira 2004a, 2004b, 2010).

Los asentamientos durante el Preclásico y Clásico se mantuvieron hacia la parte suroeste del valle y los del Clásico y Posclásico hacia el noreste. El patrón de asentamiento consistió en aldeas cercanas a las fuentes de agua, áreas ceremoniales y habitacionales, de cultivo y lugares sagrados restringidos, sobre todo asentados en la planicie y ladera del valle; únicamente se ha registrado un sitio que data del Epiclásico, ubicado en una zona estratégica en la cima. Los sitios con conjuntos arquitectónicos de mayores dimensiones se localizan hacia el oeste del valle (Lira 2010). La ocupación en el Valle de Maltrata es más frecuente durante el Preclásico, Posclásico y época colonial, que en el Clásico y el Epiclásico. Posiblemente esto esté relacionado con la preferencia de otros yacimientos de obsidiana en el Altiplano central (Puebla, Hidalgo y Estado de México); en el mismo Maltrata disminuye el uso de la obsidiana del Pico de Orizaba durante el Clásico y Posclásico. Durante el Clásico es más frecuente la obsidiana procedente de la Sierra de Pachuca, Hidalgo, seguida de la de Zaragoza-Oyameles Puebla, Cantona. En el Posclásico pasa el mismo patrón, pero también la del Pico de Orizaba (Molina-Vázquez et al. 2013: 919). Los sitios con una ocupación prolongada en el valle son el de Rincón de Aquila (Preclásico y Clásico) y Tepeyacatila (Epiclásico, Posclásico y colonial); cada uno señorea un punto cardinal, pudieron haber marcado los límites de acceso y salida en el valle (figura 1).

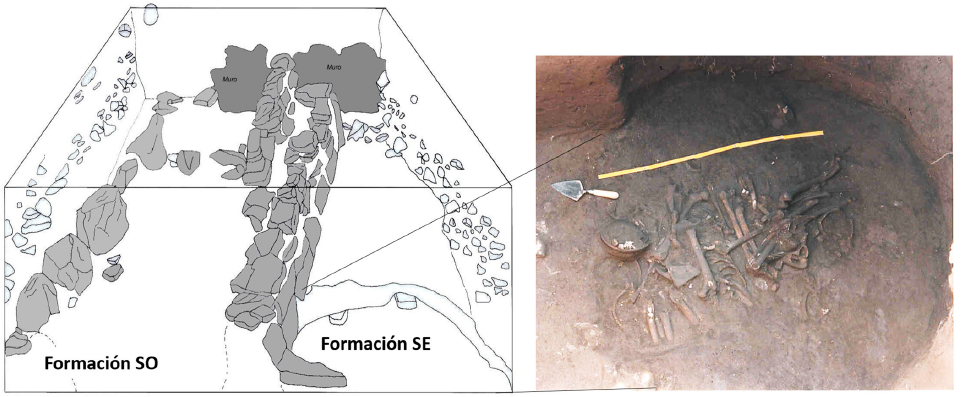

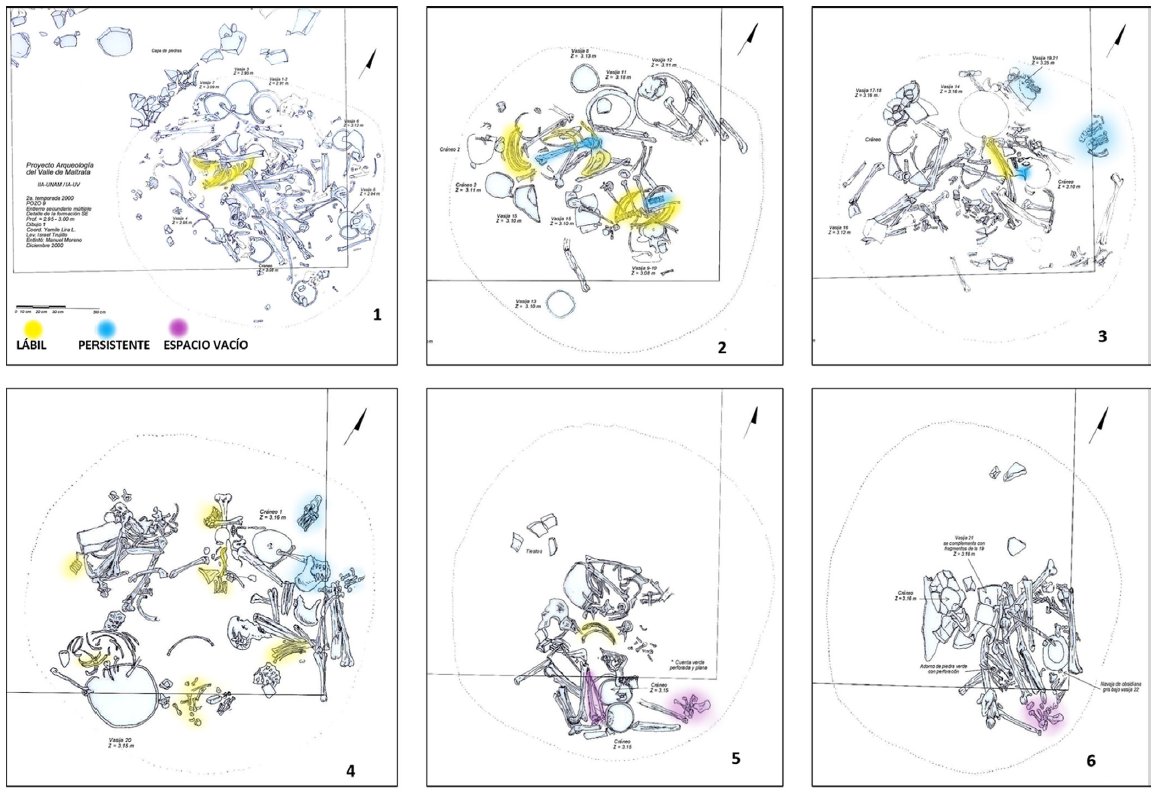

El Preclásico en el valle de Maltrata se identifica por el tipo cerámico olmeca, formaciones troncocónicas y construcciones de adobe, distribuidas en espacios aldeanos; algunos sitios de esta época presentan arquitectura monumental. Los sitios que corresponden a este periodo son: Tetel de Rancho Verde, Tételes de Ermita, Barriales de las Besanas y Rincón de Aquila. Es de interés el sitio de Tetel de Rancho Verde, del Preclásico medio, que constituye un área habitacional con 36 montículos dispersos y gran cantidad de material cerámico doméstico en la superficie. Entre los hallazgos arqueológicos destacan cuatro formaciones troncocónicas debajo de muros alineados que eran parte de una plataforma del Clásico; entre dichos muros se encontró un entierro primario, directo, sin cráneo (figura 2). Debajo del piso, correspondiente a otro periodo, cuatro formaciones troncocónicas separadas entre sí, la segunda y tercera de mayores dimensiones. La primera, del noreste, rellena con piedra caliza; la segunda, al sureste, albergó un entierro múltiple catalogado como secundario, a una profundidad de 2.90 a 3.25 m; la tercera, del suroeste, con gran cantidad de material cerámico burdo en fragmentos grandes y un cráneo de venado con astas y mandíbula y la cuarta sin material arqueológico; la base del sedimento de estas formaciones es de limo arcilloso. Es de interés la segunda formación troncocónica; antes de que fuera reutilizada con fines mortuorios, fue preparada al encontrar una capa delgada conformada por restos de carbón y cerámica, sobre esto una base de piedra laja y arriba una capa de tiestos (ollas y cajetes de pasta burda con decoración rojo sobre crema). Para un mejor registro de los restos humanos, la exhumación se llevó a cabo en nueve niveles de control (figura 3). La descripción del contexto arqueológico es la siguiente:

Figura 2. Proyecto Arqueología del Valle de Maltrata, coord. Yamile Lira L. Dibujo de perspectiva de los tres muros y fotografía de los restos óseos de la formación troncocónica SE, en el primer nivel de control (dibujos de Romero, Moreno y Olivera, cortesía de la dra. Yamile Lira).

Figura 3. Proyecto Arqueología del Valle de Maltrata, coord. Yamile Lira L., segunda temporada 2000. Dibujo de seis niveles de control del Entierro múltiple dentro de la formación troncocónica SE (dibujos de Trujillo y Moreno, cortesía de la dra. Yamile Lira).

Este hallazgo pudo ser por sí mismo una ofrenda para la edificación de una estructura y correspondiente a un alto nivel social, pues su construcción es algo compleja en comparación con los otros enterramientos. La tumba fue sellada con una tapa formada por varias lajas de piedra caliza a 2.45 m - 2.68 m de profundidad. A partir de 2.95 m hasta 3.24 m, es decir en una capa de 0.30 m, fueron colocados los restos óseos, la mayoría estaban desarticulados y dispersos, sin guardar posición anatómica, causado por algún tratamiento mortuorio previo a la inhumación final. Entre los huesos había asociados al entierro un fragmento de navaja de obsidiana gris (entre unas costillas); una punta de obsidiana gris veteada; dentro de un maxilar inferior había unas vértebras y junto de ellas una cuenta o disco de piedra verdosa con un orificio al centro. Las vasijas eran platos con decoración Rojo sobre bayo, cuencos de silueta compuesta con decoración negativa, platos de cerámica Gris fina, una olla con Baño rojo esgrafiado, platos y cuencos en pasta burda rojiza además de una navaja completa de obsidiana gris y un mortero con su piedra de moler (Lira 2010: 3).3

Osteobiografía y Arqueotanatología

El antropólogo Saul (1972) es quien propone el modelo de análisis osteobiográfico, que consiste en hacer un examen osteológico detallado del esqueleto para crear una narrativa de vida para un solo individuo, sin embargo también es aplicable a una muestra mayor de esqueletos para un perfil poblacional, incluso ahora tiende a una visión más humanista en las experiencias de vida de las personas antiguas o la complejidad de la salud y del cuerpo como construcciones culturales; se considera una herramienta que plantea y responde a diferentes tipos de preguntas de investigación, con la intención de discernir aspectos culturales de los eventos de la vida y abarcar la historia de los restos humanos después de la muerte. Esto es posible toda vez que se reconoce que, después de la muerte biológica, las personas continúan siendo actores sociales con cierta agencia dentro de su comunidad (Hoseka y Robb 2019).

Para este trabajo definimos el número mínimo de individuos dentro del conjunto de huesos, así como su perfil biológico (Bradley y Konigsberg 2008). Respecto a la edad y sexo de los individuos, se retomarán las metodologías consignadas en Scheuer y Black (2000) y Buikstra y Ubelaker (1994). Además, utilizamos el modelo de estrés (Goodman y Martin 2002: 23-46).

La arqueotanatología nos permite reconstruir las actitudes de las poblaciones antiguas respecto al fenómeno biosocial de la muerte. Su precepto principal es considerar que los esqueletos humanos encontrados en los contextos arqueológicos, en algún momento fueron cadáveres o partes humanas con tejido blando que pasaron por el proceso de descomposición cadavérica en el sitio del hallazgo o en otros espacios y, debido a los procesos de formación del contexto arqueológico (Schiffer 1972), la disposición última que podemos constatar en el momento del descubrimiento no fue la primera. En este trayecto pudieron mediar numerosos y complejos procesos de formación que transforman o distorsionan la intencionalidad del depósito, sean de génesis natural o cultural. La forma del entierro puede dar una idea de la cronología relativa y la función del lugar de la tumba, así como del ritual asociado entre una disposición primaria o secundaria (Roksandic 2002). Por ello es importante dar cuenta de la intencionalidad del depósito, la cual refiere a los hechos y las circunstancias que llevaron a la constitución del depósito mediante observaciones osteológicas en campo y evidencia observable en análisis de laboratorio posteriores, es decir, la tafonomía del cadáver y las relaciones anatómicas que guardan los huesos (el estado de las articulaciones lábiles y las persistentes), así como todas aquellas transformaciones que ocurrieron desde el depósito del cuerpo y el entorno en el que se efectuó la descomposición del mismo, hasta los elementos constitutivos del conjunto arqueológico: el entorno de descomposición (cubierto o vacío), la dinámica de obstrucción del volumen liberado, la desaparición de las partes blandas, la accesibilidad de los mamíferos carroñeros, la acción de los tanatofagos y sus depredadores, la posición del cuerpo y los tipos de superficies sobre las que descansan los restos (pendientes, por ejemplo), factores que influyen en la secuencia de eventos y la amplitud del movimiento de los huesos; así como las modificaciones que los huesos pudieron haber sufrido en el terreno (Boulestin y Duday 2005).

La inferencia de que los restos óseos recuperados en el contexto arqueológico correspondan una disposición primaria o secundaria es compleja, ya que son varios eventos que pueden incidir en ello, por ejemplo, uno no puede inferir necesariamente la disposición primaria solo porque todos los elementos esqueléticos están presentes en orden anatómico relativo. Los cuerpos pueden ser removidos mientras aún están descarnados y en etapas de descomposición sin desarticulación. Los cuerpos también se pueden mover de una disposición primaria envueltos en fardos o algún tipo de recinto como un ataúd. Cuando la mayoría de las articulaciones, como las lábiles, están presentes en el sitio y prácticamente todos los huesos están presentes, podemos inferir la disposición primaria; mientras que un indicador valioso de disposiciones secundarias es la sobrerrepresentación de elementos normalmente bien conservados y de huesos grandes del esqueleto (Pereira 1997; Roksandic 2002). En ambos casos, es una cuestión de distinguir si el sujeto era un cadáver (depósito primario) o huesos sueltos (depósito secundario) cuando llegó al lugar donde se encontraron sus restos óseos. Si es secundario, es necesario demostrar que la manipulación de los huesos secos se había planeado desde el principio. Esta noción de planificación previa es esencial para definir un entierro secundario, ya que lo distingue de otro manejo posterior de huesos secos, por ejemplo, en el caso de reducción (Boulestin y Duday 2005; Duday 2009). Asimismo, es conveniente distinguir los entierros diacrónicos (o colectivos) de los sincrónicos, en ambos casos pueden ser de naturaleza primaria o secundaria. En el caso de inhumaciones sucesivas, es necesario tener acceso abierto a la tumba; para los entierros secundarios simultáneos, la sincronía del entierro final no implica la sincronía de la muerte.

Finalmente, también los factores postdeposicionales inciden en la historia del depósito. En este punto es conveniente identificar las afectaciones biológicas que pudieron llegar a dispersar, segmentar, romper y alterar la superficie del hueso, como los animales carnívoros y carroñeros, su presencia no es considerada como parte del tiempo tafonómico del entierro, es decir, el tiempo en el que las alteraciones en el microambiente se relacionaron con el evento de depósito (Pokines et al. 2017; Sorg y Haglund 2001). De igual manera, importan las afectaciones por actividad física, como la meteorización causada por distintos agentes: el sol, el viento o la lluvia; éstas suceden cuando los huesos se encuentran en superficie, cerca de la superficie, cuando segmentos corporales son exhibidos en andamios o cuando hay un espacio de desechos humanos de larga conformación (Behrensmeyer 1979).

Resultados

Número de individuos, sexo y edad

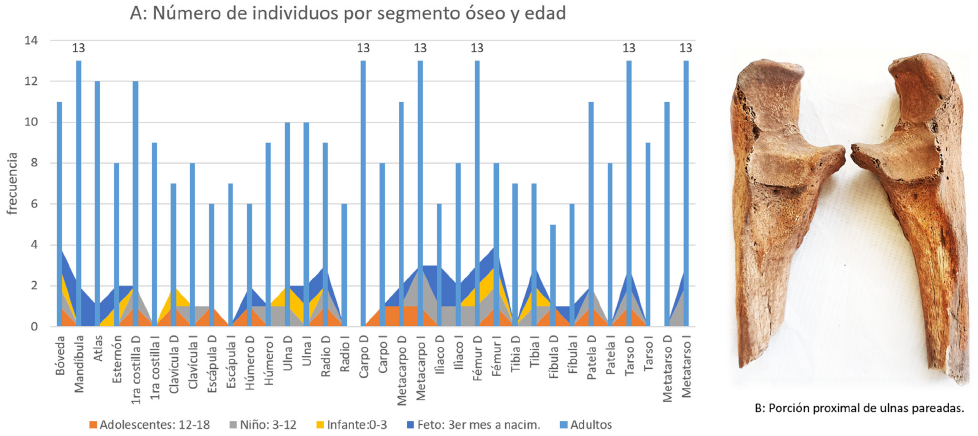

El número mínimo de individuos es de 19 (tabla 1), con un total de 1,628 huesos que representan todas las partes anatómicas del esqueleto humano; se observa una frecuencia diferencial por lado anatómico. Entre los huesos alzados en el mismo nivel de registro se pudo parear 15 huesos por cada lado: (1) clavícula, (1) húmero, (2) ulna, (2) radio, (1) ilíaco, (2) fémur, (5) tibia, y (1) fíbula (figura 4).

Tabla 1. Número de individuos agrupados por edad y huesos más frecuentes.

| Hueso | Adultos | Adolescentes: 12-18 años | Niño: 3-12 años | Infante: 0-3 años | Feto: 3er mes a nacimiento |

|---|---|---|---|---|---|

| Bóveda | 11 | 1 (fragmento frontal) | 1 (región petrosa) | 1(región petrosa) | 1 (Fragmento frontal) |

| Mandíbula | 13 | 2 | |||

| Atlas | 12 | 1 | |||

| Esternón | 8 | 1 | 1 | ||

| 1ra costilla D | 12 | 1 | 1 | ||

| 1ra costilla I | 9 | ||||

| Clavícula D | 7 | 1 | 1 | ||

| Clavícula I | 8 | 1 | |||

| Escápula D | 6 | 1 | |||

| Escápula I | 7 | ||||

| Húmero D | 6 | 1 | 1 | ||

| Húmero I | 9 | 1 | |||

| Ulna D | 10 | 1 | 1 | ||

| Ulna I | 10 | 1 | 1 | ||

| Radio D | 9 | 1 | 1 | 1 | |

| Radio I | 6 | ||||

| Carpo D (semilunar) | 13 | ||||

| Carpo I (semilunar) | 8 | 1 | |||

| Metacarpo D (5to) | 11 | 1 | 1 | ||

| Metacarpo I (5to) | 13 | 1 | 2 | ||

| Ilíaco D | 6 | 1 | 2 | ||

| Ilíaco I | 8 | 1 | 1 | ||

| Fémur D | 13 | 1 | 1 | 1 | |

| Fémur I | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Tibia D | 7 | ||||

| Tibia I | 7 | 1 | 1 | 1 | |

| Fíbula D | 5 | 1 | |||

| Fíbula I | 6 | 1 | |||

| Patela D | 11 | 1 | 1 | ||

| Patela I | 8 | ||||

| Tarso D (2do cuneiforme) | 13 | 1 | 1 | 1 | |

| Tarso I (2do cuneiforme) | 9 | ||||

| 1er Metatarso D | 11 | ||||

| 1er Metatarso I | 13 | 2 | 1 | ||

| Total Individuos por edad | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 |

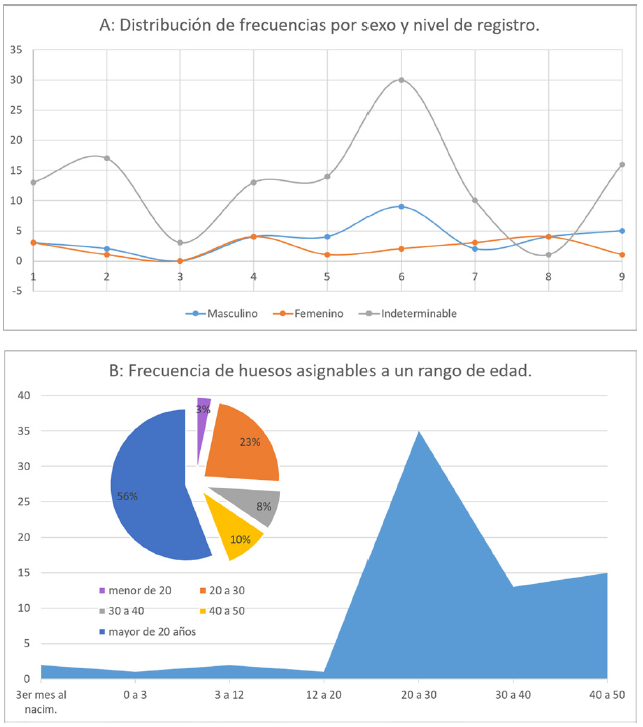

Figura 4. a) Gráfico con frecuencia de huesos para determinar el número mínimo de individuos; b) ejemplo de ulnas pareadas (elaboración propia).

El análisis del perfil biológico de los restos óseos humanos albergados en la fosa indica una proporción mayor de individuos masculinos que femeninos, 21% corresponde a hombres, 18% a mujeres y 61% de sexo indeterminado; la mayoría de los segmentos anatómicos fueron de sexo indeterminado. Al observar las diferencias por sexo y nivel de registro sobresalen los individuos masculinos en los niveles 2, 5, 6 y 9 (figura 5a). 93% de los huesos corresponden a individuos adultos mayores de 20 años, donde predomina el rango de edad de 20 a 30 años, seguido del de 40 a 50 (figura 5b). Se identificaron seis individuos sub adultos: uno de 38 semanas de gestación, distribuido en los niveles 3 y 84; uno de 40 semanas de gestación, distribuido en los niveles 1, 4 y 7 5; uno de 3 meses de nacimiento a un año, distribuido en los niveles 3 y 4; uno de 6 a 10 años, distribuido en los niveles nivel 6, 7 y 8; uno de 9 a 12 años, distribuido en los niveles 3, 4, 7 y 8; y otro de 14 a 16 años, distribuido en los niveles 1 y 4. Básicamente los individuos sub adultos fueron depositados en los niveles más superiores. El nivel 1 y 3 presenta la menor frecuencia de huesos registrados, en contraste con los niveles más inferiores como el 5, 6 y 7; se podría decir que, por lo menos, tres individuos sub adultos fueron depositados en el nivel 3 (figura 5a).

Condiciones de salud y nutrición

Las hipoplasias del esmalte son la reducción del grosor del esmalte causada por el cese o la disminución de la función del ameloblasto durante la etapa secretora de la formación del esmalte; existen cuatro formas de espectro: forma de fóvea, forma plana, forma lineal e hipoplasia localizada; han sido consideradas como un indicador de estrés no específico durante el desarrollo dental, sin embargo, pueden tener una etiología diferente y no estar asociadas al estrés del individuo. Los estudios clínicos han relacionado la hipoplasia del esmalte con una variedad de condiciones y alteraciones específicas, por ejemplo, las fóveas pueden ser causadas por factores diferentes a las líneas. Las líneas son bandas de esmalte reducido en la corona de un diente y son las más comunes. En estudios clínicos y con animales, así como en series esqueléticas arqueológicas, éstas se han relacionado directamente con la desnutrición y la enfermedad (Towle e Irish 2020: 1-2).

En la muestra de estudio se pudieron evaluar seis individuos con presencia en uno o los dos incisivos centrales y laterales superiores; tres de ellos exhiben hipoplasias lineales del esmalte en incisivos centrales y lateral con dos líneas. La medición de la línea a la unión cemento-esmalte es de: 8.9 y 7.6 mm para el primer caso (masculino adulto), y de 8 y 5 mm para el segundo caso (sexo indeterminable adulto, pues las piezas dentales están sueltas); 7.7 y 6.6 mm para el incisivo lateral izquierdo que no está asociado a ningún cráneo; el rango de edad estimado para los dos episodios de estrés en los tres casos es de los 2 a 2.5 años aproximadamente (Cares Henriquez y Oxenham 2019).

La hiperostosis porótica se refiere a las porosidades en la tabla exterior de la bóveda craneal y el techo orbital (cribra orbitalia), como respuesta sistémica a insuficiencias de glóbulos rojos y hemoglobina. La evidencia paleo patológica y clínica sugiere que tienen diferentes etiologías. En el caso de la criba orbitalia, se asocia al escorbuto, raquitismo, hemangiomas y lesiones traumáticas (Walker et al. 2009: 115). La hiperostosis en la bóveda craneal es una lesión que se produce por la expansión del diploë en respuesta a la hipertrofia medular por anemias adquiridas (megaloblástica y hemolítica). La anemia megaloblástica es causada por deficiencia de ácido fólico o vitamina B-12, ya sea por una deficiencia en alimentos de origen animal, por una mala absorción por infecciones parasitarias gastrointestinales o por pérdida de nutrientes. La anemia hemolítica ocurre cuando la cantidad de glóbulos rojos en el cuerpo de una persona es demasiado baja, a causa de un problema auto inmunitario, anomalías genéticas dentro de los glóbulos, exposición a ciertos químicos, fármacos o toxinas, infecciones, entre otros. Sin embargo, Walker y colaboradores (2009: 116, 119) asocian la hiperostosis porótica y muchas lesiones de cribra orbitalia como respuestas óseas a la anemia megaloblástica durante el periodo de lactancia, ya sea por las dietas deficientes en vitamina B-9 y B-12, o por condiciones de vida insalubres que producen pérdidas de nutrientes como consecuencia de infecciones gastrointestinales alrededor del momento del destete.

En la muestra de estudio, solo fue posible evaluar cinco cráneos, los demás individuos no presentaron bóveda craneal completa o techo de órbitas; de estos casos, tres no exhiben lesiones y dos presentan lesiones curadas, ambos del nivel 7. En el cráneo 1, adulto maduro femenino, la hiperostosis se presenta de forma leve en la región del occipital y no hay lesión de criba; en el cráneo 2, masculino adulto medio, la lesión es leve en parietales, y no cuenta con techo de órbitas. Es posible que estas lesiones producidas durante la etapa infantil estén relacionadas con el rango de edad en el que aparecen las líneas de hipoplasias del esmalte; de los 2 a los 2.5 años aproximadamente. El periodo de lactancia en la población actual de Maltrata dura aproximadamente de 11 a 21 meses, es decir, hasta 1.75 años (Ochoa 2011). En su conjunto, se puede asociar un ciclo sinérgico entre el periodo de ablactación y destete e infecciones diarreicas y gastrointestinales en los primeros años de vida postnatal; su evidencia en una etapa adulta nos indica una respuesta adaptativa a episodios de estrés para su corta existencia. En un estudio sobre nutrición y salud en población preescolar de Maltrata (Ochoa 2011), la mortalidad infantil se relacionó con infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales (amibiasis intestinal) y desnutrición leve.

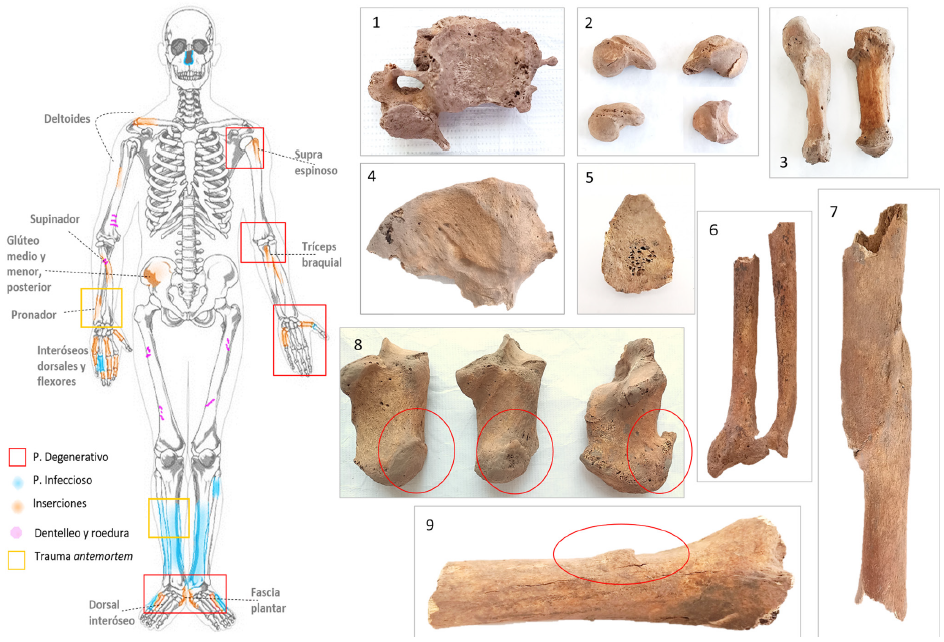

Las enfermedades infecciosas se registraron en falanges mano y pie, fíbula, tibia, fémur y maxilar. La periostitis es una respuesta inflamatoria inicial debida a infecciones bacterianas inespecíficas; macroscópicamente se observan placas óseas con márgenes delimitados o elevaciones irregulares de las superficies óseas. Se puede presentar de manera unilateral, debido a un proceso localizado: traumatismo, tumor o infección; o bilateral, por procesos sistémicos que involucran enfermedades infecciosas específicas como la lepra, la tuberculosis y las treponemas (Rana y Eisenberg 2009).

En la muestra de estudio hay ocho pares de tibias: tres pares que lo presentan en forma inactiva; otro par de tibias, ambas izquierdas en su forma activa en la mitad distal con proceso osteomielítico (nivel 7). Hay otros huesos que también presentan estas reacciones periostiales que podrían relacionarse con enfermedades infecciosas sistémicas como treponema: un par de fémures, uno de ellos con la reacción en la parte distal (nivel 7); fíbulas derechas; una de las derechas se presenta en toda la diáfisis; en dos derechas hacia su extremo distal; en un quinto metatarsiano izquierdo y en una falange de mano distal del quinto dedo con secuestro (nivel 7); todos estos huesos, a excepción de los fémures, consisten en reacciones periostiales activas con neoformación subperióstica y engrosamiento del canal medular. Cabe mencionar un cráneo fragmentado e incompleto de un individuo adulto medio masculino donde son observables lesiones nasopalatinas, con pérdida del contorno nasal, macro porosidad en paladar y reabsorción alveolar, además de lagrimales ensanchados (nivel 7) (figura 6).

Figura 6. Lesiones causadas por treponematosis en huesos del nivel de registro 7: afectación región nasopalatina; en falange, vista dorsal y palmar; y engrosamiento del canal medular de tibia. En el frontal se observan depresiones circulares por diagénesis (fotografías de Judith Ruiz).

Las treponematosis humanas comprenden la sífilis venérea y las treponematosis endémicas denominadas pian o yaws, bejel o sífilis endémica y pinta, correspondientes a subespecies de Treponema pallidum; en estados avanzados de la enfermedad, causan lesiones destructivas en huesos y cartílagos, a excepción de la pinta. En las etapas secundarias y terciarias de la enfermedad treponémica, existen similitudes entre pian, bejel y sífilis, sobre todo en las manifestaciones esqueléticas terciarias. Por ejemplo, la reacción perióstica y la osteítis afectan los huesos largos y las falanges proximales en las etapas secundarias tanto del pian como del bejel. Las lesiones gomosas: paladar perforado y cambios en la cavidad nasal, incluida la nariz en silla de montar, también aparecen en el pian terciario. Así que su diagnóstico es complicado si no se cuenta con el esqueleto completo, así mismo, el grado de integridad y preservación de los huesos es indispensable. Para su diagnóstico ya no es recomendable el uso de los diagramas esqueléticos que muestran la distribución de los huesos afectados y las áreas de los huesos; esta práctica trasmitió la idea de que el pian, el bejel y la sífilis podrían distinguirse en función de la frecuencia de los elementos esqueléticos particulares afectados; hoy se sabe que las lesiones producidas son idénticas (Baker et al. 2020); por tales razones, he decidido ubicar las lesiones secundarias de los huesos descritos como treponematosis, sin especificar a qué tipo pertenecen.

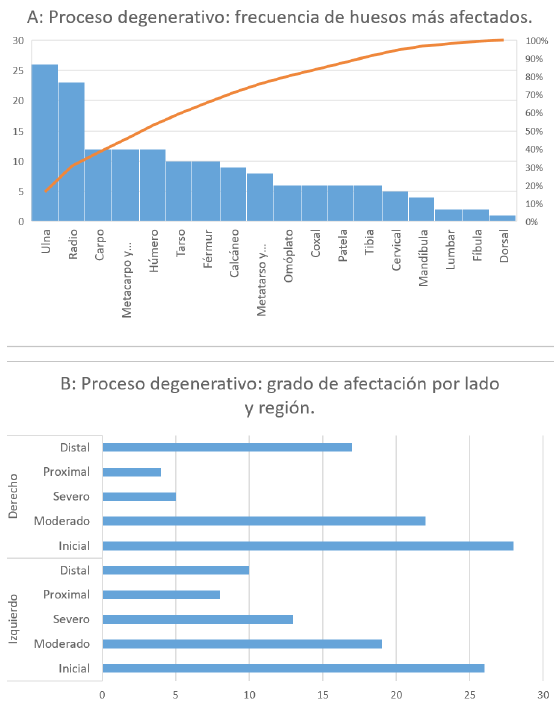

Los padecimientos osteoartrósicos se refieren a la enfermedad crónica degenerativa que altera de forma destructiva los cartílagos articulares y produce la formación de hueso nuevo en los márgenes articulares, que resultan de procesos crónicos de estrés mecánico (Luna, Aranda y Amorim 2017).6 La evaluación de las lesiones degenerativas en articulaciones se realizó en diversos segmentos en el esqueleto y se analizó por lado. Las articulaciones más afectadas son el codo, muñeca, tobillos, rodilla, región cervical y lumbar (tabla 2). En ambos lados son más frecuentes las irregularidades incipientes, el grado moderado destaca más del lado derecho y el severo en el izquierdo y las afectaciones sobre todo se localizan hacia el extremo distal de los huesos largos (figura 7a). El grado moderado y severo se acentúa en la articulación del hombro, codo, muñeca, manos y pie (figura 7b). Cabe mencionar las inserciones musculares marcadas en el músculo del deltoides en húmero, flexor de las manos y abductor del pulgar, bíceps braquial en antebrazos, abductores del glúteo y fascia plantar del calcáneo, las cuales coinciden con los procesos osteoartrósicos más severos; se observa también crecimiento de hueso en la inserción del tríceps braquial en un húmero derecho y en la fascia plantar de ambos calcáneos. A estos crecimientos óseos se les conoce como entesofitos, resultado del uso continuo de los músculos en tareas diarias y repetitivas. Se desarrollan al borde de una entesis, en el extremo fibroso de la unión fibrocartilaginosa; entre los más comunes son los espolones dorsales del tendón de Aquiles y los espolones óseos de la fascia plantar, asociados a correr, practicar ballet o por obesidad y estar de pie durante muchas horas, debido a la excesiva tracción y sobre carga de la fascia plantar. En muestras arqueológicas se ha relacionado a la actividad de caminar y correr, siendo más frecuentes los dorsales, que los plantares, estos últimos se relacionan con la obesidad más que con la actividad física (Weiss 2012) (figura 8,8 y 8,9). 7

Tabla 2. Frecuencia de lesiones osteoartrósicas por lado y segmento óseo

| Región anatómica | Frecuencia de casos en lado izquierdo | Frecuencia de casos en lado derecho | Total | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Inicial | Severo | Inicial | Moderado | Severo | Proximal | Distal | Inicial | Moderado | Severo | Proximal | Distal | ||

| Mandíbula | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||

| Cervical | 3 | 2 | 5 | ||||||||||

| Dorsal | 1 | 1 | |||||||||||

| Lumbar | 3 | 2 | |||||||||||

| Omóplato | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||

| Coxal | 3 | 3 | 1 | 6 | |||||||||

| Carpo | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||||||

| Metacarpo y falange | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||||||

| Calcáneo | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||

| Tarso | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||

| Metatarso y falange | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||||

| Patela | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||

| Húmero | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||||

| Ulna | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 26 | |||

| Radio | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 23 | ||||

| Fémur | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | ||||||||

| Tibia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||

| Fíbula | 1 | 1 | 2 | ||||||||||

| Total | 3 | 6 | 26 | 19 | 13 | 8 | 10 | 28 | 22 | 6 | 4 | 17 | 160 |

Figura 8. A la izquierda, esquema que condensa los procesos osteoartrósis más severos, localización de los procesos infecciosos, traumatismos ante mortem y las marcas por roedores y carroñeros. 1) osteoartrósis y porosidad en vértebra cervical, grado 3; 2) carpos con formación de osteofitos en los márgenes articulares, grado 2; 3) tercer y quinto metacarpianos izquierdos con osteoartrósis e inserciones musculares, grado 3; 4) cresta ilíaca izquierda con inserción marcada del glúteo, vista posterior; 5) cavidad glenoidea con osteofitos en los márgenes y porosidad localizada; 6) fractura de Smith en antebrazo derecho; 7) fractura desplazada en diáfisis de tibia derecha; 8) espolón calcáneo, diferentes grados de desarrollo y artrosis en carillas articulares; 9) entesófitos en inserción del tríceps braquial, húmero derecho, vista posterior (fotografías de Judith Ruiz).

Así mismo, son de importancia los traumatismos ante mortem: fractura del antebrazo distal, fractura proximal de fíbula y fractura desplazada en tibia. La fractura de la articulación de la muñeca o de la estiloides radial puede ser de Smith o de Colles, se distinguen por la dirección de la deformidad. La fractura de Colles afecta la región transversal transmetafisaria del radio, inmediatamente por encima de la muñeca (3 cm), con desplazamiento dorsal del fragmento distal; y la fractura de Smith o de Colles invertida, ocurre cuando el fragmento distal se desplaza hacia la cara palmar del radio (Lora 2011: 15; Eastell 1996; García 2011). En el único caso existente en la muestra de estudio, la afectación ocurrió a 2.7 mm de la punta del estiloides radial; se observa un callo óseo en cada hueso y es posible que no se desimpactara la fractura, por lo que ocurrió una consolidación defectuosa con deformidad hacia la cara palmar del radio, lo que produjo un acortamiento del antebrazo y posiblemente rigidez de la muñeca y el antebrazo, además de cambios osteoartrósicos en parte distal; esta dirección es congruente con una fractura de Smith que se produce al caer en tierra con la muñeca en flexión (Lora 2011). Mientras que las fracturas diafisiarias de tibia se consideran traumatismos de alta energía y suelen presentar complicaciones, como seudoartrosis y retardo de consolidación. En la figura 8,7 vemos el único caso de fractura oblicua desplazada en diáfisis de tibia derecha, con marcado desplazamiento medio lateral y longitudinal de los extremos rotos, los extremos rotos desplazados se unieron por un callo óseo con considerable remodelación cortical y se han sellado con hueso compacto. Este desplazamiento, ya curado, indica mala consolidación de la fractura que produjo un acortamiento de una de las extremidades con limitaciones funcionales y efectos importantes en la postura y el movimiento (Ortner 2003; Licata et al. 2019).

Análisis arqueotanalógico de la formación del depósito

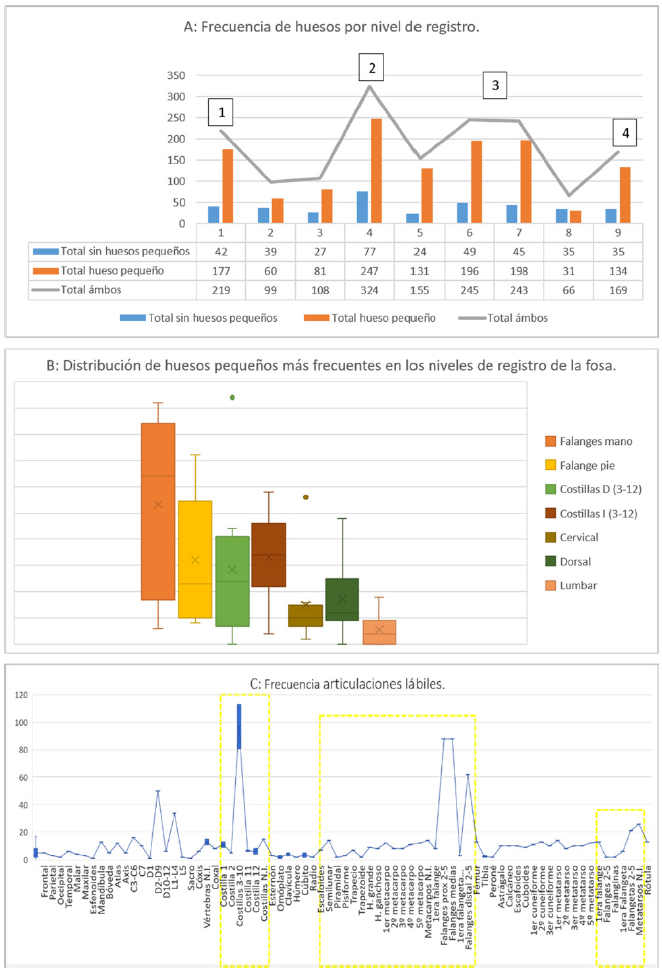

La formación troncocónica alberga 1,628 huesos humanos, pertenecientes a 19 individuos; a pesar de que están representados todos los huesos del esqueleto humano, debería haber el doble de huesos, sin embargo, es posible que muchos se hayan degradado a través del tiempo (figura 4); mayormente los huesos se concentran en niveles específicos como el 1, 4, 6, 7, y 9. Los huesos pequeños del esqueleto (huesos manos, huesos pies, costillas y vértebras) se concentran sobre todo en el nivel 1, 4, 6 ,7 y 9 (figura 9a). Al comparar la distribución de los huesos pequeños más frecuentes (falanges mano, falanges, pie, costillas derechas e izquierdas y columna vertebral), vemos que las falanges de mano tienen una distribución por los nueve niveles de registro, mientras que las falanges de pie se restringen más hacia el fondo de la fosa; las costillas y las vértebras tienen una dispersión menor en los niveles de registro de la fosa (figura 9b).

Figura 9. a) frecuencia de huesos por nivel de registro, donde se aprecia mayor concentración de huesos en los niveles 1, 4, 6 y 9; b) distribución de huesos pequeños del esqueleto humano y su distribución respecto a los niveles de la fosa, por ejemplo, las falanges de manos son las que mayor amplitud de migración tuvieron por los nueves niveles de registro; c) representatividad de huesos que conforman articulaciones lábiles como los huesos de las manos (elaboración propia).

Este depósito mortuorio había sido catalogado como un entierro secundario, sin embargo, al inventariar todos los huesos, nos damos cuenta de que están presentes las articulaciones lábiles del esqueleto, como manos y dedos de pies, esto indica que la descomposición cadavérica ocurrió en dicha fosa, a diferencia de los depósitos secundarios donde predominan los huesos grandes del esqueleto (Pereira 1997) (figura 9c). El hecho de haber encontrado en el contexto arqueológico los huesos sin una articulación aparente está indicando el reúso del sepulcro durante un periodo largo y es resultado de la descomposición cadavérica en espacio vacío, también por la perturbación de los huesos por nuevos depósitos. El tiempo que tarda un cadáver en esqueletizarse es muy variable y específico del contexto; cuando un cuerpo está expuesto a carroñeros e insectos en la superficie, o en entierros poco profundos, la descomposición es más rápida. Por ejemplo, las disposiciones primarias en espacios vacíos con el tiempo suelen reducirse a un esqueleto, éstos se moverán de acuerdo con la gravedad y la arquitectura del espacio funerario (Roksandic 2002). En tal caso, es posible decir que las nuevas exhumaciones en la formación troncocónica se realizaron cuando los cuerpos anteriores se encontraban en proceso de descomposición cadavérica, porque en el registro arqueológico quedaron ciertos huesos articulados, tanto lábiles como persistentes (figura 3). Al desaparecer las partes blandas se liberan espacios vacíos hacia los cuales pudieron desplazarse piezas esqueléticas cuando cedieron sus contenciones ligamentarias, y los huesos pequeños y lábiles tuvieron la libertad de desplazarse hasta el fondo de la fosa. Si vemos detenidamente la figura 3, donde se presentan los dibujos de los huesos en la fosa por cada nivel de registro, podemos identificar que ciertos segmentos, tanto lábiles como persistentes, guardan una relación anatómica. En las articulaciones lábiles se observan varias partes de caja torácicas en posición dorsal, un antebrazo, un bloque articulado de cinco vértebras cervicales en posición dorsal, carpos y metacarpos, y una escápula y clavícula en secuencia anatómica en posición dorsal. Entre las articulaciones observamos la articulación del hombro en posición dorsal (húmero, escápula y clavícula, derechas), un bloque de tres vértebras lumbares en posición dorsal, un cráneo en vista lateral izquierdo articulado con su respectiva mandíbula, un par de pies perfectamente articulados en posición plantar, sin las falanges, y un ilíaco articulado con el sacro, en posición dorsal. En el quinto nivel de registro hay una tibia y fíbula articuladas y unos tarsos un poco desplazados entre sí, lo que indica la descomposición en espacio vacío, la liberación de las contenciones ligamentosas y que el espacio no fue rellenado con tierra cada vez que se colocó a otra persona. Es posible que los individuos fueran depositados en sedente o dorsal. El espacio reducido de ocupación de los huesos dentro de la fosa en una capa de 0.30 m también indica la descomposición de los cuerpos en espacio vacío y cómo los huesos fueron cediendo con la gravedad al fondo de la fosa y llegaron a ocupar un espacio tan reducido.

Si bien se registraron nueve niveles en un espacio muy reducido, esto no significa que haya habido nueve momentos de depósito dentro de la fosa. Como vemos en la figura 9a, hay niveles que carecen de mayor concentración de huesos respectos otros, como el nivel 2, 5 y 8, que más bien podrían estar dividendo los momentos de depósito dentro de la fosa. Mientras que los niveles 1, 4, 6 y 9, con mayor frecuencia de huesos, podrían estar marcando los inicios entre los diferentes momentos de depósitos (tabla 3). Es posible que varios de los niveles de registro en el contexto estén albergando los huesos de los mismos individuos depositados en momentos específicos. Por ejemplo, en el nivel 3 de registro únicamente se cuenta con huesos de tres individuos sub adultos en diferentes edades, desconocemos si su depósito fue simultáneo; pero lo que podemos manifestar es que son de los últimos depósitos dentro de la fosa, así como los cinco individuos adultos registrados en el nivel 1, contabilizados por las patelas derechas que corresponden a articulaciones persistentes; mientras que los primeros depósitos dentro de la fosa serían cuatro individuos adultos representados por articulaciones persistentes del pie.

Tabla 3. Número de individuos por nivel de registro y momentos de depósito propuestos

| Individuos depositados por momento |

Nivel | Huesos Masculinos |

Huesos Femeninos |

Sub adulto |

NMI por nivel |

Sexo indeterminado |

NMI Hueso usado Adulto |

NMI hueso usado sub adulto |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 Sub adulto 4 Adulto |

9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | (4) astrágalo Izquierdo, calcáneo izquierdo, 1er metatarso derecho |

|

| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | (2) ulna derecha y tibia izquierda |

||

| 3 Sub adulto 4 Adulto |

7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | (4) escafoides derecho y 5to metatarso derecho |

(2) quinto metatarso izquierdo |

| 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | (6) ulna derecha | (1) tibia izquierda |

|

| 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | (3) mandíbula y calcáneo derecho, 3er metacarpo derecho |

||

| 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | (5) 1er costilla derecha e izquierda |

(2) omóplato derecho |

|

| 3 Sub adulto 5 Adulto |

3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | (3) fémur derecho |

|

| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | (2) coxal derecho y 1er metacarpo derecho |

||

| 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | (5) patela derecha | (2) cráneo | |

| 19: 6 Sub adulto, 13 Adulto | ||||||||

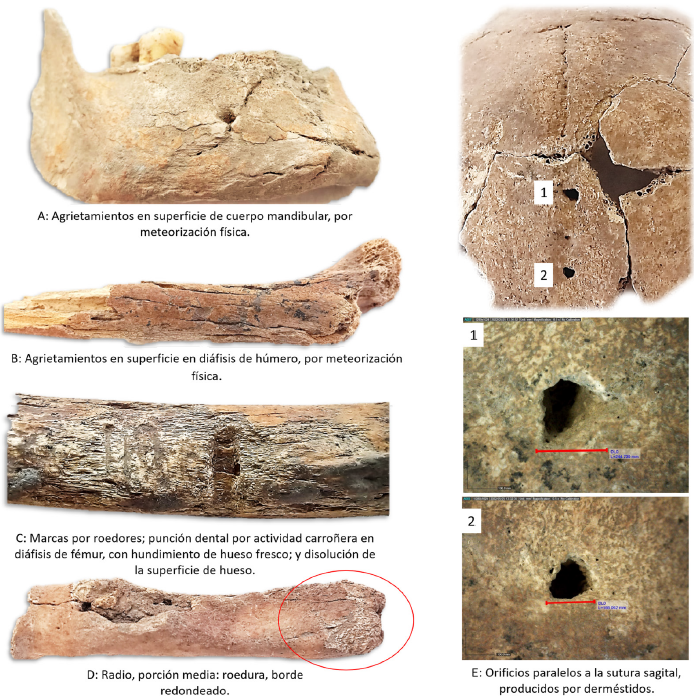

La mayor parte de los huesos presentan evidencia de meteorización física, química y biológica. En el primer caso, se observa en la superficie de los huesos signos de agrietamiento o descamación paralelos a la estructura de la fibra, correspondientes al estadio dos dentro de las cinco etapas de meteorización ósea propuestas por Behrensmeyer (1978: 151) (figura 10a y 10b). La meteorización física es observable en cráneos, húmero, ulna, radio, fémur, tibia, fíbula e ilíaco; siendo los más afectados en frecuencia los húmeros y fémures; los huesos con esta evidencia se localizaron en los niveles de registro: 2, 4, 6, 7 y 9. Respecto a la meteorización química o descomposición por reacción con el agua, se observa disolución del hueso (figura 10c), debido al encharcamiento constante de la fosa dentro del área de entierro, produciendo intercambio químico entre el suelo y el hueso.

Figura 10. Ejemplos de meteorización en huesos de la formación troncocónica (fotografías de Judith Ruiz).

Mientras que la evidencia de la meteorización biológica se remite a la acción de organismos como animales roedores (pequeños mamíferos) y animales carroñeros como perros y coyotes que destacan en el carroñeo de restos humanos en proceso de descomposición cadavérica; consumen sobre todo las partes corporales más accesibles o con mayor composición cárnica (Pokines y Tersingni 2017). Se identificaron tres huesos afectados por marcas de roedor (ulna, radio y fémur) y seis marcas de dentelleo (cuatro en fémur y dos en húmero), procedentes del nivel de registro 1, 2, 4 y 9 (figura 8, 10c y 10d). También se identificaron marcas por insectos: agrupaciones de orificios, los cuales tienen un radio de 1 mm aproximadamente; suceden cuando escarabajos se alimentan solo de restos expuestos (Huchet et al. 2013); los insectos afectaron un húmero, un ilíaco, un cuerpo vertebral y seis huesos craneales, corresponden al nivel 1, 5, 6 y 9. Esta actividad de meteorización en los huesos indica que el pozo era accesible y estaba muy cercano a la superficie.

Comentarios Finales

A través de este estudio se pudieron conocer aspectos de la vida de las personas depositadas en una formación troncocónica del Preclásico en la región Centro de Veracruz, punto geopolítico de relevancia para la dinámica sociocultural entre varias regiones del territorio mesoamericano. Las condiciones de salud en los restos óseos evidencian un estilo de vida poco estable en las diferentes etapas de desarrollo de algunos individuos. Por ejemplo, la presencia de las hipoplasias del esmalte en la primera infancia que, sin embargo, no impidieron que los individuos llagaran a una etapa adulta; seguramente su nicho social fue un atenuante para que pudieran sobrellevar dichas desventuras, dado que este indicador de estrés se ha asociado al hacinamiento, la nutrición reducida o mayor exposición a enfermedades infecciosas (Larsen y Walker 2010). Durante su etapa adulta se vieron expuestos a una continua actividad física posiblemente relacionada con su modo de subsistencia acorde con las posibilidades de recursos que ofrecía el valle y otros parajes cercanos, uno de ellos, la explotación del yacimiento de la obsidiana en el Pico de Orizaba. Es posible que el patrón de lesiones osteoartrósicas y las entesis estén relacionadas con la extracción de este vidrio volcánico y su transporte en núcleos para su posterior confección en los espacios domésticos; por ello las afectaciones en la columna vertebral por la sobrecarga, así como en la planta de los pies por el transporte, y la evidencia en antebrazos y manos, por confección de utensilios o incluso por la extracción de los núcleos de obsidiana; dicho patrón no se pudo diferenciar por sexo. En estudios posteriores será posible correlacionar este patrón en otros individuos completos y primarios recuperados en otros sitios del mismo valle de Maltrata, y que datan de la misma temporalidad, así como del Clásico y Posclásico. Por lo que respecta a las lesiones infecciosas sistémicas relacionadas con treponematosis causadas por la espiroqueta Treponema pallidum, se transmiten vía cutánea por contagio con personas infectadas y provocan lesiones tisulares que ocurren en los primeros momentos de la infección, pero en una fase tardía producen lesiones óseas irreversibles. Hoy se sabe que son enfermedades endémicas asociadas a regiones áridas, secas, calientes y lluviosas húmedas que convergen en la franja tropical del Trópico del Cáncer y el Trópico de Capricornio; su etiología es compleja al intervenir factores ecológicos, alta densidad demográfica, sedentarismo, hacinamiento, malnutrición, saneamiento deficiente y otras limitaciones socioeconómicas de la población (Larsen 2015). Tales aspectos permiten entender su presencia en esta región del centro de Veracruz, de las condiciones de vida que favorecieron su aparición en uno de los posibles focos endémicos dentro del territorio mesoamericano y que estuvo expuesto al tránsito de personas de varias regiones que comerciaban y transportaban diversos objetos, entre ellos los artefactos de obsidiana, desde tierra adentro hasta la costa del Golfo. Se han reportado otros casos de treponematosis muy tempranos para Mesoamérica, por lo que este caso se suma al mapa de treponematosis en México (Muñoz y Márquez 2020).

El análisis arquetanatológico y tafonómico indica que el depósito se trata de un entierro múltiple colectivo. En la formación troncocónica preparada para uso funerario, fueron depositados alrededor de 19 cuerpos completos en diferentes momentos del proceso de descomposición cadavérica, lo cual implicó que fuera un espacio accesible para la inhumación. Esta condición permitió que también fuera accesible para fauna que se alimenta de cuerpos en descomposición; por lo que posiblemente fue un espacio considerado poco meritorio, donde era depositada la gente común de la población de Maltrata; puede considerarse también que las personas depositadas en dicho pozo continuaban teniendo cierta agencia social dentro de su comunidad y la accesibilidad a dicho espacio de muerte era requerido para tener un vínculo con los antepasados del mismo linaje. En definitiva, la formación troncocónica fue sellada para una ocupación posterior del Clásico y cimentar una nueva construcción, donde se perdió todo vínculo con los ocupantes del Preclásico. Finalmente, el análisis osteobiográfico y arqueotanatológico de los habitantes del sitio de Tételes de Rancho Verde en el Valle de Maltrata muestra la interacción sinérgica entre medio ambiente, estilo de vida y cultura mortuoria.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)