Introducción

Los trabajos sobre la historia del turismo en Michoacán se han centrado primordialmente en la ciudad de Pátzcuaro, con justa razón dada su vocación histórica en la recepción de visitantes. Sitio de intercambio comercial entre la tierra caliente y las tierras altas de Michoacán, Pátzcuaro fue lugar de descanso de arrieros, hecho atestiguado por la presencia de numerosos mesones desde la época Colonial (Stanislawski 1950). Su carácter pintoresco, la presencia indígena y la relación de la ciudad con el lago ayudaron a consolidar la actividad turística en el siglo XIX; los testimonios de viajeros y, desde principios del siglo XX, las guías de turismo dan fe de su relevancia, no sólo en el panorama regional, sino en el nacional. Sin embargo, el impulso más importante de Pátzcuaro como sitio turístico se dio en los años treinta, motivado por el interés del entonces presidente, el general Lázaro Cárdenas del Río.

Son numerosos los trabajos que atienden esta temática. La historiadora del arte, Jennifer Jolly, ha argumentado que fue en Pátzcuaro donde se concretó el proyecto cardenista para el turismo, siendo un laboratorio donde se puso a prueba la política cultural (Jolly 2018). Eugenio Mercado, en un estudio de índole nacional, reconoce la importancia de Pátzcuaro como parte de la ruta Morelia-Pátzcuaro-Uruapan, con la que se promovió Michoacán, y toma nota de la manera en que se resaltó la presencia de la población purépecha en la promoción turística del sitio (Mercado 2020: 127, 154, 180-182). Otros estudiosos del turismo en Pátzcuaro son Manuel Martínez Aguilar (2017 y 2019) y Eder García Sánchez (2015 y 2017) con publicaciones que ayudan a esclarecer sus orígenes en el primer caso y su relación con los imaginarios en el segundo.1 Destaca en esta literatura el reconocimiento del rol que jugó el general Cárdenas desde la silla presidencial, en el fomento de la actividad turística a través de diversas obras. Pero Pátzcuaro no fue la única localidad que promovió Cárdenas en su natal Michoacán. A la par de las mejoras que impulsó en Pátzcuaro a favor del turismo, realizó importantes obras urbanas en Jiquilpan y, unas décadas después, en Apatzingán. Estas localidades no tenían los antecedentes de Pátzcuaro en relación con el turismo, por lo que se trataba más de la creación que de la consolidación de una actividad turística.

Cabe mencionar que Cárdenas tenía una estrecha relación personal con los tres poblados michoacanos que se revisan en este texto. En Jiquilpan -su tierra natal- mantenía la casa familiar, reconstruida por Alberto Le Duc a finales de los años treinta.2 En Pátzcuaro, en 1928, construyó una casa de campo, la Quinta Eréndira, que le sirvió de residencia durante su periodo como gobernador del estado de Michoacán y en temporadas durante la presidencia. Esta casa fue ampliada y revestida en 1936 siguiendo un proyecto de Le Duc para darle una imagen acorde al proyecto de arquitectura regional que promovía Cárdenas en Michoacán. En Apatzingán también tenía casa; a finales de los años veinte compró una propiedad, que llamó Rancho California, con una casa donde pasó su luna de miel con doña Amalia; en 1940, cedió una parte de la propiedad donde se cultivaba limón para la manutención del hospital civil de Apatztingán y, en el mismo año, construyó su casa en la parte restante de la propiedad llamado Rancho Galeana.3

El presente texto revisa esta tríada de poblaciones con interés en dos aspectos: cómo se intervino el espacio urbano acorde a la idea de un poblado típico y cómo se presentó la arquitectura de apoyo al turismo, específicamente gasolineras y hoteles. El trabajo se basa en diversas fuentes, incluyendo documentos de archivo, fotografía histórica, entrevistas y visitas de campo. Abona a la comprensión del rol que jugó la arquitectura en los procesos de creación de imaginarios del turismo y de promoción de ciertos sitios. Asimismo, permite vislumbrar los límites de este tipo de intervenciones para lograr un sitio turístico exitoso.

El impulso cardenista al turismo

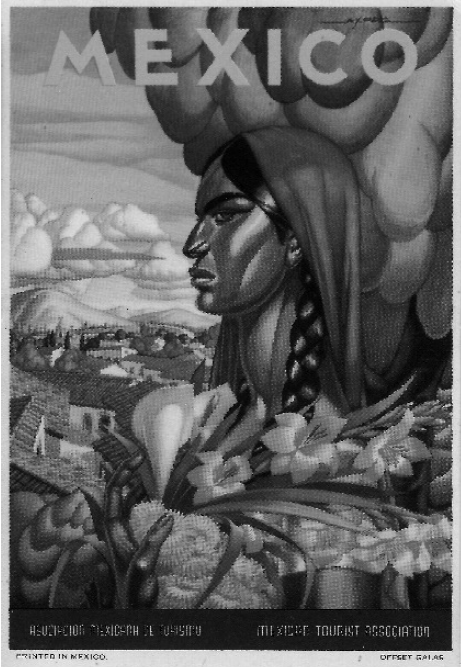

En el periodo de la posrevolución fue prioridad para el estado mexicano crear una nueva imagen de México en el exterior en aras promover el turismo. Dennis Merrill (2009: 89) menciona la importancia de renovar la imagen del país y pasar de ser percibido como sitio de bandidos y aventureros a ser visto como país de cultura y tradiciones milenarias. Uno de los primeros pasos en este sentido fue la creación, en 1921, de la Escuela de Verano para extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde historiadores, arqueólogos y antropólogos difundían la historia y las tradiciones del país a visitantes extranjeros (Sánchez Michel: 2013). El impacto se dejó sentir con la aparición de publicaciones que alentaban un turismo interesado en la cultura del país, como es el caso de la revista Mexican Folkways editado por Frances Toor con la participación de Diego Rivera en los años treinta (Delpar 1992: 62). Al mismo tiempo, tuvo auge, principalmente en la frontera, un turismo de juegos de azar, prostitución y bebida, fortalecido por la prohibición de bebidas alcohólicas en Estados Unidos entre 1920 y 1933.

Destaca el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas en cuanto al impulso del turismo, prioridad que aparece desde su discurso inaugural como presidente de México en 1934. Pero, de inmediato, con el cierre del Casino Agua Caliente en Tijuana y el Casino de la Selva en Cuernavaca, y la prohibición de juegos de azar, se dejó ver una política que volvería a la promoción de la riqueza cultural de México. Se retomaron esfuerzos anteriores como la creación, en 1933, del Departamento de Turismo, dependiente de la Secretaría de Economía, y la figura del turista se integró a la legislación nacional (Mercado 2020: 107).

En una época de fervor por el automóvil y del viaje en carretera, Cárdenas dio prioridad a la terminación del primer tramo de la Carretera Panamericana -de Laredo a Ciudad de México- que se abrió en 1936 y a la creación de una red carretera al interior para fomentar el turismo hacia diferentes zonas del país (Berger 2006: 45-49). Se trabajó sobre el embellecimiento de los poblados y la creación de caminos arbolados en los accesos a ellos. En este escenario se fortaleció la posibilidad para los turistas de recorrer en auto grandes extensiones del territorio nacional y adentrarse a pequeñas poblaciones.

Los poblados típicos como producto turístico

La invención del poblado típico como producto turístico en México se dio en el contexto de la posrevolución y se relaciona con diversos fenómenos.4 En primer lugar, habría que mencionar que la creación de imágenes estereotipadas de México, si bien tiene sus raíces en el periodo porfiriano, transita en el periodo de la posrevolución a una interpretación derivada de la idea del pueblo mestizo (Pérez Montfort 2003: 123). En el proceso, las áreas rurales cobran importancia como los sitios desde donde emanan las características esenciales del país.

Por otra parte, es importante reconocer el rol que jugó la revaloración de las artes populares, propiciada por artistas mexicanos como Diego Rivera, Frida Kahlo, el Dr. Atl y Roberto Montenegro, entre otros, y por extranjeros radicados en el país como Frances Toor, Anita Brenner, William Spratling, René d'Harnoncourt y Lena Gordon, por nombrar algunos. A través de ellos, se volteó la mirada hacia las áreas rurales de producción de artesanía. Además, a decir de Pérez Montfort, los artistas contribuyeron "con sus pinceles y colores a la estereo-tipificación de dichas expresiones y la simplificación de lo que finalmente se identificaría genéricamente como "lo mexicano" o lo "típicamente mexicano" (Pérez Montfort 2000: 47).

El fenómeno se vincula también con la mirada del turista, retomando la expresión acuñada por Urry, quien reconoce que "todo turista encarna una búsqueda de autenticidad" (Urry 1990: 9). Siguiendo a Urry se puede entender la forma en que, a través del discurso que se genera en torno a México, se asigna al país atributos asociados en gran medida a su condición rural; y es precisamente en los poblados rurales donde, en la literatura de viaje, se encuentra la idea de un México auténtico.

El acceso a las áreas rurales se dio con el auge del automovilismo que permitía a los visitantes explorar, más allá de las rutas carreteras principales, pequeñas poblaciones que, en 1936, promovían las guías como aquello que "representan el verdadero corazón y alma del país" (Goolsby ca. 1938: 66). Advertía Goolsby en su guía a México, que quien no se salía de los sitios turísticos sobre las carreteras principales "se perdería del 'color' y 'ambiente' con que abunda México y de la atracción de lo foráneo y lo poco usual" (Goolsby ca. 1938: 66). Otras guías destacaron el carácter pintoresco de los poblados rurales; por ejemplo, en Toor's Guide to Mexico apareció Coyoacán, San Ángel, Cuernavaca y Xochimilco, entre otros, como lugares cercanos a la ciudad pero con atributos de pueblo (Toor 1936: 110-111). Anita Brenner incluyó un capítulo de lugares "para luna de miel" que eran mayormente poblados pintorescos como Cuernavaca, Cuautla, Taxco, Pátzcuaro, Chapala, Amecameca, Tepoztlán y Córdoba, aunque también incluyó algunos destinos de playa y ciudades coloniales (Brenner 1932).

En este proceso de selección, indudablemente influyeron aspectos intrínsecos como los atractivos naturales o culturales de los sitios y su belleza, pero no se puede ignorar la importancia de la mirada desde afuera en su identificación. A través de textos, fotografías y pinturas, los extranjeros no sólo aplicaban un juicio de valor sobre los poblados, sino que también participaban de su promoción. Es de notarse que algunos de los primeros poblados tradicionales que recibieron atención en las guías fueron sitios de población de expatriados; tal es el caso de Taxco en Guerrero y Cuernavaca en Morelos.

Se incluyeron como otros partícipes del proceso ciertas instancias de gobierno, educación y, en particular, los historiadores del arte del recién creado Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México.5 Destaca el rol que jugaron Manuel Toussaint (1931, 1939 y 1942) y Justino Fernández (1934, 1936a, 1936b y 1936c) en la identificación y difusión de sitios y de sus cualidades patrimoniales, y la Secretaría de Hacienda, en la publicación de los libros que se escribieron. Se observa a través de esta difusión cómo se fue consolidando la vocación turística de ciertos sitios. Otro personaje involucrado en este proceso fue el ingeniero Enrique A. Cervantes, autor de una serie de álbumes de producción artesanal sobre ciudades coloniales con fotografías de sus monumentos y sus calles.6

Un concepto central en la construcción del poblado pintoresco como espacio de turismo fue el de la tipicidad que en las primeras décadas del siglo XX se usó para describir conjuntos históricos o rurales donde la arquitectura guardaba cierta homogeneidad. Apareció en guías de turismo y descripciones turísticas asociado con lo pintoresco y, de manera relevante, en los primeros reglamentos para la conservación que se dieron en el ámbito nacional. En la Ley para la Conservación de la Ciudad de Taxco de Alarcón (1928), las normas estatales de Michoacán que datan de 1930 y 1931 (Ley de Protección de Inmuebles Históricos o Artísticos y Ley Estatal sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales) y la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales de índole federal (1930) figura de manera central el concepto de arquitectura típica o de carácter típico, sin que se defina con claridad (Mercado 2020: 188-196).

La idea de lo que se considera típico aparece con mayor claridad en las imágenes que se produjeron en la época (arte, cine y materiales de difusión turística) en los cuales, a pesar de la diversidad presente en las diferentes regiones del país, el imaginario de lo típico se redujo a una receta de casas bajas con gruesos muros encalados, vigas de madera y teja roja. La homogeneidad, la regularidad y la repetición eran atributos valorados del paisaje vernáculo pintoresco.

Adicionalmente, a través de los reglamentos se observa que lo típico se erige en oposición a lo moderno, por lo que lo primero que se prohíbe en sitios considerados "típicos" eran establecimientos de garajes o gasolineras u otros que revelen la presencia de la modernidad. En relación con estos valores, algunos sitios como Taxco, Cuernavaca, Tlacotalpan y Pátzcuaro, entre muchos otros, tenían cualidades y ubicación que permitieron la consolidación de su vocación turística apelando a los valores señalados, mientras que la imagen tradicional en otros poblados fue, en cierto sentido y con menor éxito, creada con la intención de motivar el turismo, tal es el caso de Jiquilpan y Apatzingán.

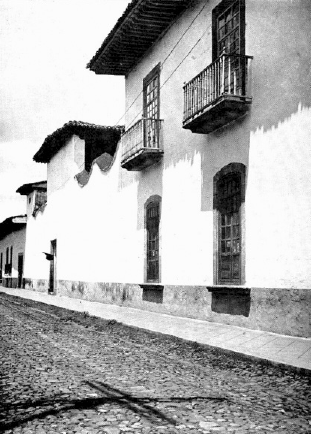

En Michoacán, Pátzcuaro es ejemplo de un sitio con una larga trayectoria en hospedaje, una situación geográfica que permite vistas pintorescas de sus tejados y del lago mismo, y la presencia en la región de culturas indígenas que guardan tradiciones ancestrales. Aun así, la consolidación de esta vocación turística no se puede desvincular de las obras promovidas por Cárdenas desde la presidencia, incluyendo equipamiento cultural el Teatro Emperador Caltzontzín, la Biblioteca Gertrudis Bocanegra y el Museo de Artes e Industrias Populares; equipamiento turístico diversos miradores, el hotel Posada de don Vasco, estaciones de servicios; y obras públicas jardines, calles empedradas y muelles. Esta obra se complementó con un programa de dotación de monumentos y pintura mural en Pátzcuaro y otros poblados e islas de la región, así como la promoción de legislación tendiente a proteger el aspecto tradicional del lugar. Probablemente date de este periodo un cambio radical en la apariencia de la ciudad: el blanqueado de los muros que le dio la apariencia actualmente asociada a Pátzcuaro. Se sabe que en los años veinte Pátzcuaro era polícromo. En el libro Early Mexican Houses, Garrison y Rustay describen la costumbre de usar tres colores en las fachadas, uno para la base del muro o dado, otro para la superficie principal y otro para los aleros de madera. Publicado en 1930, por supuesto no incluye imágenes a color, pero los dibujos a línea incluyen la anotación de los colores usados: azul claro y cobalto, verde esmeralda, rosa oscuro, morado, chocolate, beige, rojo encendido y oscuro, blanco (Garrison y Rustay 2012).

Figura 1 Tarjeta postal con la imagen de un poblado típico en segundo plano. Colección de la autora.

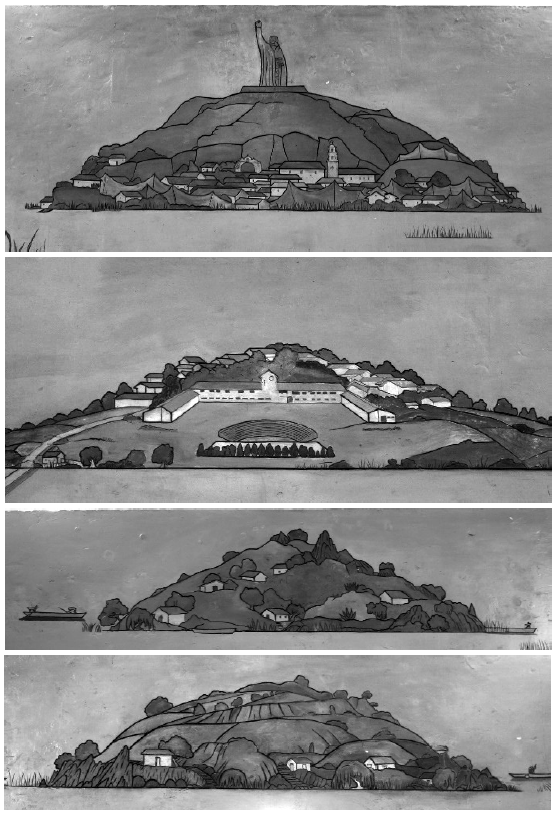

Figura 2 Representaciones de las islas del lago de Pátzcuaro en la pintura decorativa del Teatro Emperador Caltzontzin realizada por Roberto Cueva del Río. Fotografías de la autora.

Para 1939 parece haber cambiado, pues la revista Arquitectura (posteriormente Arquitectura/México) publicó una serie de fotografías de la ciudad con una breve descripción; el texto caracterizó a Pátzcuaro como lugar de casas blancas o de colores pálidos advirtiendo que "todas sus casas son de 'adobe' encaladas". Aplicando los valores que hemos señalado en relación con la construcción de un imaginario de lo típico, el autor anónimo del texto sobre estas fotografías señala: "Su unidad arquitectónica en pocas partes se encuentra tan marcada: 'cualidad' que, ante todo le da su ambiente [...] Sincera es la ventana que surge en el paño blanco y desnudo" (Rubalcava 1939: 17-23). Las fotografías que se presentan muestran, a pesar de ser en blanco y negro, una homogeneidad y predominio de blanco en las fachadas.

El caso de Jiquilpan es distinto, pues la localidad no tenía la trayectoria de Pátzcuaro en la actividad turística; ahí se trató, en cierto sentido, de crear un poblado típico con la intención de promover el turismo. Esto se dio en el contexto de la traza del ramal de la carretera panamericana que comunicó la Ciudad de México con Guadalajara, el cual incluyó Jiquilpan en el trayecto, probablemente a instancias de Cárdenas. Implicó una reorganización urbana donde se realizaron demoliciones para dar continuidad a la calle Francisco I. Madero / 2 de Noviembre que se convirtió en la calle principal de la localidad. Para ligar la carretera con esta calle, se construyó un puente sobre el río y, para embellecer la entrada a la ciudad, se colocó una amplia glorieta adornada de fuentes con gallos.

Al igual que en Pátzcuaro, la ciudad recibió un gran número de equipamientos incluyendo el Hospital Octaviana Sánchez y la Escuela Francisco I. Madero proyectada por Alberto Le Duc, frente a la recién arreglada casa de Cárdenas. Se proyectaron equipamientos culturales que incluyeron un museo pensado para establecerse en el templo del Sagrado Corazón, que no se realizó, y la conversión del Santuario en la Biblioteca Gabino Ortiz, adornada con pintura mural a cargo de José Clemente Orozco (Carta de Alberto Le Duc al Sr. General Lázaro Cárdenas, 12 de diciembre de 1939).

Figura 3 Vista de una calle de Pátzcuaro. Fotografía de Adam Rubalcava. Fuente: Pátzcuaro. Ambiente arquitectónico (1939). Arquitectura. Selección de arquitectura, urbanismo y decoración, 3: 19.

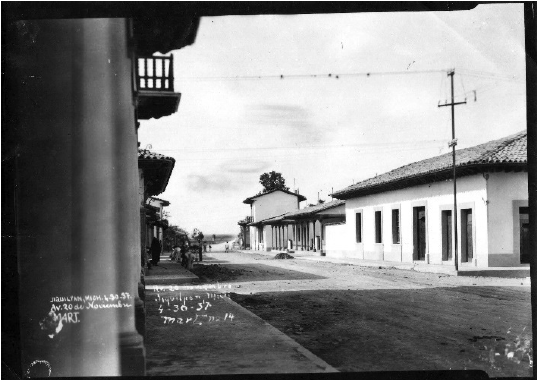

La actuación más relevante fue la reconstrucción de las casas afectadas por la construcción de la carretera Ciudad de México-Guadalajara que le dio una nueva imagen a la ciudad en 1937. Esta intervención, según se observa en la fotografía histórica, borró vestigios de la arquitectura porfirista y con ello se creó un imaginario de poblado típico de casas blancas y tejados rojos. Terminada la obra se aprobó un reglamento que garantizó la conservación de la imagen de la ciudad, firmado por el arquitecto Álvaro Aburto, en su calidad de arquitecto comisionado, aprobado por el general Francisco J. Múgica como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, y con el visto bueno de Ramón Balarezo, Jr. como jefe del Departamento de Edificios (Instrucciones relativas para las construcciones en las avenidas 20 de Noviembre y Francisco I. Madero en Jiquilpan, Mich. Jiquilpan, Mich., 10 de junio de 1938).

Figura 4 La recién remodelada avenida 20 de noviembre en 1937 en Jiquilpan. Fuente: Fototeca del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Colección Jiquilpan.

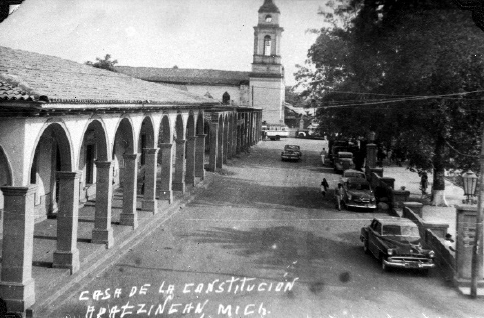

Entre 1947 y 1955, Cárdenas replicó la fórmula en Apatzingán. Fungía en este entonces como vocal ejecutivo de la Comisión del Tepalcatepec y desde esa instancia pudo promover la construcción de varios equipamientos para la ciudad. En primer lugar, se reorganizó el espacio central, ensanchando calles y dando a la plaza principal una forma regular con monumentos, arriates, bancas y faroles. Fotografías de la época muestran cómo se impuso al jardín de la plaza vieja una nueva geometría con una vegetación más ordenada y contenida por banquetas. Alrededor de la plaza se añadieron portales a los edificios existentes y se ensancharon algunas calles, tal como se había hecho en Jiquilpan (Comunicación personal. María Luisa Prado Casillas, cronista de la ciudad de Apatzingán, 16 agosto 2021). Incluso, a principios de los años cincuenta, se demolió la antigua Catedral para dar lugar a una calle ancha con camellón. En el costado poniente de la plaza se reedificó la Casa de la Constitución donde, en lugar de pintura mural, se instaló un gran lienzo del muralista Roberto Cueva del Río. Desde 1940 se había promovido la construcción de la estación de tren; aunque no se tiene la fecha exacta, ya estaba en funciones para 1948 (La Estación de Ferrocarril, personas esperando el tren, 1948). A principios de los cincuenta, con recursos de la Comisión del Tepalcatepec, se construyó un gran edificio para oficinas de las tres instancias de gobierno que, inaugurado en 1952, tuvo una amplia arcada perimetral que le dio una gran presencia urbana, definiendo el carácter de la nueva plaza. Diseñado por Alberto Le Duc, el edificio se organizó en torno a dos patios e incluyó oficinas federales (como correos y telégrafos), estatales y las oficinas propias del ayuntamiento. A un par de cuadras de la plaza central, se estableció la Escuela Primaria José María Morelos, también obra de Alberto Le Duc. Adicionalmente se edificaron equipamientos en apoyo al desarrollo agrícola de la región (Secretaría de Recursos Hidráulicos 1961). Otras obras parecen haber tenido la intención de crear un poblado atractivo para el turismo.

Los trabajos emprendidos en las localidades revisadas remiten a un estereotipo de México como sitio de tradiciones rurales; a decir de Ricardo Pérez Montfort, los estereotipos "tendieron a manipular, si no es que a negar, la pluralidad y versatilidad de las culturas locales" (Pérez Montfort 2011: 247). El mismo autor observa la búsqueda de "lo típico" en las artes populares, música, literatura de los mestizos, las áreas rurales, como lo que podría representar al pueblo de México. Advierte que "'lo popular' era sancionado principalmente por las elites intelectuales y artísticas del país" (Pérez Montfort 2011: 257). Pérez Montfort omite en su lista de las expresiones estereotipadas a la arquitectura y el poblado mismo; sin embargo, queda claro en los ejemplos expuestos que el fenómeno es el mismo. En los poblados revisados la interpretación de lo regional, en arquitectura y en imagen urbana, no emana de las comunidades, con algunas salvedades para el caso de Pátzcuaro, sino que son impuestas desde afuera y desde arriba.

Figura 5 Casa de la Constitución y plaza central de Apatzingán después de su remodelación. Fuente: Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo, Fototeca del Estado de Michoacán, Fondo Raúl Chávez, Inv. 033.

Figura 6 Edificio para oficinas federales, estatales y municipales diseñado por Alberto Le Duc en Apatzingán. Tarjeta postal, colección de la autora.

En las tres localidades, el proyecto cardenista incluyó, además de los importantes equipamientos educativos y de salud, servicios turísticos que requerían de nuevas construcciones. Entre ellos están los hoteles y las estaciones de servicio, ubicados por lo general afuera de la parte histórica de las poblaciones, con la finalidad atender las necesidades prácticas del sector turístico que llegaba por carretera.

La arquitectura para el turismo

La actividad turística implica dos tipos de equipamientos: atractivos culturales, recreativos o patrimoniales, y servicios como alojamientos y gasolineras. En el caso de los poblados revisados, los equipamientos culturales ocuparon edificios históricos refuncionalizados: Pátzcuaro, el Teatro Emperador Caltzontzin y la Biblioteca Gertrudis Bocanegra se alojaron en el conjunto conventual agustino, y el Museo de Artes e Industrias Populares en el Ex Colegio de San Nicolás (Carta del Arq. Alberto Le Duc al Señor Lic. Luis I. Rodríguez, 3 de diciembre de 1935; Telegrama de Alberto Leduc a Presidente República, 13 de abril de 1936); Jiquilpan se convirtió el Santuario en biblioteca, adicionalmente se planeó un proyecto para la creación de un museo en el templo del Sagrado Corazón que no se desarrolló (Carta de Alberto Le Duc al Sr. General Lázaro Cárdenas, 12 de diciembre de 1939); y Apatzingán, la Casa de la Constitución que previamente había albergado una escuela se convirtió en museo.

La arquitectura para el alojamiento es de particular interés en relación con el despliegue de las políticas cardenistas en materia de turismo. El hotel es un género que poco aparece en las historias de la arquitectura, probablemente porque en ciudades históricas los hoteles solían instalarse en edificios de vivienda adaptados, haciendo poco visibles sus especificidades en términos de programa.

El auge del automovilismo implicó importantes cambios en la concepción misma del hotel y la modalidad de tourist camps y tourist courts que apareció en Estados Unidos en la década de los treinta cruzó la frontera con la apertura de la carretera panamericana en 1936.7 Estos alojamientos surgieron de manera inmediata a lo largo de la carretera y en las periferias de las ciudades en amplios terrenos ligados a servicios para automovilistas, como estaciones de servicio, muchos de ellos de pequeños propietarios.

El rápido crecimiento de la actividad turística hizo patente la necesidad de apoyar la construcción de hoteles que garantizaran instalaciones adecuadas. Hay que recalcar que el hotel, como género edilicio, pasaba por un momento de grandes transformaciones debido al auge del automovilismo que hacía muchos de los hoteles tradicionales, si no obsoletos, por lo menos poco atractivos para quienes buscaban alojar también su auto.

Al respecto del alojamiento para turistas, el empresario Salvador Echagaray expresó a Luis Montes de Oca, entonces director del Banco de México, su preocupación al regresar a México después de veinte años en Europa y encontrarse con "la deficiencia de nuestros hoteles" (Carta de Salvador Echagaray a señor Don Luis Montes de Oca, 15 de diciembre de 1927). Echagaray anexó a su misiva un memorándum con recomendaciones para la implementación de un programa de construcción de hoteles en el país. Entre ellas, señaló la necesidad de construir hoteles en lugares turísticos e incluyó a Pátzcuaro en su lista de estas ciudades; de contar con garaje en todos los hoteles, y de cuartos para los choferes en los hoteles de lujo; de cuidar aspectos de higiene y confort. Adicionalmente señaló que los hoteles debían tener restaurante que pudiera ofrecer

al yankee -casi nuestro único turista- de ciertos manjares de los que no puede prescindir, como los del desayuno, enteramente diferentes a los nuestros, otros de nuestra cocina que le den la neta impresión de cambio, indispensable a quien, viajando, busca sensaciones nuevas.

El mismo documento detalla algunas características de la arquitectura hotelera, señalando que debían procurarse terrenos grandes que permitieran al inmueble estar rodeado de jardines por los cuatro lados con "una plazoleta al frente", buscando "silencio y aire sano", y que las cuatro fachadas pudieran apreciarse. Estableció que "el carácter arquitectónico se relacionará con la localidad" y, además de dar recomendaciones según el clima del sitio, consideró que "la entrada, un pórtico rico mexicano hispano bastaría para dar un sello que cree la emoción grata de acogida". Este documento se produjo en el marco de la creación de la Sociedad de Crédito Hotelero que ofrecería préstamos a inversionistas e incluye recomendaciones puntuales sobre el funcionamiento de esta institución. Refleja el consenso en la época sobre la importancia de hacer arquitectura regional que, a decir de Dina Berger, era requisito para lograr financiamiento por medio de la Sociedad de Crédito Hotelero (Berger 2006: 50-55). De esta manera, hasta los arquitectos que solían construir con un estilo moderno hacían excepción cuando se trataba de diseño de hoteles, como es el caso de Ignacio Díaz Morales en el paradigmático hotel Playa de Cortés en Guaymas.

La misma placa inaugural del Hotel Posada de Don Vasco en Pátzcuaro refiere las intenciones descritas por Echagaray de proveer comodidad a los viajantes en un ambiente de tradición regional. Este hotel, diseñado por Alberto Le Duc e inaugurado en enero de 1939, respondía a la demanda creada por la apertura del ramal Ciudad de México-Guadalajara de la carretera panamericana y se desplanta en dos secciones divididas por la carretera: de un lado el edificio principal con recepción, restaurante, jardines, alberca y cerca de 60 habitaciones distribuidas en torno a dos patios y, del otro, otras casi 40 habitaciones dispuestas para simular una aldea. El edificio principal es una estructura masiva, que usa gualdras de madera y gruesos muros blancos como referencia a la tradición local de construcción en adobe, piedra, madera y barro. Las tarjetas postales del periodo retratan a las meseras, también vestidas de forma tradicional, en un salón techado con viguería y con relucientes pisos de loseta de barro. El patio principal estaba rodeado por arcadas con una fuente central y jardín. Al norte había una alberca y mesas de tenis; algunos años después de su inauguración, se construyó un área recreativa conocida como el casino con un boliche. En su disposición sigue las recomendaciones de Echagaray de estar cerca de la carretera y rodeado de amplios jardines. Cruzando la carretera el Albergue Tolimán, inaugurado poco después de la parte principal del hotel, se diseñó para simular un pueblo vernáculo. Por ello, las habitaciones se dispusieron en estructuras bajas con corredores al frente que permitía su acomodo formando calles empedradas que simulaban un pueblo y el escenario se completó con la inclusión de una capilla. Al sur había establos donde los huéspedes podían rentar ponis para ir desde el pueblo simulado al centro de Pátzcuaro. La obra es un caso paradigmático de la arquitectura hotelera de la época en Michoacán.

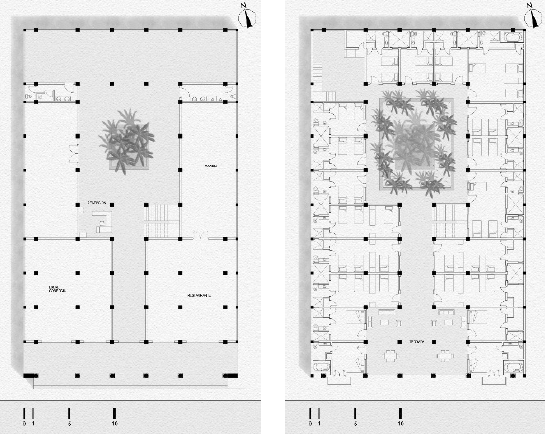

Los poblados de Jiquilpan y Apatzingán no presentaban la misma demanda que Pátzcuaro y los hoteles de nueva construcción aparecieron algunos años después. En los años cuarenta, Dámaso Cárdenas construyó dos hoteles con el nombre de Palmira, uno en Jiquilpan y otro en Apatzingán, éste último fue demolido. El Hotel Palmira de Jiquilpan fue construido en 1946 por Alberto Le Duc, ubicado en el acceso a la ciudad a pie de la carretera y sobresale del paisaje con sus grandes terrazas sombreadas, las enormes jacarandas y tabachines, y un gran letrero sobre su tejado (Comunicación personal, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, 5 agosto 2019). La disposición en planta es en forma de U con la recepción, lobby y restaurante al frente y las habitaciones en torno al patio. A diferencia del caso de Pátzcuaro, la estructura se realizó con materiales modernos, las vigas de concreto se usaron como si fueran de madera y las columnas también reproducen formas tradicionales. En el segundo piso, el techo se construyó siguiendo el reglamento de construcción anteriormente citado, por lo que su lecho inferior es de ladrillo que esconde la techumbre de estructura de madera. Los pisos de pasta de cemento, usuales en la época, se usaron de manera tradicional formando patrones geométricos.

Figura 7 La Posada de don Vasco en los años cuarenta, con el hotel de lado izquierdo y el Albergue Tolimán a la derecha. Cortesía Posada de don Vasco.

Figura 8 Tarjeta postal del restaurante de la Posada de don Vasco en los años cuarenta. Colección de la autora.

Figura 9 Tarjeta postal del patio de la Posada de don Vasco en los años cuarenta. Colección de la autora.

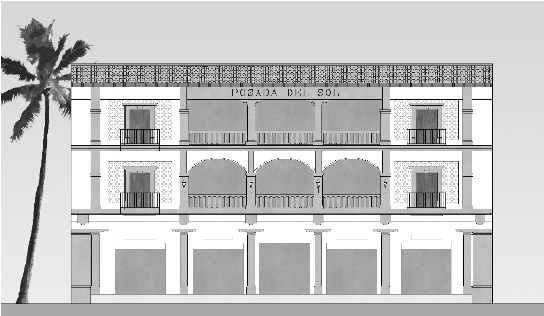

En Apatzingán, el hotel céntrico, la Posada del Sol, data de la misma época (ca. 1950) y es un ejemplo de este periodo de construcción de hoteles, pero en un área urbana donde no había posibilidad de incluir los jardines circundantes que proponía Echagaray, aunque probablemente sí el estacionamiento. En su distribución y en sus cualidades espaciales, se asemeja al hotel Palmira y no se descarta la mano de Alberto Le Duc en su diseño. Al frente, sobre la banqueta cubierta de los portales, se accede al hotel por un zaguán. La fachada se presenta con dos volúmenes sólidos que flanquean una sección abierta de terraza en planta alta. Las habitaciones se distribuyen en los cuatro lados del patio interior. Una amplia terraza al frente abre hacia la plaza con vistas hacia la plaza central, la Casa de la Constitución y el nuevo edificio de oficinas municipales, estatales y federales. La solución en estructura y materiales es similar a la dada en La Palmira de Jiquilpan, donde se le dio un tratamiento tradicional a materiales modernos.

En los tres casos, el diseño arquitectónico refleja la dualidad del discurso de la época: la necesidad de proveer a los visitantes un alojamiento cómodo, limpio y moderno a la vez que respetaba la estética de una imaginada arquitectura regional. Aunque se justifica en términos de lo regional, la arquitectura no lo es en un sentido local; más bien presenta una síntesis del imaginario de lo pueblerino. Con limitadas alusiones al sitio, recupera el estereotipo de arquitectura mexicana, propagado en diversos medios con muros encalados, teja roja y arcos de medio punto.

El otro equipamiento turístico, las gasolineras, era un género de edificio relativamente nuevo, cuyo programa y morfología estaban en pleno desarrollo. Para los años que nos ocupan, habían pasado por una primera etapa de exploraciones formales y se consolidaba una propuesta emanada de Pemex (Ettinger 2018). Cabe mencionar que las gasolineras de este periodo, sobre todo aquellas ubicadas sobre las carreteras o en las periferias de los asentamientos, ofrecían muy diversos servicios.

En los poblados de estudio se ha podido documentar la construcción de estaciones de servicio que reemplazaban las bombas a pie de banqueta para las tres localidades; de estas estaciones establecidas a principios de los años cuarenta sólo queda en pie la estación de Pátzcuaro.

Figura 11 Distribución en planta (baja y alta) del Hotel Palmira en Jiquilpan. Levantamiento, dibujo e ilustración: Daniel García Barrera, Martín Sánchez Navarro y Gabriel Salinas.

Figura 13 Distribución en planta de la Posada del Sol en Apatzingán. Levantamiento, dibujo e ilustración: Daniel García Barrera, Martín Sánchez Navarro y Gabriel Salinas.

Esta estación ubicada en la entrada de la ciudad desde el recién inaugurado ramal de la carretera panamericana abrió entre 1940 y 1941. Cárdenas había promovido la consolidación de esta zona donde se encontraba la estación de ferrocarril, el muelle y el Hotel del Lago, a través de la introducción de jardines, calles empedradas, luminarias y camellones con una clara intención de crear un paisaje pintoresco de recepción para el turista (Martínez y Ettinger 2021). El edificio de la gasolinera ocupó un lote triangular donde se bifurca la carretera: un camino llevaba hacia Uruapan, la estación y el muelle, y otro hacia el centro de la ciudad. Al fondo del predio estaba un edificio con arquería al frente que, haciendo analogía con otras gasolineras de los primeros años de Pemex, supondríamos que albergaba oficina, sala de descanso, restaurante y oficina de turismo. Aún conserva una pintura mural que alude dos temas: la calidad pintoresca del lago con sus islas y poblados ribereños representados con casitas blancas, con tejados rojos sobre el paisaje verde y la historia de los purépechas. La losa plana sobre el área de las bombas es de los pocos ejemplos de esta solución que se conservan, ya que en la mayoría de los casos ha sido reemplazada con sombrillas metálicas.

El Pemex Travel Club Bulletin publicó dos notas que refieren la inauguración de gasolineras en Michoacán, una en diciembre de 1940 y otra en marzo de 1941; en ambas se menciona Pátzcuaro pero no queda claro si refiere la misma gasolinera o son dos diferentes. En todo caso, el anuncio de diciembre que menciona Pátzcuaro y Uruapan señaló: "belleza es la palabra clave en el diseño de estas estaciones que reflejan la arquitectura de la región" (Pemex 1940). La nota de marzo de 1941 refiere una estación en Pátzcuaro y otra en Jiquilpan. Para Pátzcuaro describió un desayuno con

el verdadero estilo tarasco en que hasta los menús estaban escritos en la lengua tarasca. [Notó que] esta innovación va de acuerdo con el carácter de la estación de servicio, en que viejos diseños nativos a Michoacán forman la clave de su inusual y atractiva arquitectura (Pemex 1941).

Respecto a Jiquilpan, el autor anónimo reportó una comida en el rancho de naranjas de Dámaso Cárdenas a la cual asistió el general, quien recién había dejado la presidencia. Describió la estación como grande y aclaró que "se había diseñado siguiendo motivos con siglos de antigüedad en Michoacán" (Pemex 1941). De la gasolinera de Jiquilpan, ahora desaparecida, se conserva una fotografía que la ubica en el acceso a la cuidad, cerca de una glorieta que se construyó en la misma época. La fotografía muestra un edificio bajo con características que la vinculan con la arquitectura típica de la región.

Sobre Apatzingán hay poca información. Hay dos fotografías de gasolineras: la primera de una bomba sobre la banqueta y la segunda de una estación establecida por Pemex que, según el registro archivístico, data de 1950 y se ubicaba cerca de la estación de ferrocarril. En la fotografía se identifica la tipología usual de las gasolineras Pemex de la época con muros blancos y teja roja; el área de las bombas está cubierta y se observa una oficina central y un área de lubricado. Las ventilaciones bajo la losa son evidencia de una adaptación al clima caluroso del sitio.

En estas gasolineras destaca la importancia dada a la arquitectura regional. Tan importante era el tema de la imagen que, en el proceso de creación de poblados como productos turísticos, no sólo se hacían remodelaciones urbanas, sino también se renovaban las gasolineras periféricas. Al respecto, está documentado el caso de Taxco donde, en 1938, Augusto Pérez Palacios realizó el proyecto de tres gasolineras modernas de la empresa Huasteca para darles un aspecto pretendidamente regional (Proyecto de adaptación de las estaciones de gasolina de Taxco Gro. a la arquitectura local, junio 1938). Este proyecto reviste arquitectura moderna añadiendo tejas, muros con citarillas, marcos y herrería. En uno de los planos, la intención se potencia con la inclusión de un campesino con su burro en una de las ilustraciones.

Figura 15 Estación de servicio de Jiquilpan. Fuente: Unidad Académica de Estudios Regionales-UNAM. Archivo Histórico. Fondo Centro de Estudios de la Revolución Mexicana, Sección Lázaro Cárdenas, Caja VI, carpeta 74, [Gasolinera Vieja], fotografía 28.

Las políticas de Pemex en construcción de gasolineras, más allá de la imagen, implicaban la ampliación de los programas para incluir servicio mecánico y de lubricación, áreas de descanso de hombres y mujeres, sanitarios, restaurantes, tiendas de artesanías o de información turística; algunos incluían también áreas de hospedaje. Eran "lugares" bajo el concepto de Marc Augé, es decir, sitios de encuentro y de memoria, a menudo descritos en guías de turismo, considerados hitos en el camino (Augé 1995).

Tanto los hoteles como las gasolineras descritas cumplieron una doble función. En primer lugar, atendían las necesidades prácticas de los turistas de la época donde imperaba el viaje en auto, resolvían la necesidad de paradas en las largas jornadas de manejo, para descansar y comer, para pernoctar o para dar servicio a los autos que, a diferencia de los automóviles de hoy, requerían de frecuentes ajustes en los carburadores al cambiar de altitud, por ejemplo. La segunda función se relaciona con los imaginarios de arquitectura regional que respondían tanto al deseo del turista de ver el México tradicional, como a la imagen que, desde el gobierno, particularmente durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, se buscaba proyectar.

Reflexiones finales

Las referencias al México auténtico y nativo, como lo que más deseaba ver el visitante, abundan en la literatura dirigida a turistas. Los poblados rurales de México eran, y siguen siendo, los sitios imaginados de ese "otro", representando lo que Cohen ha considerado "lo prístino, lo primitivo, lo natural y lo nunca tocado por la modernidad" que tanto anhela el turista (Cohen 1988: 371-386). Mientras tanto, en realidad, eran producto de la modernidad, pues las acciones emprendidas en las mencionadas renovaciones urbanas se insertan en las inquietudes del movimiento moderno al limpiar, depurar de ornamentación y dejar en blanco. Esto queda claro en las tres poblaciones revisadas, pero de manera sobresaliente en Jiquilpan y Apatzingán.

A través de los ejemplos en equipamientos turísticos se observa un giro característico del periodo de la posrevolución. La ubicación tradicional de hoteles y posadas en los centros urbanos o, a partir del porfiriato, en las cercanías de las estaciones ferroviarias, se modificó con una preferencia por la periferia donde hay posibilidad de extenderse para dar lugar a espacios donde se pueda guardar y dar servicio a los automóviles. Pero lo más interesante es la manera en la que el lenguaje privilegia un doble discurso; por una parte, los nuevos edificios se insertaban en la narrativa del poblado típico, añadiendo detalles con cantería y techos de teja a estructuras construidas con concreto, y por otra atienden necesidades modernas a través de soluciones estandarizadas que garantizaban la higiene. Así reconocen, tal como se discutía entre los hoteleros de la época, los deseos contradictorios del turista de poder experimentar el otro mientras disfrutaba de comodidades modernas a las que estaba acostumbrado.

Como dijo Dean MacCannell, "la mejor evidencia de la victoria final de la modernidad sobre otros arreglos socioculturales no es la desaparición del mundo tradicional, sino su conservación y reconstrucción artificial" (MacCannell 1999: 8). Observando la simulación presente en la arquitectura hotelera y la creación de gasolineras con pórticos y pintura mural, podríamos aducir que ganó la modernidad, presentando una versión modernizada de la estética tradicional para el consumo turístico.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)