Introducción

En 1908, Federico Gamboa escribió su obra Reconquista. En uno de los fragmentos del libro, uno de los personajes es contratado por la revista The Outlook, publicada en Chicago, para elaborar pinturas que representen los "tipos nacionales mexicanos". El porqué de la solicitud de este tipo de ilustraciones es claro, la inquietud por conocer a "el otro", figuras extrañas a la cotidianidad de un grupo social que le dan identidad a partir de establecer diferencias y, por ende, rasgos propios. En la novela se indica de la siguiente manera:

¿Qué es lo que solicita [la revista]? Sencillamente, que un pintor mexicano le envíe una galería de tipos nacionales, lo más característico, lo que nos presta sello individual, lo que nos define e impide que se nos confunda con ningún otro pueblo de la tierra ¿no es eso? (Gamboa 1908: 289).

Uno de los cuestionamientos que se presentan en estos procesos de generación de identidades y la idea de la otredad es, ¿qué me identifica? En el caso de México, en los textos e ilustraciones que se difundieron desde finales del siglo XIX y principios del XX, hay una reiteración de rasgos que conformaron el imaginario social. La obra literaria de Gamboa describe la idea claramente: "¿Quieren mexicanos? Mexicanos tendrán: el de traje de cuero y sombrero jarano y galoneado; el apasionado de la mujer, del caballo y de las armas; el celoso de su independencia, de su libertad y señorío; el defensor de la tierra que habita (Gamboa 1908: 290-291).

Lo que se nos muestra en estos fragmentos de Reconquista es un ejemplo de la visión que eventualmente se convirtió en una constante en las representaciones de México y el mexicano en los medios difusores nacionales, pero particularmente del extranjero. Por supuesto, lo que se pretende no es hacer un juicio de valor sobre tales imaginarios, sino señalar la selección intencionada de rasgos socio culturales específicos, cuyo atractivo se utilizó como herramienta en los discursos nacionalistas de la época, impactando el desarrollo del turismo durante la primera mitad del siglo XX. Este interés por "el otro" a partir de las construcciones sociales imaginarias (Anderson 1993) derivó en un paulatino proceso de institucionalización del turismo; el cual, en este caso, se entenderá no como la creación de instituciones o aparatos normativos específicos, aunque sí comenzaron a gestarse, sino como la imposición de una mirada consolidada por imaginarios sociales, así como la producción y circulación de imágenes con una intención muy clara: el fortalecimiento del turismo como una creciente actividad económica (Kingman 2004: 31).

Tradición y turismo

En los años posteriores a la revolución, y con el desarrollo de un ideario nacionalista, se buscó la transmisión de ciertos valores e imágenes de lo que representó el "ser mexicano". Las artes se convirtieron en una herramienta de comunicación de dicha ideología como una forma de vincular a los grupos dirigentes y la sociedad (Noguera Fernández 2011). La fotografía, pintura, cine, música y arquitectura, entre otras manifestaciones, adoptaron tendencias que exaltaron expresiones de esa mexicanidad, primordialmente fundamentada en elementos de la tradición cultural.

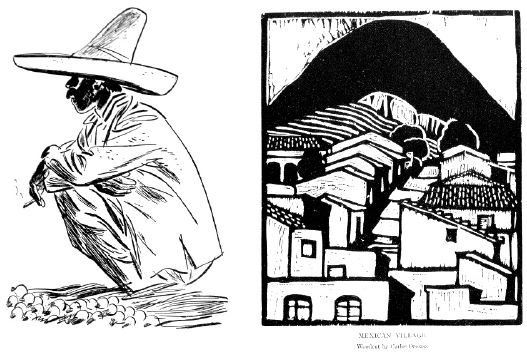

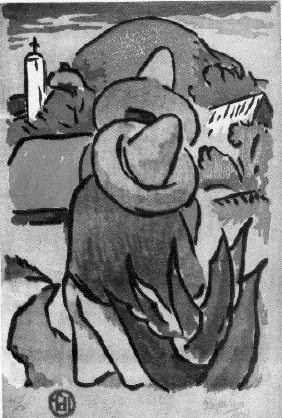

Las artes gráficas mostraron escenificaciones de pasajes históricos y representaciones de personajes emblemáticos que ejemplificaron ideas, las cuales fueron transformadas por la sociedad en valores de admiración y apego por lo nacional, lo propio. El trabajo de los grandes pintores de la época fue muestra de una visión nacionalista, encontrando particularmente en el muralismo una herramienta de educación sobre lo que se intentaba promover con dicha ideología. Otros medios similares sirvieron para el mismo propósito: litografías, carteles, dibujos, entre otros, utilizaron las imágenes nacionalistas como forma de expresión del imaginario que se estaba forjando en la colectividad nacional.

Figura 1 Ejemplos de estereotipos de México y el mexicano en la primera mitad del siglo XX. Izquierda, Howard Willard, 1940 (Downing 1940: 275); derecha, Carlos Orozco, ca. 1925 (Gruening 1928: 652).

Los valores reconocidos en los elementos tradicionales, los cuales conformaron el imaginario social y sirvieron como forma de expresión del ideal nacionalista, al poco tiempo se convirtieron en un punto de interés para la generación de recursos económicos. Si bien, en otras épocas hubo visitantes y viajeros que exploraron parte del país, a partir de la posrevolución se fomentaron las visitas a sitios específicos con una intención de explotación económica y, a la vez, de transmisión ideológica. Desde principios de la década de los veinte se planteó la propuesta del turismo como fuente de ingresos, un medio para el contacto social e impulsar la construcción de infraestructura en los poblados "turísticamente atractivos" (Tavera Alfaro 2002), así como para comunicar éstos con los centros urbanos (Mateos 2006). El plan resultó atractivo y eventualmente se trazaron las rutas de desarrollo turístico y de fomento cultural de las poblaciones que en ellas se insertaban.

Para Granalí Rodríguez, al considerar un sitio turístico como objeto artístico, éste adquiere cierta significación, y así "pasa a ser un elemento comunicativo en el contexto sociocultural y un fenómeno histórico-social" (Rodríguez Chumillas 2010: 1). Nacionalismo y turismo se conjugaron como herramientas complementarias, el nacionalismo exaltando los valores tradicionales de los poblados que atraían al visitante extranjero, y el turismo actuando como escenario de difusión de ciertos aspectos del ideario nacionalista. A su vez, el turismo permitió a los visitantes entender un poco la historia de los poblados que visitaban y las formas de vida de la sociedad que en ellos habitaban, o habían habitado, mediante sus rasgos socio culturales.

Si bien las primeras rutas o itinerarios fomentaron el turismo principalmente desde y hacia la Ciudad de México, se complementaron con los sitios arqueológicos, ciudades históricas, contextos naturales y poblados tradicionales cercanos a la capital, ampliando el abanico de posibilidades para el turista de la época. A pesar de la exaltación de destinos de diversa índole, la preferencia por lo tradicional y rural se fortaleció, en ocasiones por sobre la modernidad. La desventaja de los pequeños poblados dentro de la actividad turística fue que generalmente no contaban con la infraestructura necesaria para satisfacer todas las demandas de los visitantes.

Aunque el viajero buscaba una experiencia tradicionalista, en ocasiones requería las comodidades de la vida moderna a las que estaba acostumbrado y de las cuales no deseaba alejarse. Fue aquí donde las rutas turísticas cobraron importancia, al ligar a los sitios rurales con centros urbanos mayores, lo que permitió a las ciudades ofertar rasgos turísticos de los que carecía mediante "asociaciones" con los poblados tradicionales. Con ello, se brindaron las comodidades y requerimientos modernos, así como una experiencia diferente y exótica (Mercado 2021). La creación de rutas turísticas que vincularan una variedad de manifestaciones de la cultura mexicana permitió diversificar los destinos y presentar las distintas facetas del México posrevolucionario. El turismo, más allá de una actividad económica, se convirtió en uno de los grandes difusores de la cultura mexicana.

La mirada de "el otro"

Los elementos de tradición mexicana que jugaron un papel importante en la difusión del turismo, tanto dentro como fuera del país, se vieron potenciados en gran medida por el papel de los visitantes extranjeros, y su visión de "el otro". Si bien es cierto, en algunos casos sólo se trató de experiencias compartidas por los viajeros mediante sus visiones y eventuales publicaciones, más que de una difusión explícita de elementos culturales, estos diversos testimonios se convirtieron directa o indirectamente en promotores de los elementos del México tradicional. Cada visitante destacaba algún sitio o aspecto de la cultura mexicana que fomentó la creación de un imaginario exótico a la mirada del extranjero.

Fueron múltiples las obras y las intenciones de los testimonios de los visitantes, desde diarios de viaje como el trabajo de Anita Brenner (1932), experiencias de residentes eventuales o permanentes como la obra William Spratling (1932), registros de arquitectura típica como el de Garrison y Rustay (1930), o guías de viaje como las de Frances Toor (1936) y Philip Terry (1940), sólo por mencionar algunos. Otro ejemplo es el libro de Howard Vincent O'Brien (1937) titulado Notes for a Book about Mexico, en el que autor describió sus experiencias durante su estancia en México compartiendo su visión "desde fuera" de diversos aspectos de la cotidianidad mexicana del momento, abarcando temáticas diversas como política, sociedad, religión, festividades, seguridad y turismo, entre otras. Es precisamente el rubro de turismo, el que se menciona reiteradamente sin llegar a ser una publicación especializada en dicha temática.

Ellos [-los mexicanos-] no quieren que el turista sea molestado, ni siquiera ligeramente. Dentro de poco lo que ocurrirá es que será un delito grave hacer ruidos indebidos en las cercanías de los hoteles donde los americanos duermen. Mientras los mexicanos trabajan día y noche montando hoteles, construyendo estaciones de servicio y reduciendo los trámites en un esfuerzo por fomentar el turismo y -no menos importante- para mejorar las relaciones con el gran vecino del norte, los americanos podrían hacer una pausa para reflexionar que México no es "extranjero", ellos lo son (O'Brien 1937: 20).

Es interesante la crítica que hace O'Brien, mostrando una tendencia que se manifestó años más tarde, al priorizar en ciertos aspectos al turismo. Si bien se planteó un escenario hipotético, lo que expresó fue la ardua labor por fomentar el turismo y brindar todas las comodidades a los visitantes. En ocasiones y de acuerdo con la visión del autor, se olvidaban cuáles eran los roles de los involucrados, donde el visitante se debe adaptar al lugar y no adecuar el sitio para el turista. Hay que entender que la popularización y el desarrollo exponencial que tuvo el turismo fue una tendencia que se dio a nivel internacional. Sin embargo, hay que hacer hincapié en ciertas implicaciones que se estaban dando al favorecer los requerimientos del visitante y del turismo como actividad, por sobre las necesidades de la sociedad local y el sitio turístico como asentamiento.

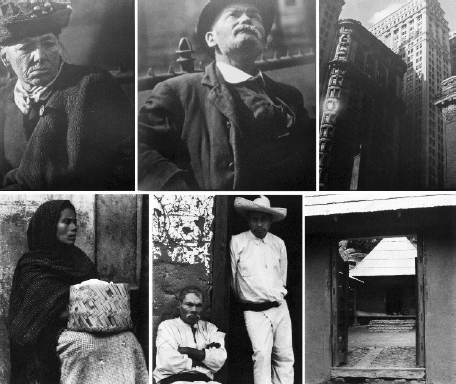

El México de las décadas posrevolucionarias también fue escenario para el desarrollo de proyectos de fotógrafos internacionales, quienes encontraron cierta fascinación en diversos aspectos de la sociedad y la cultura mexicana. Los trabajos de personajes como Hugo Brehme, Anton Bruehl o Paul Strand, dejaron entrever patrones o aspectos que el fotógrafo extranjero rescató de la cultura mexicana, representada por sus habitantes, costumbres y tradiciones (figura 3). En ocasiones, las perspectivas de estos lugares resultaron un tanto diferentes a las expectativas de estos personajes, fomentadas en parte por testimonios previos, material de antiguos viajeros, o el propio imaginario colectivo. Este aspecto se ejemplificó en una carta escrita por Strand a su amigo John Marin en 1933:

Solía pensar en México antes de haber estado aquí, como algo misterioso, oscuro y peligroso, intimidante. Tiene su misterio, como lo tienen todos los países, pero también es muy humano, vivido y habitado. Y no es oscuro ni intimidante, es una extraña mezcla de lo antiguo y lo nuevo. [...] Cerca de la ciudad hay muy buenos caminos y en una hora se están en el verdadero país, el de los pequeños pueblos en los que los indios viven como siempre lo han hecho. Y estos indios son muy diferentes de los de los Estados Unidos, más amigables y más gentiles [...] Considerando que 16 millones en su mayoría viven abatidos y en pobreza, es sorprendentemente que mantengan una cierta inocencia, presentándose ante ti con una verdadera sonrisa amigable. Es por ello que te hacen sentir bien estando entre ellos en los pequeños pueblos. (Greenough 1990: 88).

Figura 3 Comparativo de las visiones de Paul Strand sobre Nueva York, 1916 (arriba) y Michoacán,1933 (abajo). (Hambourg 1998: 43, 44, 48; Strand 1972: 107, 109; Krippner 2010: 140).

Figura 4 Portadas de la revista Mapa con escenas de Morelia (izquierda) y Janitzio (derecha) (García 1937a, 1937b).

Visiones muy similares fueron retomadas por actores nacionales, destacando los trabajos de fotógrafos como Rafael García y Luis Márquez, ambos difusores de las imágenes típicas de México y sus elementos de cultura y tradición. En el caso de Márquez, su labor no se limitó a las revistas, fue fotógrafo en la película Janitzio y parte de su obra fue presentada en la Feria Mundial de Nueva York en 1939 (Márquez Romay 2012). En dicha muestra se incluyeron estampas de Michoacán, con los paisajes y escenarios tradicionales que los estadounidenses identificaban mediante las publicaciones turísticas y culturales que se difundieron en su país.

Durante la década de los treinta hubo un creciente interés tanto por la difusión de los componentes culturales de los poblados indígenas, como por la promoción turística basada en ellos. La labor de los difusores nacionales y extranjeros fue de gran importancia para dicho propósito. Se empezaron a popularizar las publicaciones de corte turístico, y sus contenidos se enfocaron en potencializar los imaginarios colectivos y los estereotipos de "lo mexicano". Aunque los sitios mostrados eran diversos, las imágenes llegaron a ser reiterativas, pues enfatizaron vestimentas y ritos tradicionales, elementos artísticos, arquitectónicos y de la cotidianidad que destacaban ras gos culturales que fomentaran el imaginario social de lo típico y pintoresco.

Escenificaciones y estereotipos

A principios de la década de los cuarenta se pueden formular ciertos cuestionamientos sobre la explotación de los bienes patrimoniales, derivado de su viabilidad como ejes económicos al ser productos atractivos para el turismo, particularmente extranjero. La conservación tuvo un doble discurso: el deseo de protección de un legado cultural, pero con la intención de cuidar un motor económico de gran valía. Hacia el exterior también se percibió esa tendencia, los medios extranjeros dieron nota de las acciones de cuidado de los monumentos, más que de las poblaciones (Mexican New Agency 1941a). Sin embargo, en las guías turísticas y libros de viajeros permaneció la idea de divulgación de los poblados tradicionales, representados por las visiones escritas y gráficas de sus autores.

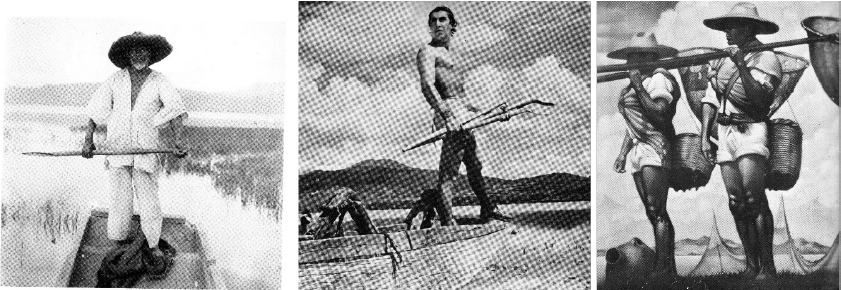

Figura 5 Collage de las variantes en la conceptualización de la figura del pescador en Pátzcuaro en los medios difusores. Izquierda, Hugo Brehme, ca. 1920 (Brehme 1995: 80); centro, Luis Márquez, 1935 (Reynolds 1942: 21); derecha, National Railways of Mexico, ca. 1940 (Gilman 1942)

De cierto modo, las guías turísticas denotaron una tendencia pro turismo por sobre la protección de valores culturales. Si bien es cierto, al tratarse de guías de promoción turística resulta evidente su finalidad. Se volvieron ligeramente más prácticas que sus predecesoras, mostrando cada vez más elementos, sitios y actividades por su carácter utilitario, que por su contextualización histórica y cultural. Ejemplo de ello fue la guía de Toor (1946), donde los preámbulos históricos que introducían al lector en un marco general del sitio distaban un poco de lo mostrado en versiones previas donde se ahondaba más al respecto. Se profundizó un poco más en la información de carácter turístico, con descripciones más completas de los sitios y monumentos de interés, y actividades e itinerarios para el turista.

Las imágenes, como ya se señaló, jugaron un papel importante como muestras visuales de los elementos del imaginario social y las representaciones de éste desde la perspectiva del autor. En este periodo en particular se observó un cambio en la conformación de dichas imágenes, cambiando la perspectiva de los autores y actores involucrados en su producción. A diferencia de la tendencia seguida hasta finales de la década de los treinta, donde la representación de aspectos socio culturales fue simple, y hasta cierto punto "natural", a partir de este periodo se hicieron más evidentes las construcciones intencionadas. A pesar de ello, el trabajo de personajes como Brehme mantuvo su visión tradicionalista y de corte cultural, siendo utilizado como medio de difusión de la cultura mexicana y contribuyendo a la construcción de imaginarios sociales en la memoria de los visitantes (Garner 1943).

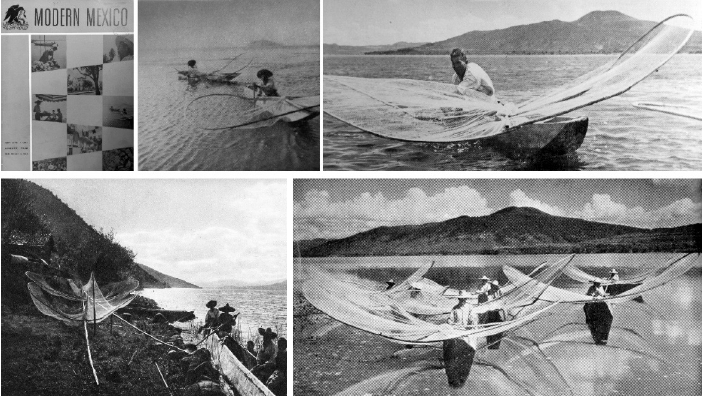

Para la década de los cuarenta, el uso de las imágenes de Brehme y de otros fotógrafos se encausó paulatinamente a un propósito mayormente turístico que de fomento cultural. En cierta medida, estas nuevas intenciones cayeron en una monotonía, debido a la reiteración de elementos específicos que debían plasmarse como representaciones o estándares de una región. Ejemplo de ello es el caso de Pátzcuaro, donde el uso de la típica escena del pescador del lago derivó, de cierto modo, en la conformación de una especie de logotipo de la región. Tales representaciones se pueden observar indistintamente en artículos específicos sobre Pátzcuaro (Reynolds 1942), aquellos donde tuviera mención esporádica (Lona 1947) o como parte de una portada (Goldman 1948). Esta idealización sigue siendo una constante en la actualidad, pero fue en este punto cuando comenzó a hacerse evidente.

Figura 6 Collage de imágenes reiterativas de los pescadores de Pátzcuaro publicadas en revistas de la década de los cuarenta. Arriba izquierda, autor desconocido, ca. 1948 (Goldman 1948); arriba derecha, Harold Grossman, ca. 1947 (Lona 1947: 18); abajo izquierda, Hugo Brehme, 1925 (Garner 1943: 19); abajo derecha, Luis Márquez, ca. 1942 (Reynolds 1942: 22).

Otro ejemplo de la diferencia de enfoques gráficos y la dualidad entre difusión cultural y turística fueron dos portadas de la revista Modern Mexico en 1947. La primera que se publicó contenía una litografía detallada de los pescadores de Janitzio llegando tras una jornada de trabajo (Crane 1947), mientras que la segunda, presentada tan sólo dos meses después, incluyó una fotografía del monumento a Morelos sin el contexto de la isla, su gente y costumbres (Morris 1947). A pesar de que en ambos casos se trató de imágenes de la isla de Janitzio, desde el contenido general de los elementos presentados se observaron diferencias. Por un lado, la representación de una escena socio cultural de un evento típico y con un carácter informativo, por otro, un elemento relativamente reciente, que poco o nada tenía que ver con la tradición del sitio, y que claramente tuvo un enfoque divulgativo del turismo de la región.

Michoacán turístico

Con el auge de la industria turística durante la década de los cuarenta y la necesidad de una oferta que diera respuesta a la creciente demanda, fue necesario ampliar el catálogo de destinos en Michoacán, así como en otras partes del país. La interrogante es si estos sitios fueron seleccionados por cumplir con la necesidad de aumento en la oferta turística o si se trataron de lugares que al igual que Pátzcuaro, Uruapan y Morelia cumplían inherentemente con las condiciones necesarias (Jolly 2018), retrasando el proceso por las limitaciones en los medios de comunicación que frenaron su desarrollo turístico. Esto presenta cuestionamientos sobre la inclusión de nuevos destinos promovidos en las publicaciones, sobre todo periódicas, donde habría que preguntarse si se continuó con una línea de promoción de poblados tradicionales o se cayó en escenificaciones que cumplieran con la demanda. La respuesta requiere profundizar en cada caso, pero antecedentes como el de Pátzcuaro se convirtieron en modelos exitosos factibles de ser imitados.

Cabe aclarar que la diversificación de la oferta turística se dio desde la década de los treinta, cuando destinos como Zitácuaro (Ashaverus 1935b) o Zirahuén (Ashaverus 1935a) hicieron su aparición en las publicaciones de turismo, este último quizá influenciado por la difusión de los paisajes lacustres. Durante la siguiente década, nuevas poblaciones aparecieron en escena, tal es el caso de Paracho (Garner 1935), Cuitzeo (Albans 1944c), Apatzingán (Albans 1943a), San José Purúa, Cherán y Paricutín. En el caso de San José Purúa se trató, más que un poblado, un concepto claro y moderno de centro vacacional. Mediante un hotel y balneario localizado en el oriente del estado se convirtió en un punto de atracción de cierto público que demandaba rasgos de comodidad, relativamente aislado de los centros turísticos importantes de Michoacán, pero a la vez vinculado con ellos (Albans 1943b).

El caso de Cherán y su mención en los medios difusores periódicos fue interesante. Apareció como una serie de cinco artículos publicados en Modern Mexico durante 1948. Cabe mencionar que dichos artículos se desprendieron de un trabajo más amplio cuyo producto fue un libro titulado Cheran: A Sierra Tarascan Village, publicado un par de años antes por Ralph Beals (1946). En dichos artículos el autor abarcó diversos aspectos de la población que iban desde datos históricos y físico geográficos generales, vestimenta, roles sociales, seguridad, y formas de gobierno.

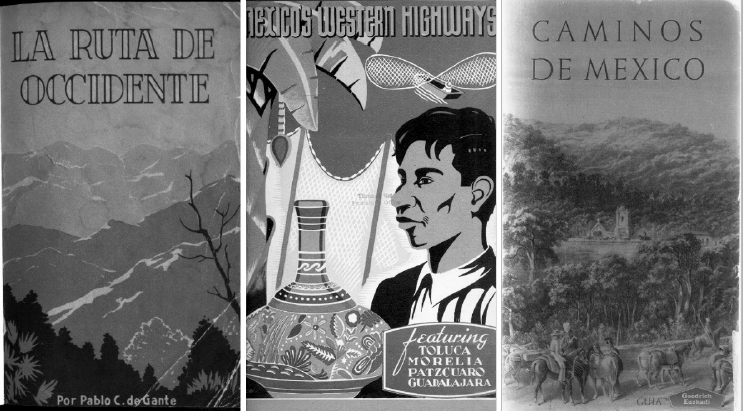

El trabajo de Beals formó parte de una investigación etnográfica en la que el autor se adentró en una población para realizar un estudio que le permitiera entender muchos de los aspectos que pasaban desapercibidos a los ojos del visitante. Esto permitió que Cherán fuera presentado al exterior como un sitio misterioso, de tradiciones arraigadas y de potencial interés para el turista, similar a lo ocurrido con Pátzcuaro años atrás. Lo interesante de este caso es el salto del libro a la publicación periódica, siendo utilizado como una herramienta de difusión turística en un medio especializado. Otros ejemplos de estudios antropológicos similares a la investigación de Beals, fueron el trabajo hecho por el mismo autor sobre los habitantes y costumbres de la sierra tarasca (Beals 1944), el estudio arqueológico y social de Isabel Kelly (1947) sobre la zona de Apatzingán, o el análisis de poblados michoacanos de Dan Stanislawski (1950) o la investigación sobre el desarrollo de la región tarasca realizado tiempo después por Robert Kemper (1987). En el ámbito turístico fue más reiterativa la aparición de materiales con dicho enfoque, para el caso de Michoacán se tienen ejemplos como las obras de Alfredo Maillefert (1937), Pablo C. de Gante (1939), o las publicaciones del Pemex Travel Club (1940). Estas últimas vinculaban los destinos del estado con la carretera a la Ciudad de México y sus ramificaciones, lo cual incentivó el turismo de automóvil que se desarrolló desde la década de los treinta y se potencializó en los años subsecuentes con publicaciones promovidas por asociaciones, clubes y empresas automovilísticas, como el caso de Goodrich Euzkadi y la Asociación Mexicana Automovilística (1954).

El Paricutín es un caso igualmente interesante, ante la demanda de diversidad en la oferta turística, se tuvo la visión de aprovechar la situación atípica del nacimiento de un volcán. El suceso fue de gran importancia para la ciencia, lo que convocó a especialistas y aficionados de diversas partes del mundo. A la vez, fue una forma de potencializar el turismo de la región mediante una oferta tan inusual como atractiva, presentada bajo el eslogan "¡Visitando un volcán!" (Turnure 1943).

Aunque la mayoría de los artículos fueron de carácter informativo, llevaban implícita o explícitamente la intención de promoción turística de Michoacán. En los documentos publicados se presentaron descripciones e imágenes del volcán, así como de la sociedad que habitaba en las inmediaciones, sus costumbres, modos de vida y cultura (Albans 1944b). Como fenómeno adyacente se mostró la reubicación de los damnificados, cómo dejaban atrás parte de su historia plasmada en sus construcciones y cómo construían, literal y figurativamente, una nueva etapa de su historia (Albans 1944a).

A pesar de las cualidades socio culturales y físico geográficas inherentes de los diversos sitios y poblados michoacanos, no se puede dejar de lado que se trató en gran medida de acciones para el incremento de la oferta turística. Sin restar méritos a las cualidades de los poblados que aparecieron en la escena turística, en sitios previamente consolidados como Morelia y Pátzcuaro se trató de un proceso de cierto modo natural, en donde sus cualidades devinieron en la conformación paulatina de destinos turísticamente atractivos. Los destinos que aparecieron después adoptaron un modelo similar, mucho más acelerado por el creciente aumento en la demanda turística. Esto conllevó el riesgo de descontextualizar elementos culturales ajenos a un sitio, incluidos para ofrecer al visitante los aspectos de tradición que le atraían de otros destinos.

Figura 7 Portadas de las publicaciones de promoción turística por carretera. Izquierda, La ruta de Occidente (Gante 1939); centro, Mexico Western Highways (Pemex Travel Club 1940); derecha, Guía Goodrich Euzkadi (Asociación Mexicana Automovilística 1958).

Figura 8 Artículos de difusión turística del Paricutín. Mexican Chamber of Commerce of the U.S (Albans 1943c; Turnure 1943: 23).

Fortalecimiento del turismo

Al mirar atrás en el proceso, se percibe una transformación en la forma de difundir los pueblos típicos y sus tradiciones, donde eventualmente se dio paso a la promoción de los logros del turismo más que de los sitios. En diversos medios se mencionaron las actividades de fortalecimiento de la actividad turística y su creciente éxito como motor económico de México. Se establecieron asociaciones tanto nacionales como internacionales, no bastó con enorgullecerse e identificarse con los rasgos culturales propios, había que darlos a conocer al mundo, más que para difundir la cultura, para fomentar la generación de recursos.

Una de las formas de promover los logros del turismo fue mediante las asociaciones internacionales, usadas como foro para compartir experiencias y dar a conocer los productos, es decir, los destinos y rasgos de interés para los potenciales visitantes. En 1941, en la publicación Mexico News se presentó parte de los resultados del Segundo Congreso Interamericano de Turismo, donde uno de los puntos generales que se expuso fue:

Viajar es una actividad humana que no solo crea y refuerza las condiciones favorables para el desarrollo económico de cada país, sino que también es un importante factor de intercambio de reflexiones, sentimientos, costumbres e ideas entre la gente de América (Mexican New Agency 1941b: 9).

Se estableció la importancia del turismo como un mecanismo de flujo de valores culturales e ideologías, y la necesidad de estimular la actividad para lograr dichos objetivos. Se habló de la importancia de involucrar tanto a la sociedad como al Gobierno, en un binomio cooperativo que potencializara y protegiera la actividad turística. Se indicaron además las facilidades que debían otorgarse al turismo, entre ellas el establecimiento y operación de centros turísticos y recreacionales, y la expedición de credenciales turísticas para el libre tránsito de visitantes en América, como respuesta a las problemáticas derivadas de la guerra (Mexican New Agency 1941b). Por supuesto que hay que contextualizar el evento y el documento señalados, ya que no se enfocó al turismo mexicano ni al de poblados tradicionales, pero se tocaron puntos perfectamente aplicables a tales casos, con las bondades y riesgos que conllevó en su momento la explotación de la industria turística.

Tanto las asociaciones como los medios difusores del turismo favorecieron el crecimiento en la demanda desde principios de la década. En un artículo titulado "Los turistas gastan 270 millones en 1943" (Mexican News Agency 1944), se explicó el avance en materia de turismo en México entre 1941 y 1943, lo que reflejó una tendencia al alza. Más allá de autopromociones y cantidades monetarias, lo que llamó la atención del breve artículo es que se indicaron las motivaciones y origen de los turistas, detectando un aumento del turismo centro y sudamericano en comparación con el gran flujo de turistas estadounidenses en años previos. También se hizo explícita la importancia del cine como medio difusor de la cultura mexicana (Mexican News Agency 1944), despertando la inquietud del potencial visitante que observaba los escenarios y roles de la película, construyendo un ideal o una imagen de un sitio que inspira ser conocido.

Durante la década de los cuarenta, se publicaron diversos artículos enfocados a la actividad turística, uno de ellos fue el apropiadamente titulado "La primera industria de México". En el documento, el autor comenzó indicando que "el negocio del turismo, es ahora [1946] la cuarta industria de México prometiendo pronto ser la primera" (Moreno 1946: 10). Al igual que en textos similares, se dio una serie de datos cuantitativos mediante los cuales se avalaron las hipótesis presentadas, respaldando el continuo aumento de la actividad turística en México como parte de una tendencia global. Se destacaron dos puntos: la oferta turística en México y el flujo y origen de los visitantes que mostraron la aceptación de los destinos mexicanos y la disponibilidad para conocerlos por parte del turista estadounidense. Se indicó además el creciente interés por parte de otros visitantes, generalmente de centro y Sudamérica, lo que respaldó lo mencionado en artículos previos. El comentario concluyó con la reflexión de que, si la tendencia continuaba, la demanda de turismo en México sería global, algo atractivo y favorable económicamente.

En el artículo no se mencionaron las posibles: repercusiones para el patrimonio tangible e intangible, afectaciones para los sitios ante un aumento en el flujo de visitantes y deficiencias en el manejo de estas alteraciones a los procesos de gestión. Esto se relaciona con otro aspecto del artículo, la diversidad de destinos turísticos en México, donde al respecto el autor escribió:

Pronto vendrán vacacionistas de otros países y de otros continentes. Es muy probable que México tenga dentro de su territorio una mayor cantidad de clima perfecto, encanto tropical, el interés arquitectónico y arqueológico, junto con adorables pueblos pequeños, que cualquier otro país en el mundo (Moreno 1946: 11).

El potencial de uso turístico de un lugar va en función de sus características y lo que ofertan al visitante, por lo que no pueden darse soluciones estandarizadas o indiferentes a los requerimientos específicos de cada sitio. Ejemplo de ello fue la comodidad del turista, al requerir aspectos propios de su cotidianidad, independientemente de las condiciones de su viaje o destino. El fortalecimiento del turismo en la década de los cuarenta demandó un análisis de estos aspectos, su potencial riesgo e impacto en el patrimonio, y su inclusión en los planes de manejo y cuidado los recursos. Uno de los aspectos a destacar es la mejora en la oferta hotelera, ya fuera en el ámbito urbano o rural. Lo anterior quedó de manifiesto en el artículo referenciado, donde se resaltó la variedad de equipamiento ofrecido, enfocado por supuesto en las grandes ciudades como México pero que igualmente se encontraban en destinos de playa, ciudades virreinales o poblaciones rurales específicas. Un claro ejemplo en Michoacán fue el ya mencionado hotel y balneario San José Purúa, del que se decía: "Su magnífico emplazamiento en las montañas no muy lejos de Morelia, Toluca y Pátzcuaro y sus amplias y modernas instalaciones propias, explican también a los entusiastas patrocinadores de San José de Purúa" (Lee 1946). Aunque el sitio ya se identificaba como punto de descanso años atrás (Zumaya Jr. 1938), en esta época se edificó el moderno inmueble retomando ciertos rasgos de la arquitectura vernácula (Rubio 1945), además de incluirse como destino en los itinerarios y rutas turísticas tanto estatales como nacionales.

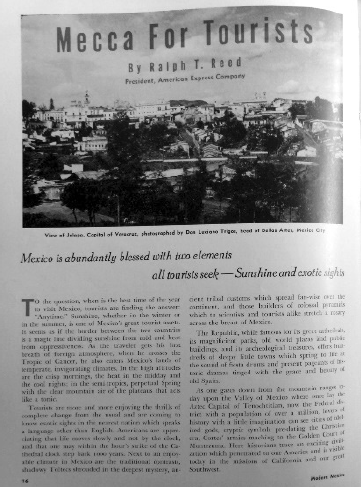

El último artículo por mencionar es el escrito por Ralph T. Reed (1946) titulado "La Meca para los turistas", donde el autor plasmó su opinión sobre por qué México se convirtió en uno de los países que más turistas atraía. Aunque la nota es breve, destaca que Reed retomó la narrativa de las publicaciones turísticas de principios del siglo XX, al ir más allá de una simple descripción física geográfica del sitio o exaltar sus puntos de interés, destacando aspectos históricos, culturales y sociales. Quizá la cita más clara al respecto es la que menciona "Los americanos aprecian que la vida se mueva lento y no cronometrada, y uno puede mediante el paro del tiempo del reloj de la catedral retroceder mil años" (Reed 1946: 16). Retomó la admiración del turista extranjero por las formas de vida sencillas o incluso rudimentarias y revalorizó la cotidianidad ajena a la del visitante, que invitaba no sólo a conocerla, sino a vivirla al tratarse de modos de vida más tranquilos en comparación con los estilos modernos.

Lo revisado en los artículos anteriores no es más que un esbozo de lo que ocurría en el periodo en materia de gestión y control de la creciente actividad turística y su continua difusión. Lo importante de ellos es que no se basaron en la opinión de las autoridades involucradas, sino en analistas externos, quienes mostraron lo que para ellos representó la situación del turismo en México desde su perspectiva. Si bien es cierto, se trata de un análisis general ya que primordialmente se habla del turismo en México, y no del turismo en ciertos sitios específicos del país, permite tener un parámetro para entender lo que ocurría en el momento y así poder contextualizarlos. A partir de estas reflexiones, se entiende por qué la oferta turística se amplió a otros poblados de Michoacán, para ofrecer al visitante destinos diversos, cargados de simbolismos culturales factibles de ser apreciados desde distintas perspectivas.

Reflexión final

Los procesos de fomento y desarrollo del turismo permitieron que sitios poco difundidos inicialmente tuvieran más presencia en la escena nacional y, en algunos casos, internacional. El hacer un balance sobre el impacto de estas actividades depende de la perspectiva con que se analice. A grandes rasgos se puede señalar lo positivo de la derrama económica y las mejoras en infraestructura, equipamiento e imagen urbana, necesarias para la oferta turística. Como puntos negativos quizá se tendría la tergiversación de ciertos valores culturales y tradicionales, en aras de una homologación de los destinos y la oferta al visitante. Más allá de ello, vale la pena retomar la idea de las construcciones imaginarias sobre lo mexicano, como punto de partida del fomento turístico de la época de análisis. Si bien hubo otros factores que llevaron a una paulatina institucionalización del turismo tanto en Michoacán como en otras partes del país, vale la pena hacer una reflexión puntual sobre el papel de "lo cultural" en el proceso.

Es claro que los visitantes se forjan expectativas de los sitios a visitar, mismas que están condicionadas por los propios medios difusores y las experiencias de otros. El que estas expectativas se cumplan, se superen o sean decepcionantes depende de múltiples factores. Lo que aquí se reflexiona es cómo estos imaginarios llegan a condicionar procesos de desarrollo y gestión de sitios y elementos de potencial turístico. Al respecto de estas visiones, Herbert Cerwin señaló lo siguiente:

En estos años nos hemos formado una imagen de un México que no es México. Pensamos que México es romántico, pintoresco, un lugar donde la vida es fácil y donde todos tienen una canción en su corazón. También lo vemos como un país pobre, con su gente afectada por la pobreza, participando en una revolución tras otra. Un indígena dormido bajo un zarape y sombrero (Cerwin 1947: 12).

Los estereotipos que se forjaron con el tiempo, así como los elementos destacados por los visitantes al enfrentarse a los sitios que ofertó el turismo mexicano, permitieron revalorizar estos lugares de una forma significativa. El cuestionamiento final no radica en qué tan realistas o ficticios fueron estos imaginarios, sino en comprender la complejidad de tales construcciones como producto de una amplia gama de rasgos socio culturales y el contexto en que se desarrollaron.

Figura 11 Ilustración de los imaginarios mexicanos en los medios difusores. Francisco Díaz de León, ca. 1937 (Tablada 1937: 14).

Cierro con otro fragmento de la novela de Gamboa, el personaje presentado ejemplifica claramente esta disertación en la que, después de cuestionarse sobre qué es ser mexicano y qué se debe mostrar al exterior, llega a la conclusión de que la respuesta no estriba en la homologación, sino en el reconocimiento de la diversidad cultural de México y el mexicano: "Pintaré al mexicano trabajador y sobrio, al que labora en ese mismo ferrocarril, al barretero que desde la Conquista extrae los metales preciosos, al cultivador ignorante y sencillo de nuestros campos feraces" (Gamboa 1908: 291). El turismo al final muestra lo que es redituable, pero dentro de esas imágenes en ocasiones reiterativas se puede leer esa complejidad del constructo socio cultural que, al final, es lo que ha inquietado al visitante a través del tiempo.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)