Introducción

En junio de 1979, el Grupo Lambda de Liberación Homosexual lanzó en la ciudad de México el primer número de su revista Nuevo Ambiente, la cual constituía “un escalón más en [su] lucha de liberación”.1 La primera nota editorial de la revista afirmaba que “Este medio de comunicación levantará las voces de miles de homosexuales oprimidos en esta sociedad capitalista; será el grito convertido en compromiso político con todas las mujeres y hombres homosexuales”. Por medio de Nuevo Ambiente, el Grupo Lambda buscaba fortalecer dos de sus principales proyectos: denunciar la persecución policíaca de homosexuales y lesbianas, y promover “la ruptura de la clandestinidad criminal a que estamos sometidos”. El grupo con side ra ba que su labor editorial debía “posibilitar la comunicación de todos los homosexuales en un mismo combate, en contra del sistema burgués que nos golpea”.2 La revista se creó también por la urgencia de contar con publicaciones que pudieran informar continuamente a la población homosexual del trabajo de esta organización.3

Otras agrupaciones del movimiento de liberación homosexual en la ciudad de México compartieron el interés editorial del Grupo Lambda. Los colectivos que conformaron el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR) incursionaron en la prensa con dos órganos informativos, Política Sexual y Nuestro Cuerpo, ambos publicados por primera vez en 1979. Estas publicaciones seguían el ejemplo y estuvieron inspiradas por una importante tradición establecida en Estados Unidos, Canadá y Europa a finales de los años sesenta y principios de los setenta, como se discute más adelante. Además, este tipo de materiales impresos hicieron posible la formación de comunidades locales, nacionales y transnacionales, así como de redes de apoyo entre activistas alrededor del mundo. Como asevera el historiador y activista John D’Emilio, los periódicos comunitarios jugaron un papel decisivo en la construcción de organizaciones y comunidades LGBT al tiempo que impulsaron la movilización política. La prensa, afirma el autor, “fue el único recurso, además de la palabra, para informar a las personas que un nuevo mundo, una nueva perspectiva y una nueva comunidad estaban en formación”.4 La circulación internacional de publicaciones periódicas fue crucial para cumplir este objetivo. Esta circulación fue posible gracias a las suscripciones, correspondencia postal y viajes de personajes clave, incluyendo activistas, turistas, consumidores, entre otros.

Partiendo de fuentes bibliográficas, de archivo e historias orales, el presente artículo examina la historia transnacional de la prensa de liberación homosexual de la ciudad de México.5 El artículo sostiene que esta prensa desempeñó tres tareas principales dentro del movimiento. En primer lugar, fue un órgano informativo que permitió a los militantes difundir las bases teóricas de su movimiento, así como noticias locales e internacionales sobre la lucha por los derechos civiles de poblaciones homosexuales. En este sentido, fue también un espacio para dar a conocer información relevante sobre su movimiento en sus propios términos, controlando así su autorrepresentación. En segundo lugar, la prensa liberacionista fue un vehículo para conectar movimientos de liberación homosexual a nivel local, nacional e internacional. Aunque de corta vida, publicaciones como Política Sexual, Nuestro Cuerpo y Nuevo Ambiente ofrecieron a sus lectores la oportunidad de tender puentes con comunidades homosexuales del país y el mundo gracias a la circu la ción de revistas, el intercambio de cartas y la publicación de anuncios clasificados y directorios. En tercer lugar, la prensa fue un medio que visualizó las experiencias y bases ideológicas de los militantes. El contenido visual de estas publicaciones reflejó la postura política del movimiento, en particular sus valores revolucionarios e izquierdistas y su interés por promover la liberación y celebración del cuerpo, el deseo y el placer.

El artículo también explora los límites de estas tres tareas desempeñadas por la prensa de liberación homosexual. A pesar de su importancia, diferencias de género, clase y ubicación determinaron la función y alcance de estas publicaciones. En primer lugar, es importante señalar que los movimientos de liberación homosexual buscaban, al menos en su discurso, englobar la lucha de los hombres y las mujeres homosexuales. En la práctica, sin embargo, diversas organizaciones de composición mixta estuvieron dominadas por hombres homosexuales cisgénero. El FHAR, por ejemplo, contaba con un colectivo de lesbianas, pero, como se verá más adelante, la colaboración entre ellas y el resto del Frente conllevó importantes tensiones que se verían refle jadas en la historia de la prensa. Las diferencias de clase y ubicación también fueron significativas. Muchos de los y las líderes del movimiento de liberación homosexual que incursionaron en la prensa eran estudiantes universitarios de clase media que habitaban espacios urbanos. Esto es significativo en la medida en que la prensa de liberación homosexual de la ciudad de México presentó discursos e imágenes que priorizaban la experiencia de individuos con un perfil similar al de sus creadores. Aunado a ello, la complejidad de muchos de sus discursos, a menudo inteligibles sólo para un grupo selecto de jóvenes universitarios, dificultó la difusión de mensajes liberacionistas entre el resto de la población homosexual del país. La complejidad de estas dinámicas de género, clase, raza y ubicación sugieren que la prensa de liberación homosexual de la ciudad de México merece un estudio detallado sobre su historia, contenido y alcance.

La prensa y las bases ideológicas del movimiento de liberación homosexual

El movimiento de liberación homosexual en la ciudad de México se originó a finales de los años sesenta y principios de los setenta, aunque fue a finales de esta última década que adquirió mayor capacidad organizativa. Los estudiosos del tema consideran que el 26 de julio de 1978 constituyó un parteaguas en la historia del activismo homosexual en México. En esa fecha, un grupo de militantes LGBT participó en una marcha que conmemoraba el décimo aniversario del movimiento estudiantil y el vigésimo quinto aniversario del comienzo de la revolución cubana. El 2 de octubre de ese mismo año, un grupo más grande de militantes se unió a la marcha conmemorativa de la masacre de Tlatelolco. Aunque personas LGBT habían estado involucradas en diferentes tipos de movimientos sociales en México por muchos años, incluyendo el movimiento estudiantil, su participación en estas marchas dio a la militancia sexo-disidente mayor fuerza y visibilidad. De 1978 a 1984, tres organizaciones lideraron el movimiento de liberación homosexual en la ciudad de México: el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), el Grupo Lambda de Liberación Homosexual -ambos integrados por hombres y mujeres- y el grupo de lesbianas Oikabeth.6

La aparición pública del movimiento de liberación homosexual en 1978 estuvo enmarcada por un periodo de apertura derivado de la reforma política de 1977, puesta en marcha por el gobierno de José López Portillo y dirigida por el secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles. La reforma buscó la legitimidad del régimen mediante la apertura de los procesos electorales que, al volverse más flexibles, beneficiaron y fortalecieron a la izquierda. La reforma implicó la participación de nuevos actores sociales en la esfera pública, tales como sindicatos, partidos políticos y el Comité de 1968 para la Defensa de las Libertades Democráticas, mismo que incluía a víctimas de la masacre de 1968.7 Además, con la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, conocida como la LOPPE, el Partido Comunista pudo participar legalmente en las elecciones de 1982, luego de que se le había prohibido contender desde la década de 1940. Si bien, en palabras de José Agustín, “el gobierno y el PRI se reservaron el control absoluto de los organismos electorales”, la reforma política buscó ensanchar las posibilidades de la representación política y captar así el “complicado mosaico nacional”.8

La reforma política también fue significativa en la medida en que los años setenta fueron los más violentos de la llamada Guerra Sucia emprendida por el gobierno mexicano en contra de disidentes políticos y grupos guerrilleros urbanos y rurales. Esta guerra sucia representaba una amenaza para la movilización política de grupos de liberación homosexual, no sólo por su disidencia sexual, sino también porque, como señala Gladys McCormick, los oficiales del gobierno a menudo no discernían entre los guerrilleros y los hippies de la contracultura. Los estilos de vida alternativos y contraculturales desafiaban la autoridad y nociones tradicionales de la masculinidad, así como normas sexuales y religiosas. Al representar una amenaza al orden establecido, estos jóvenes eran vistos como peligrosos e incluso subversivos, lo que los convertía en sujetos potenciales de represión.9 No obstante, a pesar de esta guerra sucia, luego de 1968 los gobiernos priistas también lograron simular un acercamiento a las juventudes de izquierda y aplicaron una represión selectiva. Por ejemplo, como señala Julio Labastida, la llamada “apertura democrática” del gobierno de Luis Echeverría se manifestó en “una mayor tolerancia hacia la libre expresión en los medios de comunicación y una menor represión y hostilidad hacia las nuevas organizaciones y fuerzas políticas que surgen durante este periodo”.10 Esto, aunado a la reforma política de 1977, permitió una relativa apertura al lenguaje radical hacia finales de la década.

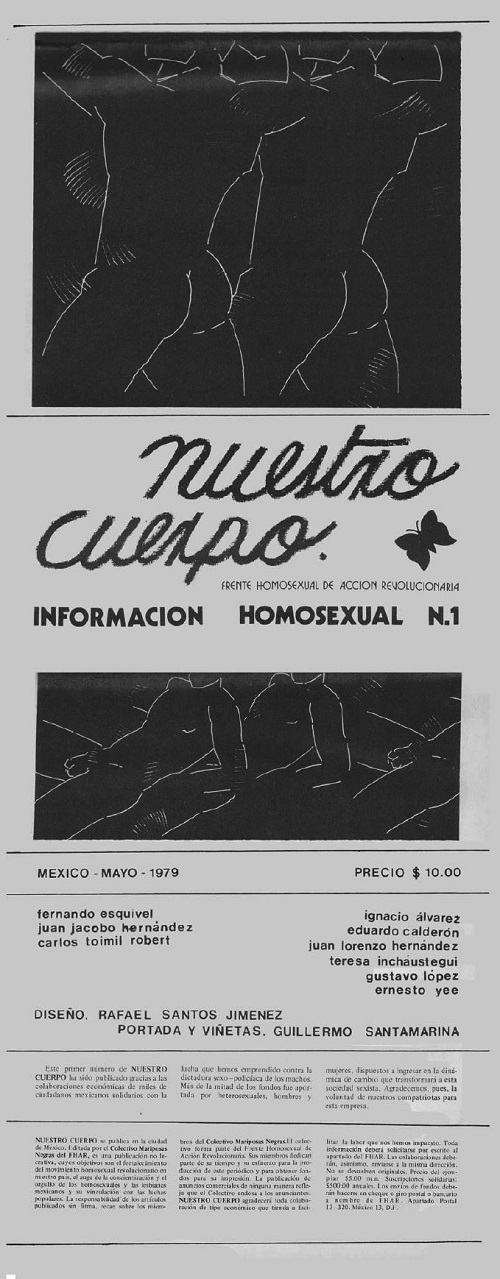

Fue en este contexto que surgieron las primeras publicaciones periódicas de la ciudad de México por y para la población homosexual. En mayo de 1979, miembros del FHAR publicaron 3 000 ejemplares de su primera revista, Política Sexual. Cuadernos del FHAR. Su portada la anunciaba como una revista bimestral de información, análisis y cultura comprometida con la lucha contra el sexismo. Este primer y único número contó con 28 páginas y se vendió por 25 pesos. Su comité editorial incluía a los militantes Juan Jacobo Hernández, Teresa Incháustegui, Ignacio Álvarez, Jona Dantes (pseudónimo) y Alejandro Aucin. El diseño fue obra de Antonio Salazar, Pedro Humberto Rosas y Javier Medina.11 También en mayo de 1979, el Colectivo Mariposas Negras del FHAR publicó el primer número de Nuestro Cuerpo, que contó con 12 páginas y se vendió por 10 pesos (véase la figura 1). Se anunció como “una publicación no lucrativa, cuyos objetivos son el fortalecimiento del movimiento homosexual revolucionario en nuestro país, el auge de la concientización y el orgullo de los homosexuales y las lesbianas mexicanos y su vinculación con las luchas populares”.12 Entre los miembros de este colectivo se encontraban Fernando Esquivel, Juan Jacobo Hernández, Carlos Toimil Robert, Ignacio Álvarez, Teresa Incháustegui. El diseño corrió a cargo de Rafael Santos Jiménez y la portada y viñetas fueron de Guillermo Santamarina, hoy un renombrado curador. El segundo y último número de Nuestro Cuerpo fue doble, contó con 20 páginas, se publicó en julio de 1980 y se anunció con un valor de 15 pesos.

En junio de 1979, el Grupo Lambda lanzó el primer número de su órgano informativo titulado Nuevo Ambiente, que publicó cinco números en el transcurso de cuatro años. Fue una publicación no lucrativa que buscaba convertirse en un foro de expresión de y para la población homosexual. Buscaba también “impulsar y fortalecer la concientización sobre la cuestión homosexual”, ayudar al fortalecimiento del movimiento de liberación en México, así como “convertirse en un esfuerzo más a favor de las luchas de todos los oprimidos y explotados del país”.13 Los cinco números de Nuevo Ambiente variaron entre 7 y 17 páginas y fueron incrementando su precio de 10 a 30 pesos.

El contenido de todas estas publicaciones fue principalmente político, pero también tuvieron material cultural y relacionado con salud sexual. Todas ellas publicaron noticias locales e internacionales concernientes a los movimientos de liberación homosexual y de las mujeres, contenido literario e histórico, ensayos políticos y cartas de la comunidad. Por ejemplo, cada número de Nuevo Ambiente incluyó artículos o notas editoriales que denunciaban la violencia policiaca contra la población homosexual en México y demandaban un alto a esta represión, así como la liberación inmediata de todas las personas encarceladas por ser homosexuales.14 La revista publicó también numerosos artículos sobre la lucha feminista y la relación entre ésta y los movimientos de izquierda y homosexual. Otras secciones de la revista presentaron entrevistas con activistas o notas sobre destacadas figuras LGBT de la escena artística y cultural del mundo. Además, la sección “Nuestra Salud” informó a los lectores sobre el contagio, síntomas y prevención de enfermedades venéreas. Nuevo Ambiente también incluía recomendaciones de libros, un directorio de organizaciones homosexuales en el país y traducciones de artículos publicados en revistas gay internacionales como Lampião da Esquina, The Body Politic, Gay Community News, entre muchas otras.

El contenido visual de la prensa de liberación homosexual en México también fue significativo, pues publicaron imágenes eróticas, representaciones visuales del amor entre personas del mismo sexo y fotografías de marchas y protestas que daban cuenta del movimiento de liberación en sus propios términos. La ausencia de este tipo de imágenes en los medios de comunicación masivos hacía de ellas un poderoso vehículo para imaginar y visualizar la existencia de la comunidad homosexual y lesbiana. Eran también un valioso recurso que reclamaba el derecho de la comunidad a la autorrepresentación y que desafiaba las imágenes y encabezados escandalosos o amarillistas que degradaban a las personas LGBT en los medios de comunicación. Como señalaba el FHAR en su boletín informativo de 1979, “Tradicionalmente la prensa amarillista se ha regodeado en publicar artículos o reportajes sensacionalistas y burlones acerca de nosotros. También se ha especializado en recoger con fruición y gusto sádico […] todos los sucesos delictuosos en los que se ve involucrado un homosexual o una lesbiana”.15

En gran medida, este tipo de representaciones degradantes motivaron a los líderes del movimiento a publicar sus propias revistas y, como ha señalado Sofía Argüello Pazmiño, fueron un motor que impulsó el activismo.16 De hecho, en el mismo boletín informativo, el FHAR pedía a sus lectores que siempre que se encontraran con este tipo de notas amarillistas se las hicieran llegar, sin importar cuán “asquerosas, nefastas o negativas” pudieran ser. Pedían también saber el nombre del diario, la fecha y el lugar de su publicación, pues consideraban importante para la posteridad mantener un registro de estos contenidos.17 Para los miembros del FHAR era fundamental evidenciar estos materiales, pues existía “un grave desconocimiento de la propia situación” entre la población homosexual, mismo que se agravaba por la alevosía con que este tema era abordado. El grupo tenía “la certeza de que entre más informados estemos todos acerca de la naturaleza de nuestra homosexualidad, saldremos avantes en la lucha que hemos emprendido contra la opresión”.18 La prensa homosexual era fundamental para cumplir este objetivo, pues permitió a los activistas publicar contenidos que dignificaban a la población homosexual y que transmitían mensajes de orgullo y resistencia.

Por otra parte, uno de los aspectos más importantes de las publicaciones de liberación homosexual es que permitieron a los militantes presentar las bases ideológicas de sus movimientos y difundir mensajes políticos que subrayaban la relación entre la liberación homosexual y otros movimientos sociales de izquierda.19 Los militantes del FHAR y del Grupo Lambda buscaron vincular sus movimientos de liberación sexual con otras luchas en contra de diversas estructuras de opresión y desigualdad, como lo son el sexismo, capitalismo, colonialismo, racismo e imperialismo. En su opinión y la de otros liberacionistas LGBT, cada una de estas estructuras estaba estrechamente relacionada con las otras. Como señalaba el Colectivo de Lesbianas del FHAR en el boletín de la organización, los y las integrantes del FHAR luchaban “por la abolición del machismo, el patriarcado, el falocratismo y la explotación de clase y sexo”.20 Por su parte, el primer número de Nuevo Ambiente afirmaba que la lucha del Grupo Lambda tenía “un carácter anticlasista y antisexista hasta la consecución de una sociedad libre de dominaciones de cualquier tipo”.21 En Política Sexual el FHAR también declaró que su movimiento cuestionaba las instituciones sociales de represión y control y buscaba una transformación de la sociedad. El grupo consideraba que “un movimiento revolucionario debe ser integral y, por ello, no puede dejar de lado el cuestionamiento que los homosexuales oponen a la sociedad sexista, que mantiene como fundamento ideológico los antagonismos de clase, persona, raza y sexo”.22 Por ello, el FHAR declaraba que “nadie es libre hasta que todos seamos libres”.23

No obstante, a pesar del interés expresado por el FHAR en luchar contra el sexismo, lo cierto es que la agrupación y su incursión en la prensa estuvo dominada por la visión masculina cisgénero. Tanto los colectivos editoriales como la agrupación misma estuvieron compuestos principalmente por hombres, mientras que los contenidos de Política Sexual y Nuestro Cuerpo estuvieron orientados de manera desproporcional a la experiencia homosexual masculina. Incluso, como se verá más adelante, el contenido erótico de estas revistas estuvo destinado principalmente a la mirada masculina, pues abundaban las imágenes de hombres semi-desnudos.

La representación desproporcionada de hombres en el FHAR incluso motivó a las lesbianas del grupo a publicar notas en los periódicos de la organización donde buscaban visibilizar y justificar su presencia en el grupo. Por ejemplo, la nota del Colectivo de Lesbianas del FHAR mencionada con anterioridad buscaba no sólo exponer a sus lectores los motivos de lucha del FHAR, sino también dar mayor notoriedad a su militancia pues, decían, “para muchos y muchas incrédulos/as las ‘mujeres del FHAR somos inexistentes”.24 Por otra parte, en el primer número de Nuestro Cuerpo, el Colectivo de Lesbianas del FHAR manifestó su deseo de expresar públicamente las razones que las llevaban a participar en un grupo mixto. El Colectivo afirmaba que mantener identidades sociales, políticas y sexuales “diametralmente opuestas” entre hombres y mujeres no hacía sino fragmentar el movimiento, pues a estas identidades se sumaban muchas otras separaciones de clase, raza, belleza y educación, entre otras. Una lucha política a fondo, decían, involucra “a toda mujer y a todo hombre que sienta la necesidad de realizar una transformación social a fondo y sea sensible a la lucha en contra de la explotación ideológica y económica que diaria y sistemáticamente nos golpea”.25

Aunque optimista, el mensaje del Colectivo de Lesbianas del FHAR no prosperó debido a la dificultad de entablar acuerdos con los hombres del grupo y a diferencias ideológicas. El testimonio de Teresa Incháustegui arroja luz sobre estas dificultades y diferencias. En una entrevista reciente, Incháustegui comentó que las lesbianas dentro del FHAR buscaban entablar un diálogo más profundo sobre la corporalidad, el erotismo y la genitalidad -como se verá más adelante, estos temas fueron centrales en la historia de la prensa de liberación homosexual-. No obstante, este diálogo no floreció debido a que los integrantes del grupo “estaban muy centrados en temas de travestismo, persecución y erotismo falocéntrico”. Fue así como las lesbianas del FHAR decidieron unirse a otros grupos feministas y separatistas como Oikabeth.26 De hecho, el segundo número de Nuestro Cuerpo no enlistó a ninguna mujer como colaboradora. Lo contrario sucedió con Nuevo Ambiente, donde homosexuales y lesbianas continuaron trabajando juntos hasta la publicación del quinto y último número de la revista en 1983.

Otro elemento que complica los discursos liberacionistas del FHAR es el complejo lenguaje teórico y político empleado por sus militantes. Las revistas de liberación homosexual, como señala Incháustegui, buscaban “situarse en el campo de los discursos” y abordar el tema de la sexualidad “desde el pensamiento crítico”. Se buscaba contraponer la legalidad científica del tema homosexual con nuevas teorías y corrientes de pensamiento, como aquellas propuestas por Wilhelm Reich y otros filósofos situacionistas. Se buscaba también discutir el tema de la libertad erótica. No obstante, el acceso a estas teorías y corrientes de pensamiento estuvo limitado a los contextos universitarios, urbanos y de clase media; y los esfuerzos por hacer este pensamiento más accesible en las publicaciones del FHAR fueron insuficientes. Incháustegui reconoce esta falla. Las publicaciones del FHAR, comenta, atrajeron a jóvenes en el medio universitario, pero no fueron muy populares fuera de él debido a su lenguaje y pensamiento político: “le hablaban a la izquierda y buscaban legitimar desde una visión revolucionaria su presencia en la lucha de izquierda”.27

En contraste, Nuevo Ambiente se esforzó más en emplear un discurso accesible para sus lectores. Esto puede atestiguarse en artículos como el publicado por Alma Hinojosa en el primer número de la revista, titulado “¿Qué es el feminismo?”. Desprovisto del lenguaje teórico, pero con una perspectiva interseccional, el artículo invitaba al lector a repensar su visión del feminismo, dejando atrás los prejuicios y la desinformación creados por los medios de comunicación. De manera significativa, el artículo también dejaba claro que el Grupo Lambda no sólo apoyaba la lucha de las mujeres, sino que en sus principios como grupo se declaraban feministas.28 Esta declaración se vio reflejada en el contenido de la revista, pues mantuvo un balance más notorio entre el contenido para hombres y mujeres.

La prensa de liberación homosexual en la ciudad de México surgió en un momento crucial del movimiento en el que los militantes buscaban entablar diálogos y discusiones sobre la disidencia sexual, la represión, el erotismo y la relación entre la liberación homosexual y los movimientos de izquierda. Publicaciones como Política Sexual, Nuestro Cuerpo y Nuevo Ambiente fueron producto de esta confluencia de luchas y constituyeron un espacio para construir, definir y difundir el lenguaje político del movimiento. Aunque diferencias de género y clase determinaron el alcance de estas publicaciones, lo cierto es que, como se verá en el siguiente apartado, la prensa fue un vehículo efectivo para conectar movimientos de liberación homosexual a nivel local, nacional e internacional.

Conexiones locales, nacionales e internacionales

El surgimiento de la prensa de liberación homosexual en México forma parte de un amplio proceso que se desarrolló a nivel transnacional. Los movimientos de liberación homosexual y sus publicaciones periódicas emergieron de manera casi simultánea en diversos sitios del mundo occidental a finales de los años sesenta y en el transcurso de los setenta. Algunas de las publi cacio nes más famosas, influyentes y duraderas en Norteamérica fueron The Advocate (Los Ángeles, 1967-presente), Come Out! (Nueva York, 1969-1972), Gay Sunshine (San Francisco, 1970-1982), Fag Rag (Boston, 1971-1987), The Body Politic (Toronto, 1971-1987) y Gay Community News (Boston, 1973-1999), mientras que SOMOS (Buenos Aires, 1973-1975), El Otro (Medellín, 1977-1979) y Lampião da Esquina (Río de Janeiro, 1978-1981) fueron las primeras publicaciones de liberación homosexual en Latinoamérica.29

La prensa gay internacional incluso inspiró a los activistas mexicanos a lanzar sus propias publicaciones y constituyó un valioso vehículo para establecer redes de colaboración e intercambio transnacional. El activista Juan Jacobo Hernández recuerda que el FHAR estaba particularmente inspirado por el tipo de textos, temas e imágenes que Gay Community News (GCN), The Body Politic (TBP) y el periódico francés Gai Pied promovían. El FHAR decidió publicar Política Sexual y Nuestro Cuerpo para, como aquellos periódicos, tomar control sobre la representación de los homosexuales en los medios y “para tener su propia voz”.30 Hernández también recuerda que periódicos como TBP y GCN buscaron establecer contacto con organizaciones en México. Las personas involucradas en la producción de esos periódicos con frecuencia viajaban a México desde ciudades como San Francisco, Nueva York, Toronto, Los Ángeles y Boston y traían materiales con ellos, incluyendo periódicos. Al partir, estos activistas y viajeros comenzaban una correspondencia internacional con la gente que habían conocido. Los activistas mexicanos también se suscribían a publicaciones como TBP y GCN, o las traían con ellos luego de visitar Estados Unidos o Canadá.

Es importante señalar que los vínculos entre comunidades homosexuales en la ciudad de México y otras ciudades es ta do uni den ses por medio de la prensa comenzó en los años cincuenta y sesenta con la circulación de la prensa homófila, en particular ONE Magazine (1953-1967) y The Mattachine Review (1955-1966). Víctor Macías González ha demostrado cómo los homosexuales de clase media y alta en la ciudad de México mantenían contacto con grupos homófilos estadounidenses y a menudo se visitaban unos a otros. Los editores de dicha prensa se esforzaban por contactar a sus lectores mexicanos y latinoamericanos, mientras que exiliados republicanos españoles dedicados a la industria editorial y refugiados en México traducían, publicaban y distribuían revistas y libros estadounidenses. De acuerdo con Macías González, tanto ONE Magazine como Mattachine Review tuvieron una docena de suscriptores en Latinoamérica y publicaron más de 120 historias sobre esta región.31

La prensa de liberación homosexual de la ciudad de México fue crucial para establecer contacto e intercambios con activistas y organizaciones a nivel internacional. Por ejemplo, el grupo Lambda enviaba números de Nuevo Ambiente al colectivo editorial de TBP, quien a su vez les hacía llegar su publicación a México. TBP también mandó números de su periódico al FHAR y recibió las publicaciones de este grupo a cambio. Aunque Política Sexual, Nuestro Cuerpo y Nuevo Ambiente publicaron pocos números, estos intercambios eran valiosos; la circulación internacional de la prensa gay y homosexual facilitaba la difusión de noticias y mensajes liberacionistas que daban cuenta de los avances de los movimientos de liberación en el mundo e inspiraban a otros a continuar su lucha. Así lo demuestra la correspondencia entre organizaciones. Por ejemplo, en una carta dirigida a TBP, el grupo Lambda agradecía la llegada del periódico canadiense, pues les había sido de gran valor para informarse sobre acontecimientos internacionales. El grupo agradecía especialmente la cobertura de noticias latinoamericanas.32

Además del intercambio de información a nivel internacional, hubo también extranjeros que se involucraron en el activismo y la prensa de liberación homosexual mexicana. Un ejemplo claro fue la participación de Danny Laird, quien llegó al país en 1977. Poco después de su llegada, Laird se unió al movimiento de liberación y en particular al grupo Lambda. Desde finales de los años setenta hasta principios de los ochenta, Laird desempeñó varias labores en el grupo. Por ejemplo, colaboró como editor de Nuevo Ambiente y estuvo a cargo de las relaciones internacionales del Grupo Lambda con organizaciones como TBP y la Asociación Gay Internacional (IGA).33

Uno de los factores que influyó en la formación de redes transnacionales de activistas homosexuales fue la perspectiva de izquierda internacionalista que muchos de ellos compartieron. Como ha argumentado Emily Hobson, los activistas homosexuales y lesbianas de izquierda perseguían el objetivo de unir las políticas de liberación sexual con una izquierda internacionalista. Por ello, muchos de estos activistas participaron en movimientos de solidaridad centroamericana que luchaban contra regímenes dictatoriales en la región y contra el imperialismo estadounidense.34 Activistas canadienses, estadounidenses y mexicanos participaron en estos movimientos. De hecho, las tres organizaciones que lideraban el movimiento homosexual en la ciudad de México -FHAR, grupo Lambda y Oikabeth- participaban en el Comité Mexicano en Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño y asistían a reuniones y manifestaciones en apoyo a la revolución nicaragüense.35 Una de estas manifestaciones se llevó a cabo en junio de 1979, cuando cien miembros del FHAR participaron en una marcha masiva en contra de la dictadura de Somoza en Nicaragua.36

Numerosos activistas comprometidos con la solidaridad internacional eran conscientes de la importancia de la prensa para impulsar los movimientos de liberación gay del mundo. Uno de estos activistas fue el neoyorkino Steve Forgione, quien a principios de los años ochenta tuvo la intención de circular Nuevo Ambiente en Nicaragua.37 En el verano de 1981, Forgione estaba escribiendo un artículo sobre Nicaragua para GCN y decidió contactar al activista canadiense Tim McCaskell para intercambiar ideas dado que este último había escrito un artículo similar en TBP.38 En su carta, Forgione expresaba su intención de colocar algunos números de Nuevo Ambiente en librerías de Managua y de convencer a sus contactos en esta ciudad de establecer un intercambio con organizaciones internacionales. Para ello, Forgione pedía contactos a McCaskell: “gente, librerías de interés, etc. -cualquier cosa- esta vez planeo ver qué tanto se puede hacer algo en concreto”, escribió.39 McCaskell por su parte consideraba que lo mejor que podían hacer era “encontrar contactos, inundarlos con información y literatura y dejar que ellos mismos determinaran sus pasos a seguir”.40

Mientras que los periódicos gay canadienses y estadounidenses ofrecieron a los activistas mexicanos inspiración, ideas y teoría, estos últimos dependían en cierta medida del flujo constante de tales periódicos hacia el país. Hernández, por ejemplo, reconoció la importancia de recibir periódicos y literatura internacional con el objetivo de nutrir el movimiento homosexual en el país. Cuando visitó San Francisco buscando apoyo a finales de los años setenta, el activista informó que, si organizaciones internacionales querían apoyarlos y no podían hacerlo con dinero, había otras formas de hacerlo: “con libros, con literatura. Si nos envían libros, eso es dinero para nosotros. Los libros estadounidenses son muy caros en México. Envíennos periódicos, cartas, lo que sea”, declaró.41

Para el FHAR, tener apoyo internacional y la atención de la prensa gay eran cruciales para avanzar en el movimiento de liberación mexicano y combatir la represión. Para ello, el FHAR buscaba dar a conocer su existencia a la comunidad internacional y visibilizar la represión en México. En su visita a San Francisco, Hernández señaló que visibilizar esta represión haría que las personas homosexuales fueran tratadas con mayor cautela en el país. También declaró que “Es una cuestión de vida o muerte para el movimiento el recibir apoyo externo […] Si hay más violencia policial y no tenemos apoyo exterior, estamos perdidos. Si estamos aislados, estamos perdidos. Necesitamos apoyo”.42

El activista estadounidense John Kyper estuvo particularmente interesado en difundir noticias sobre México en el periódico GCN, donde colaboraba como miembro del comité editorial. Este interés se vio nutrido por su amistad con Hernández e Ignacio Álvarez, misma que comenzó hacia finales de los años setenta y principios de los ochenta. Durante esos años, Kyper publicó varios artículos sobre México en dicha revista, incluyendo entrevistas con Hernández y Álvarez, reportajes sobre marchas LGBT, protestas, actos políticos y otros acontecimientos en el país.43

Durante los años ochenta, Kyper, Hernández y Álvarez continuaron trabajando juntos para mantener y formar nuevas alianzas transnacionales y, en el caso de los activistas mexicanos, para obtener apoyo, materiales y contactos de Estados Unidos. Hernández y Álvarez a menudo pidieron a Kyper ayuda financiera para usarla en programas relacionados con el sida, con proyectos archivísticos, para pagar sus suscripciones a diferentes periódicos y diarios, o incluso para pagar la renta de sus oficinas.44 En 1989, Hernández comenzó a trabajar en un proyecto archivístico para documentar el movimiento de liberación homosexual en el país: el Centro de Información y Documentación de las Homosexualidades en México (CIDHOM). En una carta a Kyper, Hernández le pedía que siguiera mandando GCN y Bay Windows periódicamente al CIDHOM, así como libros, revistas, periódicos, videos, entre otros materiales para expandir el archivo. Hernández también le comentó que podría ayudar significativamente poniendo al centro en contacto con gente interesada en el extranjero.45

Al tiempo que ayudó a establecer conexiones a nivel internacional, la prensa de liberación homosexual de la ciudad de México también facilitó el intercambio de información a nivel nacional, así como la formación de redes de activismo. Además de distribuirse en la ciudad de México, las publicaciones del FHAR y del Grupo Lambda tuvieron circulación en otros estados de la República Mexicana. Por ejemplo, Teresa Incháustegui recuerda que Nuestro Cuerpo se llegó a distribuir en Morelos, Guanajuato, Puebla, Yucatán, Torreón y Tijuana.46 Por otra parte, una nota editorial en el segundo número de la revista señalaba -seguramente con algo de exageración- que las publicaciones del FHAR “circulaban masivamente en el país”.47

Si bien la falta de documentación no permite obtener datos más específicos sobre la distribución nacional de las revistas de liberación homosexual, es muy probable que la correspondencia entre militantes de la ciudad de México y otros estados haya hecho posible la circulación de al menos algunos ejemplares. De acuerdo con la nota editorial del segundo número de Nuestro Cuerpo, muchos estados de la República comenzaban a tener sus propias organizaciones de liberación homosexual y contaban con “grupos impulsadores de secciones del FHAR”, incluyendo Aguascalientes, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Michoacán. Por ello, es posible que algunos ejemplares de las revistas del FHAR hayan llegado a las manos de otros militantes en el interior de la República. Sin embargo, los costos de distribución dificultaban la circulación masiva de estas revistas a nivel nacional. De acuerdo con el FHAR, los distribuidores pedían entre 30 y 50% de comisión, por lo que los militantes del grupo tuvieron que convertirse en voceadores, actividad que desempeñaban en la ciudad de México.48

Dejando de lado los problemas de distribución, es notorio que las publicaciones del FHAR, y en menor medida del Grupo Lambda, no lograron presentar una visión integral del movimiento de liberación homosexual en el país. El contenido de Política Sexual y Nuestro Cuerpo se centró en la ciudad de México y el extranjero. Sus secciones de noticias cubrieron actividades locales y de países como Estados Unidos, Francia y Brasil, pero no de otros estados de la República. Lo mismo sucedió con las cartas de lectores publicadas en estas revistas. Es posible que con este contenido se buscara resaltar el enfoque internacionalista de la prensa del FHAR, pero ello implicó dejar de lado el contenido nacional.

En comparación con estas revistas, Nuevo Ambiente logró dar mayor visibilidad a los acontecimientos de la provincia, especialmente de Guadalajara. Por ejemplo, la sección “Ambiente nacional” reportó sobre hechos locales y del interior de la República. Además, la creación del Grupo Lambda de Guadalajara -después conocido como el Grupo de Orgullo Homosexual de Liberación (GOHL)- fortaleció y facilitó los vínculos entre esta organización y el Ggrupo Lambda de la ciudad de México. De hecho, a partir del segundo número, el grupo de Guadalajara colaboró con Nuevo Ambiente y publicó algunos artículos que daban cuenta del movimiento homosexual en esta ciudad.49

No obstante, el contenido internacional también sobrepasó al nacional en Nuevo Ambiente. Incluso las secciones de clasificados, como aquellos que comenzaron a publicarse en el cuarto número de la revista, incluyeron únicamente contactos internacionales. Debe considerarse que la ausencia de contenido sobre otros estados del país no puede asociarse únicamente a una visión centralista del movimiento de liberación o a la falta de interés, sino a la dificultad de circular noticias y material a nivel nacional. Por ejemplo, la sección “Directorio Gay” en el número 4 de Nuevo Ambiente sí incluyó información sobre organizaciones del país, en particular de Tijuana, Nogales, Colima y Guadalajara. La revista reconocía que esta lista era incompleta y por ello pedían a los lectores que enviaran direcciones de más organizaciones.50

La prensa de liberación homosexual en la ciudad de México permitió establecer contactos y conexiones locales, nacionales e internacionales. Los militantes del movimiento reconocieron la importancia de los intercambios y la difusión de noticias para avanzar en su lucha. Estos intercambios y la difusión de noticias fueron también un elemento constitutivo de los movimientos de solidaridad internacional, pues los militantes se reconocían como parte de una misma comunidad y como líderes de una lucha compartida en contra de estructuras de opresión como el sexismo, clasismo, capitalismo e imperialismo. Estos valores se hicieron visibles en la cultura visual de la prensa de liberación, como se discute en la siguiente sección.

El cuerpo y la cultura visual en la prensa de liberación homosexual

Los activistas homosexuales en México y otras partes del mundo construyeron las bases teóricas de sus movimientos a partir de lecturas que tendían puentes entre el marxismo y la liberación sexual. Como resultado de estas bases teóricas compartidas, la cultura visual de sus periódicos promovía valores similares que situaban al cuerpo en el centro de sus proyectos liberacionistas y de construcción de comunidad. Algunos textos influyentes fueron La revolución sexual, de Wilhelm Reich (1936); Eros y civilización, de Herbert Marcuse (1955); El deseo homosexual, de Guy Hocquenghem (1972), y Elementos de crítica homosexual, de Mario Mieli (1977). A través de estas lecturas, los activistas comenzaron a ver a la familia como parte constitutiva del orden capitalista y como la principal fuente de represión sexual y de opresión de mujeres y homosexuales.51

Los títulos que los activistas eligieron para nombrar sus organizaciones y publicaciones reflejan las bases teóricas compartidas de los movimientos de liberación homosexual. Por ejemplo, de acuerdo con el militante Braulio Peralta, el título Política sexual aludía a las teorías del psicoanalista austríaco Wilhelm Reich, que consideraban la liberación sexual como un vehículo hacia la liberación política.52 Estas teorías también habían constituido las bases de grupos como Sex-Pol en México y del Grupo de Política Sexual argentino. Como señala Patricio Simonetto, esta coincidencia de nombres reflejaba la relación entre los movimientos de liberación homosexual y las teorías de la liberación del deseo que se basaban en el psicoanálisis freudiano y el marxismo. Estas teorías planteaban que “la revolución no sólo debía liberar al proletario de la venta forzosa de su fuerza de trabajo, sino también de la sujeción de su deseo y su cuerpo sexuado”.53

El título Política sexual también evoca la fuerte influencia que tuvo el movimiento feminista en los movimientos de liberación homosexual. Uno de los textos más influyentes de ese movimiento fue Sexual Politics, publicado por la feminista radical estadounidense Kate Millett en 1970. Como apunta Jeffrey Escoffier, Millett fue, junto con Dennis Altman, una autora muy influyente en la etapa temprana del movimiento de liberación gay en Estados Unidos. Ambos autores presentaron la búsqueda de la autenticidad como un marco para analizar la opresión y la liberación sexual. Además de promover el descubrimiento y la expresión del yo reprimido, dice el autor, también se mantuvieron fieles a las ideas freudianas sobre la “perversidad polimorfa” y la bisexualidad del deseo humano.54

La referencia al cuerpo en los títulos de periódicos de liberación homosexual también evocaba las teorías marxistas que establecían conexiones entre el cuerpo, el placer y la liberación -liberación tanto de la represión sexual como del orden capitalista-. Por ejemplo, en Eros y civilización, Marcuse llamaba a la transformación de la libido, de una sexualidad limitada por la supremacía genital, a una erotización de la personalidad.55 En este sentido, Vespucci señala que Marcuse “apuesta por una erotización del cuerpo más allá de la genitalidad, puesto que la tiranía de la genitalidad derivaba del hecho de que la libido había sido eliminada de las partes que el cuerpo necesita para participar en el trabajo industrial”.56

Todas estas ideas reflejan lo recordado por algunos militantes del movimiento de liberación homosexual en relación con los títulos de sus publicaciones. Por ejemplo, Teresa Incháustegui afirma que el título de la revista Política Sexual respondía al interés de los militantes en reflexionar sobre la corporalidad y sobre el hecho de que “el poder no era solo una cosa etérea racional fuera de nosotros, sino que también se encontraba en territorios corporales, corporeizado”. Por ello se buscaba comprender al cuerpo como “un espacio de lucha y liberación”.57 En un sentido similar, Max Mejía escribió un artículo en Nuevo Ambiente en el que reflexionaba sobre el cuerpo y la represión. Mejía criticaba que en la sociedad “no hay libertad para el placer ni derecho para el amor solidario”. En nombre de los códigos penales, civiles y laborales, argumentaba el autor, los cuerpos habían sido “atrapados en matrimonios heterosexuales, encerrados en alcobas y confinados a las apuestas económicas”.58

Por otro lado, Hernández recuerda que la revista Nuestro Cuerpo estuvo inspirada ideológicamente por los textos ya mencionados y, en particular, por los trabajos de los activistas y teóricos Guy Hocquenghem y Mario Mieli.59 Hernández recuerda que ambos autores fueron referentes ideológicos fuertes que nutrieron al movimiento mexicano y a su lenguaje político. También influyeron en la manera en que Hernández y otros activistas concibieron la homosexualidad. Uno de los argumentos en Elementos de crítica homosexual que Hernández recuerda es el señalamiento de Mieli de que el deseo homoerótico habita en todo individuo. Mieli consideraba que la mayoría de las personas rechazaban ese deseo porque las sociedades patriarcales y capitalistas inscribían su rechazo en nuestros cuerpos y mentes.60 Así, haciendo eco de los postulados en las obras de Hocquenghem y Mieli, Hernández asegura que el título y contenido de Nuestro Cuerpo hacían referencia al “rescate de nuestra sexualidad”.61

La obra de Mieli también criticaba la heterosexualidad institucionalizada y la señalaba como un problema que aquejaba no sólo a los homosexuales sino a todas las personas, independientemente de su género y orientación sexual. Como señala Paolo Frascà, Mieli partía del marxismo y el psicoanálisis para criticar al sistema social imperante “por limitar el amplio espectro de disposiciones eróticas del que podría gozar un individuo”. El autor creía que “la liberación del deseo sexual -empezando por el (re)descubrimiento del placer anal en el hombre- era uno de los pasos más importantes en el camino hacia un futuro armonioso y un orden social colectivista”.62

La representación del cuerpo desnudo en las revistas del FHAR y del Grupo Lambda reflejaba todos estos valores teóricos, pues celebraba el cuerpo y abogaba por su liberación a través de un contenido visual que subrayaba los valores fundamentales de la liberación sexual. Por ejemplo, la portada del primer número de Nuestro Cuerpo anunciaba claramente la relación entre la liberación sexual, el cuerpo y el placer. La portada, a cargo de Guillermo Santamarina, presentó un dibujo de dos siluetas masculinas cuyas espaldas anchas y glúteos tonificados evocan un ideal de belleza masculina enmarcado por la musculatura y la masculinidad. Al evitar la representación de los genitales -en parte quizá por miedo a la censura- y centrar la atención en los glúteos, la imagen cumplía también la función de descentralizar el erotismo de los genitales y de celebrar un importante vehículo del placer homoerótico.

Esta descentralización de los genitales como vehículo para el placer homoerótico ayuda a explicar una práctica común en otras publicaciones liberacionistas que a menudo incluían imágenes de glúteos en sus portadas o contraportadas. Tal fue el caso del segundo número del periódico gay de San Francisco Gay Sunshine, que incluyó en su contraportada un collage compuesto de numerosas imágenes de glúteos de hombres. En el centro del collage se encontraba la silueta de un puño con un antebrazo que emergía del fondo de la página, penetrando así -metafórica y literalmente- el collage. Dentro de la silueta, se leía un poema que iniciaba así: “I want you to know how it feels to have a fist the size of a poem up yr ass” [sic] (quiero que sepas lo que se siente tener un puño del tamaño de un poema en tu culo). Una fotografía en la contraportada del quinto número de TBP mostraba también los glúteos de cuatro miembros del colectivo editorial. Los tres hombres y la mujer en la imagen fueron retratados de manera juguetona, abrazándose unos a otros justo en el instante en que uno de ellos parecía brincar sobre el resto. A pesar del contraste entre lo realista y lo estilizado en las imágenes que estas portadas ofrecían, todas ellas transmitían un poderoso mensaje de liberación y celebración del cuerpo, el placer y el deseo homoerótico.

La descentralización del erotismo fuera de la genitalidad, sin embargo, tenía un significado distinto para hombres y mujeres. Las lesbianas del FHAR, por ejemplo, buscaban una lectura más interseccional de las teorías de la corporalidad y la represión sexual. Como se ha mencionado con anterioridad, ellas aspiraban a un diálogo mucho más profundo sobre la corporalidad, el erotismo y la genitalidad. En particular, buscaban deconstruir la “genitalidad del erotismo”, pues este énfasis en la genitalidad las dejaba con la idea de “estar castradas” por el hecho de no tener pene. Incháustegui afirma que esta discusión interseccional no prosperó dentro del FHAR, lo que ocasionó la separación del Colectivo de Lesbianas.63

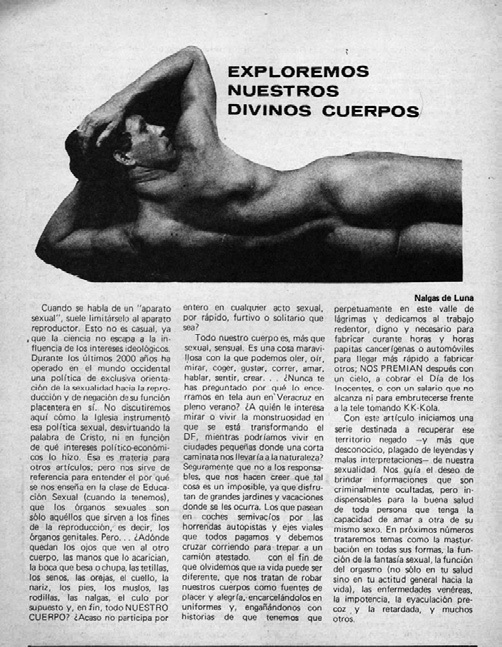

La atención desproporcionada al placer masculino se ve reflejada en la cultura visual de Nuestro Cuerpo, dominada por la representación erotizada de hombres. Por ejemplo, el primer número de la revista estuvo ilustrado con viñetas de Santamarina que mostraban siluetas de hombres con pectorales, brazos y genitales bien delineados. El número incluyó también otras imágenes de desnudo masculino que celebraban el cuerpo y el deseo homoerótico. Aunado a ello, tanto el primer como el segundo número de la revista incluyeron secciones dedicadas a reflexionar sobre la sexualidad y el cuerpo, tales como “Historia de nuestros cuerpos” y “Exploremos nuestros divinos cuerpos”. Ambas secciones estuvieron ilustradas con cuerpos desnudos, uno de una mujer y otro de un hombre, pero a diferencia de la primera, la imagen del hombre se trató de una representación erotizada (véase la figura 2).

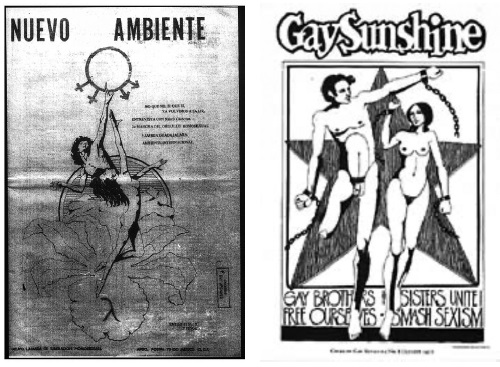

Las representaciones de cuerpos desnudos en Nuevo Ambiente también contribuyeron a visualizar las bases ideológicas del movimiento. Por ejemplo, la portada del segundo número de Nuevo Ambiente incluyó un dibujo de un hombre y una mujer saliendo de una flor y estirándose hacia arriba para alcanzar un símbolo que representaba el amor entre personas del mismo sexo (véase la figura 3). Sus gestos y cuerpos sugieren una lucha dura pero determinada para alcanzar su liberación. La imagen es similar a otras que aparecieron en la prensa gay internacional. Por ejemplo, la portada del octavo número de Gay Sunshine estuvo ilustrada con un dibujo de un hombre y una mujer desnudos que parecen celebrar el haber roto las cadenas que los mantenían oprimidos (véase la figura 3). Aun con grilletes en sus muñecas y cadenas colgando, ambos se muestran orgullosos de haber alcanzado su liberación.

Otro ejemplo de cómo estas revistas representaban la relación entre cuerpo y liberación es una fotografía en Nuestro Cuerpo situada en medio de dos reportajes, uno sobre el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de la Mujer y otro sobre la represión policíaca (véase la figura 4). La fotografía muestra a una persona desnuda acostada de lado y atada con una cuerda. Las sombras en la fotografía impiden que el espectador identifique su sexo, edad y rasgos faciales; todo lo que vemos es una persona en posición semifetal, tocando el suelo con la cara mientras sostiene una de sus piernas cerca del estómago. A pesar de la naturaleza artística de esta fotografía, la imagen evoca represión, una lucha por la liberación, e incluso la deshumanización. Todo lo que vemos es un cuerpo atrapado y reprimido por la sociedad, por la policía, o por sí mismo.

Artículo “Exploremos nuestros divinos cuerpos”, publicado en el segundo número de Nuestro Cuerpo.

Figura 2

Portadas del segundo número de Nuevo Ambiente, publicado en enero de 1981, y del octavo número de Gay Sunshine, publicado en agosto de 1971.

Figura 3

Fue precisamente por la represión del cuerpo que la terapia Gestalt y los ejercicios bioenergéticos fueron cruciales en el inicio del movimiento de liberación homosexual mexicano. Este tipo de terapias y ejercicios, dirigidos por el activista Antonio Cué, ayudaron a sus compañeros activistas a preparar sus cuerpos para “salir del closet”, tanto física como políticamente. Hernández afirma que “El movimiento en México no hubiera salido en el momento en que salió si no hubiera habido este antecedente poderoso de terapia Gestalt y de ejercicios bioenergéticos; eso nos preparó corporalmente para romper corazas de resistencia, de miedo, de vergüenza, de coraje…y poder ser nosotros”.64

La manera en que Hernández recuerda estas sesiones de terapia y ejercicios subraya la relación entre el cuerpo y los inicios del movimiento de liberación homosexual en México. En estas sesiones, Cué pedía a los participantes que se preguntaran quiénes eran, por qué se sentían tan avergonzados de su homosexualidad, por qué permitían que otros los humillaran, por qué temblaban al escuchar chistes homofóbicos, por qué les daba rabia presenciar la violencia policial, por qué ocultaban su homosexualidad ante sus madres, entre muchas otras preguntas. Acto seguido, iniciaban una serie de ejercicios corporales que Hernández recuerda como “ejercicios ridículos, pero terri ble men te efectivos”. Por ejemplo, Cué les pedía sentarse varios minutos en el borde de una silla con los pies de puntillas y los brazos en alto, y que permanecieran en esa posición por varios minutos.

A esto le seguirían otros movimientos y posiciones difíciles de sostener que llevaban a los participantes al punto de gritar de dolor, pero Cué no los dejaba parar; en cambio, los desafiaba a resistir con insultos como “¡ni madres, pinches putos!”. Finalmente, al sonido de un tambor, los participantes podían abandonar sus posiciones, dando así lugar a una etapa de relajación en la que Cué tranquilizaba a los participantes, muchos de ellos en lágrimas, con música e incienso para después sentarlos en círculo y comenzar un diálogo sobre la experiencia que acababan de tener. Hernández asegura que Cué generó una conexión tan poderosa entre los participantes de estas sesiones que los convirtió en un grupo: “nos hizo que perdiéramos el miedo, que recuperáramos la dignidad de ser”. Esto, dice Hernández, fue fundamental para que el FHAR pudiera salir a las calles.65

El título de Nuestro Cuerpo buscaba encapsular todas esas experiencias corporales de la liberación sexual. Hernández asegura que el título “hacía honor y referencia al grupo que nos formó”, así como a esa etapa de desconstrucción del miedo y de construcción del valor y la aceptación. Esta “aceptación furiosa” les permitió perder el miedo, “trabajando con [sus] cuerpos”, y salir públicamente.66

Las revistas de liberación homosexual también incluyeron representaciones de mariposas, símbolo importante en la cultura visual del movimiento. La mariposa funcionaba como una alegoría de la liberación porque simbolizaba un proceso de transformación y la salida de una especie de prisión. Por ello, los nombres de diversas organizaciones y la cultura visual de numerosas revistas de liberación homosexual aludían a la mariposa. Por ejemplo, uno de los grupos originarios del movimiento en Estados Unidos, el Frente de Liberación Gay de Nueva York, tuvo una célula llamada La Mariposa Roja (Red Butterfly), nombre que otros grupos, como el FHAR, adoptaron después. Quizá por ello la portada del primer número de Nuestro Cuerpo incluyó la representación de una mariposa junto al título de la revista (véase la figura 1). Nuevo Ambiente también utilizó este símbolo. En el tercer número de la revista, una noticia sobre el foro mundial de la IGA estuvo ilustrada con una mariposa que emprendía el vuelo luego de romper su capullo, representado en la imagen por un globo terráqueo (véase la figura 5). El mensaje era claro: la liberación homosexual a nivel internacional. El uso de este símbolo fue aún más explícito en la primera revista de liberación homosexual publicada en Guadalajara de 1983 a 1988, Crisálida, cuyo título hacía referencia a la etapa de transformación de las mariposas.67

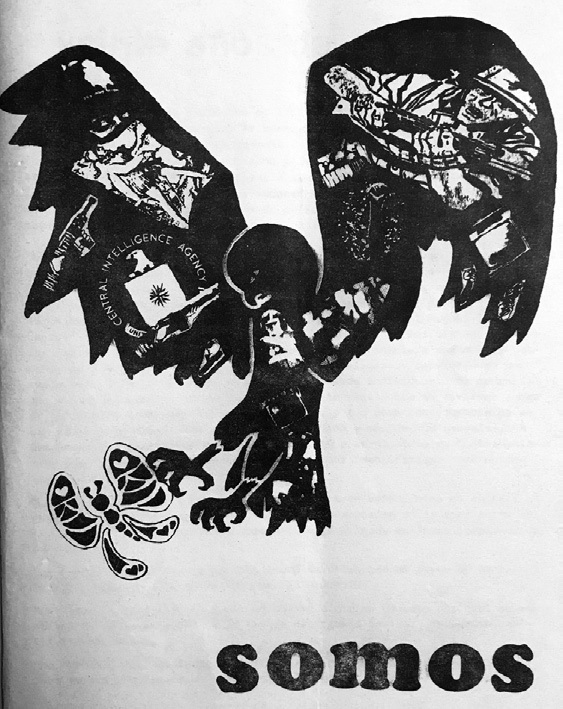

Otro ejemplo claro de la mariposa como símbolo de resistencia y liberación en la prensa homosexual puede encontrarse en la portada del quinto número del periódico de liberación homosexual argentino Somos. Publicada en 1974, esta portada mostraba un collage que actuaba como una alegoría de la opresión, violencia y resistencia mediante la representación de un águila persiguiendo a una mariposa (véase la figura 6). El collage reunió varios dibujos y cortes que evocaban la experiencia colonial de América Latina y el clima político de la región en los años setenta. Por ejemplo, las alas del águila contienen representaciones de soldados; uno de ellos parece ser un conquistador español, mientras que el otro representa a un militar con casco y sosteniendo un rifle.68 Debajo del conquistador hay un arma y un emblema de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) como forma de evocar el intervencionismo estadounidense en la política latinoamericana durante la Guerra Fría y en particular el papel de la CIA en la planeación y ejecución de golpes de Estado en la región para derrocar regímenes revolucionarios. Estos símbolos también evocaron los esfuerzos conjuntos entre los líderes de Estados Unidos y grupos conservadores latinoamericanos, como los militares, para emprender guerras sucias en contra de disidentes políticos y de izquierda. Como se ilustra en esta portada, esta guerra sucia también tuvo como objetivo reprimir y castigar la disidencia sexual. No obstante, el hecho de que el águila no consigue atrapar a la mariposa en este collage transmite un poderoso mensaje de resistencia, liberación y esperanza.

Nuevo Ambiente, núm. 3. Dibujo de una mariposa ilustra una noticia sobre el foro mundial de la IGA.

Figura 5

Finalmente, además de reflejar las bases teóricas del movimiento, las publicaciones del FHAR y el Grupo Lambda incluyeron también imágenes con particular relevancia o reconocimiento para sus lectores homosexuales. Entre estas imágenes se encontraban los grabados Los 41 maricones, de José Guadalupe Posada, o Los anales, de José Clemente Orozco. Se encontraban también fotografías de personajes como Salvador Novo, Walt Whitman o Pier Paolo Pasolini, y fotografías homoeróticas de jóvenes efebos tomadas por Wilhelm von Gloeden en Sicilia y otras regiones del Mediterráneo. Se incluyeron también diversas fotografías de esculturas prehispánicas que daban cuenta de prácticas homoeróticas entre los grupos indígenas de América. Además, como se mencionó anteriormente, Política Sexual, Nuestro Cuerpo y Nuevo Ambiente también incluyeron numerosas fotografías de marchas y protestas que daban cuenta del movimiento y mostraban a los lectores un valioso registro visual de la resistencia LGBT.

Así, las imágenes que ilustraron la prensa de liberación homosexual fueron un importante vehículo para comunicar los valores centrales del movimiento. Estas imágenes celebraban el cuerpo y el deseo homoerótico, al tiempo que abogaban por su liberación. Además, el contenido visual de las publicaciones mexicanas tuvo resonancia con la cultura visual de la liberación homosexual internacional. Esto permitió que las imágenes en la prensa constituyeran un vehículo para visualizar e imaginar movimientos y comunidades locales, nacionales y transnacionales.

Conclusión

A pesar de los esfuerzos, la prensa de liberación homosexual en la ciudad de México tuvo un apoyo insuficiente por parte de la población homosexual. En el boletín informativo del FHAR, el Colectivo Mariposas Rojas se lamentó de la falta de dinero y el poco apoyo que habían recibido de la comunidad.69 Por ello, el boletín invitaba a sus lectores a que apoyaran la labor editorial del FHAR con dinero: “Nosotros la cara y el trabajo y ustedes la lana … ¿les parece?”, escribieron.70 Sin embargo, la petición no dio resultado. En el último número de Nuestro Cuerpo, el FHAR lamentaba el haberse dado a la tarea de editar, publicar y distribuir una revista y un periódico de carácter sexo po lí ti co “con entusiasmo pero sin experiencia ni dinero”.71 El grupo se quejaba también de haber enfrentado el rechazo de miembros de la comunidad a la que representaban, “en ocasiones incluso con violencia verbal y física”. Esto se debió, por un lado, al complejo lenguaje teórico y político que inundó las páginas de las revistas del FHAR, legible sólo para un grupo reducido de jóvenes universitarios interesados en la liberación sexual y la lucha de izquierda. Se debió también a la ausencia de un contenido erótico más abundante e intrépido; contenido que, en opinión de algunos editores de estas revistas, muchos lectores deseaban. Aunado a ello, diferencias ideológicas dentro del FHAR fracturaron la organización y dieron como resultado el fin de su labor editorial. Quedaron en manuscrito tres folletos informativos, los materiales completos para el segundo número de Política Sexual, un número de Nuestro Cuerpo a punto de entrar a tipografía y un proyecto de libro.72

Por su parte, Nuevo Ambiente sobrevivió por más tiempo, pero su labor editorial no fue necesariamente más fructífera. Aunque el Grupo Lambda había planeado editar la revista de manera bimestral y trabajar en una campaña de distribución y promoción para que más gente a nivel nacional e internacional pudiera tener acceso al periódico, sólo se publicarían cinco números entre 1979 y 1983.73 Cuando el movimiento de liberación homosexual en la ciudad de México se debilitó en 1984, las iniciativas de algunas organizaciones como el Grupo Lamba también perecieron, lo que devino en el fin de Nuevo Ambiente. No obstante, nuevas iniciativas editoriales surgieron en el país en los años siguientes. Un claro ejemplo fue la revista gay Macho Tips, que se publicó de 1985 a 1989 y que continuó su labor editorial con el título de Hermes entre 1990 y 1994.

Aunque breve, la historia de la prensa de liberación homosexual en la ciudad de México revela un importante capítulo en la historia del movimiento, un capítulo que tuvo un carácter transnacional. Los activistas usaron la prensa para establecer conexiones y para construir y fortalecer comunidades a nivel local, nacional e internacional. La usaron también para difundir noticias sobre la lucha por los derechos de las poblaciones homosexuales en México y el mundo, difundir información sobre historia LGBT, cultura y salud sexual. La prensa también constituyó un espacio para que los activistas construyeran, definieran y comunicaran un mensaje político y visual de carácter liberacionista. Este mensaje hacía eco de las teorías marxistas y de liberación sexual que informaron la ideología del movimiento. Por un lado, el mensaje buscaba crear conciencia sobre la relación entre la liberación homosexual y otras luchas en contra de estructuras de opresión como el sexismo, clasismo, capitalismo e imperialismo. Por otro lado, el mensaje buscaba también invitar a los lectores a aceptar su sexualidad, celebrar su cuerpo y liberar su deseo. Estos contenidos fueron parte constitutiva de otros periódicos de liberación homosexual publicados a lo largo del continente americano en los años setenta y ochenta. Como tales, estos contenidos ilustran la existencia de movimientos transnacionales de liberación homosexual que perseguían objetivos similares y que desarrollaron un lenguaje visual y político legible a través de fronteras culturales y geográficas.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)