Clasificación JEL: K20, K30, H11, O40, O17.

Introducción

La informalidad es el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y regulatorios.1 Conlleva a la evasión de la carga impositiva y regulatoria pero, a la vez, a no gozar plenamente de la protección y los servicios que la ley y el Estado pueden proporcionar. En ocasiones, la informalidad es consecuencia de que los agentes “salgan” del sector formal, como resultado de consideraciones de costo-beneficio; en otros casos, se debe a que los agentes son “excluidos” de la formalidad porque ésta se ha tornado restrictiva y la economía se segmenta.

En todos los casos, la informalidad es una característica fundamental del subdesarrollo y se entiende mejor como un fenómeno complejo y multifacético. Está determinado tanto por los modos de organización socioeconómica propios de las economías en transición hacia la modernidad, así como por la relación que el Estado establece con los agentes priva dos por medio de la regulación, la supervisión y la provisión de servicios públicos. La informalidad es no sólo un reflejo del subdesarrollo, sino que podría también ser la fuente de un mayor atraso económico. Implica la distribución inadecuada de los recursos y trae consigo la pérdida de las ventajas de la legalidad, como son la protección policiaca y judicial, el acceso a las instituciones crediticias formales y la participación en los mercados internacionales.

De acuerdo con las estimaciones que se presentan a continuación, la producción informal en México representa 30% del PIB total, y los trabajadores informales constituyen cerca de 50% de la fuerza de trabajo. Esto indica que la informalidad en México es muy alta, sobre todo en comparación con los Estados Unidos, su socio comercial más importante y punto de referencia en cuanto a progreso. El propósito principal de este artículo es entender los determinantes de la informalidad en México y sus consecuencias potenciales para el crecimiento de la economía. Para lograr es te objetivo empleamos datos de corte transversal entre países, que analizamos econométricamente y guiados por un marco analítico integral.

Existe bibliografía muy valiosa del tema que precede a este artículo; sin embargo, se trata de publicaciones muy distintas del presente artículo porque emplean datos pormenorizados para responder preguntas acerca de empresas y repercusiones laborales particulares. No obstante, son preguntas pertinentes para el presente artículo porque destacan los factores que impulsan la decisión de adoptar la informalidad y las dificultades que supone la transición entre formalidad y la informalidad. Comencemos por la bibliografía del empleo informal. Basándose en los datos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), Gong y Van Soest (2002) descubren que las diferencias salariales entre los trabajadores formales e informales se relacionan positivamente con la escolaridad. Las diferencias salariales son mayores para trabajadores con un mayor escolaridad y se reducen entre quienes tienen menos estudios, lo que sugiere que los mercados laborales informales en México funcionan como un “último recurso” para los primeros, mas no para esta última categoría de trabajadores. Calderón-Madrid (2000) halla pruebas de una sólida integración entre los mercados laborales formales e informales de las áreas urbanas de México en el decenio de los noventa del siglo pasado. El autor divide la muestra en siete situaciones laborales: formal asalariado, informal asalariado, desempleado, inactivo, autoempleo, comisionista y trabajo no remunerado y argumenta que existía una tendencia estable en cada status laboral, a pesar de los movimientos drásticos de personas entre las diferentes categorías. Simultáneamente, el estudio pone al descubierto que, al igual que en el caso de Brasil presentado por Ulyssea y Szerman (2006), los trabajadores con mayor capacidad y un rango más amplio de opciones laborales tienden a pasar menos tiempo en los sectores informal y de autoempleo y, por ende, prefieren los empleos formales a los informales. Con datos de la ENEU 1999-2000, Gong, Van Soest y Villagómez (2004) encuentran que las pautas de género pueden ser diferentes entre los sectores formal e informal. En particular, descubren que la posibilidad de que las mujeres con hijos menores trabajen en el sector formal es considerablemente menor a la de que lo hagan en el sector informal. Cunningham (2001) afirma que en México, el sector de la iniciativa empresarial informal y el de los contratistas independientes funcionan como empleadores de último recurso, aunque los salarios informales parecen responder a la competencia del mercado. El estudio divide las muestras tomadas de la ENEU en cinco grupos organizados según la composición de los hogares: esposas, mujeres solteras con y sin hijos y hombres casados y solteros, y hace pruebas para determinar cómo responde cada grupo ante los choques económicos. El autor halla diferencias interesantes entre es tos grupos; por ejemplo, descubre que de cara a un choque, las esposas prefieren trabajar en el sector informal porque les da mayor flexibilidad y les permite cuidar su familia.

Además de la escolaridad y el género, la edad y la experiencia también parecen ser factores importantes en cuanto a la posibilidad y el atractivo del empleo formal e informal. Kaplan, Martínez González y Robertson (2005) analizan los cambios salariales después del desplazamiento en todos los sectores económicos formales con base en los datos recopilados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Descubren que los trabajadores que dejaron de incluirse en la muestra, ya sea porque pasaron al desempleo o entra ron en el sector informal, son significativamente más jóvenes que los que siguieron formando parte de la muestra. Sojo y Villarreal (2006), con datos de la ENEU 2000-2002, aducen que los empleos del sector informal funcionan como sustitutos de los del sector formal para quienes tienen posibilidades de regresar al sector formal posteriormente. Otros investigadores señalan la integración entre los mercados laborales formal e informal, en lugar de hacer hincapié en las diferencias entre los trabajadores que los conforman. Maloney (1999) investiga la movilidad de los trabajadores y las diferencias salariales entre el empleo en los sectores formal e informal de las zonas urbanas de México a principios del decenio de los noventa. Detecta que los trabajadores pueden accesar al sector formal con relativa facilidad, por lo que el sector informal puede representar un destino deseable para ellos. Con base en la Encuesta Nacional de Micronegocios (Enamin) de 1992, Cunningham y Maloney (2001) notan que la mayoría de los empresarios permanece en el sector del autoempleo voluntariamente, motivados por las perspectivas de autonomía y mayores ingresos. Maloney (2003) confirma estos resultados valiéndose de los datos de la ENEU 1987-1992. Encuentra que el tamaño del sector del autoempleo informal alcanzó su pun to máximo en 1990, año en el que se registró la menor tasa de desempleo. Maloney argumenta que los trabajadores han mostrado una tendencia a formar parte del sector del autoempleo, debido a que sus oportunidades como empresarios mejora ron después de la liberación del comercio.

La bibliografía que se enfoca en las empresas informales (y no en el empleo informal) sigue una tradición distinta. Subraya cuestiones relacionadas con la regulación y los servicios proporcionados por el Estado, así como sus dificultades relacionadas. Heino (2006), usando datos de la Enamin, descubre que las restricciones a la liquidez entorpecen la creación y el desarrollo de microempresas, a la vez que señala que sólo unas cuan tas microempresas podrían tener acceso al crédito que ofrecen los bancos y las cooperativas de crédito. Con base en cuatro ron das de encuestas de la Enamin que datan del decenio de los noventa, McKenzie y Woodruff (2006) llegan a una conclusión similar. Con una perspectiva más dinámica, Gelos y Werner (2002) usan la Encuesta Industrial Anual (EIA) de 1984-1994 y no tan que la liberación financiera acarrea más beneficios para la pequeña empresa en México porque la desregulación relaja sus restricciones crediticias. Con datos de la Enamin 1998, Sukiassyan y Nugent (2005 y 2008) hallan que algunas microempresas tienen acceso al crédito mediante su participación en organizaciones privadas, como son las asociaciones gremiales y las Cámaras de comercio, y efectivamente tienden a preferir esta opción en condiciones de escasa eficiencia judicial y altos costos de regulación. Laeven y Woodruff (2007) se valen de los datos del Censo Económico de 1998 y analizan el efecto de la calidad del sistema legal en el tamaño de las empresas. Los auto res descubren que en los Estados que cuentan con un mejor sistema legal las empresas son más grandes y luego atraen mayores inversiones de los empresarios más dotados.

Este artículo estudia la informalidad en México desde una perspectiva macroeconómica e internacional. Emplea las variaciones de corte transversal entre países en los índices de informalidad y variables potencialmente relacionadas para estudiar sus causas y consecuencias, y luego examina el caso de México en este amplio contexto internacional. El artículo está organizado de la siguiente manera: la sección I presenta y analiza varios índices de informalidad; la sección II evalúa el efecto de la informalidad en el crecimiento económico; la sección III analiza las principales causas de la informalidad; la sección IV evalúa la relevancia empírica de cada uno de los determinantes de la informalidad en el caso específico de México, y por último, se ofrece algunos comentarios a modo de conclusión.

I. La medición y comparación de la informalidad en México y en otros países

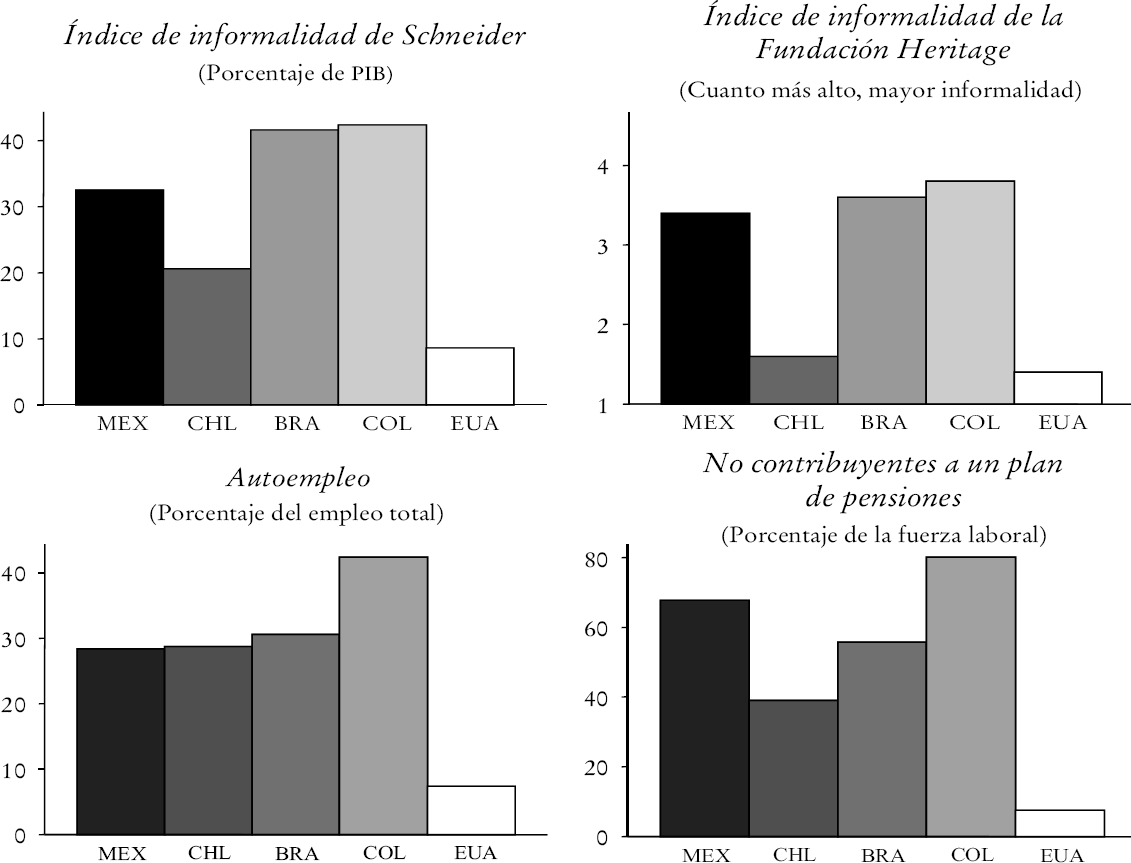

A pesar de que la definición de la informalidad puede ser sencilla y precisa, su medición no lo es. Dado que se le identifica contrabajo realizado fuera de los marcos legales y regulatorios, la informalidad se describe mejor como una variable latente no observable. Es decir, es una variable que no se puede medir precisa ni cabalmente, pero que se puede aproximar mediante indicado res que reflejan sus diferentes aspectos. En este sentido, consideramos cuatro de estos indicadores, para los cuales hay datos disponibles de México y un grupo de países relativamente numeroso. Dos de ellos se refieren a la actividad informal en general en el país, y los dos restantes se circunscriben al empleo informal. Tomados por separado, el uso de cada uno de los indicadores para representar la informalidad tiene sus desventajas conceptuales mientras que en su conjunto, constituyen una aproximación sólida al tema. El cuadro A1 del apéndice presenta detalles de las definiciones y las fuentes de estos indicadores de informalidad (así como otras variables empleadas en este artículo).

Los indicadores relacionados con la actividad informal en general son el índice de informalidad de Schneider y el índice de informalidad de la Fundación Heritage. El índice de Schneider combina el método DYMIMIC (modelo dinámico de múltiples indicadores y múltiples causas), el método del in sumo físico (electricidad) y el enfoque del exceso de demanda monetaria para la estimación de la parte de la producción que no se de clara a las autoridades fiscales y regulatorias. El índice de la Fundación Heritage se basa en percepciones subjetivas del cumplimento de la ley en términos generales, con un hincapié paticular en el papel que desempeña la corrupción oficial. Los indicadores que se enfocan en la faceta laboral de la informalidad son el predominio del autoempleo y la falta de cobertura de las pensiones. El primero se presenta como una proporción del autoempleo respecto al empleo total, según los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El segundo es la fracción de la fuerza laboral que no contribuye a un plan de pensiones para el retiro, según los Indicadores del desarrollo mundial. El cuadro A2 del apéndice presenta algunos estadísticos descriptivos de los cuatro indicado res de informalidad. En particular, muestra que, como era de esperar se, las cifras se correlacionan positivamente, con coeficientes de correlación que oscilan entre 0.58 y 0.89, lo que los ha ce suficientemente altos como para representar el mismo fenómeno, pero no tanto como para hacerlos mutuamente excluyentes.

Tomando los datos de estos cuatro indicadores, podemos evaluar el predominio de la informalidad en México y compararla con la de otros países. La gráfica 1 presenta datos de los cuatro indicadores de informalidad en México, Brasil y Colombia(estos dos últimos países con ingresos promedio similares pero un poco meno res que los de México), Chile (el país latinoamericano con la mayor tasa de crecimiento sostenido) y los Estados Unidos (el país desarrollado con el que más se relacionan México y el resto de la región). En general, el grado de informalidad en México es muy alto, mucho más que en los Estados Unidos, respecto a todos los indicadores, y que en Chile, respecto a to dos, excepto al del autoempleo. Comparada con el caso de Colombia y Brasil, la informalidad en México es un poco menor en la mayoría de los casos. Si aceptamos la validez aparente de los indicadores, casi un tercio del PIB de México se produce informalmente. El empleo in formal es más difícil de constatar. El autoempleo con forma cerca de 30% de la fuerza laboral, mientras que casi 70% de la fuerza laboral no hace aportaciones a un plan de pensiones formal. El autoempleo es dudosamente un límite inferior para la medición del empleo informal, ya que la evasión fiscal y regulatoria ocurre a gran escala en todos los tipos de empresas. La gráfica A1 del apéndice presenta algunos otros índices de la informalidad en México.2 En este sentido, los índices de Gasparini y Tornarolli (2007) del empleo informal, basados en las definiciones de “productividad” y “protección social” indican que el empleo informal en México es de alrededor de 50%, lo cual lo sitúa justo en el punto medio de los índices de autoempleo y cobertura de las pensiones.

II. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por la informalidad?

La informalidad es la respuesta de forma da de una economía sobrerregulada ante los choques a los que se enfrenta, y el potencial de crecimiento que posee. Es una respuesta de formada y subóptima dado que implica una distribución inadecuada de los recursos y trae consigo, al menos parcialmente, la pérdida de las ventajas de la legalidad, como son la protección policiaca y judicial, el acceso a las instituciones crediticias formales y la participación en los mercados internacionales. Intentar escapar al control del Estado lleva a muchas empresas informales a conservar su tamaño pequeño y subóptimo, a conducir se por canales irregulares de proveeduría y distribución y a desviar recursos constantemente a fin de encubrir sus operaciones o sobornar funcionarios. Por lo contrario, las empresas formales tienen estímulos para hacer un uso más intensivo de los recursos que estén sometidos a una menor carga regulatoria. En el caso particular de los países en desarrollo, esto significa que las empresas formales dependen menos de la mano de obra de lo que deberían, según la dotación de recursos de cada país. Asimismo, el sector informal genera una externa li dad negativa que intensifica sus efectos adversos en la eficiencia: las actividades informales usan y con gestionan la infraestructura pública sin contribuir a la recaudación fiscal que la reabastece. Dado que la infraestructura pública complementa el capital privado en el proceso productivo, un mayor sector informal implica un menor crecimiento de la productividad.3

En comparación con una respuesta óptima, la expansión del sector informal con frecuencia representa un crecimiento económico de formado e insuficiente.4 Es necesario ahondar en esta afirmación: la informalidad es subóptima respecto al panorma óptimo que se presenta en una economía sin regulación excesiva y una adecuada provisión de servicios públicos. No obstante, la informalidad es sin du da preferible a una economía totalmente formal pero anquilosada e incapaz de escapar a la rigidez inducida por su propia regulación. Esto acarrea una importante repercusión en materia de políticas: el mecanismo de formalización es enormemente importante da das sus consecuencias para el empleo, la eficiencia y el crecimiento. Si la formalización se basa totalmente en la aplicación de la ley, muy posiblemente generará desempleo y bajo crecimiento. Si, por lo contrario, se basa en las mejoras del marco regulatorio y la calidad o disponibilidad de los servicios públicos, generará un uso más eficiente de los recursos y un mayor crecimiento.

Desde una perspectiva empírica, el efecto ambiguo de la formalización destaca una importante dificultad que supone la evaluación del efecto de la informalidad en el crecimiento económico. Dos países pueden tener el mismo nivel de informalidad, pero si es to depende de diferentes causas subyacentes, sus tasas de crecimiento podrían ser sumamente distintas. Los países en donde la informalidad se mantiene a raya mediante una aplicación drástica de la ley, tendrán más dificultades que aquellos en donde la informalidad es baja debido a una regulación menos estricta y una provisión adecuada de servicios públicos.

A continuación, presentamos un análisis de regresión del efecto de la informalidad en el crecimiento económico. Como se sugirió líneas arriba, este análisis deberá controlar por la aplicación de la ley, y una manera sencilla, si bien debatible, de hacerlo es incluir un sustituto de la capacidad general del Estado como una variable de control en la regresión. Con esta finalidad, probamos dos sustitutos: el PIB per capita y la proporción del gasto público respecto al PIB. El primero tiene la ventaja de que también da cuenta de la convergencia condicional, mientras que el último tiene la ventaja de que refleja con más precisión el tamaño del Estado.5 Otra consideración importante para este análisis empírico es que la informalidad podría no sólo afectar el crecimiento económico, sino que también podría resultar afectada por éste. Para corroborar el efecto de la informalidad en el crecimiento, es necesario aislar la variación exógena de la informalidad. Esto se hace por medio de un método de variables instrumentales, en el que los instrumentos se seleccionan a partir de variables que se postulan como determinantes de la informalidad: indicadores de orden público, libertad normativa en el ámbito de los negocios, escolaridad media y factores sociodemográficos. Dado que algunos de ellos tienen relación con el crecimiento económico independiente de la informalidad, únicamente empleamos como instrumentos los conjuntos de variables que cumplieron con la restricción de exclusión, según la prueba de Hansen (véase las notas al pie de los cuadros 1a y 1b).

Cuadro 1a El efecto de la informalidad en el crecimiento económico controlando por el PIB per capitaa

| Mínimos cuadrados ordinarios | Variables instrumentales | |||||||||

| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | |||

| PIB per capita inicial | −0.08 | −0.52** | −0.32 | −0.95*** | −0.50** | −0.51** | −0.78** | −1.35** | ||

| (2 000 dólares de 1985, en logaritmos) | −0.41 | −2.49 | −1.47 | −3.00 | −2.41 | −2.24 | −2.12 | −2.53 | ||

| Índice de informalidad de Schneider | −0.06*** | −0.13*** | ||||||||

| (Porcentaje del PIB) | −2.64 | −3.99 | ||||||||

| Índice de informalidad de la Fundación Heritage | −1.12*** | −1.11*** | ||||||||

| (Escala del 1 al 5: cuanto más alto, mayor informalidad) | −4.70 | −3.74 | ||||||||

| Autoempleo | −0.07*** | −0.13*** | ||||||||

| (Porcentaje del empleo total) | −2.68 | −2.92 | ||||||||

| No contribuyentes a un plan de pensiones | −0.05*** | −0.07*** | ||||||||

| (Porcentaje de la fuerza laboral) | −4.12 | −3.10 | ||||||||

| Constante | 4.17* | 9.10*** | 6.37** | 11.94*** | 9.71*** | 9.04*** | 11.67*** | 16.06*** | ||

| 1.90 | 3.90 | 2.62 | 3.75 | 3.78 | 3.41 | 2.80 | 2.96 | |||

| Número de observaciones | 91 | 94 | 62 | 77 | 91 | 94 | 62 | 77 | ||

| R 2 | 0.17 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | - | - | - | - | ||

| Estadístico J de Hansen (valor P) | - | - | - | - | 0.68 | 0.43 | 0.16 | 0.50 | ||

Fuente: Estimación de los autores.

a Variable dependiente: crecimiento del PIB per capita, 1985-2005, promedio país. Los estadísticos t sólidos a la heteroscedasticidad se presentan debajo de los coeficientes correspondientes. Los países muestra en las regresiones de MCO [1] al [4] se restringen a los que se incluyen en las regresiones VI correspondientes [5] al [8]. Para las regresiones VI [5] al [8]: i) variable endógena: cada uno de los cuatro índices de informalidad; ii) instrumentos: el orden público; la libertad normativa en el ámbito de los negocios; el promedio de años de escolaridad media, y iii) los factores sociodemográficos no se incluyen como instrumento porque no pasan la prueba de exogeneidad usando el estadístico C (el estadístico en diferencias de Sargan). Véase en el cuadro A1 del apéndice las definiciones y las fuentes de las variables.

*, ** y *** denotan significación de 10, 5 y 1%, respectivamente.

Cuadro 1b El efecto de la informalidad en el crecimiento económico, controlado por el gasto público/PIBa

| Mínimos cuadrados ordinarios | Variables instrumentales | |||||||||

| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | |||

| Gasto público inicial | −0.03 | −0.07*** | −0.09** | −0.04* | −0.05** | −0.07*** | −0.10*** | −1.05** | ||

| (Porcentaje del PIB, 1985) | −1.37 | −3.23 | −3.19 | −1.85 | −2.02 | −2.98 | −3.04 | −2.30 | ||

| Índice de informalidad de Schneider | −0.06*** | −0.08*** | ||||||||

| (Porcentaje del PIB) | −4.60 | −4.60 | ||||||||

| Índice de informalidad de la Fundación Heritage | −0.66*** | −0.63*** | ||||||||

| (Escala del 1 al 5: a mayores números, mayor informalidad) | −5.28 | −4.62 | ||||||||

| Autoempleo | −0.06*** | −0.07*** | ||||||||

| (Porcentaje del empleo total) | −3.98 | −3.57 | ||||||||

| No contribuyentes a un plan de pensiones | −0.02*** | −0.02*** | ||||||||

| (Porcentaje de la fuerza laboral) | −3.29 | −3.82 | ||||||||

| Constante | 4.03*** | 4.73*** | 4.90*** | 3.23*** | 4.93*** | 4.62*** | 5.18*** | 3.61*** | ||

| 5.70 | 7.83 | 6.20 | 5.65 | 6.61 | 6.99 | 5.38 | 6.14 | |||

| Número de observaciones | 102 | 104 | 62 | 86 | 102 | 104 | 62 | 86 | ||

| R 2 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.09 | - | - | - | - | ||

| Estadístico J de Hansen (valor P) | - | - | - | - | 0.26 | 0.49 | 0.49 | 0.61 | ||

Fuente: Estimación de los autores.

a Variable dependiente: crecimiento en PIB per capita, 1985-2005, promedio país. Los estadísticos t sólidos a la heteroscedasticidad se presentan debajo de los coeficientes correspondientes. Los países muestra en las regresiones de MCO [1] al [4] se restringen a los que se incluyen en las regresiones VI correspondientes [5] al [8]. Para las regresiones VI [5] al [8]: i) variable endógena: cada uno de los cuatro índices de informalidad; ii) instrumentos: libertad normativa en el ámbito de los negocios: factores sociodemográficos, y iii) el orden público y el promedio de años de escolaridad media no se incluyen como instrumentos porque no superan la prueba de exogeneidad usando el estadístico C (el estadístico en diferencias de Sargan). Véase en el cuadro A1 del apéndice las definiciones y las fuentes de las variables.

*, ** y *** denotan significación de 10, 5 y 1%, respectivamente.}

El cuadro 1 muestra los resultados de la regresión. La variable dependiente es el crecimiento promedio del PIB per capita entre 1985 y 2005. Elegimos un periodo de aproximadamente 20 años para la medición del crecimiento promedio para lograr un pun to intermedio entre un crecimiento puramente cíclico y de corto plazo (que no se vería afectado por la informalidad) y un crecimiento de muy largo plazo (que se con fundiría con las fuentes, en vez de las consecuencias de la informalidad). Consideramos dos variables de control: el PIB per capita inicial (cuadro 1a) o la relación inicial entre el gasto público y el PIB (cuadro 1b). Las variables explicativas de interés son los cuatro indicadores de informalidad, analizados por separado. El cuadro presenta primero los resultados de los mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y, posteriormente, los resultados de las variables instrumentales (VI).

Los resultados de las regresiones de MCO y VI son esencialmente los mismos en cuanto al signo y significación de los coeficientes de los indicadores de informalidad. En to do caso, las estimaciones del coeficiente de la regresión de VI son un poco mayo res que las de sus contrapartes de la regresión de MCO. Indican claramente que un incremento en la informalidad lleva a una reducción del crecimiento económico. Los cuatro indicadores de informalidad tienen coeficientes de regresión negativos y muy significativos. El efecto dañino de la informalidad en el crecimiento no sólo es sólido y significativo, sino que su magnitud lo ha ce también económicamente importante: si tomamos las estimaciones de las regresiones de VI, controlan do por gasto público/PIB iniciales, un incremento de una desviación estándar en cualquiera de los indicadores de informalidad produce una baja de 0.7 a 1 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento del PIB per capita.6 Estas estimaciones son conserva do ras si se les compara con las de la regresión que controla por el PIB per cápita, ya que en este caso los efectos del crecimiento da da una reducción de la informalidad tienen una magnitud dos veces mayor.

III. ¿Por qué impera la informalidad?

La informalidad es una característica fundamental del subdesarrollo, que se fragua tanto por los modos de organización socioeconómica propios de las economías en transición hacia la modernidad, así como por la relación que el Estado establece con los agentes privados mediante la regulación, la supervisión y la provisión de servicios públicos. Como tal, la informalidad se entiende mejor como un fenómeno complejo y multifacético.

La informalidad surge cuando los costos de pertenecer al marco legal y regulatorio de un país superan sus ganancias. La formalidad supone un costo de entrada (a manera de trámites de registro extensos, costosos y complicados) y un costo de permanencia (que incluye el pago de impuestos, el cumplimiento en la provisión de prestaciones y remuneraciones laborales de ley, así como la observancia de disposiciones ambientales y de salud, entre otras). Los beneficios de la formalidad consisten potencialmente en obtener la protección de la policía en contra del crimen y los abusos, la opción de poder recurrir al sistema judicial para la re solución de conflictos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tener acceso a instituciones financieras legalmente constituidas para obtener crédito y diversificar el riesgo, así como la posibilidad de ampliar los mercados nacionales e internacionales. Al menos en principio, la formalidad también elimina la necesidad de pagar sobornos y evita multas y penalizaciones, situaciones a las que las empresas informales estás sujetas continuamente. Por tanto, la informalidad es más frecuente cuando el marco regulatorio es gravoso, la calidad de los servicios del gobierno a las empresas formales es deficiente, y el poder de supervisión y aplicación de la ley por parte del Estado es débil.

Estas consideraciones costo-beneficio son afectadas por las características estructurales del subdesarrollo, en particular las relacionadas con el rendimiento educacional, la estructura productiva y las tendencias demográficas. Una escolaridad mayor reduce la informalidad al incrementar la productividad laboral y, por consiguiente, hacer que las normas laborales sean menos vinculantes y las ganancias formales sean potencialmente mayores. Asimismo, una estructura productiva que depende más de sectores primarios como la agricultura, en lugar de procesos industriales más complejos, induce la informalidad al hacer que la protección legal y el cumplimiento de los contra tos sean aspectos menos relevantes y de menor valor. Por último, una composición demográfica con sectores poblacionales jóvenes y rurales más grandes, tiene más propensión a aumentar la informalidad al hacer que la supervisión sea más compleja y más costosa, complicar los procesos de capacitación y adquisición de destrezas y hacer que la expansión de los servicios públicos formales sea más problemática.

Con frecuencia en el debate popular y educacional, la gen te no sigue este enfoque integral, sino que más bien destaca fuentes específicas de la informalidad. Por tanto, algunas personas se enfocan en la inadecuada aplicación de la ley y las debilidades gubernamentales conexas, como la corrupción; mientras que otras prefieren destacar la carga impositiva y regulatoria. Sin embargo, hay quienes se centran en dar explicaciones basadas en características sociales y demográficas.

Co mo se di jo líneas arriba, to das estas posibilidades tienen sentido y cuentan con pruebas para sustentar las. Consideremos, por ejemplo, la gráfica 3, que presenta un diagrama de puntos para cada uno de los cuatro índices de informalidad comparados con los principales determinantes de la informalidad que se han propuesto. Éstos son los siguientes:7 un índice de la preponderancia del orden público (obtenido de The International Country Risk Guide) para representar tan to la calidad de los servicios públicos formales como la fuerza de la aplicación de la ley del gobierno; un índice de la libertad normativa en el ámbito de los negocios (tomado del Economic Freedom of the World Report del Instituto Fraser) para representar el peso de las restricciones im puestas por el mar co legal y regulatorio; el pro medio de años de escolaridad media de la población adulta (tomado de Barro y Lee, 2001) para representar los estudios y capacidades de la fuerza laboral,8 y un índice de factores sociodemográficos (creado con base en los Indicadores del desarrollo mundial del Banco Mundial y datos proporcionados por la OIT y las Naciones Unidas) que incluyen el porcentaje de jóvenes en la población, el porcentaje de la población rural y el porcentaje del PIB que representa la agricultura.9

a La línea de 45 grados ilustra la distancia entre los valores predichos y los observados.

Gráfica 3 Informalidad predicha y observada a

Notoriamente, los 16 coeficientes de correlación (los cuatro índices de informalidad multiplica dos por los cuatro determinantes) son estadísticamente muy significativos, con valores p menores a 1%, y de gran magnitud, con un promedio de alrededor de 0.75. Todos los índices de informalidad presentan la misma pauta de correlaciones: la informalidad se relaciona negativamente con respecto a la ley y el orden, la libertad normativa y la escolaridad, y se relaciona positivamente con factores que denotan una transformación sociodemográfica incipiente.

Por consiguiente, todas las explicaciones pueden tener algo de certeza. Ahora, lo que necesitamos determinar es si cada uno de ellos tiene poder explicativo independiente respecto a la informalidad o, más específicamente, es menester evaluar la medida en que cada uno de ellos es relevante, tanto de manera general para la muestra de corte transversal de países, como de manera particular para un país dado. Ahora nos dirigimos a este fin. En la siguiente sección usamos un análisis de regresión de corte transversal entre países para evaluar la significación general de cada explicación de los orí genes de la informalidad. Luego, aplicamos estas estimaciones de relación al caso de México a fin de evaluar la relevancia para países específicos de cada mecanismo propuesto.

Cada uno de los cuatro índices de informalidad presentados líneas arriba sirve como variable dependiente del modelo de regresión respectivo. El conjunto de variables explicativas es el mismo para cada índice de informalidad y representa los principales determinantes de la informalidad. Son las mismas variables que se usaron en el análisis de correlación simple presentado antes. La lista de países incluidos en cada una de estas regresiones se presenta en el cuadro A3 del apéndice.

Los resultados de las regresiones se presentan en el cuadro 2. Son notoriamente sólidos para todos los índices de informalidad. Asimismo, todos los coeficientes de regresión tienen el signo esperado y son altamente significativos. La informalidad disminuye cuando el respecto a la ley y el orden, la libertad normativa en el ámbito de los negocios o la escolaridad se in cremen tan. Del mismo modo, la informalidad disminuye cuando la estructura productiva se aparta de la agricultura y las presiones demográficas de la población joven y la población rural disminuyen. El hecho de que cada variable explicativa retenga su signo y su significación después de controlar por los de más factores, indica que no hay un so lo determinante que sea suficiente para explicar la informalidad. Todos se deben considerar para comprender plenamente la informalidad. Las cuatro variables explicativas en su conjunto dan cuenta de una gran parte de la variación transversal entre países en la informalidad: los coeficientes de correlación (R) al cuadra do son 0.58 para el índice de economía informal de Schneider, 0.88 para el índice de mercado informal de la Fundación Heritage, 0.81 para el porcentaje de autoempleo y 0.89 para la fuerza laboral que no contribuye a ningún plan de pensiones.

IV. Cómo explicar la informalidad en México

El análisis de regresión de corte transversal entre países presenta do líneas arriba puede aplicarse al caso de México a fin de evaluar los determinantes de la informalidad que sean más pertinentes para este país. El primer tema por explorar es si México es no característico o si sigue la misma tendencia general que se estableció en las regresiones de corte transversal entre países. La gráfica 3 presenta un diagrama de puntos en el que se comparan los valores observa dos y los valores predichos de cada índice de informalidad. (Para fines ilustrativos, en la gráfica se re saltan las observaciones que corresponden a los países de la América Latina y a México en particular.) La mayoría de los países tienen valores residuales pequeños (es decir, la par te no predicha de la informalidad), algo que es congruente con los altos coeficientes de R 2 obtenidos de las regresiones.

¿Es también este el caso de México? Sí, como en la mayoría de los países de la muestra, el valor residual de México también es pequeño. Para mayor claridad, la gráfica 4 compara la informalidad observa da con la pre dicha únicamente en el caso de México. En tres de los cuatro índices, la informalidad predicha excede un poco la informalidad real, con fracciones explicadas de 116% para el índice de informalidad de Schneider, 106% para el índice de informalidad de la Fundación Heritage y 113% para el autoempleo. En lo que respecta a la falta de cobertura de las pensiones, la regresión explica 83% de la informalidad real. En resumen, el modelo de regresión transversal entre países explica en gran parte -es decir, dentro de una banda de 20% de los valores observados- la alta informalidad en México. Sin embargo, debemos reconocer que para completar el panorama y ofrecer palancas políticas específicas, se requiere un estudio a fondo que se enfoque en las especificidades del caso mexicano.

a El porcentaje en cada panel es la relación entre la informalidad predicha y la observada.

Gráfica 4 Diferencia entre la informalidad predicha y la observada a

Ahora, enfocándose en la parte de la informalidad explicada por el modelo de regresión de corte transversal entre países, el segundo tema por explorar es la importancia de cada variable explicativa para el caso de México. En particular, podemos evaluar la manera en que cada una de ellas contribuye a la diferencia entre la informalidad en México y en los países contra los que se compara, para lo cual seleccionamos a Chile (el país de mayor crecimiento en la región) y los Estados Unidos (el socio comercial más importante y cercano que tiene México).

Para obtener la contribución de cada variable explicativa se multiplica el coeficiente de regresión correspondiente (del cuadro 2) por la diferencia entre el valor de esta variable explicativa de México y el del país de comparación. (Naturalmente, la suma de las contribuciones es igual a la diferencia total entre la informalidad predicha para los dos países.) La importancia de una variable explicativa concreta dependería, por tanto, del tamaño de su efecto en la informalidad en la muestra representativa de países y la medida en que los dos países se diferencian en términos de la variable explicativa de que se trate.

La gráfica 5 presenta la descomposición de la diferencia entre la informalidad (predicha) para México y para Chile. El orden público, la libertad normativa y las condiciones sociodemográficas son más avanzados en Chile y, por tanto, contribuyen positivamente a la explicación de por qué la in formalidad es más alta en México. La escolaridad, al menos de acuerdo con el índice del pro medio de años de escolaridad media, es superior en México; por tanto, tomada de manera aislada, la diferencia en escolaridad se traduciría en menor informalidad en México. Para fines de síntesis, podemos combinar el orden público y la libertad normativa en un grupo denominado “factores institucionales” y luego combinar la escolaridad y los factores sociodemográficos en otro grupo denominado “factores estructurales”. Para los cuatro índices de informalidad, el papel que desempeñan los “factores estructurales” en la explicación de las diferencias en la informalidad entre México y Chile es limitado. Queda claro entonces que la mayor informalidad en México compara do con Chile se debe en gran parte al progreso superior de Chile en cuanto a factores institucionales.

a La informalidad predicha para México y Chile, así como los valores mínimos y máximos correspondientes se muestran en la parte superior, “Diferencia”, de cada panel. La parte inferior, “Descomposición”, explica la medida en que cada uno de los cuatro elementos contribuye a la diferencia en la informalidad pre dicha entre México y Chile.

Gráfica 5 Explicación de las diferencias entre la informalidad en México y Chile a

La gráfica 6 presenta la descomposición de la diferencia entre la informalidad (predicha) de México y la de los Estados Unidos. Lo primero que se hace patente es que estas diferencias son considerablemente mayores que las que existen entre México y Chile. El segundo punto en apreciarse es que la relativa importancia de los factores institucionales y estructurales es diferente en la comparación México-Estados Unidos que en el caso de México-Chile. Aunque para todos los índices de informalidad los factores institucionales aún desempeñan un papel importante, los factores estructurales son cuantitativamente relevantes en la comparación México-Estados Unidos.10

a La informalidad predicha para México y los Estados Unidos, así como los valores mínimos y máximos correspondientes se muestran en la parte superior, “Diferencia”, de cada panel. La parte inferior, “Des composición”, explica la medida en que cada uno de los cuatro elementos contribuye a la diferencia en la informalidad pre dicha entre México y los Estados Unidos.

Gráfica 6 Explicación de las diferencias entre la informalidad en México y los Estados Unidos a

Conclusiones

La informalidad en México está muy difundida y, en particular, mucho más generalizada que en otros países de la región. La alta informalidad es preocupante porque denota una distribución muy inadecuada de los recursos (en particular, la mano de obra) y una utilización extremadamente ineficiente de los servicios gubernamentales, lo cual puede comprometer las perspectivas de crecimiento del país. Las pruebas de corte transversal entre países indican que la informalidad en México es resultado de una combinación de las deficiencias de los servicios públicos y un marco regulatorio gravoso para las empresas formales. Esta combinación resulta en particular peligrosa cuando, como en el caso de México, la escolaridad y las capacidades son deficientes, los modos de producción aún son básicos y las presiones demográficas son grandes. Aunque las pruebas de corte transversal entre países dan cuenta en gran parte de la alta informalidad en México, no la explican en su totalidad. La evidencia específica y particular a México es aún importante para llenar la brecha.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)